عندما يلتقي أناس من جنسيات مختلفة، فمن المرجّح أن تكون في ذهن كل واحد منهم صورة نمطية عن الآخر. والطريف أن كل واحد منهم غالبًا ما سيكون على قناعة بصحة هذه التصورات المسبقة، من دون أن يسأل عن مصدرها، ومدى مطابقتها للحقيقة، والأهم أنها ستركّز على اختلافات هؤلاء الأشخاص عنه. وهذا ما يعني في الوقت نفسه أنه يرسم لنفسه صورة ما، يقيس على أساسها اختلاف الآخرين عنه. فما حلّ هذه المعضلة، للتوصل إلى آلية تجعل الإنسان يبحث عن القواسم المشتركة، ويتعامل مع هذه الاختلافات بما يكفل العيش المشترك في ظل سلام اجتماعي بين أتباع الثقافات المختلفة؟

من دون التعمّق لغويًا، يمكن القول إننا كثيرًا ما نتحدث عن مفاهيم معينة من دون أن نتفق على مدلولاتها، ولا يقتصر الأمر على المصطلحات الفلسفية الصعبة، بل يشمل ذلك أبسط المفردات.

ولذا، ليس من المستغرب أن نجد عشرات التعريفات لمصطلح الثقافة، الذي كثيرًا ما يُخلط بينه وبين مصطلحات أخرى مثل الحضارة والهوية. ولسنا هنا بصدد استعراض هذه التعريفات، ولكننا نكتفي بعرض تعريف واحد، على سبيل المثال وليس التفضيل، وهو الصادر عن منظمة اليونسكو ويقول إن الثقافة هي: “جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعًا معينًا، أو فئة اجتماعية بعينها، وتشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات.

والثقافة هي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير في ذاته، وتجعل منه كائنًا يتميز بالإنسانية المتمثلة في العقلانية والقدرة على النقد والالتزام الأخلاقي، وعن طريقها يهتدي إلى القيم ويمارس الاختيار. وهي وسيلة الإنسان للتعبير عن نفسه، والتعرّف على ذاته كمشروع غير مكتمل وإعادة النظر في إنجازاته، والبحث عن مدلولات جديدة، وإبداع أعمال يتفوق فيها على نفسه”.

تعدد المفاهيم

إننا نتحدث عن الثقافة الإسلامية والثقافة السعودية والثقافة الإفريقية والثقافة الأمريكية وثقافة الهنود الحمر وثقافة السود في أمريكا، وبذلك تتضح الفوضى أو التعددية المرتبطة بهذا المصطلح. فهو مرة يشير إلى حاملي جنسية دولة ما، وتارة إلى أتباع ديانة معينة، وتارة إلى سكان قارة، وتارة إلى جماعة إثنية. كما يظهر عدم الدقة في مصطلح الثقافة الأمريكية، الذي يشير إلى دولة معينة هي الولايات المتحدة الأمريكية، مع أن هناك قارتين أمريكيتين، فيهما كثير من الدول يستبعدها المصطلح غير الدقيق.

ما يعنينا في هذا المجال، هو أننا ننطلق من قناعة بأن الصورة النمطية التي نحملها في أذهاننا عن السود الأمريكيين مثلًا، تساعدنا في التعامل معهم، وكأن كل أمريكي أسود كائن مستنسخ تبعًا لمعايير متطابقة مع أخيه.

ويسري الأمر نفسه على كل فرد قادم من بنغلادش أو الهند أو إنجلترا. ولكننا عندما نكتشف أن هناك اختلافات جوهرية بين هذا الفرد والصورة النمطية التي في أذهاننا، ويود أحدنا أن يعبر عما يجول بخاطره، يقول له: لماذا أنت مختلف عن هذه الصورة؟

إننا لسنا وحدنا من يصنع هذه القوالب النمطية لبقية البشر، والدليل على ذلك أن العالم كله استقبل خبر انتخاب باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية بترحاب مبالغ فيه، مع ما في ذلك من قناعة مبطنة، بأنه أمر غير عادي أن يتولّى أسود هذا المنصب.

ليست هناك ثقافة ترى أن الكذب فضيلة، وأن الصدق رذيلة، وهذه القيم المشتركة قادرة على التوفيق بين أتباع الثقافات المتعددة، رغم ما بينها من نقاط اختلاف.

ينطلق التصوّر الموروث عن الثقافة من أنها دائرة مغلقة على نفسها. فالعرب مثلًا، لهم دينهم ولغتهم وتاريخهم وتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وطريقتهم في اللباس والطعام والاحتفال بالأفراح. كما أن لهم طقوسًا للتعبير عن الحزن، وفي خوفهم من الحسد، وتمسكهم بإكرام الضيف، أيًّا كانت حالتهم المادية، وفي احترام الوالدين، مهما اختلف الفرد معهما. وفي مقابل ذلك، هناك تصورات حديثة للثقافة، بأنها ليست دائرة مغلقة على نفسها، بل هي دوائر متداخلة؛ لأن هناك بالتأكيد دوائر مشتركة بين غالبية الثقافات، إن لم يكن كلها. فليست هناك ثقافة إفريقية أو صينية أو عربية أو أمريكية لا تدعو إلى مساعدة الضعيف، أو لا تتشارك الحزن عند حدوث الكوارث. ليست هناك ثقافة ترى أن الكذب فضيلة، وأن الصدق رذيلة، وهذه القيم المشتركة قادرة على التوفيق بين أتباع الثقافات المتعددة، بالرغم ما بينها من نقاط اختلاف.

ومن يدقق النظر في ثقافة معينة، سيجد أنها تتغير وتتبدل بمرور الوقت. فإذا كان العرب قديمًا يستمتعون بقصائد امرئ القيس والخنساء وأبي نُواس والمتنبي، فإنهم اليوم يميلون إلى أشعار غازي القصيبي ونزار قباني وإبراهيم ناجي. ثم إن طريقتهم في الطعام واللباس قد تبدّلت، وحتى المفاهيم التي تبنوها عشرات السنوات ليست بمعزل عن التطور والتبدل والتغير. وتبعًا لهذا التصوّر، فإن الثقافة مثل النهر، لا وجود لها في حالة سكون وركود، بل هي دائمة الحركة. وهذه الديناميكية هي التي تجعلها قادرة على الاستمرار في الوجود، في عالم متبدل بسرعة فائقة.

الثقافة والهوية والفسيفساء

بعيدًا عن التفسيرات المعقدة للثقافة، يمكن القول إنها مثل قواعد المرور التي تضمن ألا تتصادم السيارات في الطريق. ففيها يدرك كل فرد كيف يتصرف في هذا الموقف أو ذاك، ويتعايش المجتمع في ظل اتفاق على ما يجوز وما لا يجوز. ويكون عدم الالتزام بهذه القواعد هو الاستثناء وليس القاعدة، مثل حوادث السير التي تنجم عن مخالفة السائق لهذه القواعد. أمَّا إذا خالف الجميع هذه القواعد، فإن الفوضى ستعم، ولا يمكن عندئذٍ الحديث عن ثقافة مشتركة تجمع بين أتباعها.

وعندما كثر الحديث عن العولمة، عبّر كثيرون عن مخاوف مبررة من هيمنة ثقافة واحدة على العالم كله. فكل الشباب يرتدون الملابس نفسها، وكلهم يأكلون في المطاعم نفسها، ويستمعون إلى الموسيقى نفسها، ويَعُدُّون لاعب الكرة هذا أو ذاك الممثل مثلًا أعلى.

تقبل وجود ثقافة أخرى لا يعني تبنيها والتخلي عن ثقافتنا من خلال الذوبان في الآخر. فالهدف ليس أبدًا إلغاء ثقافتنا أو هويتنا والتشبع بالثقافة الجديدة.

ويظهر ذلك في ملايين المشاهدات في الإنترنت لفيديو ما، أو المتابعات لحساب شخص ما. وطالب كثيرون بالعودة إلى الجذور، ونبّهوا إلى أن الاعتقاد الخاطئ بتخلي الجميع عن ثقافاتهم وهيمنة ثقافة واحدة، لن يؤدي إلى انتشار التفاهم بين الناس من مختلف بقاع العالم ومن أتباع مختلف الديانات، ولن يحول دون وقوع صدام الحضارات، بل سيفرغ البشرية من أهم ما يجعلها قادرة على البقاء، وهو تنوعها الثقافي والثراء الناجم عن تلاقحها. فكل ثقافة تحمل إرثًا من آلاف أو مئات السنين، يحتوي على خبرات البشر، والتخلي عن كل ذلك يمثّل خسارة للبشرية ككل.

إضافة إلى ما تقدم، فإن هوية أتباع الثقافة الواحدة هي عبارة عن فسيفساء تحمل في طياتها مكوّنات لا حصر لها. إنها هوية مركّبة، لها قشرة خارجية وطبقات داخلية كثيرة. فما يظهر من لباس الفرد ولغته ولون بشرته، ليس الإنسان كله، بل هو المظهر الخارجي فقط. والحكم على الإنسان من خلال هذا المظهر، يتجاهل الجزء الأكبر من هوية الشخص. والدليل على ذلك أنك قد تتفاهم مع شخص من الجانب الآخر من الكرة الأرضية، بكل ما فيه من اختلافات، ولا تتفاهم مع جارك الذي يتفق معك ظاهريًا في ثقافتك ومفاهيمك القيمية، أو تنفصل عن زوجة من نفس بيئتك.

فكيف نتفاهم مع الآخر؟

بدايةً، هناك من يرفض مصطلح الآخر أو الغريب؛ لأنه يعني تشديدًا على الاختلاف، ويكون الحديث عن “نحن” في جانب، وهؤلاء “الغرباء الآخرون” في جانب آخر، مع أن الأصل في العلاقة بين البشر، كل البشر، هو أن يتعارفوا. ومن خلال هذه المعرفة، نرى العالم من منظور آخر، من دون حكم مسبق بأنه أسوأ من رؤيتنا له، لمجرد أنه مختلف عنا، وليس بالضرورة أفضل. كما أن الهدف ليس أبدًا إلغاء ثقافتنا أو هويتنا والتشبع بالثقافة الجديدة. فتقبل وجود ثقافة أخرى، لا يعني تبنيها والتخلي عن ثقافتنا من خلال الذوبان في الآخر. كما يفعل البعض حين يغادر وطنه، وينتقل للعيش في بلد آخر، فيعتقد أن أسهل الطرق ليتقبله المجتمع الجديد هو أن يندمج فيه إلى درجة الانسلاخ عن هويته الأصلية.

إن الهدف من اكتساب مهارة التعامل مع أتباع الثقافات الأخرى، ليس أن تكون بلا هوية لتنسجم مع الجميع، بل على العكس من ذلك تمامًا. فالدرس الأول، هو أن يعرف الإنسان نفسه وهويته، والثوابت التي يتمسك بها. لكنه يقبل بأن يرى الآخر العالم من زاوية أخرى. وهذا هو الدرس الثاني، أي أن تتخلى عن الاعتقاد بأنك تمتلك وحدك الحقيقة المطلقة.

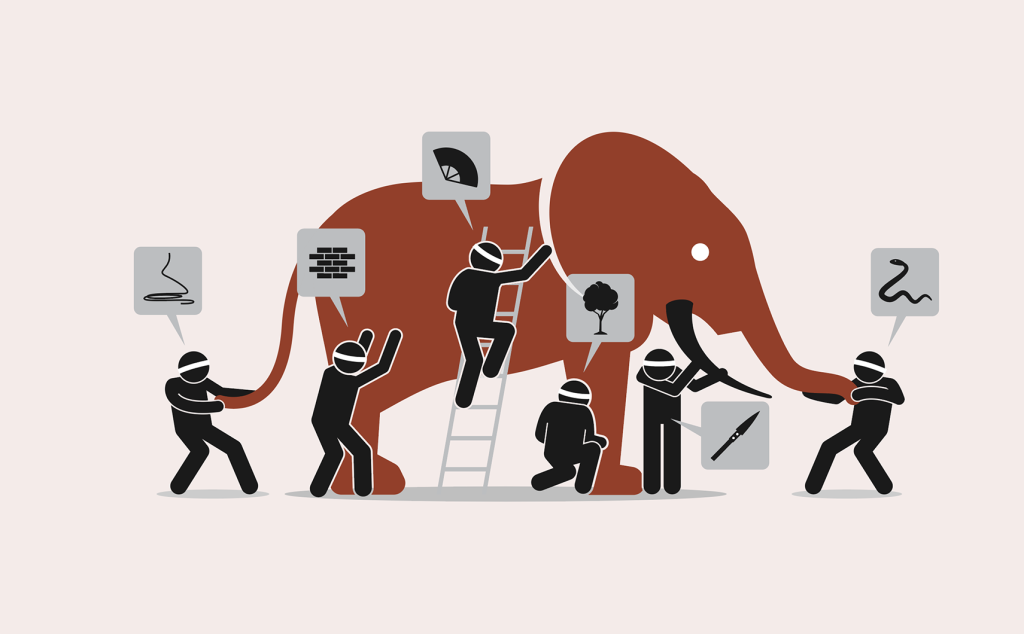

الدرس الثالث، هو أننا غالبًا ما نرى جزءًا من الحقيقة وليست الحقيقة كلها، مع أننا لو استمعنا للرأي الآخر وفهمنا خلفياته، لأصبحنا أقدر على تقبله. ففي سويسرا مثلًا، تقرر رفض منح شخص مسلم الجنسية؛ لأنه رفض عند استلام وثيقة الحصول على الجنسية السويسرية أن يصافح عمدة المدينة، وكانت سيّدة فاعتبرت عدم مصافحته إياها إهانة لها، وظنّت أنه يعبِّر عن احتقار المسلم للمرأة الغربية. ويتكرر الأمر نفسه في دوائر سلطات الأجانب الأوروبية، حيث تعتبر الموظفة أن عدم نظر الأجنبي لها بصورة مباشرة في وجهها، نفورًا منها وتقليلًا من شأنها، وتستغرب حين تعلم أنه بذلك يحترمها. والمشكلة تكمن في أنها تعتقد أن ثقافتها التي تنص على عدم وجود اختلاف في طريقة التحدث بين الجنسين، هي الصواب ويجب أن تطبقها كل الثقافات الأخرى.

الدرس الرابع، هو الاعتراف بأن هناك اختلافات جوهرية بين الثقافات: ثقافة تقدّس الوقت وتخطط لكل يوم قبل شهور طويلة، وثقافة تفضل التلقائية والاستمتاع باللحظات السعيدة ولا تعتبر أن الحياة عبارة عن جدول أعمال وثقافة تحترم قوامة الرجل على المرأة، وثقافة ترسّخ عدم وجود أي فوارق بينهما. وثقافة تحترم الوالدين وترعاهما حتى آخر لحظة من أعمارهما، وثقافة تقوم على اقتطاع جزء من الراتب، تنفق منه الدولة على المسن الذي يحتاج إلى الرعاية.

الدرس الخامس، هو ترسيخ القناعة بأن لكل إنسان هوية مختلفة، ويستحق أن نتعرف عليه لذاته، من دون تطبيق الأحكام المسبقة عليه. وليس من اللباقة أن تمدحه بذكر صفات إيجابية فيه، معتبرًا أنه مختلف عن الصورة النمطية التي رسمتها أنت لشعبه؛ لأنك بذلك تهين الملايين مقابل مدح شخص واحد.

الدرس السادس والأخير، هو أن في داخل كل إنسان الخير والشر. فإن أحسنت معاملته أخرجت ما فيه من خير، وإذا لم يفعل ذلك، فحسبك أنك طبقت قاعدة: “اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله، فإن أصبت أهله، فقد أصبت أهله، وإن لم تصب أهله، فأنت من أهله”.