ما سرُّ إعجابنا بالوحوش والكائنات الغريبة؟

عاش الإنسان القديم مُحاذيًا للطبيعة، يواجه ضعفه وضآلته أمام أسرار الغابات وارتفاع الجبال وعمق البحار، وعجزه أمام الأقدار. لقد كان ملتحمًا بهذه الطبيعة التي تُخاتله وتتحدّاه وتغرس في طريقه الفخاخ وتُطلق عليه الوحوش. كانت الطبيعة ملأى بمناطق غريبة وعصية على هذا الإنسان، بل بأماكن محروسة لا يجوز اختراقها إلا عبر مواجهة الأخطار. من هنا، نشأت الحاجة إلى كائنات حارسة، مثل سوبِك عند قدماء المصريين، وهو تمساح النيل العدواني والعنيف برأس تمساح وجسد إنسان؛ وخمبابا حارس غابات الأرز في حضارة ما بين النهرين؛ وبوسيدون حارس البحر والعواصف لدى اليونانيين؛ والتنانين حارسة الكهوف والكنوز في الصين؛ والغول والسعلاة حارسة الحدود بين العوالم في ثقافات الصحراء؛ والسيرينات التي تجذب البحارة بالغناء وتغرقهم في المجتمعات البحرية.

"سوبك" عند قدماء المصريين، وهو تمساح النيل العدواني والعنيف برأس تمساح وجسد إنسان.

وسيلة ردع عن الخطر

تجسَّدت هذه الكائنات بهيئات مهيبة ومزيج غرائبي هجين يحبس الأنفاس، ويُثير في الإنسان الرهبة والدهشة والفضول. كانت عدوانيتها وقدراتها الخارقة ضرورية لردع الشرور والسيطرة على الفوضى. كما أن غرابتها وعجائبيتها عمَّقت المسافة بينها وبين الإنسان، وأضفت عليها طبقات من الهيبة والقداسة.

في الثقافات القديمة عبَّرت تلك الكائنات عن مخاوف الإنسان ورغباته، وكلَّما زاد الغموض حول الحياة والموت والطبيعة والخلود، تُرجمت المخاوف إلى ما يعادلها في مخيلة البشر من مخلوقات هجينة وملامح شرسة. ووُظِّفت تلك الكائنات بوصفها وسيلةَ ردعٍ لمنع الأفراد من اتباع الفضول واقتحام مناطق الخطر، وضبط سلوكهم ومنعهم من السرقة والعدوان. فهناك دائمًا ذلك الوحش أو التمساح أو التنين المائي أو النسر العملاق الذي يحرس الحدود ويضبط السلوك.

وتتوافق مجتمعات كثيرة على إظهار الاحترام، أو الخوف، أو القداسة، بل حتى التأليه لهذه الكائنات. كما هو الحال في ملحمتي الهند "الرامايانا" و"المهابهاراتا" اللتين تتحدثان عن عوالم تملؤها الكائنات الغريبة المهيبة، مثل رافانا، ملك الشياطين ذي الرؤوس العشرة والأذرع العشرين، والأفاعي الأسطورية العملاقة ناجا التي تعيش تحت الأرض.

وحوش الخوف والرغبة

بين السرد والشاشة الكبرى

استمر الولع بالكائنات العجيبة حتى بعد عصر الملاحم والأساطير. ففي السَّرد، قديمه وحديثه، نلحظ الاهتمام بالمخلوقات الغريبة. يكتب القزويني كتابًا عن الكائنات العجائبية، ويكتب بورخيس حديثًا عن المخلوقات الوهمية، ولا تكاد تخلو رواية معاصرة لرجاء عالم من الشخصيات الفانتازية العجائبية. في كل هذه الأمثلة القديمة والحديثة، تُصوَّر الوحوش والمخلوقات العجيبة بوصفها مرآة لمخاوفنا ورغباتنا وفضولنا، وتظل تذكِّرنا بأن حدود المألوف والجميل والهجين والمشوّه ليست سوى انعكاسات للإنسان نفسه وهو يحاول فهم ذاته والعالم الذي يسكنه.

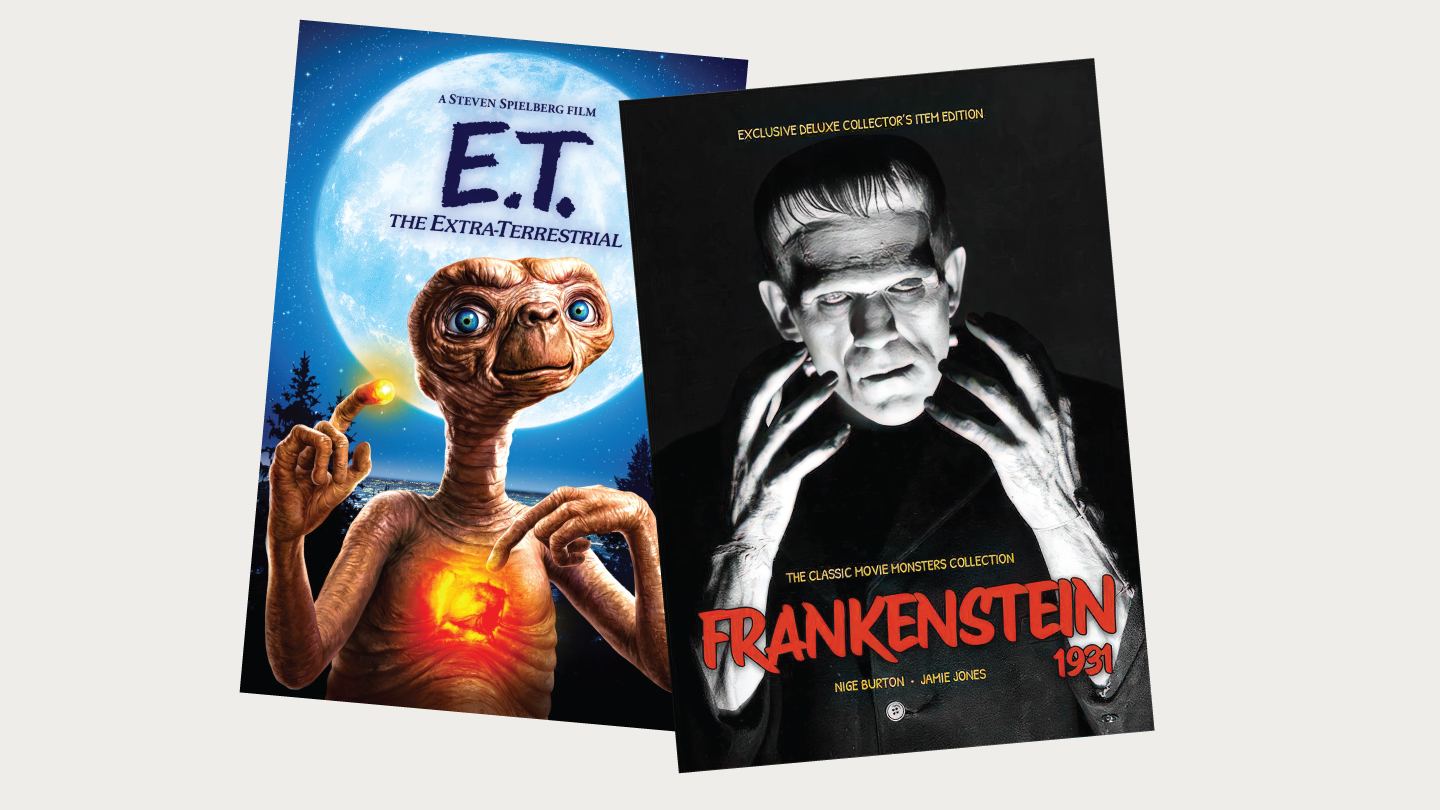

كما استثمرت السينما جاذبية الكائنات الغريبة والوحوش المشوّهة، فأنتجت عددًا من هذه الشخصيات التي غدت "نجومًا" سينمائية. ويمكن التوقُّف عند كثير من التفسيرات الجديرة بالاهتمام لأسباب جاذبية بعض أفلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمي، وهي فئة الأفلام الأمثل لحضور الشخصيات الغريبة والمثيرة والهجينة والمخيفة، وقياس جاذبيتها من خلال شهرة كثير من الشخصيات وارتباطها برمزيات محددة مثل: "فرانكنشتاين"، المسخ الذي يمثِّل الخوف من العِلم والتقنية وانعدام أخلاقية بعض التجارب العلمية في زمن الثورة الصناعية؛ و"دراكولا"، مصاص الدماء الذي يجسِّد الخوف من الأمراض المعدية، والجنس المكبوت والإغراء؛ والمومياء المصرية التي تعكس الخوف من لعنات الموتى حين لا تُحترم طقوسهم؛ والمستذئب الذي يرمز إلى الصراع بين الانتماء للطبيعة والسيطرة على النفس ومواجهة الشعور بالذنب؛ والزومبي الذي يمثّل المخاوف من الأوبئة والكوارث الجماعية والتوحش الناتج عن الاستهلاك؛ و"غودزيلّا" الذي يجسّد الخوف من الدمار النووي والتكنولوجيا؛ و"غولوم" من "سيد الخواتم" الذي يرمز إلى الجشع والرغبة المدمرة؛ و"فريدي كروغر" الذي يمثّل الخوف من الكوابيس. لقد تحوَّل عديد من هذه الشخصيات إلى أيقونات عالمية تقول الكثير عن صانعيها من جهة، وعن جمهورها من جهة أخرى؛ فتارةً تعبِّر عن ظلالهم وانعكاسات مشاعرهم، وتارةً ترمز إلى رغباتهم، وتارةً أخرى تخاطب أحلامهم.

بوستر فلم " غودزيلا".

جاذبية إي. تي. ورمز الفقد الشافي

لعلَّ التفكير في هذه الشخصيات من خلال النظام الرمزي يساعد في فهم جاذبيتها وافتتان الجماهير بها. فمن كانوا أطفالًا أو مراهقين في الثمانينيات يتذكرون جيدًا فِلم "ET" الذي يلمس فضولنا وافتتاننا بالغريب؛ إذ أصبح بطله الكائن الفضائي التائه، أيقونة للوحش الصديق. في الفِلم، عندما رأى الصغير "إليوت" هذا المخلوق الفضائي للمرَّة الأولى، لم يتملّكه الخوف بقدر ما تملَّكه الذهول والفضول والدهشة. أحبَّ إليوت "إي. تي" وتعلَّق به على الرغم من لونه الحجري، ورأسه الكبير المفلوق كثمرة بطيخ مهترئة (أو كقلبٍ إن نظرنا إليه بعين أخرى) ورقبته الطويلة المعقوفة، وجلده المتغضّن. لمح "إليوت" نظرة الخوف والاحتياج في عيني هذا الكائن، فقرَّر أن يؤويه، وحين أدرك أنه فضائي تائه، قرَّر مساعدته للعودة إلى كوكبه، مُضحّيًا بالرغبة في بقائه لأجل إنقاذه من الموت.

تحدَّث المخرج ستيفن سبيلبرغ، في مقابلة له عن الفِلم، عن رمزية "إي. تي" وما يمثّله من تعويض عن الفقد. فسبيلبرغ نفسه، مثل بطل الفِلم "إليوت"، عانى الفقد بسبب طلاق والديه في بدايات مراهقته. ظهر "إي. تي" بوصفه رمزًا للفقد بكل ما يمثّله من بشاعةٍ، أو هو الفقد متجسّدًا بهيئة هذا الكائن، إلا أنه كان ودودًا ولطيفًا وحنونًا، وذا قدرات شافية أيضًا. هو تجسيد لقلق الفقد وعلاج له في آنٍ واحدٍ. كما أن الفِلم يحكي عن الصداقة والتضحية والتواصل والتفاهم وإمكانية تجاوز الاختلاف. ولهذا، حصد جوائز كثيرة وحقَّق أرباحًا طائلة في شباك التذاكر، متقدّمًا على أفلام ذات شعبية ساحقة في وقته مثل فِلم "حرب النجوم". ولكن يبقى السؤال: هل كان يمكن للفِلم أن يكون بهذا التأثير لو كان "إي. تي" شخصية عادية؟

“

في الأساطير القديمة كانت الوحوش المتخيلة ذات طبيعة عدوانية تردع الإنسان عن تجاوز حدوده. أمَّا اليوم، فصارت تخاطب النفس بجمعها لبشاعة الشكل وحسن الأفعال

من "شكل الماء" إلى "كف ودفوف"

ربَّما يأتينا الجواب من الفِلم الحائز جوائز عام 2018م، "شكل الماء" للمخرج غييرمو ديل تورو، الذي تُعزى جاذبيته، من بين أسباب أخرى، إلى شخصية وحش الماء، وهو كائن غريب هجين، لكنه جذاب بطبيعته المجهولة؛ فهو يلامس فضولنا البشري وسأمنا من المألوف والمكرر، وانجذابنا للمختلف الفريد. علاقة الحب بين الوحش السجين المُحتقر وبين البطلة المصابة بالبكم هي علاقة شاذة، لكنها فريدة وشافية. فالوحش الذي يذكّرنا بحرّاس المياه في الأساطير القديمة يستحضر نمطًا أوليًّا من تجربة الإنسان مع المجهول، ورغبته في تجاوز الحدود.

بوستر فيلم "شكل الماء" للمخرج غييرمو ديل تورو الحائز على أربعة جوائز "أوسكار" عام 2018م.

في تقليدٍ يمتد من الأساطير والملاحم القديمة، إلى الخرافات الشعبية وحكايات الجدَّات، وصولًا إلى الأدب والسينما، برزت مجموعة من الكائنات الهجينة والشخصيات التي تتجاذب بين الشذوذ والتشويه والعبثية، أو تتمظهر في أشكال ومستويات غريبة وغير متوقعة. وتكمن جاذبية هذه الكائنات في تأثيرها الصادم والمفارقة التي تعبِّر عن رفض الأطر التقليدية. صحيح أنها في أكثر أشكال تمظهرها مخيفة وغريبة، بوصفها انعكاسًا لظلالنا، لكننا ننجذب إليها حين تُقدّم من خلال إطار يحمل التناقضات بين بشاعة الشكل وجمال الصفات والأفعال، أو العكس. ونعني ماذا لو أن هذه الكائنات نبَّهتنا إلى أن ما يبدو جميلًا في هيئته وتجسيده ليس بالضرورة نقيًّا وخيّرًا في سريرته، وأن أشكالنا وهيئاتنا ليست المعيار الوحيد لتقييمنا؟