تاريخيًّا لم يكُن هذا المفهوم غريبًا عن الفكر الإنساني. ففي العمارة المصرية القديمة لم تكُن الأشكال الهندسية، مثل الأهرامات والمعابد والتماثيل، جماليةً محضة، بل أدوات لخلق توازن يعزّز الاتصال بين الإنسان والبيئة. وقد صمَّم قدماء المصريين الأنظمة المعمارية بوصفها وسائل لتحقيق تناغم كوني، حيث يكمن سرُّ الجمال والتوازن الوظيفي في هذه الأنظمة.

وفي الهند، تعكس تعاليم "الأيور فيدا" أو "علم الحياة" فلسفةً شاملة تتناول العناصر الأربعة الأساس التي تحكم الكون بحسب رؤية هذه الفلسفة: الأرض، والماء، والنار، والهواء. ويندرج تحتها مفهوم "الفاستو فيدا" أو "علم المكان" الذي يختص بالتصميم العمراني والمعماري، ويهدف إلى تناغم البيئة المبنية مع الكون وعناصره، وهو ما يؤثر في صحة الإنسان الروحية والجسدية والنفسية. ويولي هذا المفهوم أهمية بالغة للاتجاهات الجغرافية، وينظم توزيع الفراغات بحيث يكون مركز الوحدة العمرانية، كالمنزل مثلًا، مصدرًا للطاقة والتوازن.

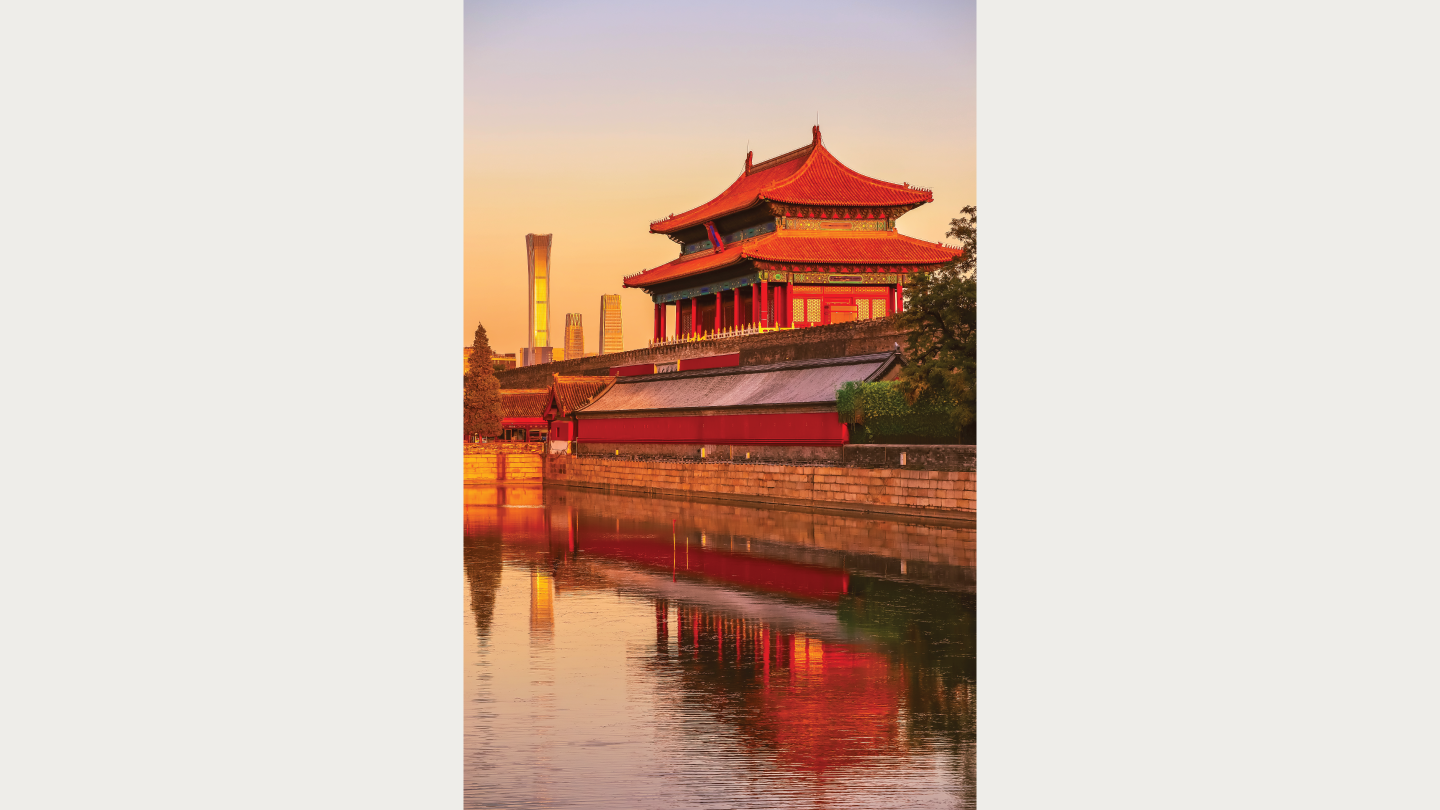

وفي جانب آخر من العالم، تُقدِّم الحضارة الصينية فلسفة "الفنغ شوي" التي ترى في المكان أكثر من مجرد هيكل مادي، فهو مجال للطاقة يجب ترتيب انسيابه وتنظيمه بانسجام. وتقوم هذه الفلسفة على توازن خمسة عناصر: الخشب، والنار، والأرض، والمعدن، والماء. كما تعتمد على مفهوم "الين واليانغ" لخلق توازن بين القوى المتضادة مثل الضوء والظلام، والصلب واللين. ويهدف هذا النظام إلى تفادي العوائق التي تمنع تدفق الطاقة في المكان وتحديد المواقع المُثلى للغرف والأبواب والنوافذ وقطع الأثاث بحسب الاتجاهات الجغرافية، لينعكس ذلك إيجابًا على حياة الإنسان وصحته ونجاحه.

تتابع الأعمدة في مسجد ابن طولون.

تناسق الروح والمكان في العمارة الإسلامية

تميّزت العمارة الإسلامية بروحانيتها، فهي ليست مجرد شبكة من الطرق والحارات والساحات والمباني، بل رؤية حضارية وروحية متكاملة، تتميز بفرادتها في التوازن بين الجانب الوظيفي لحياة الناس والبعد الروحي الذي يربط الإنسان بالمكان والزمان والمجتمع. فنرى المسجد يتمركز في قلب المجموعة السكنية، والمسجد الجامع في قلب المدينة، فيُولِّد إحساسًا بالانتماء، ويجعل الروحانيات الدينية حاضرة في حياة الإنسان اليومية والموسمية.

وقد تكوَّنت المدينة الإسلامية التقليدية حول المسجد بصورة تلقائية وعفوية، وتشكَّلت من بيوت الأغنياء إلى جانب بيوت الأقل ثراءً، وهو ما عزَّز مبادئ التراحم والتواضع والتكافل، إلى جانب المتاجر والأسواق والوكالات والأسبلة (جمع سبيل) والكتاتيب. وتناغمت المباني في تكوينها البديع مع الطبيعة والمناخ؛ فالشوارع الضيقة وفّرت الظل واتصلت عضويًّا بالأفنية الداخلية للمباني بجميع أنواعها، حيث شكَّل الفناء الداخلي عنصرًا أساسًا يساعد على تلطيف الهواء والتبريد الطبيعي في البيئات الحارة. كما ناسب مقياسُ الطرقات والساحات الأحجامَ البشرية واحتياجاتها، فارتبط الإنسان ببيئته وأحبها، وأراحته نفسيًّا عندما أيقن أنه محور العمران وسبب وجوده، وليس العكس.

للمكان روحه وهويته الخاصة

وفي العصر الحديث، دأب منظِّرو فلسفة العمارة ونقَّاد العمران على دراسة طاقة الأمكنة، ومنهم كريستيان نوربرغ شولتز (1980م)، الذي رأى أن كل مكان يحمل "روحًا"، وهي الهوية المعنوية التي تميِّزه وتجعل الناس يتفاعلون معه وجدانيًّا، وهو ما يُفسِّر الانجذاب إلى أماكن مُعيَّنة والنفور من أخرى. وفي علم نفس البيئة، يشير ديفيد كانتر (1977م) إلى أن المكان ليس مجرد حاوية للأحداث، بل جزء من هويتنا النفسية والاجتماعية. يُضاف إلى ذلك إسهامات عالم النفس روبرت غيفورد (2014م)، الذي وضّح كيف أن عناصر مثل الضوء، واللون، والحرارة، والصوت تؤثر في الجهاز العصبي، فتُحدِّد مزاجنا وانفعالاتنا داخل الأمكنة.

“

بعد الفلسفات القديمة، العلوم الحديثة تدرس تأثيرات النِسب، والضوء، واللون، والحرارة، والصوت على الجهاز العصبي؛ لأنها تُحدِّد مزاجنا وانفعالاتنا داخل الأمكنة

تأثير الضوء والإيقاع في تناغم الفضاءات

يمكننا تفسير مفهوم "طاقة المكان" على أنه حقل متداخل، تتلاقى فيه عديد من العلوم، مثل فن العمارة، وتكنولوجيا البناء وخصائص المواد، وعلم النفس، والأنثروبولوجيا، والتاريخ، بالإضافة إلى الخبرات والتجارب الشخصية، وهو ما يُسهم في فهم التجربة الإنسانية العميقة المرتبطة بالأماكن.

ونستطيع أن نوجز بعض العوامل التي يستخدمها المعماريون في تصميم المنشآت المختلفة، ومنها العوامل الفيزيائية المرتبطة بالحواس الخمس؛ إذ يتشكَّل أساس طاقة المكان من الصوت، والضوء، والمادة، واللون، والإيقاع. فالضوء هو العنصر الأوضح في تشكيل إدراكنا للمكان. فمثلاً، في العمارة الإسلامية التقليدية نجد الضوء يتسلل عبر المشربيات أو ينساب من أعلى الفناء الداخلي، فيشكِّل النور والظل على الجدران، وينعكس على الماء والنبات؛ ليخلق إحساسًا بالطمأنينة والخصوصية. وفي العمارة الحديثة، تُعدُّ الإضاءة الطبيعية عنصرًا أساسًا لتعزيز الصحة والراحة النفسية والإنتاجية، كما في تصميمات معماريين من أمثال لويس خان، ولوكوربوزييه، وتاداو أندو، حيث تُصمَّم المساحات لتعظيم دخول الضوء الطبيعي.

الفوربيدن سيتي في بكين.

أمَّا الألوان، فهي ليست مجرد خيار جمالي، إذ إن كثيرًا من الأبحاث والدراسات والتجارب أثبتت تأثير الألوان في الحالة النفسية. فاللون الأحمر قد يبثُّ الحيوية، في حين يبعث الأزرق على السكينة. أمَّا الأخضر والأصفر، فيحثَّان على التفاؤل. وقد أتاحت مواد البناء الحديثة حرية أوسع في اختيار الألوان، كما في تجارب معماريين مثل مايكل غريفز، ومارك ماك، وستيفن هول، وريكادو ليجوريتا. ونجد الألوان حاضرة في المدن القديمة، وارتبطت بالمواد المحلية، مثل الحجر الجيري في مصر، والطوب الأحمر في أوروبا، والخشب في اليابان، ما يؤكد أهمية اللون في تشكيل هوية المكان وأثره في نفسية ساكنيه.

إضافة إلى العوامل الفيزيائية المباشرة، فإن لبراعة المعماري في توظيف الإيقاع والنِسب والمقاييس أبلغ التأثير في شعورنا بالانسجام أو التنافر. ومثال على ذلك، يُظهر مسجد ومدرسة السلطان حسن في القاهرة كيف يؤدي التناسب المثالي بين الارتفاع والاتساع إلى خلق طاقة روحية تُجبر الزائر على الإحساس بجلال المكان وهيبته. وعلى الجانب الآخر من القاهرة، تعكس زخارف مسجد ابن طولون، من خلال تتابع البواكي والأعمدة و"عرائس السماء"، جمالية إيقاعية تُضاهي تأثير الموسيقى الكلاسيكية لـ"باخ"، حيث تخلق رتابة وتناغمًا يمنح الزائر راحة نفسية مماثلة، فتتدفق المشاعر بانسجام مع تنظيم المكان.

مطعم للبيتزا بالقرب من بيازا نافونا في روما، إيطاليا.

معانٍ نفسية واجتماعية تتجاوز الحياة المادية

وأخيرًا، نأتي إلى عوامل غير ملموسة تؤثر في إدراكنا لطاقة الأمكنة، وربَّما يُعزى إليها التأثير الأكبر، على صعوبة قياسها بالطرق العلمية التقليدية. ولكنها كانت مركز اهتمام في عديد من الأبحاث التي تناولت العمارة من منظور تخصصات غير هندسية، مثل علم النفس، والاجتماع، والثقافة، والأنثروبولوجيا.

فالأبعاد النفسية شملت الذاكرة والهوية والانتماء، وعدَّت المكان كيانًا ليس محايدًا في وعينا، بل خزان للذكريات وتجارب الحياة. يذهب علماء النفس البيئيون إلى أن إحساسنا بطاقة مكانٍ معينٍ يرتبط بما نحمله من ذكريات وتجارب سابقة. على سبيل المثال، نرى أن بيت الطفولة، في الأغلب، يبدو دافئًا لصاحبه لأنه مليء بالروائح والأصوات والصور التي ارتبطت بسنوات التكوين، في حين قد يراه الشخص الغريب عاديًّا أو باردًا. كما أن بعض الأماكن ترتبط بأحداث مُوجعة، فتصبح محمَّلة بطاقة سلبية في الوعي الشخصي أو الوعي الجمعي، كما هو الحال في الساحات التي شهدت كوارث أو حروبًا.

أمَّا الأبعاد الاجتماعية للمكان، فترتبط بالتفاعل البشري؛ فالمكان يكتسب طاقته أيضًا من الناس الذين يملؤونه، سواء كان بيتًا، أو مقهى، أو ساحات عامة في المدن، مثل "بيازا نافونا" في روما، التي يقصدها المُحبّون، أو "ميدان الحسين" في القاهرة، الذي تُقام فيه الموالد والاحتفالات الشعبية المرتبطة بشهر رمضان المبارك. فنلمس طاقة اجتماعية متدفقة من خلال لقاء الناس في مسرح مفتوح للعامة، ومكان مؤهل لشبكة تفاعلات تشحن الطاقات الروحية والإبداعية.

في المحصلة، يستطيع المعماري والمخطط أن يتحكَّم في بعض الأبعاد عبر التصميم، ولكن تبقى أبعاد أخرى خارجة عن سيطرته، مثل الذكريات الشخصية أو المعاني الثقافية. ويبقى مفهوم طاقة المكان في جوهره دعوة إلى رؤية العمارة والعمران ليس بوصفه علمًا هندسيًّا فقط، بل تجربة وجودية وروحية تستدعي انفتاحًا ثقافيًّا، واهتمامًا بيئيًّا، ومراعاةً اجتماعية، ووعيًا إنسانيًّا نفسيًّا وبيولوجيًّا.

المقالة الصوتية: محمد مكاوي.