إذا ما تتبعنا جذور العلاقة التي تربط الرواية الأدبية بالأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، فسنجد أنها تمتد إلى بدايات نشوء السينما من جهة، والتلفزيون من جهة أخرى. فبعد الانطلاقة التاريخية للسينما الصامتة على يد الأخوين "لوميير" في أواخر القرن التاسع عشر، وجدَت الرواية الأدبية طريقها إلى التسلل المشروع إلى الشاشة السينمائية ومن بعدها إلى الشاشة التلفزيونية في القرن العشرين.

من أوائل الأفلام المُستوحاة من الأعمال الروائية فِلم "سكروج، أو شبح مارلي" من إخراج البريطاني والتر آر. بوث عام 1901م، والمُستوحى من رواية "ترنيمة عيد الميلاد" للكاتب البريطاني الشهير تشارلز ديكينز. وفِلم "فرانكنشتاين" الذي أخرجه الأمريكي جيمس سيرل داولي عام 1910م من رواية حمَلت الاسم نفسه للروائية الإنجليزية مارلي شيلي. أمَّا على الشاشة الصغيرة (التلفزيون)، فيُعَدُّ مسلسل "فورسايت ساغا" الذي بثّه التلفزيون البريطاني عام 1967م، من أوائل الأعمال التلفزيونية المُقتبسة من روايات أدبية؛ إذ اُقتبِس العمل من سلسلة روايات للكاتب الإنجليزي جون غالسوورث. والسينما العربية ليست ببعيدة عن هذه العلاقة منذ الظهور الأول لها في مصر. إذ يُعَدُّ فِلم "زينب"، الذي أخرجه محمد كريم عام 1930م، والمُستوحى من رواية بالاسم نفسه للكاتب محمد حسين هيكل، أول الأفلام العربية الصامتة المُقتبسة من رواية أدبية.

فِلم "ترنيمة عيد الميلاد، (2009م)

فِلم "زينب"، (1952م).

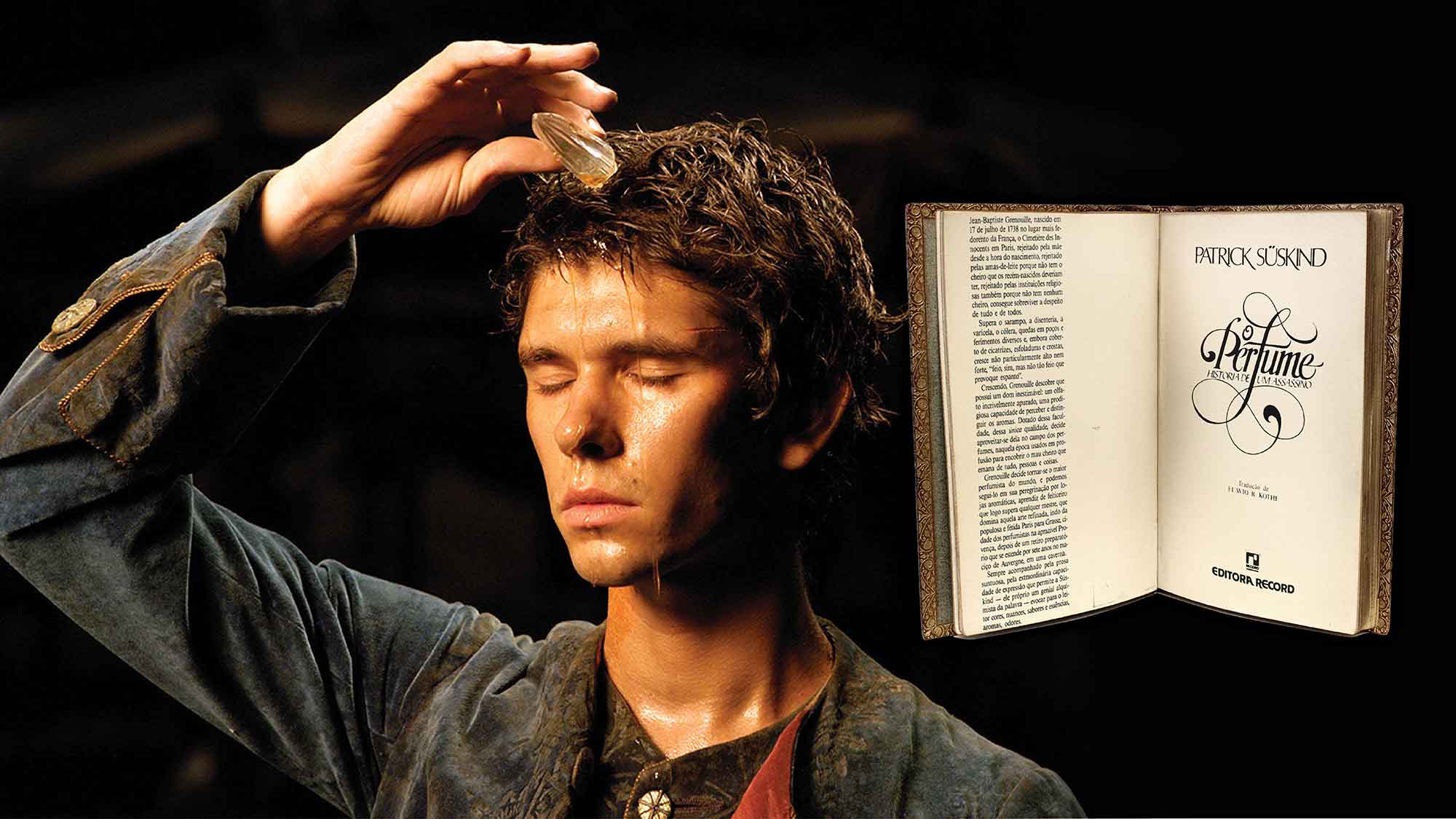

فيما يحلم أدباء كثيرون بتحويل أعمالهم المكتوبة إلى أفلام؛ لما في ذلك من تعزيز مكانتهم، جماهيريًا على الأقل، يرفض غيرهم تصوير أعمالهم الأدبية. كما أن هناك سينمائيين يُحجِمون عن تصوير بعض الأعمال الأدبية حتى الشهيرة منها، بسبب اختلاف طبيعة الشكلين الإبداعيين للأدب والسينما. فإن تحويل الرواية الأدبية إلى فِلم سينمائي أو مسلسل، يجعل بعض العناصر التي تميِّز الرواية الأدبية تختفي في سبيل كسب عناصر بصرية جديدة. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون الرواية متخمة بالتفاصيل الدقيقة، من وصف الشخصيات إلى وصف الأحداث ومسرح وقوعها. لكن عندما تنتقل القصة إلى الشاشة فإن هذه التفاصيل، التي قد تأخذ عدة أوراق من مساحة الرواية، قد تُختصر بفضل ميزة التكثيف للصورة والاختزال في مشهد واحد لا يتجاوز دقائق قليلة. ولربَّما أحد أبرز الأمثلة على ذلك رواية "العطر" للكاتب الألماني باتريك زوسكيند. إن من يقرأ هذه الرواية سيجد التفاصيل الدقيقة في وصف الكاتب للروائح التي يستعصي نقلها داخل إطار الصورة السينمائية في الفِلم المبني عليه، مع أن كلا العملين لاقى نجاحًا فنيًا وتجاريًا باهرًا.

تَفقدُ القصةُ الجماليّاتِ البلاغية الأدبية في مقابل الصورة ومقابل الحوار الذي عليه أن يكون مباشرًا وعميقًا في آنٍ، ويخدم القصة في دفعها نحو الأمام. ومع ذلك، فإن العمل الفني سيُكسب القصة زخمًا عاطفيًا عن طريق توظيف المؤثرات البصرية والموسيقى في تعزيز المشاعر المختلفة لأحداث القصة، سواء كانت رومانسية أو رعبًا أو ما شابه ذلك. وبالنظر إلى طبيعة الرواية وطبيعة القراءة، فإن الرواية تمنح مساحة أوسع للتأمل في القصة وإسقاطاتها، بكل ما تحمل من إيحاءات فلسفية أو نفسية أو اجتماعية وغيرها. بينما يقلص الفِلم أو المسلسل هذه المساحة؛ لأن المُشاهد سيكون خاضعًا لإيقاع الفِلم وزمنه، لا لزمنه وإيقاعه الشخصي في القراءة.

فِِلم "العطر: قصة قاتل"، (2006م).

ويُجيب سكارميتا: "يُفقَد شيء من حميمية القصة، ومن التلميح إلى أشياء غير ملموسة، ومن سر الجو العام. لكن الأداء يصبح أقوى: تُضاء الظلال، وتُسمع الموسيقى بحق، ويؤدي الممثلون أدوارهم ويملؤونها بطاقةٍ مختلفةٍ. فإذا كانت القراءة حوارًا سريًا مع القارئ، فإن الفِلم طقسٌ قَبَلي جماعي يحتفي فيه الجمهور بشكل مباشر ومثير بالعناصر التي توحد حياة المتفرج مع أبطال الشاشة".

ومع وجود كثير من الآراء المؤيدة لهذه العملية، سواء أكانت من المُخرجين أم من كتّاب الرواية، هناك أيضًا آراء مناهضة لذلك، وجديرة بالاهتمام. فمن السينمائيين المؤيدين لهذه العملية المخرج الأمريكي ستانلي كوبريك الذي استلهم عديدًا من أفلامه من روايات وقصص أدبية، مثل فِلمه الشهير "برتقالة آلية" المُقتبس من رواية بالاسم نفسه للكاتب الإنجليزي أنتوني بورجس، وفِلمه "البريق" المُقتبس كذلك من رواية بالاسم نفسه للكاتب الأمريكي ستيفن كينغ. يرى كوبريك أن "هناك ميزة عظيمة في اقتباس العمل من مادة أدبية، وهي أنك تملك فرصة قراءة القصة للمرة الأولى". كما يؤكد في أحد حواراته أن الأعمال السينمائية المُقتبسة من أعمال أدبية لا تضمن فقط تحقيق أرباح في شبّاك التذاكر، بل "كلما كانت القصة أقوى، ازدادت المساحة المتاحة للتجريب في العناصر الأخرى".

وفي العالم العربي، هناك عدد من الروائيين الذين أَثْروا الساحة السينمائية بالكثير من الأعمال المُقتبسة من رواياتهم، مثل الروائي المصري نجيب محفوظ. ويُعَدُّ محفوظ من أبرز الكتَّاب الذين آمنوا بأهمية تحويل الأعمال الروائية إلى أفلام أو مسلسلات تلفزيونية، لما في ذلك من آثارٍ إيجابية تنعكس على الرواية.

وفي الطرف الآخر، سعى بعض المخرجين والأدباء إلى فك الارتباط الوثيق بين السينما والأدب، مثل المخرج الروسي أندريه تاركوفسكي، الذي أشار في كتابه "النحت في الزمن" إلى أن هذه العلاقة تُجرِّد الفِلم "مما هو سينمائي على نحو مميز، وتُضاعف صعوبة معالجة المادة بطريقة تستفيد من الموارد الفعَّالة للسينما بوصفها فنًا قائمًا بذاته". زيادة على ذلك، يؤكد تاركوفسكي أن هذه العملية ستؤثر سلبًا في قدرة المُخرج أو الفنان على إحساسه العميق بالحياة وعناصرها المُلهمة من حوله وقدرته على رصدها وتأملها. ومن الأدباء الذين سعوا إلى فك هذا الارتباط الأزلي، الروائي التشيكي ميلان كونديرا الذي قال في أحد حواراته: "في المرحلة الراهنة ثمة مساعٍ لاختطاف كل ما كان مكتوبًا من أجل تحويلهِ إلى فِلم أو برنامج تلفزيوني أو عملٍ من أفلام التحريك. ما هو جوهري في الرواية هو بالضبط ما لا يُمكن التعبير عنه إلا من خلال الرواية".

ولربَّما من هذا المُنطلق يكتب كونديرا رواياته التي تتسم غالبًا بالتعقيد في الأسلوب، وذلك لأنه يولي أهمية للثيمة الوجودية التي تتناولها الرواية وتأملاته فيها بالدرجة الأولى وليس القصة؛ لذلك تتسم رواياته بالمزج بين الفن المقالي والفن الروائي. ومع أن روايته الأكثر تعقيدًا "كائن لا تُحتمل خفته" قد حُوّلت إلى فِلم سينمائي ناجح فنيًا داخل المحيط السينمائي، لم يكن كونديرا راضيًا عنه؛ لأن الفِلم لا يعكس التأملات الوجودية نفسها التي تعكسها الرواية. ولم يترك الفِلم أثرًا واضحًا على المستويين الثقافي والفلسفي مثل الذي تركته الرواية في محيط قرّائها. وبعد هذه التجربة، رفض كونديرا تحويل أي عمل له إلى الشاشة.

“

لماذا يرفض بعض الفنانين والأدباء تحويل رواية مكتملة العناصر وناجحة بالمعايير الفنية إلى عمل فني؟

هناك كثير من الفنانين والأدباء ممَّن يعارضون تحويل رواية مكتملة العناصر وناجحة بالمعايير الفنية إلى عمل فني، كما أشار إلى ذلك الأديب والسينمائي أمين صالح في إحدى محاضراته، بل الأجدى هو اختيار عمل روائي غير ناجح فنيًا لتحويله إلى فِلم؛ لأن ذلك يعطي "السيناريست" والمُخرج مساحة أكبر لتحسين النص وتجويد حبكته الدرامية، ومن ثَمَّ، فُرص نجاح العمل على مستوى القصة ستكون أكبر. ورغم وجود هذه الآراء الجديرة بالاهتمام، ظلَّ الارتباط الوثيق بين الأدب والسينما قائمًا عند كثير من الكتَّاب والفنانين على حدٍّ سواء، ومُحرضًا لهم على تحويل بعض الأعمال الروائية الناجحة فنيًا أو غير الناجحة إلى أعمال سينمائية أو مسلسلات. فمؤخرًا، حوّلت نتفليكس رواية "بيدرو بارامو" لرائد الواقعية السحرية الروائي المكسيكي خوان رولفو إلى فِلم. كذلك حوَّلت رواية "100 عام من العزلة" للروائي الكولومبي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز إلى مسلسل. وفي المشهدين الخليجي والمحلي، حُوّلت رواية "ساق البامبو" للكاتب الكويتي سعود السنعوسي إلى مسلسل في عام 2016م، وفي العام الحالي 2025م، حُوّلت رواية "شارع الأعشى" للكاتبة السعودية بدرية البشر إلى مسلسل. هذا الارتباط الوثيق يُحرضنا على إعادة طرح هذا السؤال الجدلي على طاولة النقاش: هل من المُجدي المقارنة بين العمل الروائي المكتوب على الورق وبين العمل المبني عليه، فِلمًا كان أم مسلسلًا؟

“

في الأفلام أو المسلسلات يكون المتفرج خاضعًا لسطوة الصورة، ولا يملك الخيار لأن يختبر أحاسيسه خارج هذا الإطار.

إشكالية المقارنة

من الشائع ميل النقَّاد ومتذوقي الفن والأدب إلى مقارنة الأعمال السينمائية أو الدرامية بالأعمال الروائية المبنية عليها. ولربَّما كانت هذه المقارنة في غير محلها؛ لأن الأدوات التي تعالج العمل الأدبي على الورقة ليست هي نفسها التي تعالج العمل الفني على الشاشة.

فالروائي يمتلك أدواته اللغوية الخاصة التي يخلق بها عالمه من شخصيات خيالية وأماكن موصوفة بالكلمات. بينما يعمل المُخرج بأدواته البصرية من كاميرا وأماكن واقعية وشخوص حسية وصور وغيرها، لخلق واقع حسي ثانٍ في عينيّ المتفرج. إضافة إلى ذلك، فإن طبيعة التلقي تختلف بين العمل الروائي والعمل السينمائي أو التلفزيوني. في الأول يخضع النص الأدبي لسطوة مخيلة القارئ التي يُحفزها عنصرُ الوصف في الحكاية على رسم ملامح الشخوص وتخيل الأماكن الموصوفة إلى أقصى حدٍّ ممكن. بمعنى آخر، يسمح الوصفُ للمتلقي بأن يكون "مشاركًا حسيًّا في الحكاية" على حد تعبير الكاتب ستيفن كينغ. بينما في السينما أو المسلسلات يكون الحال عكس ذلك تمامًا؛ إذ يخضع المتفرج لسطوة الصورة المعروضة على الشاشة أمامه، ولا يملك الخيار لأن يختبر أحاسيسه خارج هذا الإطار الذي صنعه المُخرج حوله.

إذًا، من غير الإنصاف قياس فشل الفِلم أو المسلسل أو نجاحه بالعمل الروائي المبني عليه والعكس صحيح، ما دامت الأدوات المُستعملة لعرض العمل أمام المتلقي مختلفة في هذين الحقلين. ويجدُر بنا محاكمة العمل الفني أو الأدبي بأدواتهما الخاصة كلٍّ على حدة.

مسلسل "شارع ا أ لأعشى"، (2025م).

الآثار الإيجابية

استفادت السينما في بداياتها من بعض التقنيات الروائية. فالرائد والمجدد في تقنيات الإخراج السينمائي والمونتاج، المخرج الأمريكي ديفيد وارك غريفيث، الذي دخل عالم السينما عام 1908م، يذكر أن كثيرًا من تجديداته في السينما كانت في الواقع مأخوذةً من صفحات ديكنز، كما جاء في كتاب "فهم السينما" للناقد الأمريكي لوي دي جانيتي. وينقل جانيتي رأي المخرج الروسي سيرغي آيزنشتاين بأن الأسلوب التقني الروائي النابع من الحس السينمائي العميق لديكنز، ألهَم غريفيث بعض التقنيات، مثل أسس المونتاج الموازي والتكوين البصري للصورة والتداخل فيما بينها.

وإذا ما ركَّزنا على الآثار الإيجابية المنعكسة على عملية تحويل الرواية إلى فِلم أو مسلسل، فسنجد أن تحويل الرواية الأدبية إلى أفلام أو مسلسلات يخدمها كثيرًا في الانتشار وإعادة تسليط الضوء عليها. وما أكثر الأمثلة على ذلك، وأذكر منها هنا: سلسلة الرواية الشهيرة "هاري بوتر" للكاتبة الإنجليزية ج. ك. رولينغ؛ إذ شَهدت مبيعات الرواية ارتفاعًا بنسبة %31 سنويًا بحسب صحيفة "الجارديان" بعدما حوَّلت شركة "وورنر بروذر" الرواية إلى سلسلة أفلام سينمائية.

والتجارب المماثلة في العالم العربي عديدة كذلك، ومنها على سبيل المثال رواية "عمارة يعقوبيان" لعلاء الأسواني. وفي المشهد السعودي، تُشير إحصائية لمنصة "أدب ماب" إلى أن رواية "غراميات شارع الأعشى" للكاتبة السعودية بدرية البِشر، حصدت أكثر من 200 تقييم و30 مراجعة على منصة "قودريدز" بعد عرض المسلسل المبني عليها في شهر رمضان الماضي، وهو ما يُشير إلى انعكاس نجاح المسلسل إيجابًا على زيادة عدد قرَّاء الرواية.

بالنظر إلى هذه المُعطيات جميعها، نستطيع أن نقول إن تحويل روايةٍ ما إلى أعمال فنية ناجحة، قد يُسهم في تعزيز انتشارها، ولكن علينا بصفتنا متلقين أن نحذر من الوقوع في فخِّ المقارنة التي قد تكون غير مُنصفة لهذا الفن أو ذاك.

المقالة الصوتية: قيس عبداللطيف.