للموسيقى أهمية خاصة في حياة الأفراد والأمم، فهي حاملة للهوية، وبالقدر نفسه تسهم في بنائها. ولطالما ارتبط النقاش حول الموسيقى بأسئلة أساسية حول الأصالة والتجديد. وكثيرًا ما يصل النقاش إلى قطيعة بين أنصار الطرفين، وهذا ما تعيشه الموسيقى العربية منذ عقود طويلة.

ولفهم تعقيدات هذا الواقع الموسيقي العربي، تطرح “القافلة” هذه القضية بكل ما يحيط بها من أسئلة: ما مدى الالتزام بالقواعد وحدود الحق في التجديد؟ وهل الموسيقى الشائعة اليوم هي قطيعة مع التراث، أم تطوير له؟ وما الذي يمكن أن تأتي به الأيام؟ أهناك إمكانية للبقاء على تواصل مع الإرث الموسيقي، أم أن الغلبة هي حتمًا للأشكال الجديدة؟ وهل يمكن التنبؤ بهذه الأشكال؟ وهل يمكن الحديث عن موسيقى عربية واحدة، أم أن هناك خصوصيات إقليمية هنا وهناك؟

يبدو الجدل حول الألوان الموسيقية العربية صعبًا لأسباب كثيرة، منها تنوع البيئات الموسيقية العربية، والطبيعة غير المحددة لمصطلح “الطرب” الذي يصعب وصفه وتتغير طبيعته طبقًا لذوق المتلقي. وثمة صعوبات أخرى تتعلق بمفاهيم أخرى مثل “الأصالة”، وإلى أي زمن يجب أن نعود عندما نتحدث عن الأصالة والهوية العربية في الموسيقى والغناء؟

فالواقع الموسيقي يبدو منذ عقود منقسمًا بين تيارين: أحدهما يتمسك بأصول الموسيقى التي سادت ثلاثة أرباع القرن العشرين، تبث تسجيلاته في الإذاعات الرسمية، ويعاد غناؤه بأصوات جديدة في حفلات الموسيقى العربية، بوصفه تراثًا. والتيار الثاني جديد يسيطر على القنوات الحديثة والأقل رسمية من حفلات ومنصات إلكترونية، ولأغنياته طابع الوسائل التي تقدمه من الانتشار والخبو السريع والتجديد المستمر. فهل نعيش دورة أخرى من دورات ميلاد الجديد من القديم، أم أن الخلاف يبلغ حدّ التحدي للهوية العربية؟

ثمّة اتفاق على أن الموسيقى العربية عرفت نهضتها التجديدية الكبرى في بداية القرن العشرين، حين انفصلت عن المؤثرات التركية. وللمفارقة، فإن ذلك التجديد لم يحدث بمعزل عن تأثير الموسيقى وألوان الغناء الغربية

وثمّة إجماع آخر على أن انغلاق قوس هذه النهضة كان عام 1975م، وهو تاريخ وفاة أم كلثوم، على الرغم من استمرار أساليب النهضة لسنوات إضافية مع المشروع الفيروزي وأصوات أخرى كثيرة مثل: عبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وحتى عفاف راضي.

في التسعينيات من القرن العشرين، بدا أن هذا المشروع لفظ أنفاسه على الرغم من تجديد المشروع الفيروزي مع زياد رحباني ومحاولات وردة الجزائرية في أغنياتها الأخيرة وما شابه ذلك. وبرزت اتجاهات أشهرها البوب والراب والمهرجانات (الظاهرة المصرية الحديثة).

وبينما يرى البعض في هذه الظواهر تطورًا ضروريًّا خلقته ذائقة أجيال جديدة من حقها أن تختار موسيقاها وفنونها، هناك من يراها تدهورًا وانحطاطًا بالذوق الموسيقي وخروجًا على تقاليد الموسيقى العربية وهويتها. اتهامات طالت التجديديين في بداية القرن العشرين قبل أن يستسلم التيار القديم ويلفظ أنفاسه. فهل ما نعيشه الآن تكرار للتجربة الأولى؟

الكبار في الموسيقى العربية.. من هم؟

المشكلة هي أن الأساس الفكري في هذه الحرب ليس كبيرًا، لأن الكتابة النقدية عن الموسيقى قليلة؛ نظرًا لصعوبة شرح مصطلحاتها للقراء غير المتخصصين. وقد انقضت موجة التجديد في القرن العشرين من دون كتب يُعتد بها في نقد الموسيقى، باستثناء بعض المذكرات التي كتبها فنانون أو صحفيون بناء على محاوراتهم مع المطربين والملحنين ومتابعتهم للشأن الموسيقي في مجلاتهم، حتى ظهر كتاب الدكتور فكتور سحّاب “الأعمدة السبعة للموسيقى العربية”. وسرعان ما اتخذ الكتاب مكانة جعلته أرضية صلبة للنقاش العربي حول الموسيقى. يستقي منه المتحمسون لعصر النهضة الموسيقية حججهم ويناطحه المتحمسون للجديد.

فحسب سحّاب، السبعة الكبار هم: سيد درويش، ومحمد القصبجي، وزكريا أحمد، ومحمد عبدالوهاب، وأم كلثوم، ورياض السنباطي، وأسمهان. السبعة ولدوا في الفترة الواقعة بين الأعوام 1892م و1917م، وهي فترة “قلّما يولد لأمم الأرض نظير لهم في مثل هذا الزمن القصير”.

أقام سحّاب اختياره على معيارين: السبق في الولادة، والتجديد الذي قدمه كل من السبعة الذين اختارهم كبارًا للموسيقى العربية. وهكذا استبعد كبارًا قبلهم مثل عبده الحامولي وسلامة حجازي ومحمد عثمان باعتبارهم كبار موسيقيي القرن التاسع عشر من دون تجديد. كما استبعد كبارًا جاؤوا بعد السبعة المختارين من أمثال محمد فوزي وفريد الأطرش ومحمود الشريف؛ لأنهم ساروا في طرق فتحها السبعة الكبار، الذين يشتركون في أمر لا يشاركهم فيه الآخرون، وهو أن الموسيقى كانت قبلهم شيئًا وأصبحت من خلالهم شيئًا آخر.

وبحسب سحّاب أيضًا، فقد وضع سيد درويش أسس التعبير المسرحي والتمثيلي، ووضع القصبجي ملامح المونولوج الوجداني وثبَّت أصوله الموسيقية، وطوّر الشيخ زكريا الدور والطقطوقة، وطوّر عبدالوهاب القصيدة وأنشأ الموال في أغنية مستقلة ووضع ملامح الأغنية السينمائية، وثبَّت السنباطي ملامح الأغنية المسرحية وأضفى نفحة صوفية على الموسيقى العربية. وأمّا السيدتان، اللتان ضمتهما القائمة، فهما مغنيتان لا مؤلفتان موسيقيتان، ويَحسب سحّاب لأم كلثوم أنها عاندت أحكام الأسطوانة بشأن طول الأغنية، ويَحسب لأسمهان المزاوجة بين الموسيقى العربية وبعض أساليب الغرب وإنشاءها مفهومًا جديدًا للغناء النسائي العربي امتد تأثيره في الغناء العربي المعاصر.

أثر التطور الاجتماعي والتكنولوجي

لم يغفل سحّاب دور الظروف الاجتماعية والسياسية والتطور التكنولوجي الذي صادف السبعة الكبار وأثره في تطور الموسيقى العربية. سياسيًّا واجتماعيًّا، كانت القاهرة تمور بتغييرات كبيرة في سعيها للتحرر من الاستعمار، وقد أسفر سعيها عن ثورة 1919م. وتكنولوجيًّا، ظهر الفونوغراف عام 1904م، الذي تطلب أن تكون الأغنية قصيرة، فاختفت الوصلة الغنائية وظهرت مكوّناتها في أنواع غنائية مستقلة: الموال والموشح والدور. ثم ظهرت الأفلام الغنائية (كان أولها عام 1932م)، ثم جاءت الإذاعة عام 1943م لتعيد الاعتبار للأغنية الطويلة.

كما تأثرت الموسيقى بالغناء الأوبرالي الإيطالي الذي عرفه الجمهور منذ منتصف القرن التاسع عشر، وكان أثره واضحًا على أكبر السبعة الكبار سيد درويش، واقتضى المسرح الغنائي والسينما ابتكار المحاورات الغنائية، وعززت السينما على وجه الخصوص ظهور التعبير الوجداني والمحاورة والمضمون الاجتماعي.

الناقد الموسيقي إلياس سحّاب لم يخرج كثيرًا على رؤية شقيقه فكتور. في كتابه “الموسيقى العربية في القرن العشرين.. مشاهد ومحطات ووجوه” تناول تجربة تجديد القرن العشرين متوقفًا طويلًا أمام محمد عبدالوهاب مثلما توقف شقيقه أمام سيد درويش.

وبقدر رسوخ كتابي فكتور وإلياس سحّاب، بقدر ما تعرَّضا للنقد من ممثلي الجيل الجديد مثل فادي عبدالله الذي يرى أن إلياس لم يتمكن من تجاوز الفصل الشائع بين “قديم” و”جديد”. كما يأخذ على النقاش الدائر بشأن الموسيقى انحصاره في القاهرة وبيروت، ولا يتناول المشهد في المناطق العربية الأخرى. وهو اعتراض وجيه ينطبق على المملكة والخليج، وربَّما للمغرب العربي شأن مختلف أيضًا.

الموسيقى العربية.. تطور أم تدهور؟

محمد فيصل الزنكوي

منذ بداية القرن العشرين دخلت آلة الكمان إلى الموسيقى العربية على يد الفنان سامي أنطوان الشوا الملقب بـ”أمير الكمان” (1885م – 1965م)، ومؤلف الكتاب القيّم “القواعد الفنية في الموسيقى الشرقية والغربية”. هنا بدأت شرارة تطوير الموسيقى العربية، ولنا أمثلة على روّاد كانت لهم بصمة مخلّدة، مثل: سيد درويش ومحمد عبدالوهاب ورياض السنباطي وفريد الأطرش وكثير من المؤسسين. ولكننا نرى في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين تراجعًا ملحوظًا بسبب قلة البحوث والمراجع التطويرية للموسيقى العربية، وهذا واضح على الساحة الفنية. إذ نلحظ القصور في سياق الجمل الموسيقية العربية، والإحساس الخاص بالمقامات والتحويلات التي تُعدُّ هويتنا الخاصة في الموسيقى العربية. فقد أصبح دخول الآلات الغربية مختلفًا عن تعامل الرواد معها، وساد أسلوب البوب والروك، وحتى على مستوى اللحن الموسيقي الذي أصبح غربيًا، وتسبب استمرار هذه السمات في تغيير ذائقة المستمع وتحريفها.

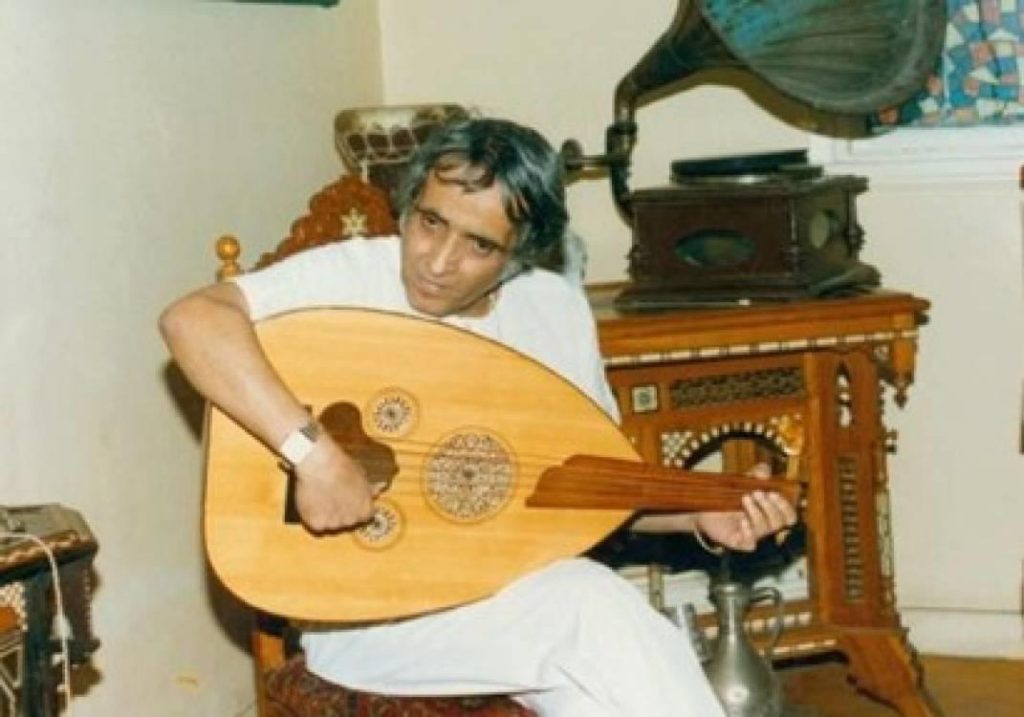

قد يقول البعض إن هذا هو التطور والانفتاح. وجوابنا هو أنه عندما أراد الفنان سامي الشوا تطوير الموسيقى العربية أدخل آلة الكمان وهي غربية، ولكنه أسس منهجًا ليسهم في تطوير الموسيقى العربية من دون انحياز للمدرسة الغربية، وكذلك فعل سيد درويش ورياض السنباطي. وأفضل مثال نجده في المقدمات الموسيقية للفنان فريد الأطرش، فهو يُعدُّ أول من عزف على آلة العود مع فرقة الأوركسترا، ولكن من دون طمس الهوية العربية للآلة، أو التأثير في اللحن الشرقي للعمل.

عوامل وراء التراجع

هناك أسباب كثيرة وراء تراجع الأصالة في الفن العربي، أولها التأثر الكبير بالثقافة الغربية بوجه عام. وهنا يأتي دور الفنانين لتحجيم أثر هذا التأثير، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم. كما أن للتكنولوجيا تأثيرها أيضًا في ظهور وسائل التنفيذ الرقمي السريع والرخيص، إذ جعل من السهل إنتاج موسيقى بمحتوى أقل جودة، وهو ما أثر في الذوق العام. ويُضاف إلى ذلك تراجع الدعم الحكومي، وغلبة السعي إلى تحقيق الربح التجاري السريع على حساب الجودة والإبداع.

فنحن لدينا أساتذة كبار في مجال التلحين والتطوير الموسيقي، مثل الأستاذ رياض السنباطي. والسؤال هو: لماذا لا يقوم الملحنون في وقتنا الحالي بتحليل أعماله والاستفادة من فكره المبدع، ومن ثم ترجمة تحليلهم ووعيهم في أعمال تكون بمنزلة تطوير للفن العربي الأصيل؟ إن أغلب الأعمال الحالية هي على مقام واحد وهو مقام الكرد، فأين بقية المقامات كالبياتي والسيكاه والهزام؟ وإن وجدت هذه المقامات، فهي مستخدمة بنسبة لا تكاد تكون ملحوظة.

هذه السمات من التحولات الموسيقية لا تعانيها كل الساحات العربية بالقدر نفسه. فإن نظرنا إلى التطور الموسيقي في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، فسنجد الأمر مختلفًا.

مراحل تطور الأغنية الخليجية

في الثمانينيات من القرن الماضي، بدأت الأغنية الخليجية تكتسب شهرة أكبر، مستفيدة من وسائل الإعلام الحديثة في ذلك الوقت مثل التلفزيون والراديو. وكانت الأغاني تعتمد بشكل كبير على التراث الموسيقي الخليجي، وخاصة الأغاني الشعبية والفلكلورية. ومن الفنانين البارزين في تلك الفترة: عبدالكريم عبد القادر وطلال مداح وأبو بكر سالم.

وفي التسعينيات، شهدت الأغنية الخليجية دخول الآلات الحديثة وتطورًا ملحوظًا في التوزيع الموسيقي، وتميّز بهذا التطوير الموزع الموسيقي الفنان طارق عاكف. وبدأ الفنانون الخليجيون مثل محمد عبده وعبدالله رويشد وراشد الماجد ونوال الكويتية في تجربة أنماط جديدة مع الحفاظ على الهوية الخليجية. وأصبحت الموسيقى الإلكترونية والكلمات الرومانسية أكثر شيوعًا. كما كان التطور ملحوظًا في تلك الفترة على جميع الصُّعُد: الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي.

وجلبت الألفية الجديدة مزيدًا من التطورات التكنولوجية في الإنتاج الموسيقي. فبدأت الأغاني الخليجية تدمج بين الموسيقى التقليدية والحديثة، وهو ما جعلها أكثر جاذبية للشباب. وازداد التعاون بين الفنانين الخليجيين والفنانين العرب الآخرين، وهو ما أثرى المشهد الموسيقي. وظهر أيضًا تعاون مع الموزعين الموسيقيين في تركيا، وكان من أوائل المتعاونين معهم الملحن الكويتي مشعل العروج. فجاءت الجمل الموسيقية في هذا التوزيع جديدة على المستمع الخليجي وجاذبة له.

من العقد الثاني للألفية حتى اليوم، أصبحت الأغنية الخليجية أكثر تنوعًا، تمزج بين مختلف الأنماط الموسيقية العالمية والمحلية. وصارت التأثيرات الواضحة للهيب هوب والبوب والموسيقى الإلكترونية تعكس انفتاح المنطقة على العالم. وهناك فنانون قدموا موسيقى تدمج بين الحداثة والتراث الخليجي.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر، هناك أسماء لمعت في مسيرة تطوير الموسيقى العربية في المملكة، وحافظت في الوقت نفسه على هويتها الخاصة، مثل طلال مداح ومحمد عبده، وهما من روّاد الموسيقى السعودية والخليجية الذين أسهموا في نقل الموسيقى الخليجية إلى مستويات جديدة من الاحترافية. وهناك أيضًا راشد الماجد وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر، وهم من الجيل الذي جمع بين التراث والتجديد، وأسهموا في انتشار الأغنية الخليجية بشكل أوسع. وبذلك أدّت الموسيقى الخليجية دورًا مهمًا في الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة، حيث كانت دائمًا تعكس قيم المجتمع وتقاليده. فحتى مع التأثيرات الحديثة، حافظت الموسيقى الخليجية على جوهرها التقليدي من خلال استخدام المقامات العربية والإيقاعات المحلية والآلات التي عزّزت ارتباطها بالتراث.

الزمن الجميل.. لم يعد في مكانه المعهود!

آدم فتحي

ليس غريبًا ألا تقتفي الأجيال الجديدة نماذج السابقين، فلكلّ جيل حاجته في بيئته. لقد شهدت خمسينيات القرن العشرين في مصر، مثلًا، مواجهة بين ما يمكن أن نُطلق عليه اسم “الأغنية الكلثوميّة” التي كانت بصدد اختتام زمنها والأغنية الحليميّة التي كانت بصدد افتتاح زمن جديد. ولعلّ من أطرف التعابير الفنّية عن هذه المواجهة فيلم “ليالي الحبّ” الذي قدّمه عبدالحليم حافظ في منتصف الخمسينيات. إذ نتابع عبدالحليم في واحد من أذكى المشاهد وهو يؤدّي مونولوج “أمرك يا سيدي” (تأليف فتحي قورة وتلحين محمود الشريف) عارضًا نماذج تقليديّة من الغناء على والد حبيبته المهووس بالقديم، ملمحًا إلى أنّه لا يفعل ذلك عن اقتناع، بل خوفًا من أن يُوضَع الحديد في يده.

ذات ليلة في تونس

عشنا شيئًا من هذا في إحدى الليالي التونسية في مطلع ثمانينيات القرن العشرين. كانت الساحة الغنائية قد بدأت تشهد استقطابًا حادًّا بين الأغنية المكرّسة والأغنية الجديدة الاحتجاجية متمثّلة في جانب من أغاني المزود من جهة، وفي مجموعة إيمازيغن من جهة أخرى. وازداد الاستقطاب حدّة بعد ذلك مع بروز حمادي العجيمي ومحمد بحر والزين الصافي ومجموعات البحث الموسيقي والحمائم البيض وأولاد المناجم وغيرهم.

في تلك الليلة حظينا ببرنامج تلفزيوني استثنائي جرى بثّه في وقت الذروة، وتواجهت فيه الأغنية التونسية الرسمية الرافلة في كامل طمأنينتها المعرفية والجمالية، والأغنية المتمرّدة التي ما انفكّت تعيش قلقًا مزمنًا ليس أقلّه قلق التسمية بين أغنية ملتزمة وأغنية بديلة وأغنية سياسية. نسينا التفاصيل، لكننا لم ننسَ أننا شاهدنا للمرّة الأولى في التلفزيون التونسي فنانًا شابًّا لا يحاول النسج على منوال السلف، بل يقترح عملًا نابعًا من مشاغلنا وأسئلتنا.

اقترح الهادي على قلّة من التونسيين في تلك الليلة أغنية “البابور” من تلحينه وتأليف الشاعر المولدي زليلة (اُشتهِر بعمّ خميس). وهي أغنية تعالج تيمة اضطرار الشباب إلى الاغتراب. كتب الشاعر الحالة بمعجم مختلف مقارنًا الشباب المُهَجّر بالقطيع الذي يُشحن في البابُور (السفينة)، مؤكّدًا أن “الفرق بينه وبين البقر، جواز السفر…”. ولحّن الفنّان هذه الكلمات بحساسية منفلتة من القوالب الطربية القديمة. فإذا نحن أمام استعارات جديدة منفتحة شرقًا وغربًا، تتجسّد فيها مصالحة الأغنية المثقّفة مع شعبها. أغنية تطمح إلى بناء ذوق سليم آخر معطّر بوحل الأرض قريب ممّا فعله بودلير حين صنع من الوحل ذهبًا. أغنية السؤال والاحتجاج والتحرّر والحلم. أغنية الأوجاع والمسرات بعيدًا عن التباكي والاحتفالية العمياء. تلك سمات الأغنية الشعبية. أقصد تلك المنغرسة في ثقافة شعبها المنحازة إلى إنسانية الإنسان بشروط فنّ يلتزم بمتطلبات مغامرته في حواره مع محيطه، ولا يتذكّر الزمن الجميل، بل يحلم به ويسهم في صنعه منتقيًا وجوه اختلافه وائتلافه مع ماضيه.

لكل مخاض متطلبات

لم يسلم جيل من تهمتَي التنكّر للزمن الجميل والجهل بقوالبه التقليديّة. هُوجم كثيرون بسبب خروج الأغاني على القوالب المُجرّبة وبسبب الكلمات الجريئة. أذكر زياد الرحباني وأغنيته “ع هدير البوسطة”. أذكر الأبنودي وأغنيته “تحت الشجر يا وهيبة”. أذكر الكثير من المطاردات والملاحقات.

المُهم أن نقرّ بأن لكل مخاض متطلبات ومفاجآت، وبأن رفض الإقرار بذلك هو الذي يصنع من واقع الأمر أزمة عوضًا عن اغتنامه بوصفه فرصة. والحق أنه يندر، إن لم نقل يستحيل، أن ينتبه أيُّ جيل إلى جمال الزمن الذي يعيش فيه. لكأنَّنا مزمنون بالنوستالجيا في حاجة دائمة إلى مَثَلٍ أعلى نحلم به. وعوضًا عن أن نبتكره وعيوننا على المستقبل المحفوف بالمغامرة والمجهول، فإنّنا نفضّل استعارته من الماضي المدجّن والمألوف ونسمّيه “الزمن الجميل”. أغلب الظن أننا أمام عبارة مُغرضة يُطلقها الزمن الموالي على الزمن السابق، ويستعين بها أصحاب المواقع الراهنة على محاربة الجيل الجديد الذي يهدّد مواقعهم.

الزمن السابق ليس بالضرورة أجمل

ليس من المعقول طبعًا أن ننزّه أبناء هذا الزمن، فالكثير ممّا يروج فيه استهلاكي لا يعتدّ به وسرعان ما تمحوه الذاكرة. لكن، ليس من المعقول أيضًا أن نؤثم كلّ من يجدّد فيه، ولا إثم له غير انشقاقه. الزمن السابق ليس بالضرورة أجمل من زمننا هذا. كل ما في الأمر أننا ننظر إلى الزمن الذي يسبقنا بعد أن انقشع غباره واستقرّ الأمر لمبدعيه الجيّدين، فإذا هو يبدو لنا شبيهًا بالفردوس بالقياس إلى ما نعيشه في زمننا من رداءة غالبة. ولا مناص من ذلك. الرديء سِمَتُهُ الوفرة والجميل سِمَتُهُ الندرة. ولو تريّثنا قليلًا لرأينا أن زمننا حافل أيضًا بآيات الإبداع، لكنه يحتاج إلى عيون بصيرة متنبّهة. من ثمّ، حاجتنا إلى نقد مواكب وإلى قرية أكاديمية منفتحة على الساحة الثقافية.

إن القول إن الزمن الجميل مقيمٌ في الماضي مؤامرةٌ على الحاضر والمستقبل. ولو سلّمنا بأن القوالب القديمة هي عنوان الجمال لاكتفينا في الغناء بمدن معبد وأصوات إسحاق من دون أن نسمع لبليغ حمدي أو عبدالربّ إدريس أو أبي بكر سالم أو خالد الشيخ أو لطفي بوشناق أو كاميليا جبران. كأن نقول إن الشعر العربي الجميل توقّف عند امرئ القيس أو المتنبي فلا نعرف شيئًا من روائع قصيدة التفعيلة للسيّاب أو سعدي أو دنقل أو درويش… القوالب والأشكال شأنها في ذلك شأن اللغة والإيقاع، نتاج موعد مضبوط مع صدفة عابرة تصنعه الحاجة والموهبة في لقائهما باللحظة والمكان. أمَّا الإبداع، فهو خارج القوالب.

مدح الماضي واستعادة كل منظومته

إن مدح الماضي، بوصفه مقرّ سُكنى الزمن الجميل، هو كناية عن رغبة في استعادة المنظومة القديمة ككلّ بما فيها من قوامة سياسية واقتصادية واجتماعية. لو صحّ ذلك لنجح كرونوس في أكل أبنائه بوزيدون وديميتير وهاديس وهيرا، ولعاش عمرهم نيابة عنهم. الزمن إبحارٌ في موجات لولبيّة لا تتقدّم بنا دائمًا في المستقيمات، ولا يحدّها إلا أفق البيغ بانغ. في انتظار ذلك، لا المسيرة تكتمل ولا الأشكال تعود. هي رحلة مستمرة وسيرورة لا تنقطع. عمارةٌ تتراكم عناصرها وتتحاور وتتشابك، ثمّ تتلاشى بحساب. الزمن الجميل لحظةُ تَحَرُّر الإنسان ممّا يُضيّق الخناق على الإنساني فيه. ولكل زمن مبدعوه وآياتُ ابتكاره وإضافته وجماله. يذهب منها ما يذهب ويبقى ما يقوى على البقاء. وفي هذا السياق، قد يبقى ما ينفع الناس، وليس ما يذهب هو دائمًا الزبد. هكذا يجوز لنا القول إن الزمن الجميل لم يعُد في مكانه المعهود. الزمن الجميل هو زمن اليوم، وقد يكون زمن الغد إذا أردنا له أن يكون. علينا أن ندرك ذلك كلّ الإدراك. تلك هي الطريقة الوحيدة المتاحة لنا كي نحلم بغد ليس أقلّ جمالًا. غد ليس بعيدًا بما يكفي كي نرضَى بالإقامة في الأمس.

غناء يطاردك وآخر تسعى إليه

إبراهيم عبدالفتاح

ربَّما نكون في كبوة، وليس في حالة موت للأشكال الموسيقية العربية. والأسباب كثيرة ومعقدة، من بينها تعارض طول أغنية القرن العشرين الذي يخالف إيقاع الأجيال الجديدة، ومحتواها الذي فقد مصداقيته مع الأجيال نفسها، التي تغيرت نظرتها. وهناك أسباب تتعلق بالوسائل والقنوات المستحدثة التي فرضت طبيعتها على الأغنية الجديدة “الرقمية”، فهي لا تتجاوز ثلاث دقائق بأي حال، حتى تصبح صالحة للعرض بكافة المنصات، ويمنحها قصرها ميزة أن تعرض في فواصل البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ومرونة استخدامها كنغمة للهاتف، وكذلك تحميلها كإهداءات في مناسبات اجتماعية متنوعة. إنها إرادة التكنولوجيا وسوق العولمة وتوجهات رأس المال.

حال الأوبريت والمسرح الغنائي

انحسر أيضًا الأوبريت وبات يُقدّم على استحياء في مسارح الدولة أحيانًا، ويُنتج بميزانيات محدودة جدًا لا تسمح بالاستعانة بنجوم في جميع العناصر من تمثيل وديكور وسينوغرافيا وإضاءة بما يضمن الإبهار الذي يجتذب المتفرج. حتى عندما توفرت الفرصة والميزانية المفتوحة لإنتاج مسرح موسيقي مؤخرًا في مصر، كانت من نصيب موضوعات لا تخصنا على غرار عرض “شانيل” و”شارلي”. نذكر هنا منطلقات المسرح الشعري في بدايته، عندما قدّم أحمد شوقي للمسرح “مجنون ليلي” و”كليوباترا”، وما قدّمه بديع خيري من أزجال لمسرحية “العشرة الطيبة” وهي من تأليف محمد تيمور وألحان سيد درويش، وغير ذلك من أعمال لعل آخرها ما قدّمه المخرج سمير العصفوري في نهاية ثمانينيات القرن العشرين من أشعار بيرم التونسي وألحان علي سعد، وكان عرضًا ناجحًا. وفي فترة انتشار وباء كورونا، قرّرت هيئة المسرح المصرية إنتاج عروض قصيرة من فصل واحد من دون جمهور، وكان أغلبها موسيقي وموضوعها يتعلق بنجومنا القدامى أمثال سيد درويش وبليغ حمدي ومحمد عبدالمطلب وغيرهم، جرى تصويرها وبثها عبر قناة خصصت لذلك. لكنها لم تجد الرواج المناسب الذي يسمح باستمرارها. هل يمكن لهذا الواقع أن يستمر، واقع سيطرة أشكال موسيقية جديدة على الساحة العربية

تعلّمنا أن كل صرعة جديدة لها زهوتها؛ تنتشر سريعًا وتخفت بالسرعة نفسها، ننام في صخبها ونصحو على زوالها. ودائمًا هناك غناء يطاردك وغناء تبحث عنه وتسعى إليه. في الفن كل شيء وارد، تمامًا كما في عالم الموضة، صرعات تختفي حتى ننساها، ثم ما تلبث أن تعود وتطفو من جديد. ولا يقف الجديد مهما ذاع صيته على جثة القديم؛ لأن الحاضر والماضي متشابكان، قد تسود نغمة ويزدهر حضورها، غير أن بقاءها رهن بحركة المجتمع فكريًا ومعرفيًا واقتصاديًا.

طوال التاريخ الإنساني، تظهر منعطفات ومحطات حيث تعلو أصوات ويخفت غيرها. فالإنسان يحتاج دائمًا إلى التغيير وكسر الرتابة والاعتياد. حتى الطبيعة تفعل ذلك، تثور وتخمد، فيتبدّل ثابت، ويهتز يقين. وكما أن الاختراع هو ابن الحاجة، فكل ظاهرة موسيقية أنتجتها حاجة ملحة وضاغطة. الأكابيلا مثلًا، وهي الغناء من دون آلات موسيقية، ظاهرة ولدت في السجون، إذ لم يجد السجناء آلة فوظّفوا أصواتهم بديلًا عنها، واستطاعوا أن يخلقوا جملة موسيقية كاملة من مجموعة أصوات تتداخل بتراتبية دقيقة وتغزل بتبايناتها الهارموني والكونتر بيونت والإيقاع. كما نشأ الراب تحت وطأة القهر والتمييز العنصري والرغبة في التعبير بحرية عن مشاكل العمال والطلبة والأبناء، حيث كانت هناك رغبة عارمة لكسر جميع أشكال السلطة. وكانت هناك على الجانب الآخر، موجة موازية لأغاني المهرجانات، يسمّيها البعض “الراب الشعبي”. ولتفسير هذه الظواهر يجب ربطها بالمناخ العام وانعكاسات تردي التعليم والتسطيح الإعلامي على الذائقة، من دون أن ننكر الرسائل الخاصة في الغناء الشعبي، من الانتصار للمهزومين والمقهورين والشكوى من سوء البخت ومن أصدقاء السوء وغدر الأصحاب، ولا مانع من ذكر الشهامة وأولاد الأصول.

“الدنيا تغيرت وعلى الغناء أن يواكبها”

يذكر الباحث ياسر ثابت في كتابه” مقامات الروح.. دليل إلى الأغنية العربية” أن في مصر وقبل 1919م، كانت هناك ردة فنية شبيهة إلى حد بعيد بما نحن فيه الآن، حالة من العدمية واللامبالاة والاستسلام للمتاح. ويحكى عبدالوهاب أن أمير الشعراء أحمد شوقي، قال له: “المجتمع تغير يا محمد، بالأمس كنت تغني في الأفراح والحفلات بمجالس الرجال، بينما الراقصة تحيي السهرة للسيدات. الدنيا تطورت، والآن تغني في حفلات مختلطة للرجال والنساء في مجلس واحد، فلا بدَّ أن يتخلص الغناء من التلميحات الجنسية، ولا بدَّ أن يكون الغناء ألطف وأرق، وأن يتخلص من التكرار والترديد الذي يدعو المستمعين للصخب. في المجتمع الجديد سيكون مجلس الغناء أكثر احترامًا، وأولى بالغناء أن يمس الوجدان والذوق برقة ولطف. أهم شيء أمامك الآن هو الارتفاع بمستوى الكلمات وترقية أساليب الأداء”.

المسألة تتوقف على الإتاحة

وحكى الملحن أحمد الحجار عن لقاء جمعه بفؤاد حداد، وحدث أن أحمد أسمعه بعض ألحانه التي أعجب بها حداد، لكنه قال له: “الخوف على الأغنية من الموهوبين أمثالك، لديكم القدرة على عمل شربات من الفسيخ”. غير أن هناك تيارًا مغايرًا يزحف ببطء، يتمثل في الفرق المستقلة ويدعمه بعض رموز جيل الوسط. هذا الجيل هو الذي أحدث نقلة نوعية في الأغنية المصرية، مثل مدحت صالح الذي تشهد حفلاته حضورًا متنوعًا يغلب عليه الشباب.

وهناك علي الحجار أيضا ومشروعه “100 سنة غنا”، الذي أطلقه مطلع عام 2022م، بهدف إعادة تراث الغناء إلى الواجهة. وقد حضرنا حفلته الأولى التي خصصها لمحمد عبدالوهاب، وكان الشباب حاضرًا.وهناك أيضًا الفنان المغربي أمين بودشار وفرقته، الذي يركز على الموسيقى الطربية ويجعل جمهوره يشاركه الغناء.

وعند عرض مسلسل “أم كلثوم” بدأ كثير من المراهقين في البحث عن أغانٍ دسمة مثل “رق الحبيب” و”غلبت أصالح”. كما عرف البعض عن رامي ومأمون الشناوي وبيرم التونسي ومرسي جميل عزيز والقصبجي والسنباطي وبليغ والشيخ زكريا أحمد، وبدؤوا في قراءة سيرهم الذاتية، ومن ثَمَّ الاستماع إلى أعمالهم. المسألة تتوقف على الإتاحة، وألا تُغلق القنوات أمام الشباب للاختيار، والحس في النهاية يختار الأجمل.

المشهد الغنائي اللبناني يتميز بثرائه وتنوعه، إذ هناك دائمًا تجاور بين كثير من الأشكال الغنائية الناجحة. فتجد من ناحية، فيروز وجوليا بطرس وزياد رحباني، وتجد من ناحية أخرى نانسي وإليسا وعلي الديك ومجموعة مستقلة من المطربين والفرق التي تقدّم الراب والتراب والجاز والكلاسيك، في مناخ يتشابه إلى حد بعيد وسبعينيات القاهرة، حيث كان عبدالحليم وعبدالوهاب وأم كلثوم بجوار عدوية وصلاح الصغير وكتكوت الأمير، من دون أن يُصادَر فنٌّ أو يُهمَّش نوع من المشهد، وهذا مناخ صحي جدًا ودليل على الثراء.

إن الفن الجيد لا يندثر، هو مثل الحضارات القديمة يمرض ولا يموت. تراجيديات شكسبير لا تزال تُقدّم بمعالجات جديدة عبر وسائط متعددة وبجميع اللغات. وبحسب مراجعة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، فإن أكثر الأغنيات تحصيلًا حتى الآن هي لأم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب؛ إذ ما زال هناك جمهور عريض للموسيقى الكلاسيكية والجاز والبلوز والريغي. موسيقانا بخير وأغنياتنا حاضرة، وتشهد تطورًا عظيمًا في جميع عناصرها باستثناء الكلمات، وهي الأكثر تعبيرًا عن المناخ الراهن.