الاتزان الرقمي

في غضون جيل واحد فقط، استطاعت التقنية الرقمية تغيير نظرتنا إلى العالم. فالتطورات الرقمية والتحسُّن السريع في وسائل الاتصال، يتيح لنا فرصًا جديدة، ولكنه يخلق أيضًا تحديات في جميع جوانب حياتنا. ومع سرعة تبني التقنيات والتحوّل الرقمي في حياتنا، تبرز الحاجة إلى الحفاظ على حياة صحية ومتوازنة. وهنا تكمن أهمية مفهوم “الاتزان الرقمي”، الذي يستكشف فرص الاستفادة من التقنية الرقمية بأفضل طريقة مُمكنة من خلال تقليل آثارها السلبية أو إزالتها، فهذا المفهوم أصبح عن جدارة أمرًا ملحًّا يستوجب الاهتمام على المستويين الفردي والمجتمعي.

لكن، كيف نحقق الاتزان المنشود لدى مختلف أنواع المستخدمين؟ وما دور الأفراد والمجتمعات وواضعي السياسات؟ وما دور الوسائل التكنولوجية نفسها في الحماية من الاستعمال المُفرط للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها؟

القضية ضخمة، وحسبنا في “القافلة” أن نفتح باب النقاش فيها، الذي نأمل أن يتسع إلى حوار مجتمعي وعلمي في بلادنا العربية.

١- إدمان الإنترنت

الأرقام والأعراض

في نهاية التسعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، كان استخدام الإنترنت بمنزلة سفر إلى عالم آخر بعيد.

كانت الرحلة بطيئة نسبيًا، وتحتاج إلى الجلوس خلف شاشة الكمبيوتر المكتبي المتصل بمودم خاص يتطفل على خط الهاتف. وكانت التقنيات البسيطة المتاحة في ذلك الوقت باهرة. كان تسجيل حساب على برنامج المحادثة “AOL Instant Messenger” يُعد حدثًا في الحياة، وبدت المحاورة عبر البريد الإلكتروني كالسحر. وكان هذا الانبهار، بحد ذاته، دليلًا على الوعي بأننا بصدد عالم مغاير عن عالمنا الواقعي. نتذكَّر، بالطبع، الأفلام الأمريكية في تلك المرحلة، التي استثمرت هذه الإمكانات البسيطة ضمن أحداثها مثل فِلم “لديك بريد” (You’ve Got Mail) لميغ رايان وتوم هانكس، عام 1997م. في الفِلم الرومانسي، كانت التكنولوجيا الرقمية الوليدة داعمًا للوجود الإنساني؛ إذ حقّقت الرسائل الإلكترونية والمحاورة التعارف بين بائعة الكتب المثقفة ومنافسها التجاري، الذي هدَّد بابتلاع مكتبتها الصغيرة.

مرَّ الآن نحو ثلاثة عقود على تلك البدايات الرومانسية للتكنولوجيا الرقمية، وتواصل فيها التطوُّر المتسارع للبرمجة والصناعات الإلكترونية وقوة الشبكات، فتقلَّصت المسافة بين العالمَين، وأصبح وجودنا في الفضاء الإلكتروني بديهيًا لا نعيه أو نفكر فيه. بعبارة أخرى، لم نعُد نذهب إلى هذا العالم في رحلة ونعود منها بإغلاق شاشة الكمبيوتر، بل توحّد عالم الواقع وعالم الافتراض، وأصبحا عالمًا واحدًا. وللمفارقة، صار وجودنا الإنساني ذاته مزدوجًا. وبدا واضحًا الآن، أن توحيد العالمَين حقّق العديد من المكاسب، وأن انقسامنا نحن تسبب في كثير من الأضرار.

كقاعدة، لا تتراجع البشرية عن استخدام تكنولوجيا جديدة بسبب مخاطرها. فمثلًا، لم تجعلنا حوادث السير نتراجع عن السيارة. وبالمثل لا يمكن التراجع عن التكنولوجيا الرقمية بسبب مخاطرها. الممكن عمليًا هو دراسة هذه المخاطر ووضع قواعد الاستعمال التي تحقّق أكبر قدر من الأمان.

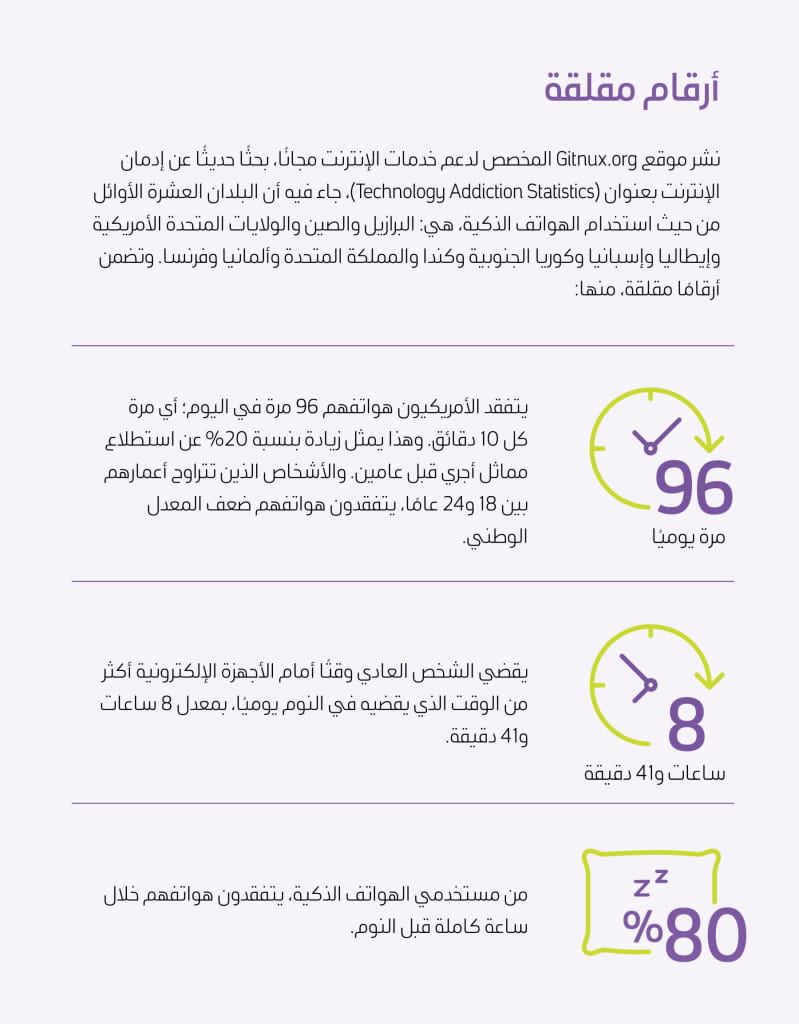

يُشير تقرير صادر عن مؤسسة Common Sense Media، إلى أن 50% من المراهقين يشعرون بأنهم مدمنون على الأجهزة المحمولة، وأن 59% من الآباء والأمهات يوافقون على أن أطفالهم مدمنون. هذا الإدمان يقلب المعادلة، فيجعل الوسيلة تستخدم الشخص لا العكس، وهو ما يتسبب في تقليص مساحة حياته الواقعية، بما ينجم عن ذلك من الأمراض البدنية والنفسية والاجتماعية. لذلك، كان لا بدَّ من الالتزام بمعدل آمن للاستخدام، وفرض إجراءات لتحقيق “الاتزان الرقمي”، بما يضمن الحفاظ على مساحة الواقع في مقابل مساحة الافتراض في وجودنا المزدوج.

القضية ليست سهلة؛ لأن التكنولوجيا الرقمية تحمل في طياتها مبدأي “الضرورة” و”القدرة على الإغواء”؛ لذا كان التصاعد كبيرًا في عدد المستخدمين.

بحسب مقال لآكاش كابور، في صحيفة “النيويوركر”، وعنوانه: هل يمكن حوكمة الإنترنت؟ (Can the internet Be Governed؟)، يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت كان عام 1996م، يبلغ 80 مليونًا عبر العالم، 80% منهم في شمال العالم (أوروبا وأمريكا الشمالية). الآن، أصبح عدد المستخدمين خمسة مليارات إنسان، وانقلبت النسبة فصار الثلثان في بلاد الجنوب بسبب ثقل الصين والهند.

إذا نظرنا إلى القضية من جهة فئات أعمار المستخدمين، فقد استثنت البدايات كبار السن من الولع بالتكنولوجيا الجديدة. لكنها صارت، مؤخرًا، هاجسًا لدى جميع الأعمار؛ لأن الجهل بها أصبح بمنزلة عزلة وخروج من التاريخ. ومع أنها صارت ولعًا عامًا، فإن مخاطر عدم الاتزان على الأطفال واليافعين، الذين لا يزالون في طور التكوين الجسدي والنفسي والاجتماعي، تختلف عن المخاطر على البالغين.

من جهة الهدف من الاستخدام، سنجد اختلاف آثار الإفراط بحسب أنواع الاستخدام للتكنولوجيا الرقمية والهدف منها. الاستخدام الترفيهي غير التعليمي، وكلاهما يختلفان عن إفراط المُجبرين على استخدام التكنولوجيا الرقمية بحكم وظائفهم.

ويُشير مصطلح الاستخدام المُفرط للإنترنت إلى الوقت الذي يقضيه المستخدم متصلًا بالشبكة على حساب نشاطات حياته الأخرى. ويقرأ الأطباء أعراض إدمان الإنترنت مبدئيًّا من زيادة هذا الوقت. بالإضافة إلى أعراض أخرى، منها: تقلب المزاج والشعور بالقلق أو الاكتئاب عندما لا يكون الشخص متصلًا بالإنترنت.

كيف تشعر في غياب الإنترنت؟

تخصّص جامعة ملبورن الأسترالية صفحة لطلب المساعدة في التعافي من إدمان الإنترنت، وتوفر أطباء ومتخصصين للمساعدة. وتُعرِّف الصفحة، الاستخدام المفرط للإنترنت بأنه قضاء وقت مفرط في أنشطة الإنترنت، مثل: الألعاب وغرف الدردشة على حساب التواصل الاجتماعي الحقيقي أو الدراسة. وتحدد أعراض الإدمان بزيادة الوقت بوصفها مؤشرًا أول، والشعور بالقلق أو الاكتئاب عند عدم الاتصال بالإنترنت، والفشل في التحكم بوقت الاستخدام. وتنصح بطلب المساعدة عند الشعور بهذه الأعراض.

مؤشر «سينك» وتوازن الفرص والمخاطر

فهد البياهي وَ مارغريتا درزنيك

لأن الاتزان الرقمي أولوية تستحق التركيز والدعم، أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” برنامج الاتزان الرقمي العالمي “سينك” في عام 2021م، الذي يهدف إلى تعزيز الاتزان الرقمي وتشجيع الحفاظ على علاقة صحية ومتوازنة بين التقنية الرقمية وصحتنا النفسية والبدنية. وبالإضافة إلى فعاليات قمة سينك العالمية، نفّذ البرنامج مشاريع بحثية بارزة محلية وعالمية مع شركاء مرموقين، كجامعة جونز هوبكنز، ونشر العديد من الأبحاث والتقارير المهمة مثل المسح العالمي للاتزان الرقمي في عامي 2022م و2024م.

وقد أطلق برنامج “سينك” مؤخرًا الإصدار الأول من مؤشر الاتزان الرقمي العالمي، بالتعاون مع مجموعة “هورايزن”، بهدف تعزيز المناقشات العالمية ودعم عملية صنع السياسات وتوفير معيار للأشخاص لفهم عالم الاتزان الرقمي سريع التغير. وهذا المؤشر هو معيار دولي يقيس بطريقة شاملة كيفية استفادة الدول حول العالم من الفرص التي توفرها التقنية، وسعيها لضمان أساليب حياة وعمل متوازنة رقميًا.

القياس أول الطريق لصنع القرار

على المستوى العالمي، هناك تحرك متصاعد يهدف إلى إيجاد ضمانات ضد إشكالات استخدام التقنية. ويتطلب التعامل مع العصر الرقمي بذل جهود مستمرة لتعزيز الاتزان الرقمي على المستويين الفردي والمجتمعي. ومن خلال التعرف على الممارسات الجيدة والنجاحات التي تحققت في مجالات عديدة، يمكن للدول أن تستفيد من هذا المؤشر في تطوير الاتزان الرقمي من خلال إدخال تحسينات على السياسات والمبادرات ذات الصلة. ومع استمرار التقنيات الرقمية في التطور، فإننا لا نزال في المراحل الأولى من استكشاف تأثيرها على صحتنا. ومن الواضح للغاية أن بعض المشكلات تتطلب حلولًا على صعيد السياسات العامة، وزيادة الوعي والمعرفة لدى المستخدمين، وعمل البحوث العلمية لاستكشاف التأثير الإيجابي والسلبي لهذه التقنيات.

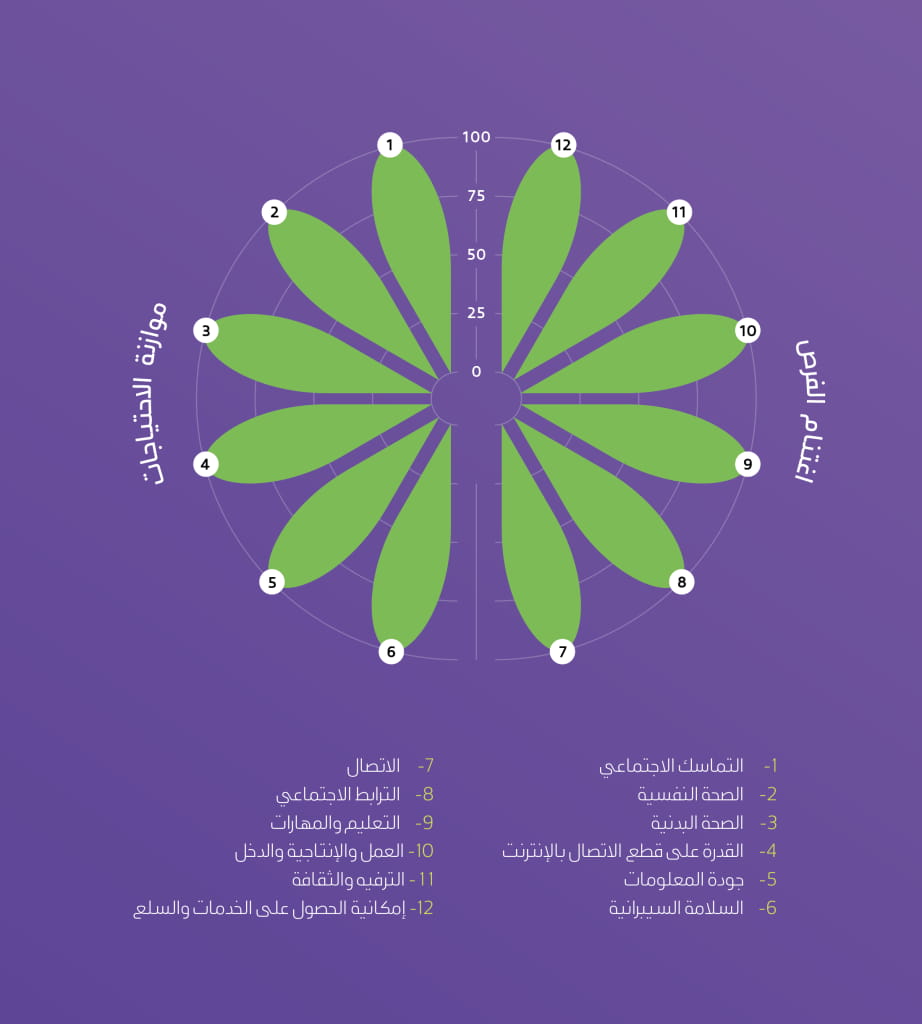

وتعبيرًا عن المفارقة التي نواجهها مع التغير الرقمي السريع، يتألف هذا المؤشر من شقين: “موازنة الاحتياجات” لقياس التأثير السلبي، و “اغتنام الفرص” لقياس التأثير الإيجابي (انظر الشكل رقم 1). في إطار “موازنة الاحتياجات”، نجد ست ركائز لقياس المخاطر المرتبطة بالتقنيات الرقمية، مثل الآثار السلبية المحتملة للتقنية الرقمية على الصحة النفسية والبدنية والترابط الاجتماعي، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل جودة المعلومات والسلامة الإلكترونية، إلى جانب ما بات يُعرف بـ “الحق في قطع الاتصال”. بينما يقيس شق “اغتنام الفرص” ست ركائز إضافية مرتبطة بالتأثير الإيجابي المحتمل للتقنية الرقمية في حياتنا، بما في ذلك التواصل، والترابط الاجتماعي فيما بيننا، والتعليم والمهارات التي يمكننا اكتسابها، والتحسينات الخاصة بالعمل والإنتاجية والدخل، والحصول على الترفيه والثقافة فضلًا عن الخدمات والسلع.

كيف يتفاوت الاتزان الرقمي عالميًا؟

رصد مؤشر الاتزان الرقمي العالمي في إصداره الأول 35 دولة على مستوى العالم. وباستخدام إطار عمل “موازنة الاحتياجات” في مقابل “اغتنام الفرص”، قاس المؤشر أداء كل دولة منها في كل من الركائز الاثنتي عشرة.

وتبرز كل من كندا وأستراليا وسنغافورة وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ضمن الدول الأعلى أداءً، فيما أظهرت الصين أداءً جيدًا نسبيًا من بين مصاف الدول ذات الدخل المتوسط. وتُظهر معظم الدول مستويات عالية على صعيد استخدام التقنية الرقمية للتواصل والترابط الاجتماعي. وعلى الجانب الآخر تكافح العديد من الدول الآثار السلبية للتقنية الرقمية في ثلاث ركائز، وهي: العمل والإنتاجية والدخل، والصحة البدنية، والقدرة على قطع الاتصال.

وهناك عدد قليل فقط من الدول مثل سنغافورة تحقق أداءً جيدًا على كلا الشقين. وبشكل عام، فإن الدول ذات الدخل المرتفع تحقق أداءً أفضل في ركائز اغتنام الفرص، ولكن لا يزال لديها مجال للنمو والتطور في الركائز المتعلقة بموازنة الاحتياجات. وتُظهر الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى أداءً مشابهًا. وأخيرًا، تظهر معظم الدول ذات الدخل المنخفض في الطرف الأدنى من المؤشر، باستثناء الهند وكينيا وفيتنام التي تحقق أداءً أفضل من نظيراتها.

أهمية الجانبين التنظيمي والتعليمي

أبرزت نتائج مؤشر الاتزان الرقمي العالمي أن السياسات الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية الرقمية تُعد أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة الأفراد المعرضين للإصابة بمشكلات نفسية مثل الشعور بالوحدة والقلق، والتي ترتبط غالبًا بالعمل أو الدراسة عن بُعد. وفي الوقت الحالي، لا يوجد سوى ثماني دول لديها أطر عمل شاملة للصحة النفسية الرقمية، وتتصدر القائمة كل من سنغافورة والمملكة المتحدة بأفضل أداء.

وتُبرز نتائج المؤشر أنماطًا صحية بشكل أكبر للاتزان الرقـمي في الدول الأكثر ثراءً مثل كندا وأستراليا، مؤكدةً الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وتدابير سياسية في الدول الأقل ثراءً. وبالمثل فإن السويد والمملكة المتحدة تُظهران مستوى أقل من السلوكيات المسببة للإدمان، وتمنحان الأولوية لعادات رقمية صحية بشكل أكبر دون إهمال النوم أو الوجبات المنتظمة. وبصفة عامة، يجب على الدول في جميع أنحاء العالم اتخاذ تدابير حازمة للتصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني.

وبينما تكافح دول مثل أستراليا المعلومات المضللة، يجب بذل المزيد من الجهود المتضافرة في هذا الصدد. وقد قامت نحو 17 دولة من بين الدول التي شملتها الدراسة بدمج موضوع الوعي بالمعلومات المضللة في مناهجها التعليمية. وتنتشر مبادرات التوعية بالأخبار الكاذبة بشكل أكبر في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى (60%)، في حين أن التعليم بشأن المعلومات المضللة في المناهج الدراسية هو الأكثر شيوعًا في الدول ذات الدخل المرتفع (81%).

من بين الدول الآسيوية، طبقت الصين والهند سياسات لمعالجة العادات الرقمية التي تنطوي على إدمان الألعاب، مع تسليط الضوء على مخاطر الإدمان وتشجيع ممارسة الألعاب المسؤولة، وتقديم الاستشارات والإرشادات للآباء والمعلمين على حد سواء. وتؤكد مثل هذه الممارسات أهمية التعليم في معالجة الضغوط النفسية والبدنية المرتبطة بالتقنية الرقمية والألعاب.

كما سجلت كل من نيجيريا والمملكة العربية السعودية وكولومبيا أعلى معدلات الاعتماد على التعليم الرقمي، حيث يستخدم 40% من المشاركين في الدراسة التقنية الرقمية لأغراض التعليم، ما يؤكد التوجه العالمي نحو التعليم الرقمي. وبرز “الحق في قطع الاتصال” كمبادرة سياسية رئيسة يجري تبنيها في ثلث الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط الأعلى، إلا أنه غائب في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وقد شهد العمل عن بُعد طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية. وكشف مؤشر الاتزان الرقمي عن أن الاقتصادات المتقدمة تحتل الصدارة في توفير فرص العمل عن بعد والمرونة في العمل، وأن 50% من الدول متوسطة الدخل لديها مخصصات لتأشيرات الرِحالة الرقمية (أو العمل المتنقل). كما كشف مؤشر الاتزان الرقمي العالمي عن انتشار السياحة الرقمية بشكل أكبر في إيطاليا وفرنسا.

تخصّص جامعة ملبورن الأسترالية صفحة لطلب المساعدة في التعافي من إدمـان الإنترنت، وتوفر أطباء ومتخصصين للمساعدة. وتُعرِّف الصفحة، الاستخدام المفرط للإنترنت بأنه قضاء وقت مفرط في أنشطة الإنترنت، مثل: الألعاب وغرف الدردشة على حساب التواصل الاجتماعي الحقيقي أو الدراسة. وتحدد أعراض الإدمان بزيادة الوقت بوصفها مؤشرًا أول، والشعور بالقلق أو الاكتئاب عند عدم الاتصال بالإنترنت، والفشل في التحكم بوقت الاستخدام. وتنصح بطلب المساعدة عند الشعور بهذه الأعراض.

كيف نصل إلى توازن رقمي أفضل؟

فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالسياسة العامة الرامية إلى التحسين، يُعد وجود قيود من أجل بيئة رقمية آمنة خالية من التنمر الإلكتروني أمرًا بالغ الأهمية، كما كشفت النتائج. ويمكن القيام بذلك من خلال تدابير وسياسات سلامة البيانات لمكافحة التنمر الإلكتروني، خاصة في الدول متوسطة الدخل.

وتعد أنظمة السلامة العمرية لحماية الأطفال والقُصّر أمرًا ضروريًا لتوفير مساحة رقمية آمنة. ومن الضروري أيضًا وضع تدابير لحماية سلامة الأفراد ورفاهيتهم من خلال أطر عمل شاملة للصحة النفسية الرقمية وإطلاق برامج توعية.

ويجب إتاحة القدرة على قطع الاتصال من خلال التدابير القانونية التي تضمن اتخاذ المنصات الرقمية الخاصة بالألعاب أو التواصل الاجتماعي الإجراءات المقررة للحد من مخاطر الإدمان السلوكي. كما يمكن تطبيق التشريعات التي تشترط أن تسمح منصات وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت للمستخدمين باختيار عدم إنشاء المحتوى القائم على الخوارزميات، الذي يثبُت أنه أكثر تسببًا في الإدمان. من المهم أيضًا اعتماد سياسات عمل مرنة، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط والدول ذات الدخل المنخفض، وضمان سن تشريعات خاصة بحق قطع الاتصال من أجل الارتقاء بالحدود الصحية للعمل والدراسة عن بُعد.

تعزيز العادات الرقمية الصحية، بما في ذلك بذل جهود حثيثة للاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات التي تواجهها التقنيات الرقمية، هو السبيل الأساس لتحقيق الاتزان الرقمي المجتمعي والحياة الصحية المتوازنة. ومن بين الفوائد الرئيسة لمؤشر الاتزان الرقمي العالمي وضع المعايير وتحديد الأولويات لهذا العمل. ويأمل هذا المؤشر مع تطوره وتوسعه وتحديثه في أن يكون صناع السياسات وأصحاب المصلحة قادرين على قياس مدى تقدمهم في هذا الجانب على جميع الأصعدة.

لمزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات حول برنامج سينك من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، يُرجى زيارة الصفحة التالية:

*حول الكاتب:

فهد البياهي: قائد أبحاث برنامج “سينك”، مركز “إثراء”

مارغريتا درزنيك: الشريك الإداري لمجموعة “هورايزن”

ترسيخ الاتزان في الصغر

د. عبدالهادي نايف السلمي

وفقًا لبيانات من مركز “بيو للأبحاث” الأمريكي، يمتلك ما يقرب من 1 من كل 5 أطفال دون سن 12 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، هاتفًا ذكيًّا خاصًّا به، وقد حصل أكثر من نصف هؤلاء على هواتفهم بين الأعمار 9 و11 سنة. على الرغم من أن هؤلاء الأطفال لا يشكلون الأغلبية، فإن هذا الواقع يمثل تغيرًا كبيرًا عمَّا كان عليه الأمر منذ عقد مضى.

لقد نشأ هذا الجيل نشأة مختلفة عمَّا قبله، متأثرًا بالفضاء السيبراني، الذي شكّل جزءًا من تكوينه العقلي منذ حداثة سنه. ولا يمكن إغفال أهمية التقنية الحديثة ووسائل الاتصال والإنترنت ودورها المهم في حياة البشر، ولا يمكن للمجتمع المعاصر أن يستغني عنها. فهناك الجوانب الإيجابية التي توفرها التقنية بأشكالها العديدة، ومن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في حال استخدامها بشكل سليم ومتوازن. وقد أظهرت دراسة بجامعة كورنيل الأمريكية، أجريت على ما يقرب من 9,000 طالب، أن مستوى الذكاء للجيل الحالي أعلى من الجيل السابق، ويربط الخبراء ذلك مباشرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فالزيادة في عدد المنتجات التكنولوجية في حياة الأطفال، ومن ثم زيادة المحفـزات، يُعدُّ بمنزلة تمارين تمكن الأطفال من حل المشكلات الأكثر تعقيدًا. كما أنها ساعدت على تنمية المهارات العقلية من خلال المحتويات التعليمية، مثل: الألعاب والتطبيقات التي تعمل على تحسين المهارات المعرفية وتحسين الذاكرة، وألعاب الانتباه للأطفال، وألعاب الرياضيات، والألعاب التفاعلية والتمارين الذهنية عبر الإنترنت، وبعض أدوات تطوير التفكير النقدي لدى الأطفال. مع ذلك، يبدو أن إفراط الأطفال والمراهقين في استخدام التكنولوجيا الرقمية يبدد تلك المزايا، ويمثّل تحديًا جادًا للأهل، الذين يجب تبصيرهم بالمخاطر قبل تبصير أطفالهم!

يتوهم بعض الآباء والأمهات أن هذه الأجهزة آمنة للطفل، وأنها تُلهيه وتمنعه من البكاء أو كثرة الحركة، فتبعده عن الخطر. وقد تفضل الأسرة بقاء اليافع والشاب بالمنزل والاستمرار باللعب على الإنترنت، على الخروج للشارع ومخالطة الأقران. لكن عندما يكبر بالسن، قد يعاني هذا الشاب اغترابًا عن الثقافة السائدة في مجتمعه، والجهل بالأعراف والتقاليد وعدم المشاركة الإيجابية مع المجتمع. وقد يُصبح بعد ذلك، من ذوي الهوية السائلة المائعة غير الصلبة، اللامُنتمية إلا لثقافة الاستهلاك التي تروجها تلك المنصات والألعاب.

المثير للقلق أن الاستخدام في منطقتنا تزايد بشكل مطّرد، حتى فاق المعدلات في الغرب. وقد أنجزت جامعة ويسترن سيدني دراسة عن معدلات انتشار الإنترنت على مدار العقد الماضي، وكانت أعلى بكثير من المعدلات العالمية. وجاءت المملكة العربية السعودية ضمن أعلى تلك المعدلات، حيث ارتفعت من حوالي 88% في عام 2019م، لتصل إلى معدل 96% بنهاية العام الماضي. كما يوجد في المملكة أكثر من 27 مليون مستهلك، وهي أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط. مع العلم أن معظم المستهلكين من فئة الشباب، 91% منهم يمتلكون هواتف ذكية خاصة، و94% يستخدمون الإنترنت بشكل مستقل. والجدير بالذكر، أن خمس دول عربية تقع في المراكز العشرة الأولى من حيث استخدام شبكات التواصل الاجتماعية؛ إذ تتمتع الإمارات والبحرين وقطر بأعلى مستويات استخدام في العالم، وفقًا للنتائج التي نشرتها منصة “داتا ريبورتال”.

وهناك تناسب طردي واضح بين ارتفاع مستوى معيشة العائلات، وازدياد استخدام الألعاب والأجهزة الإلكترونية. فالرفاهية التي تتمتع بها بعض المجتمعات ورخص قيمة الاتصال بالإنترنت، سهَّلت حيازة الأطفال والشباب للأجهزة الإلكترونية المختلفة، واستخدام تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، والوصول للكثير من الألعاب عبر الويب، والبقاء لساعات طويلة على مدار اليوم، ومن ثَمَّ، استخدام مفرط يُسبب لهم الإدمان؛ حتى يتحول الأمر إلى عادة يومية لا يستطيعون التخلّص منها بسهولة.

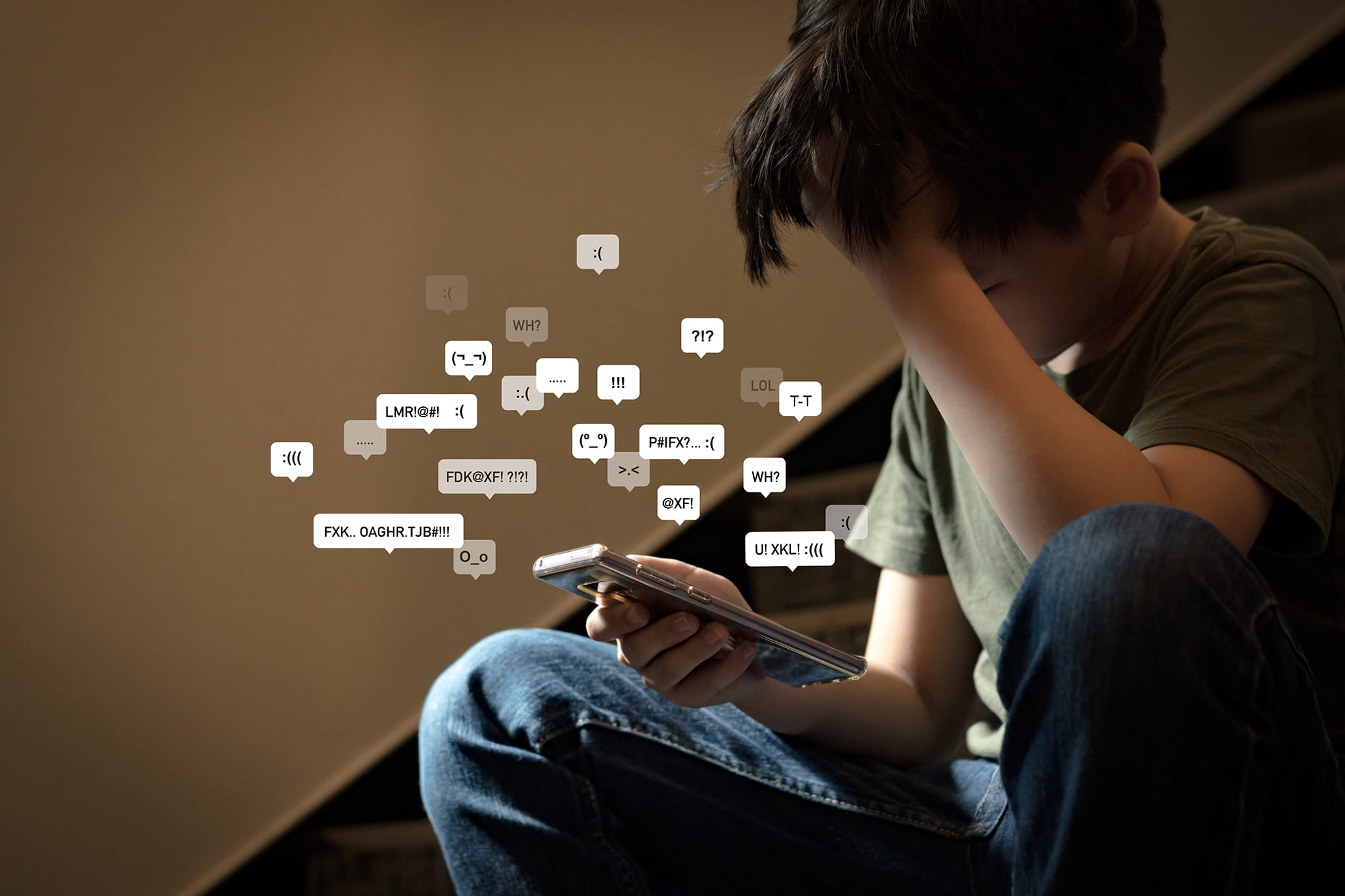

وهذه الفترة اليومية الطويلة في استخدام الألعاب والإنترنت، ستُسهل لهم التعرّف على كثير من الأشخاص، ومواجهة كثير من المواقف في العالم الافتراضي، الذي به جوانب سلبية كبيرة، قد تعرض الطفل أو الشاب للعنف السيبراني وللتنمّر الإلكتروني والتحرش الجنسي. فكثير من ألعاب الفيديو في السوق تحتوي على عنف مفرط وألفاظ نابية وعنصرية، وأشياء أخرى لا يمكن للأطفال تصورها بالطريقة الصحيحة. لذا، قد يفشل هؤلاء الأطفال في أخذ هذه المظاهر بحذر، وقد ينتهي بهم الحال إلى محاولة محاكاة نفس السلوك المنحرف، خاصة الصغار منهم، الذين لا تزال بنية أدمغتهم في مرحلة التطور والنمو، وهم في هذه المرحلة غير قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ.

تؤكد الإحصائيات أن أكثر الفئات العمرية عرضة للتنمّر الإلكتروني، هي فئة الأطفال والمراهقين، وتوضح أن التنمّر الإلكتروني له تأثير واضح وخطر على هذه الفئة؛ إذ يتعرض ما يقارب من 43% من الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت للتخويف بشكل متكرر، وهو ما قد يؤثر في مستواهم الدراسي، ويجعلهم يخافون الذهاب للمدرسة.

“أظهرت دراسة بجامعة كورنيل الأميركية أن مستوى الذكاء للجيل الحالي أعلى من الجيل السابق، ويربط الخبراء ذلك مباشرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة”

ولا يخفى التأثير السلبي للألعاب الإلكترونية على الحالة النفسية لدى الأطفال واليافعين، فهي تؤدي إلى العزلة والرهاب الاجتماعي والابتعاد عن الحياة الاجتماعية الطبيعية، وعدم التفاعل من خلال المحادثة المباشرة أو الاستمرار بها لمدة طويلة، والإصابة باضطراب التكيّف، وقد يتسبب ذلك في التوتر والقلق، أو يزيد من حدته، وهو ما يؤدي إلى الاكتئاب.

تذكر طبيبة الأمراض العصبية، لوبوف بلاغوداريفا، أن الاستخدام المتواصل لمواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي إلى إفراز هرمون الدوبامين بشكل مفرط، وهو ما يُسمَّى بإدمان الدوبامين، وهو الهرمون نفسه الذي يسبب الشعور بالمكافأة عند تناول المخدرات. وأشارت بلاغوداريفا إلى أن هذا النوع من الإدمان يؤدي إلى زيادة القلق واضطراب النوم وانخفاض الأداء. عندما يواصل الشخص قراءة ومشاهدة شريط هذا الموقع أو ذاك، يبحث مُخُّه عن مواد مثيرة وممتعة أو مفيدة، وكذلك كل ما يثير الانفعالات، وهذه المتعة قصيرة الأجل تترافق مع إفراز جرعات صغيرة من الدوبامين تخلق حالة شبيهة بحالة الإدمان.

ولا يقتصر ضرر إدمان الألعاب الإلكترونية والتواصل الاجتماعي على المشكلات النفسية، بل يجلب الكثير من المشكلات الصحية؛ فقد يؤدي الجلوس باستمرار في مكان واحد واستخدام ألعاب الفيديو المطولة، إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة وإضعاف العضلات والمفاصل وجعل اليدين والأصابع مخدرة بسبب الإجهاد المفرط، كما تشير دراسات متعددة إلى إمكانية ضعف البصر.

بالنسبة إلى الشق الاقتصادي للمسألة، هناك تأثير سيئ لهوس الشباب بالألعاب الإلكترونية على الوضع الاقتصادي للأسرة؛ إذ إن كثيرًا من الألعاب تُغري اللاعب بمميزات إضافية عند دفع رسوم مالية أو اشتراك شهري، كما أن بعض الألعاب المتقدمة غالية الثمن. لذا، ذكر موقع “PWC”، أن أرباح شركات ألعاب الفيديو قد بلغ 262 مليار دولار في عام 2023م، والمتوقع وصوله إلى 312 مليار دولار بحلول عام 2027م.

ومن جانب آخر، تؤثر متابعة المشاهير على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، تأثيرًا خطرًا في الفتيات والشباب وصغار السن المعرضين أكثر من غيرهم إلى الافتتان بحياة هؤلاء. لدى هذه الفئة هوس بمتابعة يوميات المشاهير ورحلاتهم الممتعة، وما يتناولون من أشهى الأطباق، وما يملكون من منازل فارهة وسيارات فخمة وأدوات نادرة، وما ترتديه عارضات الأزياء من آخر الصيحات، وما يُجرينه من عمليات التجميل؛ ذلك كله ينقل مفهوم “القدوة” من القيمة إلى الشهرة.

في دراسة سرية لشركة ميتا، عام 2019م، وجرى تسريبها ونشرها في صحيفة الغارديان في سبتمبر 2021م فإن تطبيقًا مثل “إنستغرام”، قد تسبّب في تدني احترام الذات لدى الفتيات، وأدى إلى أعراض من الاكتئاب لدى الأطفال، وزاد من الأفكار الانتحارية لدى المراهقين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتُعلّق الباحثة سوزان لين، قائلةً: “إن على الأهل تقرير ما إذا كانوا سيتخلّون عن مسؤولية التربية لمجموعة من التقنيين الأغنياء، الذين لا يُبدون اهتمامًا كبيرًا بالتداعيات الأخلاقية لمنتجاتهم”. وهذا سؤال جوهري. فينبغي للأسرة أن تمارس مسؤوليتها للحد من استخدام الأطفال والمراهقين لهذه التكنولوجيا.

لا بدَّ من اللقاء الأُسري اليومي، خصوصًا على الوجبات الرئيسة، وتقنين ساعات السماح باستخدام الألعاب الإلكترونية كحد أقصى أربع ساعات خلال نهاية الأسبوع، وأقل من ذلك خلال الأيام الأخرى، ومنع استخدام الهواتف الذكية أثناء ركوب السيارة أو تناول الطعام إلّا للضرورة. وأن يكون هناك، في الأقل، اجتماع أسبوعي حواري واحد لمحاولة التقرّب من الشاب أو الطفل، ومحاولة فهم اهتماماته ومناقشته، والتنويع بين القيام بالرحلات والزيارات العائلية وممارسة الأنشطة الرياضية الخارجية وحضور المناسبات.

ومن ناحية الحلول التقنية، فعلى الوالدين تعليم الأبناء كيفية الحفاظ على الخصوصية والبيانات وتأمينها، وحظر “الواي فاي” (WiFi) في البيت عند وقت الاختبارات المدرسية. وأيضًا استخدام أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة، وتفعيل البحث الآمن (Safe Search)، الذي يسمح للوالدين بتحديد المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه أثناء اتصالهم بالإنترنت.

في التعليم الرقمي

د. غسّان مراد

يرتكز التوازن الرقميّ على أمرَين أساسين متلازمَين، وفقًا لمعادلة “التعليم أساس التنمية”: التعليم بمعناه الإبستمولوجي كقوّة فاعلة للتغيير؛ أي كل ما يتعلق باكتساب المعرفة وفهمها (أي التغيير في النظرة إلى طبيعة المعرفة العلمية ومسلماتها وحدودها وأهدافها)، والتنمية التي يُفترض بها أن تستثمر المعرفة المكتسبة في المجالات كافة. فالتعليم يحسّن الصحة وسُبل العيش، ويُسهم في الاستقرار الاجتماعي، ويحفّز النموّ الاقتصادي على المدى الطويل، ويهدف إلى التنمية المستدامة التي اعتمدتها منظمة اليونسكو.

مرّت الرقمنة بمراحل عديدة: من الويب 1 (التشبيك السلبي) حيث التلقي باتّجاه واحد؛ إلى الويب 2 (التشبيك التفاعلي)، أي من الكلّ إلى الكلّ؛ وصولًا إلى الويب 3 (التشبيك الذكي)، الذي لا يقتصر على تفاعل الأشخاص فقط، بل على تفاعل البيانات. هذا التشبيك الذي يعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي، أدّى إلى تغيير جذريّ في إستراتيجيات التعليم، التي باتت المحرّك الأساس للمنظومة التنمويّة الثقافيّة، بوصفها طريقة شاملة في الحياة.

فما هي فوائد ومخاطر دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ ما زالت الآراء والتجارب غير ثابتة فيما يتعلّق بأهمية التقنيات في التعليم. ولكنّها موجودة، وعلينا التعامل معها على هذا الأساس. وإدخالها دون منهجيّة تتناسب معها غير ممكن، وحظرها غير ممكن أيضًا. كما نعلم أن العلوم التي تتعلّق بالفكر وبسلوكيّة الأفراد، كالعلوم التربويّة، تختلف عن العلوم البحتة؛ لأنها من الصعب أن تتّبع نظامًا حسابيًا ومعادلات وقوانين ثابتة تُطبّق على الجميع بشكلٍ موازٍ.

وما يُمكن أن تُتيحه تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مهارات، ما زال بحاجة إلى ملاحظة، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، ومن ثَمَّ يكون بمقدورنا تحديد بعض المفاهيم، التي على أساسها ستُبنى الأُسس النظريّة. وهذا يتعلّق بتخصيص تجارب التعليم، وملاحظة ما يوفّر الفرصة للاستجابة خصوصًا لاحتياجات الطلاب فرديًا وجماعيًا، ثم تحديد احتياجات المعلّمين، وبالتالي تحديد احتياجات المنظومة الإدارية.

وما يُمكن أن تُتيحه تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مهارات، ما زال بحاجة إلى ملاحظة، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، ومن ثَمَّ يكون بمقدورنا تحديد بعض المفاهيم، التي على أساسها ستُبنى الأُسس النظريّة. وهذا يتعلّق بتخصيص تجارب التعليم، وملاحظة ما يوفّر الفرصة للاستجابة خصوصًا لاحتياجات الطلاب فرديًا وجماعيًا، ثم تحديد احتياجات المعلّمين، وبالتالي تحديد احتياجات المنظومة الإدارية.

يوجد الكثير من التطبيقات التي تفيد في التعليم، شرط الالتزام بمنهجية تتبع معايير تتناسب مع ثورة الذكاء الاصطناعي. حاليًا نحن في مرحلة تتسابق فيها المؤسّسات كافّة؛ لإنتاج تطبيقات تستخدم برمجيّات الذكاء الاصطناعي في التعليم، نذكر منها: المناهج التعليميّة، وطرق التدريس، وأتمتة تصحيح الامتحانات، وإدارة الصفّ، والمساعدة في تحرير الرسائل الإلكترونيّة بحسب المُرسل إليه (Magieschool.ai)، وبناء خطط مرتبطة باحتياجات كلّ طالب في الصفّ، وتوليد أمثلة لنصوص ليعمل عليها الطلاب “مثلًا”: (Copilot)، وتوليد مخطط المقرّر بحسب الهدف التعليمي “مثلًا” (Sydologie ou eduaide.ai)، وضبط مستوى صعوبة التمارين تلقائيًا بناءً على أداء الطالب، وتوليد نصوص للطلّاب تتناسب مع عدّة مستويات، وتوليد أمثلة وأسئلة تتعلّق بالنصّ المولد (Diffit)، والمساعدة في تحرير الدرس وتوليد الصور (Canva ou Tome)، وإنشاء نصوص تشبه الكلمات المتقاطعة (Nolej)، وتصحيح النصوص، وتقييم أعمال الطلاب بعضهم لبعض (Grodscope)، وأيضًا تحسين الأسلوب والقواعد النحويّة والتلخيص الآلي للنصوص (Bing أو Chatgpt).

وفيما يتعلّق بالمِنصّات التعليميّة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، نذكر على سبيل المثال:

• التعلّم الذاتيّ (Altitude Learning): يركّز على المُتعلّم مع مساعدة المُعلم.

• Cognii: منصة ملائمة للتقييم، تكمن أهميّتها في التعلّم والإجابة عن أسئلة مفتوحة وتطبيقيّة تعتمد على حوسبة اللغة.

• Centry: تجمع بين علوم الأعصاب وتحليل البيانات؛ لإنشاء برنامج تدريسي محدّد لكل طالب، بحسب مستواه، ويسمح للمعلّم بمتابعة الطلاب.

ويُضاف إلى هذه التطبيقات برامج الترجمة الآليّة والتنقيب عن المعلومات والتلخيص الآلي وإنتاج الصور. في المحصلة، يجب أن نروِّض هذه التطبيقات بدلًا من أن تروّضنا. ولكن كيف نستفيد فعليًا من هذه التطبيقات؟

نموذج فكري يتناسب مع التغيير

إذًا، نحن بحاجة إلى “بارادايم” جديد في التعليم يتناسب مع التغيير الناجم عن إدخال التقنيّات الرقميّة إلى حياتنا. يُعدُّ هذا النموذج الفكري التربوي المُستحدث ثورة في التعليم، من المُفترض يشكّل تطويعًا للمفاهيم بما يتوافق مع التقنيّات، ويكون ركيزة للتعلّم في المستقبل. وينقلنا من التلقين إلى المشاركة، ومن العمل الفردي إلى العمل الجماعي، ومن التقييم المُغلق إلى التقييم المفتوح. وبناءً عليه، يجب التخلّي عن التلقين باتجاه واحد؛ لأنه يؤدي إلى استهلاك المعلومات وحفظها دون إعادة استخدامها، والتركيز على المعرفة وليس على المعلومات. وهكذا، نحاول الانتقال من التعليم العمودي إلى التعليم الأفقي؛ أي أن يشارك المتعلّم في بناء المادة التعليميّة. أيضًا يمكن بناء نظام امتحانات مفتوح، مع مصادر مفتوحة لأسئلة مفتوحة، على أن يجري التقييم على أساس معرفة كيفيّة اكتساب المتعلّم للمعرفة وتوظيفها وقدرته على إعادة إنتاج المعلومة.

كل ذلك، يتطلّب إعطاء الكفاءة اللازمة للمعلّم. كأن يمارس إدارة المعرفة داخل قاعة التدريس، ويُوجّه العمل الجماعي، وأن يكون مُلمًا بالتقنيّات. وأن يختار المتعلّم مساقاته التعليميّة بما يتوافق مع رؤيته، مع التوجيه التربوي؛ أي أن يكون منفتحًا. ولتأمين التوازن الرقمي، على الإدارة أيضًا التخلي عن البيروقراطية الورقيّة.

مخاطر الذكاء الاصطناعي في التعليم

في جانب المخاطر، هناك قلق من دور الذكاء الاصطناعي في تجريد تجربة التعلّم من إنسانيتها، فهذه البرامج هي التي تدير المحتوى وتحدّد مسار التعليم؛ لذلك لا يمكن أن تشعر وتستشعر الفروقات كما يحسّ المعلّم عند وجود شائبة معينة عند الطلاب.

وهناك خشية من تدني المعايير الأكاديميّة، فبعض السلوكيات المستجدّة، قد تطرح خوفًا من أن تصبح المهارات والكفاءات عند الطلّاب منخفضة ومحدودة ضمن معايير وقياسات كميّة، وهو ما قد يؤدي إلى إهمال التعدديّة واختلافات المواهب، والأسلوب والاهتمامات الفرديّة وضياع الإبداع والابتكار الناجم عن التربية. كما أن هذه البرمجيّات قد تؤدي إلى البحث الدائم عن الأجوبة الصحيحة، بدل الفهم العميق للمفاهيم. بالإضافة إلى مشكلات السرقة العلميّة القائمة على النسخ واللّصق؛ أي ضعف في عمليّة البحث والتفكير والتنقيب عن أجوبة فرديّة غير معياريّة. فلا يمكن أن يتطوّر الدماغ البشري من دون “هضم” المعرفة.

وبينما يسهّل الذكاء الاصطناعي عمليّة البحث وكتابة الأعمال الأكاديميّة، فإنه يمكن أن يحدّ من طرح الأسئلة والتحليل والنقد وتطوير الأفكار الذاتيّة. ولن يتمكّن البعض من الوصول إلى التقنيّات، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة رقمية ومعرفية.

وتهدد البرمجيّات بانتهاك خصوصية البيانات وأمنها، فهي تطلب معلومات شخصية تُستخدم من قِبَل من يريد ذلك. كما أن الفيديوهات والصور تُعطي معلومات عن بيئة المتعلّم وعاداته.

التعلّم البشري هو آلية معقّدة تنطوي على جوانب معرفية وذهنية واجتماعية وأحاسيس. لا يمكن أن يحلّ الذكاء الاصطناعي مكان التفاعل البشري في التعليم، فالأول يهتمّ بالمعرفة فقط، أمَّا كلّ ما يتعلّق بالحالة السلوكيّة والمشاعر والعلاقات الاجتماعية والتجارب العلميّة بين الطلّاب وتبادل الآراء والعمل في فِرق، فهو غير متاح من قبل الذكاء الاصطناعي، وهذا يحدّ من الإبداع والابتكار.

والسؤال الآن: هل هناك حدّ للتوازن الرقمي أو حدّ للإفراط في الاستخدام في مجال التعليم؟ حتى الآن، الأمر لا يزال غير واضح. وهناك حالة من التخبط المفاهيمي؛ لأن تطور التطبيقات سبق بناء المفاهيم. والتكنولوجيا موجودة، ونحن مجبرون على التعامل معها.

ويبقى أن التقنيّات تبنينا ونبنيها. المهمّ أن نعرف ماذا نفعل بها، وماذا تفعل بنا.

بناة العالم الرقمي

فريق القافلة

من المفارقات المدهشة أن بناة العالم الرقمي يقفون في الصف الأول من ضحايا الإفراط؛ لأن دوافع الإفراط لديهم مزدوجة: الولع والضرورة، وينطبق ذلك على المبرمجين والعاملين في صيانة وتشغيل الأنظمة الرقمية. معظمهم يتجهون إلى دراسة هذا المجال من باب الولع، ويحققون تميزهم فيه باستمرار ذلك الولع، وعادة ما يجدون أنفسهم أمام أسئلة الضرورة التي تجبرهم على الاستمرار ساعات طويلة من أجل اكتشاف خطأ في تصميم برنامج قيد التنفيذ، أو في إنقاذ منظومة رقمية تعطلّت فجأة.

يملك هؤلاء أعلى سلطة في الشق الخيالي (الافتراضي) من وجودنا اليوم، لكن حياتهم الاجتماعية تتقلّص وتتأطر بحدود شاشة الكمبيوتر الذي يستخدمونه. وهم يبنون هذه الحياة الافتراضية من أجل الجميع، وبسبب فوائدها التي لم يعد من الممكن الاستغناء عنها، يتعزّز حضور التكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات. ولم يعد الأمر مقتصرًا على المستخدمين الأوائل من موظفي البورصة والبنوك والمراقبين الجويين، بل امتد الاستخدام إلى مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية والعلمية، وهو ما يعني تزايد أعداد المُجبرين على الجمود أمام شاشات الكمبيوتر ساعات طويلة في العمل.

صارت المؤسسات في جميع الأنشطة والصناعات، أكثر اعتمادًا على هذه التكنولوجيا. فهذه التقنيات الجديدة تحقّق زيادة في الكفاءة والسرعة والمرونة والربحية، وتشير شركة ستاتيستا (Statista) إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف الاستثمار العالمي في التحول الرقمي تقريبًا من 1.85 تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، إلى 2.89 تريليون دولار أمريكي عام 2025م.

وبعيدًا عن المخاوف التقليدية من فقْد الكثير من العمال لوظائفهم في ظلّ التحول؛ لأن التقليص في الوظائف القائمة يقابله توسّع في توظيف العاملين الرقميين، لا توجد البنية القانونية الملائمة لقوانين عمل تتعلق بهذه الوظائف الجديدة، التي غالبًا ما يضطر أصحابها إلى العمل ساعات طويلة.

السؤال الأول المتعلق بإفراط المُجبرين يدور حول مدى ملاءمة قوانين العمل، التي وضعت في السابق لتأطير العلاقة ووضع الحدود بين المنشأة وصاحب العمل من جهة، والعامل من الجهة الأخرى. وكذلك مدى ملاءمة لوائح السلامة المهنية، وقوانين السلامة العامة. في الحقبة الصناعية، كان هناك تقيد بأماكن محددة للعمل، وساعات محددة يكون فيها العامل تحت تصرف المنشأة التي يتبعها، ويمكن حساب وقت العمل ووضع الحدود بين الطرفين. وكان لجنس العامل دور في هذه التشريعات.

في كثير من الأعمال الرقمية، لم يعد مكان العمل محددًا، وأصبح العامل متاحًا على مدار الساعة، ولم يعد جنس العامل بالتأثير السابق. وينطوي هذا التغيير في طبيعة العمل على مزايا، من بينها: عدم الاضطرار إلى الانتقال لمكان محدد للقيام بالوظيفة، وتحقيق مرونة في تقسيم الوقت، وإفساح مساحة أكبر للمرأة في الأعمال؛ لكنه يقلل فرص خلق بيئة العمل الجيدة والتعاون بين الزملاء، الذي يخلقه الوجود في مكان واحد. وفي الوقت نفسه، يحمل مخاطر العمل لساعات إضافية، وعدم وضوح الحدود بين وقت العمل والوقت الخاص. وهذا مثار جدل حول حق العامل الرقمي. في مقال على موقع “غاريغيس” الإسباني للدراسات (centro de estudios garrigues) كتب أستاذ قانون العمل والضمان الاجتماعي بجامعة قرطبة، فيدريكو دوران، مقالًا حول قضية ساعات العمل من جهة كيفية تحديدها وقياسها، مستعرضًا الجدل القائم حول حق قطع الاتصال الرقمي، وصعوبة إيجاد حلول تنظيمية لهذا الأمر، حيث لا تزال الأمور غامضة ومجردة.

وهناك الكثير من الأضرار الجسمانية، التي يمكن أن تحدث نتيجة الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة، ومن بينها: آلام العمود الفقري وتيبس المفاصل والصداع والتهابات العيون والسمنة وأمراض القلب. إلى جانب الأضرار النفسية والاجتماعية، ومنها: تشتت الانتباه وقلة التركيز والاكتئاب والميل إلى العزلة بسبب الإرهاق والافتقاد التدريجي لمهارات التعامل في المجتمع.

في الخطوط العامة لقواعد السلامة المهنية، تتقاسم جهة العمل والعامل المسؤوليات؛ لأن الطرفين يتقاسمان المخاطر كذلك. من جانب آخر، قدّمت بعض شركات التكنولوجيا تفسيرها لمبدأ توفير بيئة العمل الصحية الآمنة بخلق مساحات للترفيه والألعاب الرياضية. ويجب على العاملين أنفسهم مراعاة شروط السلامة من جانبهم، كضرورة مغادرة طاولة العمل بين فترة وأخرى، والاهتمام بالتواصل الاجتماعي الواقعي مع الآخرين.