الرعاية الفكرية

سبتمبر 10, 2025

20 دقيقة

قبل أن تتطوّر المؤسّسات العلمية والثقافية، وقبل أن يُصبح الفن والعلم في جانبٍ منه سلعة تعود على صاحبها بالنفع المادي، كانت رعاية الملوك والخلفاء والنبلاء للموهوبين ضرورة لا غنى عنها. فلولا تلك الرعاية لما كانت النهضة العربية الجبَّارة في الفكر والترجمة خلال العصرين الأموي والعباسي، ولما كانت النهضة الأوروبية بكل ما فيها من فنانين وأدباء ومفكرين غيّروا مسار تاريخ بلدانهم.

ويمكننا أن نلمس إلى اليوم استمرار الأشكال القديمة من الدعم والرعاية للمفكرين والمبدعين، إلى جانب رعاية مؤسسات الدولة، إضافةً إلى أشكال أخرى من الدعم تقدمها مؤسسات ثقافية مستقلة. وهناك أشكال أخرى من الرعاية متمثلة في الوكيل الفني أو الأدبي التي تقوم على أساس الربح للطرفين. في كل أشكال الرعاية هذه، هناك خيط رفيع بين تيسير عمل المفكِّر وتقييد حريّته، بين دعم المتميز ودعم محدود الموهبة الفاقد للدافع إلى تطوير نفسه.

القافلة تطرح هذه القضية على بساط البحث، ويسهم في تناول جوانبها المختلفة كلٌّ من: المفكر عبدالسلام بنعبدالعالي، والناقدَين معجب الزهراني، وعبدالله العقيبي.

1 - احتضانُ الفكر: تمكينٌ أم توجيه؟

عبدالسلام بنعبدالعالي

اتّخذت "الرعاية الفكرية"، بما هي علاقة بين السلطة السياسية أو الدينية، وبين الإبداع الفكري والفني، أشكالًا متنوّعة: من رعاية الملوك والخلفاء للفنانين والشعراء والفلاسفة، إلى ما نراه اليوم من احتضان المؤسسات، الدولية أو الخاصة، للمبدعين، وما قد يترتب على ذلك من توجيه ضمني أو صريح للفكر والإبداع. ذلك أن تاريخ الإبداع لم يكُن مستقلًّا تمامًا عن دوائر السلطات، بل لطالما نما في أحضانها، سواء داخل البلاطات أم تحت رعاية المؤسسات.

ولنا في حضارتنا الإسلامية أمثلة كثيرة على ذلك. ويكفي أن نذكر كيف "احتضن" الخلفاء العباسيون حركة الترجمة والفكر الفلسفي، وكيف كانت رعاية المأمون للمترجمين، والفلاسفة، وعلماء الفلك. وكذلك، كيف دعمت بعض العائلات الثرية في أوروبا (خصوصًا آل ميديتشي) فنَّاني عصر النهضة مثل رافاييل ودافنشي، وكيف رعت البلاطات والكنائس أعمال الفنانين وإبداعاتهم. وقبل أن نحاول الإجابة عن السؤال الأساس: هل يمكن الحديث عن فكرٍ حرٍّ حين يكون معتمدًا على الرعاية؟ أم أن "الاستقلالَ الفكري" وَهمٌ ما دام أنّ كلّ فكر يتطلب توفّر شروط مادية لا بدّ منها؟

قبل أن نعرض لهذا السؤال، لا بأس أن نستعرض بعض الأمثلة التاريخية، التي نلمس فيها هذه الصلة بين الرعاية والإبداع؛ لكي نرى ما إذا كانت "الرعاية" في العصور الماضية نوعًا من مدّ يد المساعدة للفكر، أم أنها كانت وسيلة لإخضاعه، أو لتوجيهه على الأقل؟ وما إذا كانت شرطًا لنهضة الإبداع، أم قيدًا على حريّته؟

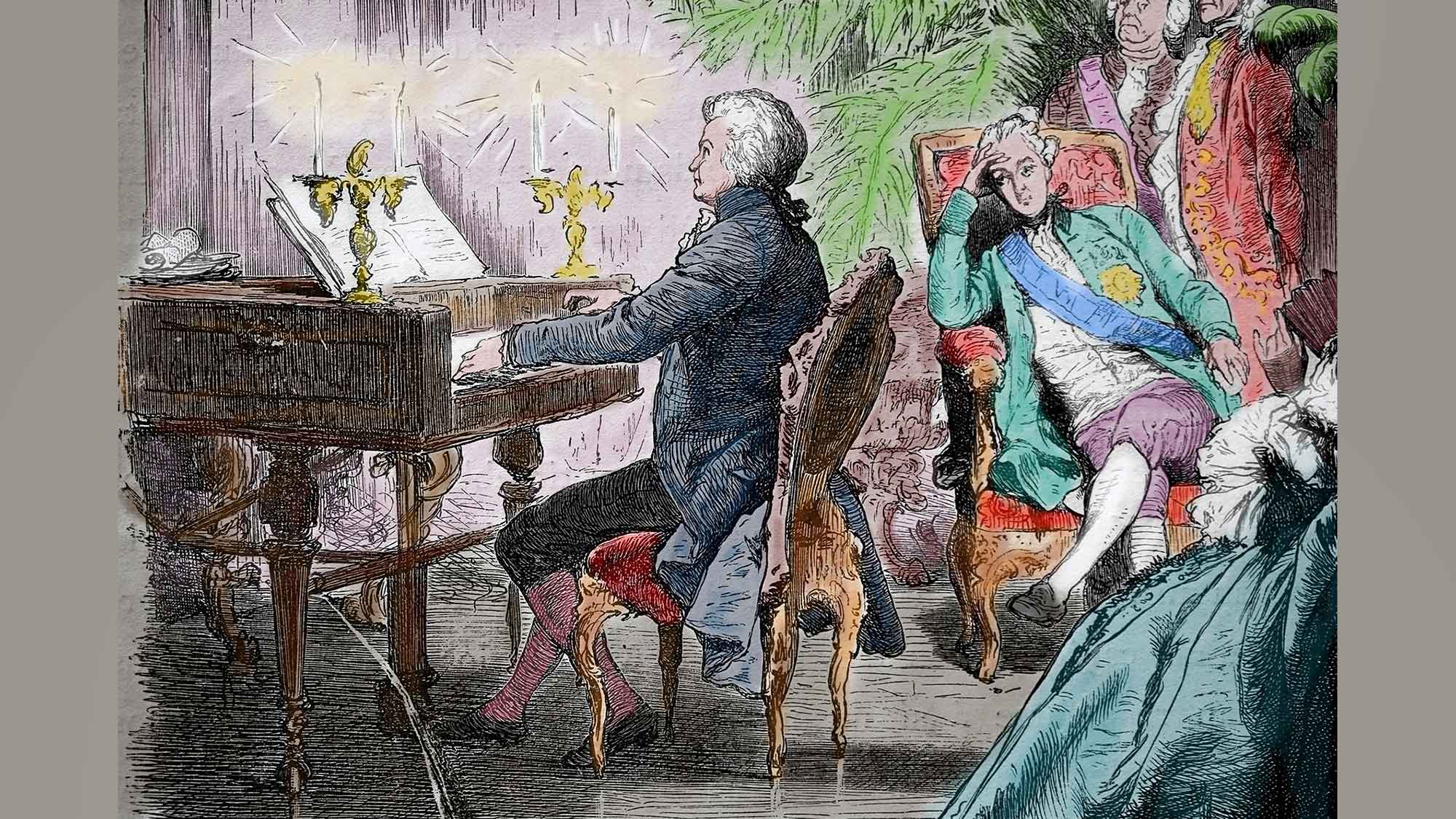

موزارت (1756م - 1791م) يعزف البيانو في حضور عائلة الإمبراطور جوزيف الثاني في فيينا، نقش للفنان أ. كلوس.

مأساة الفكر حين يفتقر إلى الحاضنة

تشكّل الموسيقى الأوروبية حالةً نموذجية لتجلّي الرعاية الفكرية والفنية، لا سيما في علاقتها بالبلاطات الملكية والنبيلة، وخصوصًا في العصر الباروكي والكلاسيكي. وسنركز هنا على حالة موزارت، بوصفها مثالًا حادًّا لتوتّر العلاقة بين المبدع ومن يرعاه.

كان موزارت ابنًا لفترة لا يمكن فيها للفنّ أن يترعرع إلّا في كنف سلطة. فمنذ طفولته، وجد نفسه محاطًا بحاشية البلاطات، يعزف في صالونات النبلاء، ويُخضِع موهبته لبرمجة اجتماعيّة تقضي بأن يكون في خدمة أمير، أو كاردينال، أو إمبراطور. اشتغل موزارت لبعض الوقت في بلاط سالزبورغ، خادمًا موسيقيًّا للأسقف الأمير هييرونيموس كولوريدو. لكن تلك الوظيفة لم تكُن تُشبع طموحه؛ إذ كان مقيَّدًا بنمط موسيقي رسمي، يخدم الطّقوس والمناسبات. وفي لحظة مفصلية، قرّر الاستقالة من خدمة البلاط، سعيًا وراء "الحرِّيّة الفنية". وكان هذا فعلًا جريئًا، بل فعلًا غير مسبوق. لكنه دفع ثمنه؛ إذ بعد ذلك، لم يعُد ينال ما يستحقّه من دعم رغم شهرته، فظلّ يعاني ماديًّا، عكس زميله سيباستيان باخ، الذي بقي طيلة حياته موظّفًا كنسيًّا ملتزمًا، في نوع من الطّمأنينة للرعاية، حتى وإن كانت أقلّ تحررًا.

لم يكُن موزارت ضدّ الرعاية من حيث المبدأ، لكنه كان يطلب اعترافًا بفردانيته، لا مجرّد استغلال موهبته. ولهذا، فإن موسيقاه، حتى حين كُتبت بطلب من البلاط (مثل أوبرا زواج فيغارو)، كثيرًا ما كانت تنطوي على نزعة تحرّرية. توفي موزارت في سنّ مبكرة (35 سنة)، وحيدًا مريضًا، ودُفن في قبر فقير، بلا جنازة تليق بعبقريّته، مجسِّدًا مأساة الفكر والفنّ حين يفتقر إلى "الحاضنة"، أو حين يرفض الانصياع لرعاية لا تحترم الحرية.

ذلك أن "الرعاية الفكرية" لا تكون دائمًا ضمانًا للاستمرار أو الحماية، بل قد تكون، على عكس المتوقَّع، سببًا في هشاشة المبدع، حين تُبنى العلاقة على التبعية، ومن ثَمَّ تتغيّر السياقات السياسية، فيغدو الإبداع، الذي كان بالأمس محطّ احتفاء، عبئًا أو تهمة.

في زمن الدولة الإسلامية بالأندلس، احتضن قصر الحمراء الشعراء والفلاسفة.

في التجربة الأندلسية.. لم تكُن كافية للحماية الدائمة

تُجسّد التجربة الأندلسية في الثقافة العربية هذه المفارقة بأشدّ صورها، خصوصًا من خلال المصيرين لشاعرين عظيمين، هما ابن زيدون والمعتمد بن عباد. والوقوف عند هذين النّموذجين من شأنه أن يفسح لنا زاوية أكثر تعقيدًا لتأمّل "الرعاية الفكرية"، لا من حيث هي احتضان خارجي فحسب، بل من حيث هي تحوّل المبدع نفسه إلى راعٍ أو مرعيٍّ في الوقت نفسه، مع ما يترتّب عن ذلك من محن وانكسارات.

كان ابن زيدون من ألمع شعراء الأندلس في القرن الخامس الهجري، وقد ترعرع في بيئة أرستقراطية بقرطبة أتاحت له النفاذ إلى دوائر السلطة، لا سيما من خلال صلته ببلاط بني جهور. فقد تولّى الوزارة لأبي الوليد صاحب قرطبة، وكان سفيرَه إلى أمراء الطوائف، لكن هذا اتّهمه بالميل إلى المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية، فحبسه. وفيما بعد، تمكّن من الهروب ليلحق ببلاط المعتضد الذي قرّبه إليه، فكان بمثابة الوزير، وأقام في إشبيلية حتى تُوفي ودُفن فيها.

كان ابن زيدون شاعر الأناقة السياسية والعاطفية، كما كان شاعرًا محبوبًا في مجالس الحكم، وعاش علاقة حبٍّ مشهورة مع ولَّادة بنت المستكفي، الأميرة الشاعرة؛ مما جعله في صلب دائرة الرعاية الأدبية والسياسية. لكن، حين تغيَّرت التّحالفات داخل البلاط، فقدَ ابن زيدون رعاية السّلطة، ودخل السّجن، وذاق مرارة الخذلان السياسي والعاطفي، ليس لكونه شاعرًا فحسب؛ بل لأنه كان قريبًا من سُلطة فقدَت شرعيّتها. وهناك كتب بعض أجمل قصائده، لا سيما في الحنين والشكوى، ومنها تلك الرسالة الشهيرة إلى ولَّادة، التي امتزج فيها الحنين إلى الحبيبة، بالحسرة على مجد ضائع، وفقدان "الحاضنة" التي كانت تضمن له مقامًا شعريًّا واجتماعيًّا. كأن خيانة الرعاية كانت لحظة انبثاق حقيقي للصّوت الذاتي، الخارج عن البلاط.

“

تكشف نظرتنا إلى تاريخ "الرعاية الفكرية" عن مفارقة عميقة: فالإبداع لا يزدهر إلا حين يجد من يحتضنه، لكنه أيضًا لا يبقى حرًّا إلّا حين يبقى على مسافة من الراعي.

تشكل حالة المعتمد بن عباد مثالًا فريدًا من نوعه في هذا المجال، باعتباره قد جمع في حياته بين الوضعين: وضع الراعي ووضع المرعي. احتضن الشعراء، وكان محاطًا بألمعهم، وفي الوقت نفسه كتب شعرًا رقيقًا وعميقًا، يعكس تذوّقه الجمالي وقدرته على التعبير العاطفي والسياسي. في فترة حكمه لإشبيلية، كانت مملكته من أهمّ مراكز الإبداع، استفاد الشعراء من سخائه وانفتاحه، فازدهر الشعر الغنائي والوجداني. لكن حين جاءت لحظة السقوط، بعد دخول المرابطين، نُفي إلى أغمات، حيث قضى سنواته الأخيرة في الفقر والسجن والنسيان، وحيث تحوَّل من راعٍ للشعر إلى مُنشدٍ منفرد في زنزانة. وهناك، كتب أروع قصائده، لا سيما تلك التي يتذكر فيها أيام السلطان، ويتأمّل في خيانة الزمن، وغدر "الرعاية" حين لا تكون متبادلة.

لم تنتهِ تجربة "الرعاية" في حالة المعتمد بمحنته الشخصية فحسب، بل باندثار الفضاء كله الذي كان يحتضن الشعر. فقصائده الأخيرة، المملوءة بالحسرة، تُخلِّد لحظة الانكسار لا بوصفها ذُلًّا، بل بوصفها قمّة إنسانية للكرامة المهدورة: فلم يكُن فقدانه للسلطة السياسية سوى وجه آخر لفقدان فضاء كان يحتضن الإبداع. منفاه لم يكُن جغرافيًّا فحسب، بل رمزيًّا أيضًا، منفى الإبداع وإبعاده من فضائه الطبيعي.

يوضّح لنا نموذجَا الشاعرين الأندلسيين كيف أن الرعاية، حتى وإن أزهرت شعرًا، لم تكُن كافية لحماية أصحابها من المصير التراجيدي. وعلى الرغم من ذلك، فإن لحظة انهيارها كانت بالنسبة إليهما، اللحظة التي يُولد فيها الشعر الحقّ، خالصًا من التنميق الرسمي، مشحونًا بالمعنى الوجودي.

وهكذا تكشف نظرتنا إلى تاريخ "الرعاية الفكرية"، شرقًا وغربًا، عن مفارقة عميقة: فالإبداع لا يزدهر إلا حين يجد من يحتضنه، لكنه أيضًا لا يبقى حرًّا إلّا حين يبقى على مسافة من الراعي.

علاقة مركّبة ومعقدة بين الفكر والرعاة

لقد ازدهرت الفلسفة في "بيت الحكمة"، والموسيقى في قصور فيينا، والشعر في بلاطات الأندلس، بفضل أشكال من الدعم والرعاية، غير أن هذا الاحتضان لم يكُن دائمًا بريئًا، بل كثيرًا ما حمل في طيّاته توقّعات سلطوية، أو شروطًا ضمنية، سرعان ما كانت تظهر عند أول اختلاف في الرؤية أو المصالح.

إن الرعاية ليست مذمومة في حدِّ ذاتها، فقد أنجبت أزهى عصور الفكر والفن، لكنّ معضلتها تبدأ حين تتحوّل من تمكين إلى احتضان وتطويع. ذلك أنها لا تكون دومًا بريئة، فغالبًا ما تحمل في طيّاتها انتظارًا ضمنيًّا: تمجيدًا، أو تبريرًا، أو حتى صمتًا عن المساءلة. ولكن، هل يمكن الاستغناء عنها؟ هل الاستقلال المطلق ممكن؟ نعلم اليوم أنّ المفكّر "المستقل" غالبًا ما يعتمد هو كذلك على الجامعات، والمنح، والجوائز، والنّشر الرسمي. وليست قليلة الأسماء العالمية التي، حتى وهي تشتغل ضدّ السلطات، تبقى جزءًا من آلياتها المعرفية والإبداعية (الجامعة، الإعلام). ومن ثمة يتّضح أنّ الرعاية الفكرية ليست مجرد تمويل أو دعم، بل هي علاقة مركّبة بين فكر وسلطة، بين إبداع وتوقّعات، بين ذات تريد أن تقول شيئًا، ومؤسسة قد يهمّها فقط كيف يُقال، أو لمن يُقال.

ابن زيدون، شاعر الأناقة السياسية والعاطفية، عاش محبوبًا في مجالس الحكم.

2 - دوائر دعم الموهبة.. المزايا والمنزلقات

د. عبدالله العقيبي

في عُمر كل فنان أو مبدع لحظة أولى مهمة؛ إنها اللحظة التي تلقى فيها نظرة تقدير وإعجاب، أو كلمة تشجيع، أو تلقى صمتًا مشوبًا بالدهشة. قد تكون تلك اللحظة صادرة عن فراسة معلم، أو محبة صديق مقرّب، أو فرد من أفراد العائلة. هذا التشجيع من الدائرة القريبة من المبدع المبتدئ هو أول أشكال الدعم للمبدع والاعتراف بوجوده المُختلف، وبأن ما ينتجه يستحق أن يُنتبه إليه.

بعد تلك الشرارة الأولى التي تعطي المبدع شعورًا بالشَرعية (شرعية التجربة، وشرعية الاستمرار فيها) تتوسّع دائرة هذا الاعتراف. ومع الزمن تتدخَّل المؤسسات الحكومية والخاصة بالرعاية، لتكريس الاعتراف الأول، وتمنح المبدع أُفقًا عمليًّا ودافعًا للاستمرار. ويتّسع المجال لنيل جائزة، أو عقد اتفاقية نشر، أو رعاية معرض فني، وغير ذلك... لكنّ هذه الرعاية قد تتحوّل في بعض الأحيان إلى أدواتٍ لفرز الأصوات وتوجيهها؛ ممّا يفتح نقاشًا حيويًّا حول حدود الرعاية وأثرها، ومن ثَمَّ خطورتها على حرية التعبير.

“

كثيرًا ما نسمع مصطلح "القوة الناعمة" الذي صار من خلاله للثقافة ملف إداري، توضع له خطط وبرامج.

ضرورة الرعاية على مستوى الحكومات

مع التطوّر الكبير الذي لحق بالدولة الحديثة، أصبح من الطبيعي أن تتولى الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارات الثقافة، دورًا حكوميًّا من ناحية رعاية الفنون والآداب، ليس من باب العناية فقط، بل بوصفها جزءًا من السياسات العامة التي تهتم بإدارة النخبة المفكرة وتوجيه الذائقة العامة، وهذا مفهوم ومُعترف به ومُعلن أيضًا.

فكثيرًا ما نسمع بمصطلح "القوة الناعمة"، الذي من خلاله صار للثقافة والإبداع والفنون ملف إداري، توضع له خطط وبرامج، وتُرصد له ميزانيات ضخمة، بعضها موجَّه للجمهور، وبعضها الآخر مُخصَّص لفئات بعينها، مثل الشباب أو الفنانين الجدد أو الأدباء الناشئين. ولدى الدول الحديثة، يُعدُّ هذا الدعم نوعًا من أنواع الاستثمار. وعلى إثره ظهرت رؤى اقتصادية تتحدث عن الهندسة الثقافية، وتنادي بالاستثمار في اقتصاديات المعرفة.

تقدم وزارات الثقافة أشكالًا متنوّعة من الرعاية، منها الجوائز الأدبية والفنية، ودعم النشر والطباعة، ومِنَح السفر للمشاركة في الفعاليات الدولية، وإنشاء المراكز والمدن الثقافية، ودعم الفرق المسرحية، والإنتاج السينمائي.

وقد برزت في السنوات الأخيرة مبادرات محلية وعربية واعدة، مثل مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة السعودية، التي أطلقت برامج احتضان الكتاب والمترجمين، مثل: مبادرة "معتزلات الكتابة"، ومبادرة "ترجم"، ومبادرة "الشريك الأدبي". وكذلك مبادرات المجلس الأعلى للثقافة في مصر، الذي يدير عددًا من المسابقات والملتقيات في شتى مجالات الثقافة.

لكن هذا الدور، على أهميته، لا يخلو من تحديات؛ إذ قد تتحول الرعاية أحيانًا إلى بيروقراطية مُثقَلة بالإجراءات واللوائح، أو إلى التصنيف النخبوي الذي لا يفسح المجال للأصوات الشابة والجديدة. كما أن بعض البرامج قد تقع في فخ التكرار، أو تعيد تكريس أسماء بعينها، ما يضعف قيمة التنويع في دعم المشهد الثقافي والفني.

من الطبيعي أن تتولى الجهات الرسمية رعاية الفنون والآداب. معرض ”رحلة الكتابة والخط: دروب الروح“، هيئة المتاحف.

رعاية الشركات الكبرى للمبدعين.. أرامكو السعودية مثالًا

من جهة أخرى، يأتي دور الشركات الكبرى في دعم المبدعين بمختلف مشاربهم، من فنانين تشكيليين، وكُتَّاب، ومغنّين شباب، وصانعي أفلام، وأهمية هذا النوع من الدعم أنه بعيدٌ تمامًا عن التَربُّح الخاص من وراء المبدع، كما أنه صادر عن نيَّات حسنة، مرتبطة بأهداف لها علاقة واضحة ومباشرة بالدعم المجتمعي، ورعاية الموهوبين، والحفاظ على الهوية الوطنية. ومثالٌ على ذلك، هدية شركة أرامكو السعودية للثقافة والإبداع "مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي – إثراء" الذي، ومنذ افتتاحه في الأول من ديسمبر 2016م، شكَّل ما يشبه المنارة للمبدعين السعوديين والعرب بكل أطيافهم، صغارًا وكبارًا، من هم في أول طريق الإبداع، ومن هم مُستحِقون للتكريم في منتهى مسيرتهم الإبداعية. وتتنوَّع أشكال الرعاية التي يقدمها المركز ما بين طباعة الإبداع، وإقامة المعارض الفنية، وحفلات الغناء، والدعم المعرفي من خلال البرامج الأكاديمية ومختبرات التفكير. ولعل كل من يقترب من هذا الصرح الشامخ أو يزوره من المبدعين أو الجمهور سيستحضر مفهوم الدعم والرعاية في أبهى حلة ممكنة.

دور المؤسسات الثقافية الربحية.. قطاع النشر مثالًا

إلى جانب ما تَقدم، هناك المؤسسات الثقافية الربحية الخاصة، التي تتعامل مع الإبداع بوصفه مُنتَجًا تعمل في تسويقه. ولذا، فإن مصلحتها مشتركة مع مصلحة المفكر والمبدع الأدبي والفني. فالكتاب مُنتَج يُطبع ويوزّع ومن ثَم يُباع في الأسواق. وأصبحت دور النشر واحدة من أكثر مؤسسات الرعاية الفكرية تأثيرًا. لكن هذه الرعاية تطوَّرت ونمت، خصوصًا في العالم الغربي، لتصبح أشبه بمُتَبَنٍّ طويل الأمد، يشمل اكتشاف الكاتب، وتحرير صوته الإبداعي، وصقل نصه الفـني، ثم الدفع به إلى عموم الجمهور بوصفه صوتًا مختلفًا يستحق الحضور والمتابعة.

في بعض النماذج الغربية، مثل داري "غاليمار" الفرنسية و"فابر إند فابر" البريطانية وغيرهما، نلاحظ أن الناشر يحضر في المشهد الأدبي شريكًا أدبيًّا، وليس مجرد موزّع كتب. فعلاقته بالكاتب لا تقوم على توزيع كتبه فحسب، بل على بناء مسيرته الإبداعية.

فالناشر يختار الكاتب ويستثمر فيه، ويدافع عن مشروعه الفني، ويروِّج له عبر سلسلة من الإصدارات والمشاريع الأدبية التي تصنع في مجملها هوية الكاتب. وهذا النوع من الرعاية يظهر جليًّا في تبني فكرة العقود الحَصْرية، وتخصيص المحررين أصحاب الخبرة العريضة، ومتابعة الإنتاج وعمل المراجعات على مدى سنوات وسنوات.

“

يمكن أن تتحوَّل الرعاية أحيانًا إلى بيروقراطية مُثقلة بالإجراءات، أو إلى التصنيف النخبوي الذي لا يفسح المجال للأصوات الجديدة.

أمّا في العالم العربي، فإن العلاقة بين الناشر والكاتب لم تصل إلى الدرجة نفسها من الاحترافية، فالعقود ما زال يغلب عليها الطابع الموسمي أو التجاري البحت؛ تجعل الكاتب في معظم الأحيان يضطر إلى تحمّل جزءٍ من التكلفة أو حتى متابعة الطباعة بنفسه. ومع ذلك، ظهرت بعض الدُّور ذات الطابع المهني، في الخليج ومصر، وكذلك هناك بعض الدور اللبنانية التي تبنَّت أصواتًا إبداعية جديدة، وقدَّمتها في سياقات نقدية ضمن خطط مدروسة، لكنها سرعان ما تضمحلُّ أو تختفي، سواء أكان ذلك بسبب وضع سوق النشر، أم عدم العناية بعنصر الاستدامة.

تظلُّ رعاية دور النشر للكاتب، في أحسن أحوالها، تكريمًا لصوته الفردي، وتحفيزًا له على الاستمرار، خاصة حين تتعامل مع النص على أنه مشروعٌ طويل الأمد، لا مجرد منتج للبيع. لكنها في أسوأ حالاتها، تتحوّل إلى علاقة استغلالية تُفرِّغ النص من جرأته، وتفرض على الكاتب أن يكتب ما يُباع، لا ما يَودُّ الكاتب قوله، فيتحوَّل الداعم إلى عائق، وتتحول الرعاية إلى استغلال صريح.

ولعلَّ العلاقةَ بين المؤسسة الخاصة والمبدع، سواء أكان فنانًا تشكيليًّا أم كاتبًا، علاقةٌ غائمة، تمتدّ فيها يد الرعاية، لا من أجل الرعاية في حد ذاتها، بل من أجل الكسب المادي في معظم الأحيان. لكننا لو نحّينا وجود هذه المؤسسات الربحية جانبًا، ستختلّ العمليّة تمامًا. من هنا، فالعلاقة معقَّدة إلى حدٍّ كبير، وفيها صراع حقيقي، بين المبدع والمؤسسة الربحية من جهة، وبين المؤسسة الربحية والسوق من جهة أخرى. إنها علاقة متأرجحة بين دعم المبدع، وبين استغلاله بوصفه مُنتِجًا لسلعةٍ يمكن بيعها.

وللأفراد والمجموعات المستقلة دورهم

في السنوات الأخيرة، ظهرت مبادرات ثقافية صغيرة يقودها أفراد، أو مجموعات مستقلة لا تملك دعمًا ماليًّا ضخمًا، لكنها تمتلك شغفًا حقيقيًّا ووعيًا بأهمية تقديم محتوى أدبي أو فنيّ مختلف. هذه المبادرات لا تتبنّى مفهوم الرعاية المؤسسية، لكنها غالبًا ما تؤدّي دورًا محوريًّا في الكشف عن المواهب والزجّ بها في قلب المشهد الأدبي والفني.

نجد هذه المبادرات في أشكال عديدة: نوادي قراءة، وبودكاستات أدبية، ومنصّات رقمية لنشر القصص والمقالات، وصفحات على إنستغرام لعرض أعمالٍ فنية، ومجتمعات أندية للقراءة، وملتقيات صغيرة في المقاهي، أو ورش كتابة إبداعية يقودها أفراد.

نذكر من الأمثلة اللافتة في هذا المجال "أثر جاليري" في السعودية، التي تقدم محتوًى بصريًّا وأدبيًّا عن الفن والفكر. ومبادرة "مكتبة وهبان" على فيسبوك، التي تقدم لقاءات واجتماعات افتراضية لدعم المشهد الأدبي في مصر. وكذلك بعض المنصات الصوتية على يوتيوب، التي تبثُّ نصوصًا أدبية عربيةً ومترجَمةً بأصواتِ بعض المذيعين المميّزين، وأصبحت مع الوقت منصات مستقلة لتحفيز التفاعل الثقافي. وفي كل هذه الأشكال المستقلة، هناك منزلقُ ألّا تكون مستقلةً بالفعل. ففي مجال الكتابة الأدبية بالذات، برزت ظواهر مثل صفحات المعجبين ومجموعات القراءة على فيسبوك، التي قد تحتفي بكتب بسيطة تلائم ذائقة أعضائها أو يحرّكها الكاتب نفسه، كما يفعل كثير من المغنين.

وعلى بساطة هذه المبادرات، فإنها تتميز بالمرونة والسرعة والقدرة على التفاعل المباشر مع الجمهور. لكنها تعاني في المقابل من محدودية التمويل، ومشكلة الاستدامة، وغياب الإطار التنظيمي الذي يضمن استمراريّتها.

تتنوع رعاية الفنانين التشكيليين بين منح التفرغ، وإقامة المعارض الفنية. (الصورة من معرض الرياض آرت الذي احتضن 40 عملًا لفنانين عرب عن الصين).

3 - من المِنَح والفزعات إلى الرعاية المقنّنة

د. معجب الزهراني

يلاحظ بيير بورديو أن "المنتج الثقافي أصبح يعامَل اليوم بوصفه سلعة وأداة لهوٍ وتسلية، فيما بات أصحابُ المال والنفوذ هم رعاة الثقافة وأسيادها، وراسمو القواعد الجديدة للاجتماع البشري وقوانينه". ملاحظة عالم الاجتماع الأشهر في فرنسا المعاصرة تحاول وصف ظاهرة جديدة وغير سائدة بعدُ في العالم الغربي الليبرالي، الذي اعتمد حريّة تبادل الرساميل المادية والرمزية بين الناس منذ فترة طويلة كما نعلم.

ونظرًا لهيمنة هذا التوجّه الفكري - السياسي - الاقتصادي العام على عالم اليوم "الغرب" بصيَغٍ ودرجات متفاوتة، فالمؤكد أن دلالات المقولة "النقدية التحذيرية" تنطبق أيضًا على بلدان وشعوب أخرى في مختلف القارات. فما لم تفرضه سياسات القوة، الخشنة أو الناعمة، فرضته التقنيات التي تُعمِّم التواصل وتوحِّد البرامج وتحدِّد الرغبات والسلوكيات، حتى تكاد تُسيِّد نفسَها على الكائن البشري وتستعبده.

“

من أنجع الأنظمة المساندة وأكثرها شيوعًا، الجوائز المعتبرة للمنجزات المتميزة، والدورات التدريبية للفئات الشبابية.

أمرٌ آخر يتعيَّن الالتفات إليه؛ لأنه يوقفنا على ضربٍ من المفارقة لدينا ولدى أمثالنا. فالمجتمعات المدنية في ذلك العالم الديمقراطي عريقة، قوية، مؤثرة، وهي تعزز الوحدة الاجتماعية، واللُّحمة الوطنية بقدر ما تقاوم النفوذ المتزايد لرجال المال والسياسة، مسنودةً بقوانين وتشريعات تكفلها أنظمة الدولة القومية نفسها. وجزءٌ أساسٌ من هذه البُنى يتصل بالفنون الجميلة، كالمتاحف، والمسارح، والمعاهد الموسيقية، ودور الأوبرا، وصالات العرض، التي تشيِّدها الحكومات المتعاقبة، ومعها نقابات الفنّانين واتحاداتهم وجمعياتهم المتنوعة القوية، التي تخص المبدعين وتتكفَّل بدعمهم وصون حقوقهم الفردية وحرياتهم الشخصية؛ كي لا تتغوَّل عليها تلك السلطات. وإلى ذلك يُضاف عاملٌ ثالث، لا يقلُّ أهمية وفاعلية، يتمثَّل في ثقافة التبرع والرعاية التي أصبحت جزءًا من الأخلاقيات المُعتبَرة لدى الطبقات الأرستقراطية والبرجوازية، وترجمانًا لـ"الذوق الرفيع" الذي يميّزها. ولا شك في أن هذا السلوك الثقافي – الاجتماعي العام يسهم هو أيضًا، بقوة وانتظام، في مساندة المبدعين المتميزين، منذ بدايات مغامراتهم حتى اقتناء أعمالهم، سواءً بهدف استعمالها لأغراض خاصة، أم بنيّة استثمارها وتدويرها ضمن السيرورة الاقتصادية المحلية والعالمية. والمحصِّلة أننا أمام سلسلة من الشروط والوضعيات الرسمية والأهلية والثقافية التي تساند المبدعين وتحتفي بمنتجاتهم، فتُسهِم في تكريس الثقافة الجمالية في الحياة العامة بقدر ما تضمن التطور المستمر لمختلف أشكال الفنون. هنا تحديدًا نصل إلى لبِّ الإشكالية التي تُطرَح علينا جميعًا ونحن نناقش هذه القضية الجديدة على مجتمعاتنا.

الحفلات الموسيقية نشاط موجه للجمهور، وفي الوقت نفسه دعم للفنانين من مطربين وملحنين وعازفين. الصورة من فعاليات هيئة الموسيقى في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

في بُنى المجتمعات الحديثة.. المبدع بين ما يحلم به وما يستحقه

يفيدنا منطق التاريخ بأننا ننتمي إلى بلدان لا تزال بناها الحديثة كلها في طور التشكُّل، ومنها البُنى المكوِّنة لهذا "المجتمع المدني الحديث"، التي لا تزال من الطراوة والهشاشة حدَّ أن غيابها يُلفت النظر أكثر من حضورها. والمبدع الذي ينشد الرعاية حقًّا مقنَّنًا مستدامًا هو في واقع الأمر كائنٌ أعزل، يحلم بما يحتاجه ويفتقده، لا يحلم بما يستحقه. ولو شطح به الخيال وتجاوز الحلم إلى المطالبة، فلن يجد مستندًا نظاميًّا لفعله ولا جماعة مهنية تسانده، بل إن رهانه خاسر سلفًا؛ لأنه سيورِّطه في علاقات تناقض وصراع مع الطرف الذي يحتاج إليه، أي من يمتلك سلطات المال والقرار التي ينبّه بورديو إلى تعاظم دورها في الحقل الثقافي كلّه! المفارقة إذن عميقة، والإشكالية مُنغلقة، ولا مخرج إلّا بإعادة صياغة القضية وطرحها من منظور مختلف.

ثلاثة مقترحات تستحق الحوار بشأنها

اعتمادًا على معطيات الواقع وشروط المرحلة، يلزم البدء بالتحوّل الجذري الذي يعيشه مجتمعنا منذ سنوات قليلة، ونعني رؤية المملكة 2030، التي غيّرت المسار العام للدولة والمجتمع، والمؤكَّد أنها وضعت الفنون الجميلة التقليدية والحديثة في مركز اهتماماتها. وبما أننا في مرحلة التأسيس لبنى وخطابات وممارسات جديدة، نقدِّم ثلاثة مقترحات تفتح الأفق أمام حوار أوسع وأعمق، هو وحده ما سيبلور الرؤى والتصورات النهائية للقضية في المستقبل.

المقترح الأول: استثمار الاهتمام الرسمي الواضح بالفنون الجميلة كلها لدفع المؤسّسات الحكومية المختصة، وأولها وزارة الثقافة، إلى سن مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تضمن للمبدع حقوقًا محدّدة في الدعم المنتظم، سواءً أكان المبدع في بدايات مغامرته الخلّاقة أم ممن أثبت حضوره وخبراته المتراكمة. ومرجعية الاقتراح أن ما نجده الآن في موقع الوزارة حول الموضوع هو مجموعة من القوانين والأنظمة "الحمائية" تخص المُخترَعات العلمية والفكرية والجمالية المُنجَزة سَلَفًا. ومع ما لها من أهمية في هذا الإطار، فإن ما ينقصها هو الأهم، أي القوانين التي تغري أو تلزم المؤسسات الرسمية والأهلية بدعم المبدع قبل المُنجَز وبعده.

لن يخترع أحدٌ العجلة من جديد؛ لأن الدول المتقدمة غربًا وشرقًا قطعت شوطًا بعيدًا في هذا المضمار، واستعارة بعض من تجاربها وخبراتها لا يكلِّف سوى إرادة التفكير والفعل. وفي ظنّنا أن من أنجع الأنظمة المساندة وأكثرها شيوعًا الجوائز الموسمية المعتبرة للأسماء والمنجزات المتميزة، والدورات التدريبية المقنَّنة للفئات الشبابية الواعدة لتنمية طاقاتها وصقل تجاربها، وفترات التفرّغ القصيرة أو المتوسطة لمن أثبت أهليته في هذا المجال الإبداعي أو ذاك، وصولًا إلى نظام التقاعد المبكِّر للأسماء البارزة بهدف تفرّغها كليًّا للإبداع وإثراء الحقل.

“

المبدع الذي ينشد الرعاية حقًّا مقنّنًا مستدامًا هو في واقع الأمر كائن أعزل يحلم بما يحتاج إليه ويفتقده، لا يحلم بما يستحقه.

المقترح الثاني: وهو مبنيٌّ على الأول ومُتمِّم له، ويتمثّل في ضرورة إشراك القطاع الخاص في رهانات الثقافة الجمالية، وذلك بتخصيص نسبة، ولو بسيطة، من الضرائب المُستحَقَّة للدولة لدعم المبادرات والمشاريع الفنية، كما هو حاصل في البلدان المتقدمة، إذ تشارك البنوك والشركات بقوة وانتظام في التبرع للأنشطة الفنية الصغرى والكبرى مقابل حقها القانوني في الإشهار لا غير، (ولكم فوجئنا خلال عملنا في معهد العالم العربي بأن مجمل الأنشطة الفنية تُنجز بفضل شراكات فعّالة مع مؤسسات كبرى مثل "توتال" و"لاغاردير" و"كرستيان ديور" و"شانيل" وغيرها).

المقترح الثالث، وهو الأهم في نظرنا: استثمار التوجّه الرسمي إلى الجمعيات الأهلية غير الربحية من أجل التوسّع في إنشاء بنًى وحاضناتٍ تخصُّ الفاعلين الرئيسين في المجال الفني. وهذا هو الأهم؛ لأن تكاثر هذه البنى المدنية المهنية، الخاضعة لأنظمة الحوكمة، يحقّق عدة أهداف تنسجم مع الرؤية الطموحة، وتشارك في تحقيقها رهانًا حضاريًّا للجميع. فهي الحاضنة التي تمثل المبدعين وتكفل رعاية مشاريعهم الإبداعية ودعمها، بقدر ما تعزّز التفاعل ما بينهم وتصون حقوقهم. ثم إنها الأكثر دراية بالحقل الإبداعي، والأقدر على تطوير منتجَاته وترويجها بوصفها مصادر دهشة ومتعة واستثمار، تضمن النفع للمبدع والجمعية والمجتمع.

ولا بديل عن الوعي بأن زمن المِنَح والهِبَات والفزعات التي تنهض على علاقات شخصية عابرة، قد ولّى ولم يعُد يليق بأحد.

طبيعة صامتة، آلات موسيقية وكتب. لوحة للإيطالي أدريانو غاجوني.

-----

الراعي الكريم

رعاية السلطتين الزمنية والدينية للفكر والفن تمتد لآلاف السنين شرقًا وغربًا، وتتخذ أشكالًا متنوّعة طبقًا لخصوصيات كل بلد ومرجعياته الفكرية والدينية. في الحضارة الفرعونية، كانت رعاية الفرعون أشبه بالتوظيف منه إلى المساندة والدعم، ولم تكُن حضارة الرافدين ببعيدة عن الرعاية الرسمية للمبدعين، وفي الصين نظرت أسرة هان إلى الفنون والآداب باعتبارها جزءًا من هيبة الإمبراطورية.

واشتهر الملك النبطي الحارث الرابع، الذي حكم البتراء بين السنة التاسعة قبل الميلاد والأربعين ميلادية، برعايته للفنون والآداب. وكان الحارث، المعروف كذلك باسم أريطس الرابع، لا يَقصُر دعمه على الشعر الذي يمدح المملكة ويخلِّد ذكرها، بل امتدّت رعايته لتشمل العمارة والفنون.

وفي اليونان القديمة ووريثتها الحضارة الرومانية، رعى الأباطرةُ والنبلاء والباباوات المفكرين والفنانين والعلماء. ومن المفارقات التي تؤكّد أهمية رعاية الفنون: عاش في التاريخ اسم الدبلوماسي غايوس مايسيناس أكثر مما عاشت أسماء بعض الأباطرة. كان غايوس مستشارًا للإمبراطور أغسطس، وكان راعيًا للشعراء، ومن بينهم الشاعرَين الخالدين فيرجيل وهوراس، فأصبح اسم "مايسيناس" (Maecenas) صفةً لـ"الراعي الكريم". وتوسَّعت الرعاية في عصر الإقطاع، وأصبحت مجالًا للمنافسة والتفاخر بين العائلات الكبرى. وبفضل هذه الرعاية دخلت أوروبا على ما يُعرف الآن بعصر النهضة.

لوحة تصوِّر الشاعر الروماني الشهير فرجيل مع اثنين يُعتقد أنهما هوراس وفاريوس في منزل الراعي الكريم مايسيناس (لوحة رفاييل).