مستقبل الإنترنت والقرية العالمية

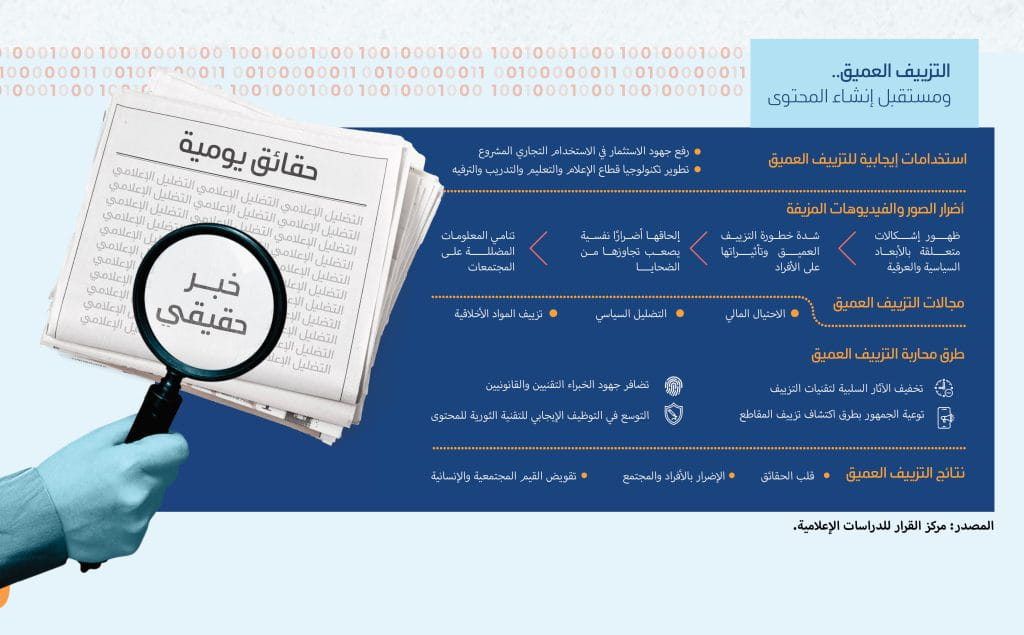

بدا في العام المنصرم أن العالم الافتراضي قد دخل إلى حالة من الفوضى أثارت قلق المهتمين من الخبراء والمؤسسات الدولية، ومن بينها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عدَّ التزييف العميق أحد أهم الأخطار التي تعرض لها العالم في عام 2024م، وأحد أكثر استخدامات الذكاء الاصطناعي إثارة للقلق.

ليس في الوصف أي مبالغة، فالإعلام عصب الحياة الحديثة، والأخطار التي يمكن أن يتسبَّب فيها التزييف تصل إلى حد إثارة الاضطرابات السياسية والحروب، والانهيارات الاقتصادية، والفوضى الصحية، وتشويه سمعة الأفراد. وفوق كل هذا، يمكن أن يتسبَّب اختلاط الحقيقي بالزائف في فقدان عام للثقة بالآخرين، وهذا يمكنه في حدِّه الأدنى أن يُقوِّض حقبة الإنترنت والإعلام ككل، كما يرى بعض المتشائمين من خبراء الإعلام. ويمكن برؤية أكثر تشاؤمًا أن يتسبَّب في فقدان عام للثقة بالروابط التي تُبنى عليها المجتمعات والدول.

وبينما تتسارع وتيرة الأحداث الكبرى ومعها التطورات الرقمية خلال العام 2025م، تستشرف “القافلة” مع ثلاثة من خبراء الإعلام آفاق المستقبل لنشاط يؤثر في كل مناحي الحياة. فيتناول أيمن عبدالهادي العلاقة التبادلية ما بين وسائل الإعلام التقليدية من جهة والرقمية من جهة أخرى. ثم يركِّز غسان الشهابي على وسائل التواصل الاجتماعي، التي صارت المنصّات الكبرى التي تنتشر فيها الأخبار انتشار النار في الهشيم، ومنها تلك الأخبار المزيّفة المعدّة بالاعتماد الاصطناعي، قبل أن يختتم غسان مراد بالأمل في أن يعالج الذكاء الاصطناعي “الطيّب” منتجات الذكاء الاصطناعي “الشرير”. ليبقى السؤال: إلى متى سيقبل المتلقي بالاجتهاد للتمييز بين الأخبار الزائفة والأخبار الصحيحة؟ وبصيغة أخرى: متى سيتعب من ذلك فيقرر الإشاحة بنظره نهائيًا عن كل ما يقرؤه من أخبار على الإنترنت، فينهار دورها الإخباري، وهو ما سيؤدي إلى انهيار أدوار أخرى ما كانت لتقوم لولا الدور الإخباري؟

من يتولى قيادة الإعلام اليوم؟

أيمن عبدالهادي

من المؤكد أن الأخبار الكاذبة ليست وافدًا جديدًا على بيئة العمل الإعلامي. هي جزء من وجود الإعلام منذ ظهور الصحافة مصدرًا منتظمًا للمعلومات في بداية القرن السابع عشر. فما دام لوسائل الإعلام مُلّاك ومصالح تبتغي تحقيقها، ترتفع إمكانية التضليل في ظروف بعينها. لكن يظل ذلك في حدود لا تدمر مصداقية الوسيلة الإعلامية بالكامل، وما يستتبعه ذلك من عزوف الجمهور عنها وانهيارها اقتصاديًا وتلاشيها. وبهذا ظلّت وسائل الإعلام الجماهيرية مسيطرة، تنتشر رسائلها في اتجاه واحد منها إلى الجمهور.

مع بداية ظهور تحدي شبكة الإنترنت، لم يتصوّر أحد أن هذه العلاقة الخطية ستتغير، وأن ميزان القوة بين الوسيلة الإعلامية وجمهورها سيهتز. فكل وسائل الإعلام التقليدية الرئيسة وجدت نفسها مضطرة لمواكبة التطورات الرقمية المتلاحقة مع انتشار الإنترنت في بداية الألفية الثالثة، في ظِل ما كانت تواجهه من أزمات تتعلق بالتمويل لانخفاض إيراداتها من الإعلانات. فلم يكن أمامها سوى إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها، وبعد ذلك إنشاء صفحات على أبرز مواقع التواصل على شبكة الإنترنت.

عند ظهور شبكة الإنترنت، لم يتصوَّر أحد أن هذه العلاقة الخطية بين الإعلام والمتلقي ستتغير، وأن ميزان القوة بين الوسيلة الإعلامية وجمهورها ستهتز.

ومنذئذٍ لم تعد الوسيلة الإعلامية وسيطًا واحدًا، لكنها صارت هي ذاتها متعددة الوسائط، وصار لزامًا عليها أن يكون لها حضورها الرقمي. فثمة قارئ مُفترَض، مُتأهِّب دومًا “يمسح” سريعًا بعينيه المضامين المعروضة على شاشات أجهزته الرقمية، ويختار منها ما يتوافق مع اهتماماته في إطار من التلقي المرن غير المسبوق المتحرر من التقيد بالزمان أو المكان، والمُتخَم بكمٍّ هائل متجدد من المعلومات، يختلف تمامًا عمَّا تعوَّده مع جريدته المطبوعة أو قناته التليفزيونية المُفضَّلة.

من الشراكة إلى الخضوع

اللافت أن الدراسات تشير أيضًا إلى أن وسائل الإعلام الجماهيرية، أو البوابات المحروسة جيدًا، صارت تابعة لمنصات التواصل التي أصبحت مصدرًا خاصًّا يزودها، هي نفسها، بالموضوعات التي تتداولها تلك المنصات. فعلى سبيل المثال، وفقًا لدراسة جمع فيها باحثون فرنسيون عينة تمثيلية من التغريدات التي نُشرت باللغة الفرنسية بين أغسطس 2018م ويوليو 2019م على منصة تويتر (إكس حاليًّا) ومقارنتها بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت على جميع الوسائط من صحف وقنوات تلفزيونية ومحطات الراديو ووسائل الإعلام عبر الإنترنت كافة، تبيَّن أن “تويتر” لم يُحدِّد فقط بتغريداته أجندة هذه الوسائل الإعلامية، بل كان مصدرًا اعتمدت عليه هذه الوسائل فيما نشرته على صفحاتها، من دون عناية كافية بتقصي صدقها أو كذبها. وهنا تحديدًا تكمن المشكلة.

فالوسائل الإعلامية تحرص عبر بواباتها الرقمية على نشر المضامين المتوافقة مع القيم الخبرية الشهيرة التي حدَّدتها دراسات الصحافة والإعلام، التي إن توافرت كلها أو بعضها في مضمون ما زادت قابليته للنشر، وأهمُّها قيم الصراع التي تتضمنها أخبار الحروب والمحاكمات والانتخابات، والأخبار السلبية المرتبطة بمضامين العنف المؤجِّجة للمشاعر التي تعمل بمبدأ “إذا كان ينزف، فهو في الصدارة” (If It Bleeds, It Leads)، وكذلك قيمتا الشهرة والغرابة. وبسبب هذا التعلُّق بمثل هذه القيم الخبرية، فقد تتورط بعض هذه الوسائل في الترويج لموضوعات صنعتها برامج “التزييف العميق” المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تنشر أقوالًا لشخصيات شهيرة لم يتفوَّهوا بها قطُّ، وتجعلهم أبطالًا لأحداث لم تجرِ أصلًا، وذلك كله بحثًا عن نقرات الإعجاب، وما يستتبعها من تعليقات و”مشاركة” للمضمون، أو حتى نقرات “عدم الإعجاب” التي تؤكد أن ثمة تفاعلًا مع ما يُنشر ولو برفضه، فهذا يضمن كثافة في عدد المشاهدات، ومن ثَمَّ، يُتيح إمكان زيادة العائدات الإعلانية. ويستوي في ذلك النشر الخاص بموضوعات خطيرة مثل ارتباط مرض جدري القرود بمضاعفات التلقيح ضد فيروس كورونا، أو بأخبار المشاهير.

وفي الإطار نفسه، بدأت المؤسسات الإعلامية تتسابق على إثبات ولائها للجمهور عبر نشر مواد أعدَّها هُواةٌ ضمن ما يُعرف بـ”صحافة المواطن”. وقد أصبح من الثوابت في كثير منها تضمين قصص إخبارية من خارج جهازها التحريري، كما تفعل صحيفة “الجارديان” البريطانية، وأيضًا الأمر نفسه تفعله شبكات التلفزيون المعروفة.

من الكاذب إلى الخيالي!

قبل أكثر من سبع سنوات، وتحديدًا في ديسمبر عام 2017م، أطلق أحد مستخدمي موقع “ريديت” (Reddit) على نفسه اسمًا مستعارًا هو “ديب فيك” (deepfake)، وبدأ بنشر مقاطع فيديو غير لائقة لمشاهير يبدو لمَن يراها أنها واقعية، في حين أنها كاملة التزييف.

وعلى الرغم من انتباه الموقع وحَظْرِ حساب المستخدم لاحقًا، فإن آثار فعلته بقيت، بل ترسَّخت، وانتقلت مثل العدوى لتشمل الفضاء الرقمي وتصير نهجًا. وصار تاريخ نَشْرِ هذه الفيديوهات الزائفة إعلانًا رسميًّا عن “مُنتج ذكي”، تبيَّن أن ضرره أكبر من نفعه، ويتكوّن من مضامين سمعية بصرية مُختلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس من السهل تحديدها؛ لصعوبة تعيين مصدرها، أو ما يمكن وصفهم بـ”ملاكها الأصليين”. لكن الثابت أن أبرز ميدان تتجلى فيه تأثيرات “التزييف العميق” هو عالم الإعلام الرقمي بمنصاته كافةً؛ وذلك باختصار لأنه يمثل “ساحات العرض” التي إن غابت فستختفي معها منتجات الواقع المزيف نفسها.

طال هذا التزييف الوسائل الجماهيرية، فاختلطت في المشهد الإعلامي الرقمي الراهن الأخبار الكاذبة والمُضللة بمستوياتها المتنوعة في درجتها من تضليل “سطحي” يتمثّل في صياغات مُغرية لعناوين الأخبار لا تتوافق مع مضامينها، إلى تضليل “عميق” عالي الجودة لمواد سمعية تستنسخ الصوت، وبصرية تُحاكي الوجوه عن موضوعات وأشخاص وأحداث “كأنها” الواقع، لكنها ليست كذلك. وهذا ما يدعو إلى إعادة التفكير جذريًا في ماهية وسائل الإعلام ووظائفها.

فهل يشفع لبعض الوسائل الإعلامية أن تعرض، مثلًا، على مواقعها ومنصاتها الإلكترونية فيديو صُمم بتقنية التزييف العميق؛ لأن مضمونه إيجابي؟ ومثال ذلك فيديو لاعب كرة القدم الإنجليزي، ديفيد بيكام، الذي استهدف زيادة الوعي بمرض الملاريا عبر رسالة قالها بتسع لغات. وهل صار سلوك تلك المؤسسات نتيجة طبيعية للفورية، ولطغيان سرعة نقل الأخبار في الإعلام الرقمي، فيمكن عدُّها ضحية لا يجب إلقاء اللوم عليها؟

ساخن وبارد

في هذا السياق، ربَّما يبدو منطقيًّا العودة إلى أفكار فيلسوف الاتصال الكندي، مارشال ماكلوهان، الذي صنَّف وسائل الإعلام إلى باردة كالهاتف وساخنة كالراديو، واعتبارها

امتدادًا لحواس الإنسان؛ أي بوصفها قطعة بديلة عن العين والصوت. تبقى أهم أفكاره التي جعلته في بداية الستينيات يتنبأ بما صار إليه واقعنا الحالي، تأكيده قُدرة وسائل الاتصال الجماهيري على إيجاد ما يُشبه “القرية العالمية” التي تتلاشى فيها الحدود.

وقدرة وسائل الإعلام تلك ترجع، وفقًا له، إلى كونها وسيطًا، من هنا يمكننا أن نفهم مقولته الشهيرة “الوسيط هو الرسالة”، وكذلك وصفه للإعلام الإلكتروني بأنه “كل شيء في الوقت نفسه” (all-at-once-ness). ولعلَّ هذا الوصف ينطبق تمامًا على المضامين المنشورة بتقنيات التزييف العميق على المواقع الخبرية على الإنترنت، لإيهام المستخدم بحدث لم يقع أو بتحريف حدث وقع فعليًّا، مثلما جرى مع نشر مقاطع فيديو زائفة لرؤساء دول يقولون أشياء، لو صَّحت لتغيَّرت معطيات الواقع السياسي في دولهم.

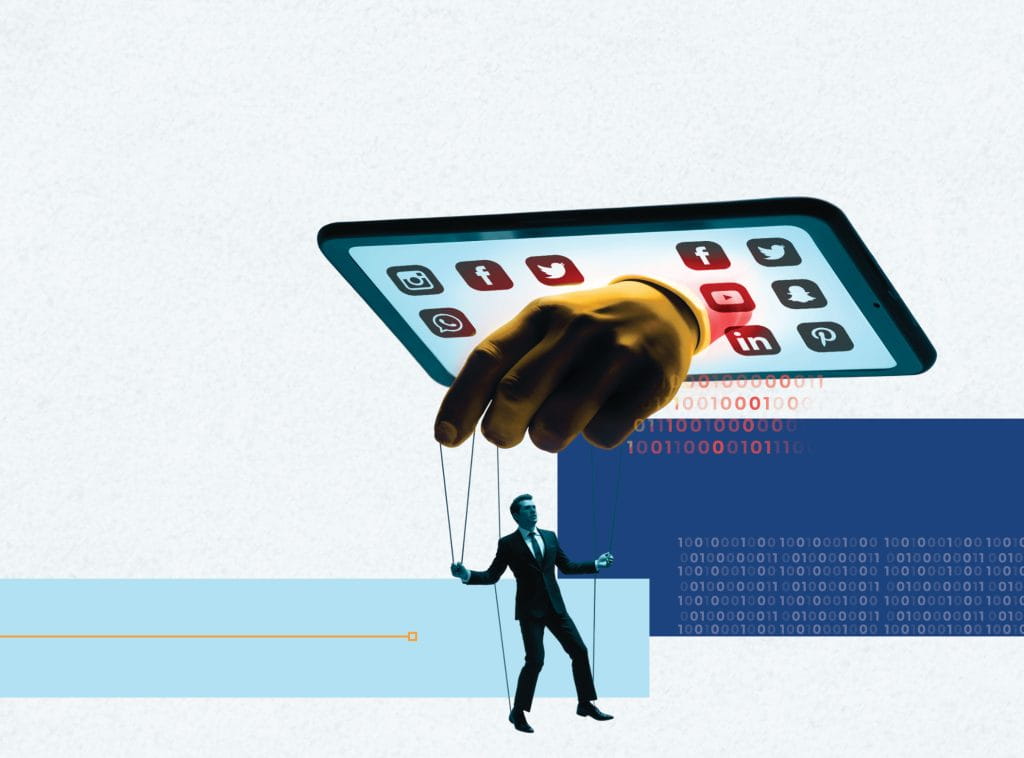

الاضطراب المعلوماتي في القرية العالمية

وإذا سلمنا بمقولة “ماكلوهان” الخاصة بالقرية العالمية التي جاءت في كتابه “مجرة غوتنبرغ” الصادر في عام 1962م، فإننا نحيا فعليًّا في قرية عالمية تقلَّصت فيها الحدود بفضل وسائل الإعلام الإلكترونية. لكن هذا لا ينفي أنها تحمل في فضائها قدرًا معتبرًا من “الاضطراب المعلوماتي”، وهو مصطلح نقتبسه من الأستاذة المشاركة في قسم الاتصالات بجامعة كورنيل الأمريكية، كلير واردل، التي تركز أبحاثها على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وكيفية التحقُّق من المعلومات المُضلِّلة. فهو مفهوم يصلح لتوصيف المضامين الكاذبة كافة التي تنتشر على الإنترنت. فداخل حدود هذه القرية العالمية الصغيرة، قد تحدث تأثيرات غير محمودة نتيجة لتداوُل معلومات خاطئة ومغلوطة فيما يخص دولًا ومؤسسات وكيانات وأفرادًا بعينهم. بمعنى آخر، في ظل تنامي أخطار “التزييف العميق” للأخبار، الذي قلَّص الحدود هذه المرة بين الحقيقة والخيال، ودمج بينهما باحترافية، وانتشارها على منصات رقمية لوسائل إعلامية تتبايَن درجة سُمعتها تبعًا لمدى حرصها على المصداقية أو عدم اكتراثها بها، تتنامى فرص إرباك وخِدَاع عقول المتلقين بسبب عدم الوضوح بشأن ما يجري تداوله من أخبار بالقدر الكافي الذي يُؤكِّد صِدقَها؛ وذلك لخدمة مصالح معينة بطبيعة الحال، وهو الوضع الذي كان قد حذر منه عالم الاجتماع، هربرت شيللر، في كتابه “المتلاعبون بالعقول”، منذ أكثر من خمسين عامًا، حين رأى أن ثمة قدرة لوسائل الإعلام على خلق “وعي مُعلَّب” عبر تداوُل الصور والمعلومات التي تُشكِّل معتقداتنا ومواقفنا وسلوكنا.

“انشر فيديو مزيفًا ثم صححه لاحقًا”

للتحقق من “عمق” مثل هذه الظواهر الخاصة ببيئة الإعلام الرقمي الجديد والتهديد الذي تمثله، تكفي زيارة سريعة لمحركات البحث على الإنترنت باستخدام كلمة “التزييف العميق” أو “الأخبار الكاذبة” لنتبيّن حقيقة ما تُمثِّله من تحوُّل في النموذج الإرشادي الأصلي لخصائص الوسيلة الإعلامية ووظائفها. وهنا تُطرح مجموعة من الأسئلة باتت مُلحة، منها: على مَن تقع مسؤولية استفحال ظاهرة الأخبار الكاذبة؟ وكيف يمكن التصدي لها؟ وهل غاب مفهوم حراس البوابة الإعلامية الذي لا تكاد تخلو مؤسسة تعمل في مجال الاتصال الجماهيري من ممثليه، أولئك الذين يسمحون بمرور الأخبار المقبولة، سواء من حيث قيمها الخبرية، أو لتوافقها مع السياسات التحريرية التي تتبنَّاها كلُّ مؤسسة ويمنعون غيرها؟ هل باتوا يغمضون أعينهم للسماح بخبر أو آخر لا يحمل في جوهره السِّمات التي يتفق عليها الأكاديميون المتخصصون، وكذلك الممارسون أنفسهم؟ وهي باختصار الصحة والدقة والصدق، طمعًا في زيادة عدد زوار مواقعهم أو منصات مؤسساتهم، وعملًا بمنطق “انشر فيديو مزيفًا وصححه لاحقًا”.

صارت هذه الأسئلة وغيرها مشروعة من أجل توصيف أدق لتلك الظواهر التي تُقوِّض معنى العمل الإعلامي من الأساس، مع الوضع في الحسبان الجهود المبذولة كافةً، التي تأخذ أحيانًا الطابع الرسمي بإصدار قوانين أو تعديلها، فمن شأن ذلك الحد من تدفُّق الأخبار الكاذبة.

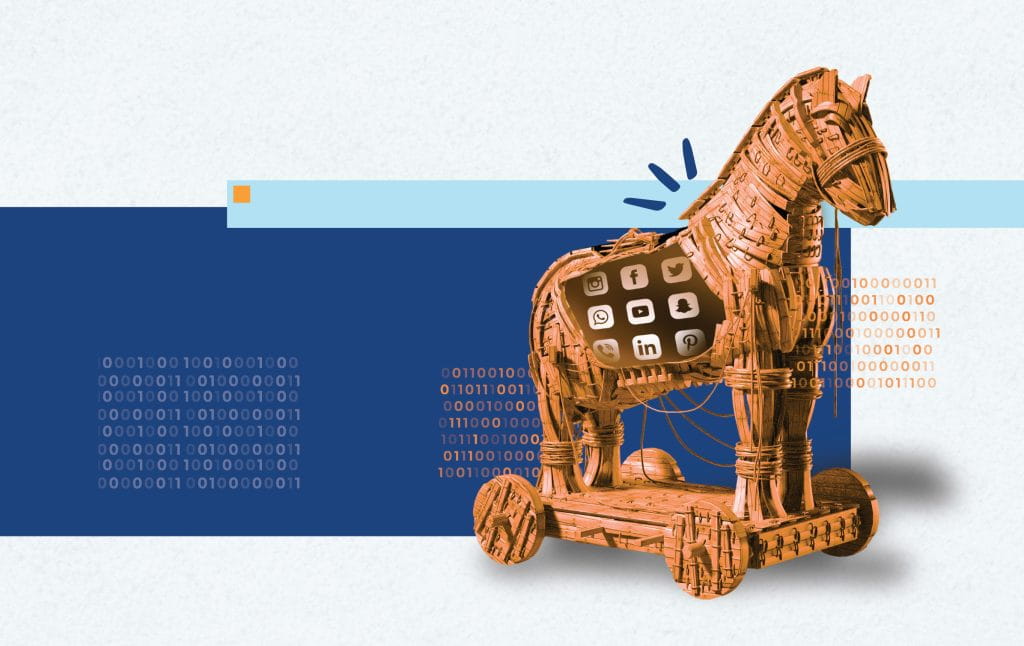

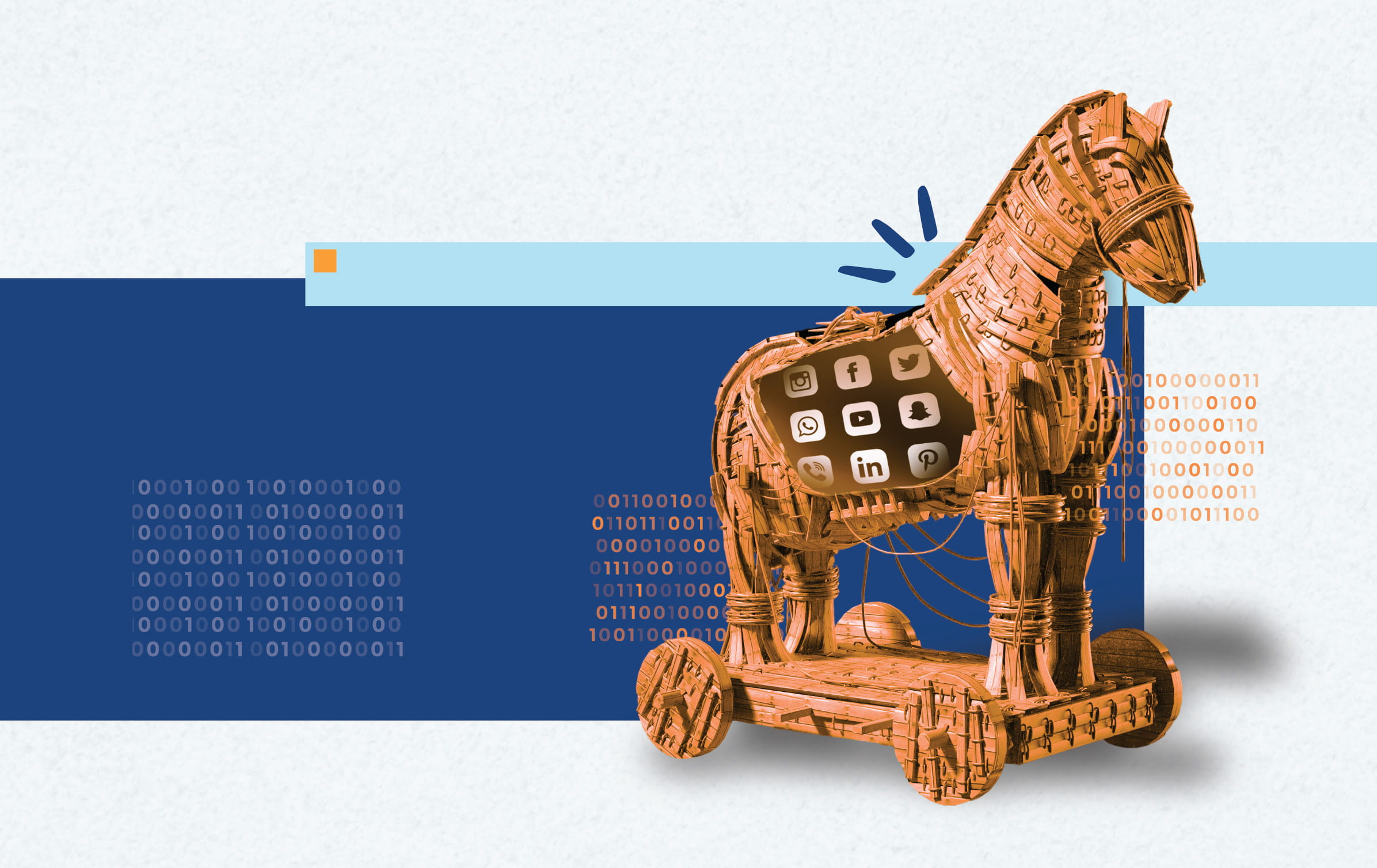

ثلثا البشرية في جوف حصان طروادة

غسان الشهابي

لم يكن عام 2004م اعتياديًا، بل يمكن اعتباره حجر الزَّاوية في انطلاق واحدة من أهمّ مفاعيل شبكة الإنترنت، متمثّلة في بزوغ فجر “التَّواصل الاجتماعيّ” كما تعارفنا عليه، و”الإعلام الاجتماعيّ” كما هو معروف عالميًا؛ إذ بدأ الأمر بمجرَّد رغبة مارك زوكربيرغ في التَّواصل مع بقيّة الطلبة في جامعة هارفرد، فأنشأ “فيسبوك”، ولكن ما لبث أن اتّسع الأمر كثيرًا لتتوالى الاشتراكات في هذه المنصَّة ليصل عدد المشتركين فيها إلى مليون مشترك في غضون عشرة أشهر فقط، بينما احتاجت محطّات التلفزة الأمريكية إلى عشر سنوات تقريبًا للوصول إلى العدد نفسه.

بداية الانفلات من كل الضوابط

في ذلك العام (2004م)، ظهر الجيل الثاني من الإنترنت الذي حوّل الشَّبكة من فضاء لبثّ المعلومات إلى ساحة للتَّفاعل، وهذا ما ولّد الويكي والمدوَّنات والفيديوهات التفاعلية، وهو ما جعل مئات الملايين من البشر يديرون ظهورهم لوسائل الإعلام التَّقليدية (التي كانت تسمَّى “جماهيرية” يومًا ما)، والتي كانت تتحكَّم فيمَن يكتب في الصُّحف، وما الذي يُنشر، أو من يظهر في الإذاعة أو التلفزيون، وما الذي يُقال أو لا يقال فيهما. وأصبح الجمهور قادرًا على التَّعبير عن نفسه بالوضوح الكافي متى ما أراد، وصار إنتاج المحتوى الإعلامي المؤسّسي والفردي أصعب من الإحاطة به، أو ضبطه أمنيًا أو أخلاقيًا أو اجتماعيًا، بل على جميع الصُّعُد، حتى شعرت الجهات التي كانت تسيطر تاريخيًا على نوعية التعبير، أنها لم تعد تملك كثيرًا من الحيل لكبح جماح هذا الانفلات، بل الانفجار في كمّ المحتوى ونوعه الذي يجري توزيعه. ولكن هذا ما كان ليجعلها تقف مكتوفة اليدين، فمن أطلق الجياد من الحظيرة قادر على السَّيطرة على جمع منها، وإن لم يكن جميعها.

يعسكر في وسائل التواصل الاجتماعي أصحاب توجُّهات وأفكار وأيديولوجيات، يريدون من خلالها أن يروِّجوا ما يؤمنون به.

فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، تناسلت منصات التواصل الاجتماعي لتصل اليوم إلى أكثر من 200 منصَّة، يستخدمها أكثر من خمسة مليارات شخص، وهو رقم ما كان في متخيَّل أيّ باحث أن يتحقَّق أبدًا. فمنصَّة مثل “فيسبوك”، وهي الأكبر عالميًا، يصل عدد مشتركيها النَّشطين شهريًا إلى نحو 2.9 مليار نسمة، ويصل عدد مستخدميها من العرب إلى 200 مليون مستخدم، يشكّلون نحو %6.9 من العدد الإجمالي للمستخدمين، وكذلك الحال بالتَّناقص مع المنصات الأخرى المهمة. فقد قادت سهولة الوصول، ومجّانية الاستخدام، واتّساع رقعة التَّواصل، والاهتمام الرسمي والشعبي بالتواصل الاجتماعي؛ لتكون أساس التواصل الشعبي والرسمي بين الجمهور بعضه مع بعض، والمؤسّسات كذلك.

هنا ظهر مصطلح “الصحفي المواطن” الذي يشارك، بل ينافس، الصحافة على سرعة نشر الخبر من دون الالتزام بالضرورة بضوابط الكتابة الصحفية، ومن دون مرور المادة أو الصُّورة أو الفيديو على من يقرّر نشره، أو نشر جزء منه، مع الأخذ بما يتناسب مع توجهات مُلّاك الوسيلة الإعلامية، والقواعد المجتمعية والأخلاقية. فبعد أن كان “المواطن” أو الفرد يكتفي بإبلاغ الوسائل الإعلامية بما رأى، أو إرسال ما صوّره إليها، صار يرسله مباشرة عن طريق هاتفه الذكي إلى الشبكات واسعة الانتشار والتَّمدد، ليحقّق رضًا عن نفسه بأنه فاعل في هذا الحدث. وعُدَّ هذا الأمر ثورة على احتكار مجموعة صغيرة في المجتمعات للمعلومات والأخبار، وأنه انقلاب على تحديد وعي الجمهور وتنميطه، فالجمهور نفسه اليوم ينتج ويبثّ حتى من دون الرجوع إلى القواعد التي تنظّم مهنة الصحافة ومصافيها التي تُغربل المعلومة، وتتأكد من صحتها أو “تلوّنها” بحسب توجهاتها.

المؤسسات الإعلامية صارت تتسابق على إثبات ولائها للجمهور عبر نشر مواد أعدَّها هُواةٌ ضمن ما يُعرف بـ”صحافة المواطن“.

على الرغم من اعتبار أنَّ “المواطن الصحفي” انعتق من هذه القيود، فإن الأمر لم يخلُ من المساوئ التي بدأت تتعاظم وتتنوَّع، فليس نشر الأخبار المتسرّعة وغير المتأكَّد من دقتها هو وحدَه ما أثار قلقًا متصاعدًا في كل المجتمعات، بل تعدَّى الأمر إلى نشر الشائعات التي قد يهدف ناشرها الفرد إلى زيادة التفاعل معه من خلال تلفيق أحداث، أو إضافة الإثارة إلى مواد أخرى، خصوصًا بعد أن أخذت المنصات تتصيّد الحسابات ذات المتابعات العالية لتصنع منها “حصان طروادة” تُمرَّر الإعلانات من خلالها، فكما يُقال: “لا أحد يقدِّم الغداء مجانًا”، فهذه البرامج المجانية تُضخُّ فيها استثمارات ضخمة لا من أجل أن يتواصل النَّاس، ولكن لكي يستفيد منشئوها منها مادّيًّا، بل وأكثر من ذلك.

ويعسكر في وسائل التواصل الاجتماعي أصحاب توجُّهات وأفكار وأيديولوجيات، يريدون من خلالها أن يروّجوا ما يؤمنون به، ويحاولون جاهدين كسب مساحات أوسع من خلال التأثير على الرأي العام، حتى إذا ضاقت ببعضهم سُبُل التأثير الاعتيادية لجؤوا إلى التَّضليل. وعلى جانب آخر من المستخدمين الأفراد غير المنضبطين، هناك من يلجأ إلى التضليل لكسب التعاطف الاجتماعي، لاجتذاب المزيد من المتابعين، ولكن كل هذا لا ينفي الأدوار المهمة التي أدَّاها الصحفي المواطن الذي يحاول الالتزام بأن يكون صحفيًا، سواء كان عالِمًا بطبيعة ما يقوم به تمام العلم، أم أنه يسعى إلى ذلك مخلصًا لما آمن به.

مع تقدُّم التكنولوجيا وحدوث طفرات كبيرة في الذَّكاء الاصطناعي، بكثرة برامجه وعِظَم الاستثمارات فيه، والتي تقدَّر بحوالي تريليون دولار خلال العام الحالي 2025م، وسهولة التعامل مع تطبيقاته متعددة الأغراض، انتشر استخدامه في صناعة المحتوى المقدّم على وسائل التواصل الاجتماعي، والأغراض في ذلك متعدِّدة واسعة. ومن ضمن هذه الأغراض التلاعب بالأخبار ومحتوياتها على عدة مستويات، قد تبدأ بأنواع من الممازحات بتوليد صورة لثعبان يبدو طبيعيًا جدًّا له ستة رؤوس، وصولًا إلى التلاعب بأخبار الشخصيات السياسية والدينية. ويعدُّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحدًا من أكثر الشخصيات السياسية التي جرى تزييفها عبر الذكاء الاصطناعي بصور شتّى، كما أن نجوم الفن يُعدُّون مادّة دسمة للذين يريدون التسلية أو التشويه، بتركيب وجوه حسناوات السينما مثلًا على أجسام أخرى في أوضاع مخلّة، مع نسج قصص حولها.

“الذباب الإلكتروني”

وبعض أشكال التضليل

غير أنَّ المسألة من الخطورة والتعقيد بما يتجاوز الأفعال الفردية، إلى ما تقوم به منظمات لها أغراض وإستراتيجيات تهدف إلى ترويجها أو الإساءة إلى مخالفيها، أو إلى دوائر حكومية بتوظيف ما يُسمَّى بـ”الذباب الإلكتروني”، لشن حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد التَّحكم في سياقات السَّرد المراد تعزيزه، بالبخس والتشويه والتلاعب في وعي الجمهور عن طريق نشر المعلومات المضلّلة، أو تشويه الحقائق. وحتى لو كان وعي الأفراد قادرًا على كشف حملات التضليل هذه، إلا أنَّ كثافة هذه الحملات، واستخدام الذكاء الاصطناعي باحترافية، وانتشار عبارات مدروسة ومؤثّرة بأسماء أناس اعتياديين، وهم وهميّون، على مختلف المنصات النشطة بحسب كل بلد؛ يجعل الحليم حيرانًا؛ إذ ليس كل المتلقِّين لديهم الفسحة من الوقت للتدقيق اللازم لمعرفة الصحيح من المفبرك، والمولّد بالذكاء الاصطناعي من الحقيقة.

هناك نوع من المستخدمين يدعم الأخبار المزيفة عن قصد؛ لأنها تتطابق مع ما يؤمن به، ويريد أن يعيش في فقاعتها ويثبت لنفسه أنه على صواب.

التضليل الإعلامي الذي يتّخذ وسائل التواصل الاجتماعي مطية له، لا يقف عند تحوير صورة، أو تركيب صوت على صورة متكلّم مع ضبط حركات الشفاه وتعابير الوجه، أو توليد مقاطع كاملة لشخصيات؛ بل يتجاوزها إلى تأثير البيانات الضخمة على المجتمعات، من خلال استغلال إدارات منصات التواصل الاجتماعي ما تراكم لديها من أطنان المعلومات الآتية من قبل المستخدمين، حتى الحريصين منهم على عدم البوح بكل ما يدور في أذهانهم، لإعمال الخوارزميات والبيانات الضخمة في اتخاذ القرارات التي قد تؤثّر سلبًا في الأفراد، مثل انتشار أمراض معيّنة، أو ترويج منتجات أو مركّبات لها علاقة بتحسين الصحة، أو توجهات التوظيف المستقبلية، وهي أمور تناولتها كاثي أونيل بتوسّع في كتابها “أسلحة الدمار الرياضياتية” أو (Weapons of Math Destruction) الصادر في 2016م، والذي لا يزال مرجعًا مهمًّا في مجاله، إضافة إلى عشرات الباحثين الذين زاد التفاتهم إلى ما يمكن أن يفعله التضليل الإعلامي الواسع في تعزيز الانحيازات، وتوسيع الهُوّة بين الطبقات الاجتماعية، فأخذ النشر في مجلّات رصينة متخصصة، من مثل “مجلة التواصل” (Journal of Communication) ومجلة “الإعلام الجديد والمجتمع” (New Media & Society) يتوالى، مع سعي مؤسسات تحاول جاهدة الحدَّ من هذا التَّضليل، مثل “مركز مكافحة الكراهية الرقمية”، وغيره.

نهاية عصر الاطمئنان إلى الخبر

مع كل الأصوات المتعالية المُحذّرة من أخطار تزييف الوعي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، تبقى أمواج الفيض الإعلامي المضلّل عاتية، مع تشوّش متزايد لدى المتلقّين، ومعيدي النشر. لذا، نشأت روابط وتجمّعات متناثرة، من الإعلاميين والاجتماعيين والمبرمجين على مستوى العالم، تحاول تضييق الخناق، ما أمكنها، على الانفلات الحاصل.

الفوضى والحروب والتهديدات المتنوعة، بيئة خصبة ينمو فيها التَّضليل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تنادت هذه البؤر الإعلامية والتكنولوجية في عام 2015م لتأسيس “الشبكة العالمية لتدقيق الحقائق” لمكافحة التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالذكاء الاصطناعي نفسه، مع بقاء عامل الوعي البشري الرُّكن الأساس فيما لم يصل إليه الذكاء الاصطناعي حتى اليوم من إجابات حاسمة، وهو: الذكاء الإنساني، والملاحظة الدقيقة، والانتباه.

عربيًا، عملت جائحة كوفيد-19 على تسريع قيام أكثر من 40 منصة عربية لتفنيد الأخبار المضلّلة التي تتطاير في الهواء عن هذه الجائحة، ثم انثنت إلى السياسة بمكايداتها، وذبابها الإلكتروني، وصولًا إلى الفنون والرياضة وكلِّ ما من شأنه لفت أنظار الجمهور، حتى جمعتهم الشَّبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) في محاولة جادَّة لنشر الوعي بين الجمهور العربي، وإعلان موت مقولة: “نحن نصدّق نِصف ما نرى، فما بالك بما نسمع”، لتعود إلى الواجهة تلك الحكمة العربية القديمة القائلة: “سوء الظَّن من حُسن الفطن”، لمحاولة تمكين الجمهور من أدوات ومهارات كشف الصحيح من المزوَّر، ومحاولة وقف التضليل والخداع العميق؛ ليُقبر بذلك عصر الطَّمأنينة والبراءة والظنون الحسنة؛ إذ لم تُبقِ الممارسات المنحرفة للذكاء الاصطناعي في التواصل الاجتماعي لها مكانًا.

المداواة بالتي كانت هي الداء

غسان مراد

إذا ما أردنا أن نفند التأثيرات الاجتماعية للأخبار الزائفة، يمكننا الجزم أنها بدأت تُسهم في تآكل الثقة العامة بالأخبار التي تطالعنا كيفما اتفق، وبشكل خاص تلك التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي.

فبحسب دراسات علم اللغة الاجتماعي، يؤدي تعرض الأفراد بشكل متكرر للأخبار المضللة إلى الشك في كل ما يقرؤونه أو يسمعونه. فهل من وسائل لمكافحة الأخبار الكاذبة؟ وهل من دور للمتلقي نفسه؟

على مستوى المتلقي

من المفترض أن يتحقق المتلقي من المصدر قبل قبول وتبني أي خبر، والبحث عنه في وسائل إعلام ذات مصداقية وموثوقية. ولهذه الغاية، يمكنه اللجوء إلى عدد من البرمجيات التي تتيح التحقق من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو إذا ما كانت صحيحة أو مفبركة، مثل: Snopes وFactCheck.org.

ومن المعروف أن “فيسبوك” تستخدم خوارزميات لتقليل ظهور الأخبار الكاذبة. وتعمل هذه الخوارزميات على “خفض مرتبة” المعلومات المضللة أو المتنازع عليها، وهو ما يقلل من انتشارها. ولكن هذا الأمر يبقى ضمن نطاق ضيّق. إذ إن منصة “إكس” ألغت بعض الخوارزميات التي تتعرف على الأخبار الكاذبة والمثيرة والمتحيزة، وهذا ما دفع منصة “ميتا” التي تمتلك شبكة “فيسبوك” إلى الحد من استخدام هذه الخوارزميات؛ لأنها بحسب ما يُقال علنًا “تحد من نسبة الولوج إلى الموقع”.

فبوجه عام، يمكن للمستخدمين الساعين إلى الحقيقة الاستفادة من الأدوات والتطبيقات المتاحة من خلال الانتباه إلى التنبيهات التي تظهر عند مشاركة محتوى مشبوه أو قراءته. وهناك شواهد إضافية يمكن أن تأخذ بأيدينا إلى اكتشاف المواد المضللة، منها درجة جودة المحتوى؛ لأن الأخبار المزيفة غالبًا ما تحتوي على أخطاء لغوية وإملائية، وتفتقر إلى العمق في التحليل، بالإضافة إلى أن اللغة المستخدمة فيها عادةً ما تحمل في مضمونها مفردات مثيرة لغويًا لا يستخدمها المهنيون. وأخيرًا، هناك محاولة البحث عن الخبر في عدة وسائل إعلام؛ لأن الأخبار المهمة تُنشر من عدة جهات إعلامية موثوقة منفصلة، تُقدِّم تقارير متقاربة عن الحدث نفسه.

ولكن علينا ألا ننسى أن هناك نوعًا آخر من المستخدمين يدعم الأخبار المزيفة عن قصد؛ لأنها تتطابق مع ما يؤمن به، ويريد أن يعيش في فقاعتها ويثبت لنفسه أنه على صواب. هذا إذا افترضنا جدلًا أن متصفح “فيسبوك” أو “إنستغرام” أو “إكس”، يملك الوقت اللازم للتحقق، ويرضى ببذل هذا الجهد.

جهود المؤسسات والحكومات

أمَّا عن المسؤوليات الجماعية، فتفترض تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات التقنيات العالمية لتطوير تقنيات ترتكز على الذكاء الاصطناعي لكشف الأخبار الزائفة وإزالتها عن الشبكات، إضافة إلى دعم الإعلام ووسائله الموثوقة التي تلتزم بمعايير المهنة وأخلاقياتها في نقل الأخبار، وإدراج برامج تعليمية في كتب التنشئة الاجتماعية في المدارس لتعليم الأجيال الناشئة كيفية التفكير النقدي وتحليل المعلومات التي يتلقونها من وسائل الإعلام المختلفة.

ومن الضروري كذلك التوسُّع في استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تطبيقات حوسبة اللغة لتحليل النصوص واكتشاف الأخبار الكاذبة. وهذا ما تعمل عليه مختبرات عديدة، ومنها مختبرات في البلدان العربية تبني برمجيات تعتمد خوارزميات التعلُّم الآلي لتحليل الأخبار وتحديد مدى صحتها باستخدام تقارير إعلامية باللغة العربية.

عربيًا، عملت جائحة كوفيد-19 على تسريع قيام أكثر من 40 منصة عربية لتفنيد الأخبار المضلّلة التي تطايرت في الهواء عن هذه الجائحة.

وعلى مستوى التشريعات، تبنَّت دول كثيرة قوانين عديدة تكافح الأخبار الكاذبة والتزييف العميق. فعلى سبيل المثال لا الحصر، استحدثت ألمانيا قانونًا مضادًا لخطابات الكراهية على الإنترنت، بحيث يطلب من المواقع، التي تضم أكثر من مليوني مستخدم، حذف المحتوى “غير القانوني” الذي يدعو إلى الإرهاب أو العنصرية أو الأخبار الكاذبة في غضون 24 ساعة، وإلا تعرضت لغرامات تصل إلى 50 مليون يورو.

وفي المملكة العربية السعودية، اتخذت السلطات خطوات جديدة لمكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، من خلال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يعدُّ نشر الأخبار الكاذبة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات جريمةً إلكترونية في المملكة. وتُفرض عقوبات صارمة على نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تهدد استقرار الدولة وتزعزع الأمن العام. وفي لبنان، الذي عانى بشكل خاص خلال الأشهر القليلة الماضية من التضليل الإعلامي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقعت الحكومة في يناير من العام الحالي اتفاقية مع اليونسكو ومنظمة الدول الفرنكوفونية لمواجهة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، تهدف إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الجمهور واعتماد أفضل الممارسات في التربية الإعلامية والمعلوماتية، خاصة في أوقات الأزمات.

سباق التكنولوجيا والتشريع

في تقرير لمركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار (CNTI) حول التزييف العميق، ازداد حجم المحتوى المزيف على الإنترنت إلى عشرة أضعاف في عامي 2022م و2023م. وجاء في تقرير المركز، الذي يجري أبحاثه الخاصة وأبحاثًا تشاركية مع جهات أخرى، أن المشاركين في عينة بحثية عجزوا عن تحديد %80 من المحتوى المزيف على الرغم من تحذيرهم مسبقًا قبل عرض الفيديوهات.

والمشكلة أن التشريعات العادية حول الحق في الخصوصية وجرائم التشهير والجرائم الإلكترونية لا تشمل التزييف العميق، بالإضافة إلى وجود صعوبة أساسية أخرى تتمثل في أن القائم بالتزييف قد يكون في مكان لا تطوله يد القانون.

وفي الوقت الذي تتلاحق فيه محاولات التشريع، هناك مخاوف من أن التكنولوجيا تتطور بسرعة أكبر من التشريع، وتتضمن المقاربات الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين تنفيذ الإلزام بالإفصاح عن المحتوى المعد بالذكاء الاصطناعي بشكل واضح، ووضع علامات مائية لإخلاء مسؤولية القائم بالنشر. وعلى الرغم من كل الأخطار، يوصي الخبراء بالتوازن بين الحماية من أضرار التضليل والحفاظ على حرية التعبير.

مستقبل الإنترنت بوصفها مصدرًا للأخبار

إضافة إلى كل ذلك، فإن التحولات الرقمية تطرح تساؤلات تتعلق بمستقبل الإنترنت بوصفها مصدرًا للمعلومات. فهل ستتمكن الإنترنت من كسب قضية الثقة في محتواها، أم ستخسر الثقة بكل محتواها نتيجة الخداع في بعضه؟ كما يتوقع بعض الخبراء، مثل العالم “نيل دي غراس تايسون”، أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى نهاية عصر الإنترنت.

إنه عصر “المنطق” الحسابي للقيم أيضًا؛ لأن الذكاء الاصطناعي أصبح معركة أخلاقية. فبعض الأسماء الكبيرة في المجال نادت بالتوقف مؤقتًا عن تطوير هذه التكنولوجيا، خشيةً من تفوق الآلة على الإنسان، كما في الخيال العلمي! إذ يعتقد بعضهم أن الذكاء الاصطناعي سوف يدمر البشرية، إضافة إلى أنه لم يعد بإمكاننا التحكم في الأخبار المزيفة من خلال الصور الكاذبة.

من الناحية التقنية تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على شخصنة المحتوى بما يناسب المستخدم مع إمكانية التوليف الآلي للمواقع. إلا أن التخوف من الأخطاء في الإجابات يزداد لأسباب أهمها أن المؤسسات باتت تعاني نقصًا في بيانات التدريب، وهو ما دفعها إلى تبني حلول البيانات الاصطناعية. وكما نعلم، فإن النتائج تعاني ما يُسمَّى “الهلوسة”؛ أي وجود أخطاء في هذه البيانات تؤدي إلى نتائج غير دقيقة. هذه الشوائب التي باتت متعددة قد تدفع المستخدم إلى التوجس من المعلومات وإلى عدم الثقة بما يُنشر.

كل ذلك يُعرِّض سلامة الخطاب العام للخطر، ويمكنه أن يهدّد أمن الناس وسلامتهم ومواقفهم من القضايا المختلفة. لكن ذلك لا يعني نهاية عصر الإنترنت، بل سيستمر السباق. المضللون يجدون طرقًا جديدة للتزييف، وفي الوقت نفسه تتطور وسائل كشف التزييف؛ أي أن “الذكاء الاصطناعي سيبقى ضد الذكاء الاصطناعي”، فيه المرض والعلاج، وكأننا إزاء صوت أبي نواس: “وداوني بالتي كانت هي الداء”.