في ألبومات العائلة، يبدو جورج حنين (1914م - 1973م) طفلًا سعيدًا. يظهر في صور الطفولة مبتسمًا بجوار والده الأرستقراطي، أو وسط أصدقاء العائلة، ملتفين حول مائدة طعام في الحديقة الواسعة لبيتهم الكبير. أنيقٌ دائمًا، سواء أكان يرتدي الشورت القصير أم البدلة الكاملة.

بعد سنوات قليلة، يرسم الفنَّان كامل التلمساني صورة حنين، وينشرها في عام 1940م في مجلة "دونكيشوت"، فيبدو حنين بعينين غائرتين يخفيهما خلف نظارته، ووجه يمتلئ بالشجن، بينما هو مقيّد يُصارع أمواجًا عاتية وكائنات خرافية في بحر عميق.

بين الطفولة والشباب سنوات قليلة، انقلبت فيها حياة الطفل. تحوَّلت السعادة إلى قلق، وتحوَّلت أحلام العائلة بمستقبل سياسي باهر للابن الوحيد للعائلة إلى ما يشبه الكابوس. في تلك السنوات القليلة تمرَّد حنين على كل شيء: طبقته الأرستقراطية، وأحلام العائلة، ونظام التعليم، والأدب السائد، وعلى اسمه أيضًا.

ولد جورج حنين لأم إيطالية الأصل، وأب مصري هو والده صادق باشا حنين (وُلِد عام1881م في الفيوم)، الذي كان أحد قادة ثورة 1919م، وتقلَّد مناصب سياسية ودبلوماسية عديدة.

ففي عام 1925م، أصدر الملك فؤاد قرارًا بتعيين الأب وزيرًا مفوضًا لمصر في إسبانيا، ثم في روما بإيطاليا، في رحلة امتدت أربع سنوات، وهي المدة التي درس فيها الابن جورج الإسبانية والإيطالية إلى جانب إجادته الفرنسية والعربية اللتين كان يدرسهما في المنزل قبل سفره. إذ إنه عندما رفض الالتحاق بالتعليم النظامي، عيّنت له الأسرة مدرِّسًا خصوصيًّا في البيت، ومدرِّسًا آخر لأصول الإتيكيت والتعامل. ولاحقًا، سخر حنين من تلك التربية، كما يكتب ساران ألكسندريان في كتابه "جورج حنين: رائد السورياليين العرب": "تلقيت باكرًا جدًا صفعة التربية الجيدة".

عندما أنهى الأب عمله الدبلوماسي عاد إلى القاهرة. لكن الابن فضَّل البقاء في فرنسا للدراسة، فأنهى الثانوية، ثم الجامعية بعد أن درس الأدب والقانون والتاريخ. وكان اهتمامه الأكبر منصبًّا على الأدب الفرنسي الطليعي.

عودته من أوروبا إلى القاهرة

بعد أن أنهى دراسته، عاد حنين إلى القاهرة عام 1934م، حاملًا معه عالمًا جديدًا من الأفكار والأساليب ذات الوهج الثوري، طارحًا الأسئلة حول اللغة والحداثة والفنّ والعلاقة بالغرب، والموقف من العالم، والحروب والفاشيات.

كان العالم كله في تلك الفترة يعيش أزمات مشابهة بعد حرب عالمية خلَّفت الملايين من القتلى، فضلًا عن صعود الفاشية والنازية التي كانت تخطط، آنذاك، لحرب عالمية ثانية. ولم تكن مصر، حينذاك، بعيدة عمَّا يحدث في العالم. فقد كانت تعيش عقدًا من الأزمات السياسية والفكرية: كساد اقتصادي، وتقويض للنظام البرلماني، إضافة إلى أزمات فكرية وثقافية قادت الشباب إلى الانبهار بالأفكار الفاشية.

كان جورج حنين في العاشرة من عمره عندما أعلن الشاعر الفرنسي أندريه بريتون، البيان الأول للحركة السوريالية (سبتمبر 1924م). بحسب بيانه الذي عرّف فيه السريالية بأنها "آلية نفسية خالصة، تهدف إلى التعبير عن عملية التفكير الحقيقية، متحررة من أية سيطرة للعقل ومن أي انشغال جمالي أو أخلاقي". ودعا بريتون من خلال سرياليته إلى تحرير الفكر، والنضال ضد الأفكار والقيم الموروثة، وإعادة الحرية إلى الخيال السجين. وقد اتّخذ من الأحلام واللاوعي سلاحًا لتحقيق ذلك، مُعلنًا أن شعاره "تغيير الحياة". هذه الأفكار تحديدًا هي التي انجذب إليها حنين في باريس.

وعندما عاد إلى مصر انضم إلى جماعة "المحاولون" التي ستصبح فيما بعد واحدة من ثلاث جماعات تشكَّلت منها السوريالية المصرية، والمجموعتان الأخريان هما "الفنّ والحرية" وجماعة "المنبوذون".

قاموسه الخاص المثير للاستياء!

بدأ جورج حنين الكتابة في مجلة "جهد" التي كانت تصدرها جماعة "المحاولون". وكانت البداية بيانه الأول الذي دعا فيه إلى هجران الواقع: "اكتبوا أي شيء يحدث لكم على المستوى الباطني ولا يستثير أي مؤثر خارجي وليس بالإمكان نقله أو استخدامه في العالم الخارجي». ثم نشر ما سمَّاه قاموسه السريالي، الذي يعتمد على تقديم تعريفات مبتكرة وصادمة لأشياء عادية. ومن بين ما كتب حنين في قاموسه:

فوضى: انتصار الروح على اليقين.

جمال: سلطة تنفيذية.

فكرة: لعبة غير قابلة للكسر.

الأنا: الشيء الأهم في العالم.

متحف: أكبر مزبلة معترف بها رسميًا.

عمل: كل شيء لا ترغب في فعله.

عيب: نزول درابزين فرشخة.

أثار قاموس جورج استياء الكثيرين، حتى إن صحيفة "البورص إيجيبسيان" نشرت رسالة غاضبة من قارئة وصفت حنين بالشاب المسكين ذي القلب الميت والروح الجامدة. ولكن حنينًا كتب ردًّا ساخرًا: "هؤلاء الوحوش الدمويون كانوا يتمرغون بالضبط في الوحل، حين جاءت رسالتك الانتقامية توقفوا عن ممارسة وظائفهم".

خاض حنين معارك عديدة ضد الأفكار الفاشية، ومنها معركته ضد جماعته التي وجهت الدعوة للشاعر الإيطالي مارينيتي، الذي كان داعمًا لموسوليني، فانتقده حنين بعنف شديد، وترك الجماعة.

وفي تلك الفترة، وتحديدًا في أكتوبر 1936م، كتب حنين رسالته الأولى إلى مرشده الروحي أندريه بريتون، عبّر له فيها عن اهتمامه بالحركة السوريالية، ورغبته في أن يربط بين الحركة السريالية التي يحاول أن يخلقها في مصر وبين السريالية العالمية في فرنسا.

ردَّ بريتون بعد سبعة أشهر كاملة على الرسالة، وأبدى اهتمامه بالحركة في مصر، وأنه يرى تشابهًا بين الأوضاع في باريس والقاهرة من حيث انتشار الفساد في كليهما في الوقت نفسه: "يبدو أن هناك جناحًا للشيطان في مصر، كما له جناح في فرنسا". وسافر حنين إلى فرنسا خصوصًا للقاء بريتون، والتقيا مرات عديدة، وانضم حنين إلى جماعة السورياليين عام 1937م.

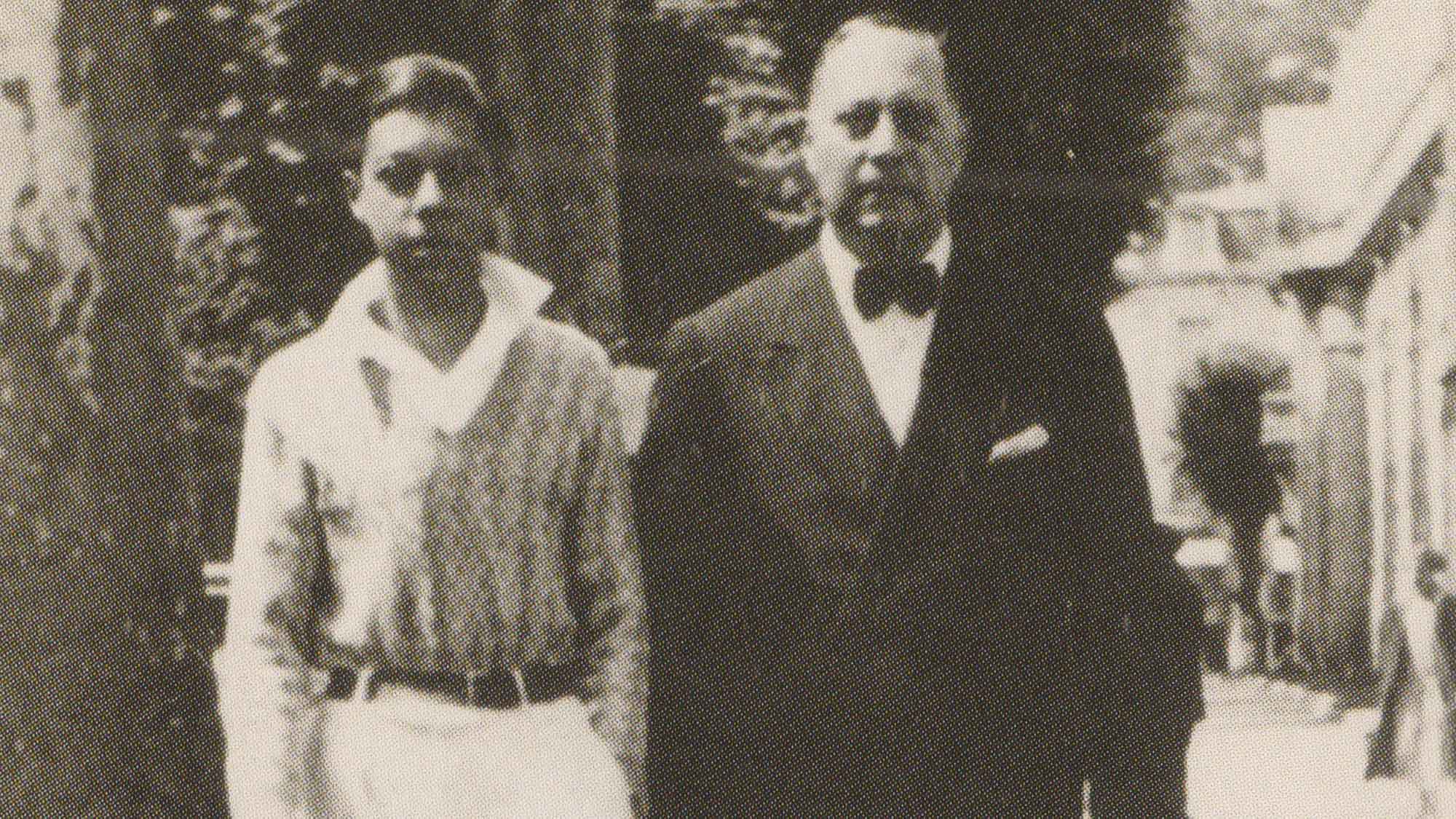

جورج حنين رفقة والده صادق باشا حنين أحد قادة ثورة 1919م.

دوره في التأسيس للسوريالية في مصر

بعد عودته إلى القاهرة، بدأ حنين بالترويج للسوريالية والتعريف بها بصورة علنية. فقدَّم محاضرات عامة عديدة، وكتب نصَّه الذي يشير صراحة إلى السوريالية: "تعرفون كل تلك الأكشاك الرمادية الباهتة الملساء التي تحتوي تارةً على محوّلاتٍ كهربائية قوية، وتارة أخرى على كابلاتٍ عالية التردد، التي تجدون على جوانبها عبارة قصيرة تحذّركم: لا تفتحوا: خطر الموت. حسنًا! إن السوريالية هي شيء كتبت عليه يد لا حصر لأصابعها ردًّا على الصيغة السابقة: نرجوكم أن تفتحوا: خطر الحياة".

في تلك الفترة، تلاقت أفكاره مع أفكار عددين، مثل: رمسيس يونان، وأنور كامل، وكامل التلمساني، وفؤاد كامل، وأنجيلو دي رينيه وغيرهم. وفي ديسمبر 1938م، وقَّع ما يقرب من 32 فنانًا بيان "يحيا الفنّ المنحط" الذي صاغه جورج حنين منفردًا. وجاء هذا البيان ردًّا على معرض فني نظَّمه الفاشيون في ميونخ تحت عنوان "الفنّ المنحط"، وتكوَّن من 650 عملًا فنيَّا حديثًا عُلّقت بشكل عشوائي، مصحوبةً بملصقات تسخر من هذه الأعمال. فقد صُمّم ذاك المعرض لإثارة الرأي العام ضد الحداثة، ونُظِّم بعد ذلك في مدن أخرى عديدة بألمانيا والنمسا. ومن بين الأعمال المعروضة كانت لوحات لفنَّانين من أمثال: مارك شاغال، وبول كيلي، وبيكاسو، ورينوار. وقد شكَّل بيان المصريين نواة لتأسيس الحركة السوريالية المصرية؛ إذ أعلن بعد شهر واحد عن تأسيس جماعة "الفنّ والحرية".

على الرغم من أن السريالية كانت بمنزلة حركة احتجاج ضد وحشية الحرب العالمية، فإن السريالية المصرية لم تكن نتيجة حرب، حتى وإن بدت كذلك. كانت، بحسب لويس عوض، ردًّا فنيًّا على معاهدة 1936م، التي أدت إلى انفصال السلطة عن الشعب. فقد رأى الشعب بعد هذه المعاهدة الجمود في كل شيء، وأن نضاله وكفاحه من أجل التحرر قد أُحبِطا. لذا، كان لا بدَّ من التحديث، وثورة في الفكر والفنّ والحياة تُعبِّر عن الروح المصرية. كانت سوريالية حنين ابنة الواقع المصري، ومرتبطة أكثر بالثورة لا بالإحباط، كما لم تكن تقليدًا غربيًا صرفًا.

أشار البيان الأول للحركة إلى مساندة ما سمَّاه الفاشيون فنًا منحطًا؛ لأن "فيه كل آمال المستقبل، لنعمل على نصرته ضد العصور الوسطى الجديدة التي يحاولون بعثها في قلب أوروبا مرة أخرى". واستمر نضال الجماعة ضد "العصور الوسطى الجديدة"؛ إذ دعمت بعد أيام قليلة طه حسين في معركته ضد الحركة الرجعية داخل جدران مجلس النواب. وكان أقطابها هذه المرة خمسة من أعضاء المجلس، وجهوا استجوابًا إلى وزير المعارف "بشأن الأسباب التي حدت بالوزارة إلى إسناد وظيفة مراقب الثقافة العامة إلى رجل مثل طه حسين عُرف بنزعات وآراء ضد تقاليد البلاد".

وراح حنين يكتب بالعربية في محاولة للوصول إلى الشارع، وينشر مقالات ويصوغ بيانات ويدخل في معارك فكرية. كان من بينها معركته ضد توفيق الحكيم، والشيخ أبو العيون، وكذلك قرارات وزارة التضامن التي تنتقص من المرأة. وخصَّص حنين مقالاته للدفاع عن حقوق المرأة، معتبرًا أن "المرأة هي المرآة الصادقة التي ينعكس عليها حال المجتمع من حيث تقدّم الأخلاق واتساع الحرية. فنظن من هنا أن تقدّم المجتمع المصري لا يزال تنقصه خطوات كثيرة جريئة حتى يصل إلى ما نريده له من تمدين ورقي".

وواصلت الجماعة حربها ضد ما سمَّته "ثالوث الفقر والجهل والمرض"، وكانت هذه الموضوعات محور مجلة "التطور"، ثم "المجلة الجديدة". وكان الفنّ أيضًا جزءًا من المعركة. كتب حنين عن موقف الجماعة، قائلًا: "إن هدفنا ليس تغيير الرغبة، بل تغيير المجتمع وتكييفه مع رغباتنا. لا يمكن للفنِّ أن يكون عاطفيًا فقط، فهو ضد النظام القائم وضد الطبقة الحاكمة، فالفنّ ليس سوى مَعْمل بارود». وسعى إلى "إعادة الحرية للخيال السجين مرة أخرى، وإعادة الرغبة بكل ما فيها من قوة، وإعادة الجنون بقوته القاتلة إلى الأشياء... كل هذا لا يمكن أن يُسمَّى عملًا سلبيًا. يا شباب، لقد حان الوقت للاتجاه نحو الآفاق الخصبة، وعندها نسير جميعًا نحو كل تلك الكنوز الحقيقية التي هي ملكنا".

ظلَّ حنين في كل ما قام به ضد زمن الازدراء، داعيًا جميع المفكرين الأحرار أن يوحّدوا جهودهم لإعادة الثقة باستمرار الترقي الإنساني. فالتغلب على النُّظم الفاشية ما هو إلا مرحلة في طريق التحرر. يكتب في بيان له: إن النُّظم الفاشية تمثّل اليوم قوات الظلام. ولكي نواجه هذه النُّظم ونحمّس الجماهير، ونحرز النصر النهائي، يجب على قوات النور أن تتقدم إلى العالم بمنهج شجاع يتجاوز الحدود المظلمة الحاضرة. فهذه الحرب لا بدَّ أن تكون خيبة أمل جديدة للمحاربين ولا مبرّر لها، إذا كانت لا تمهّد مستقبلًا أصلح".

في عام 1948م، قطع حنين صلته بالحركة السريالية، مُعلنًا أن القيمة الوحيدة، والقيمة المنسية، والقيمة المهددة هي الفرد. واختار الصمت بوصفها وسيلة من وسائل المقاومة؛ إذ "يبقى الصمت التعبير السوريالي الأجدر بالاحترام»، كما كتب إلى بريتون في آخر رسالة له.

غادر حنين السوريالية، ولكن تمرده ونضاله لم يتوقفا لحظة. واصل إصدار البيانات والمطبوعات، ولم يتوقف يومًا عن الكتابة أو الإسهام في النقاشات العامة. واصل تمرّده حتى على اسمه الذي اختارته له العائلة. وقّع بعض مقالاته وكتبه باسم "جان دوميان". وعندما أحب بولا العلايلي، حفيدة الشاعر أحمد شوقي، ورفضت أسرتها ارتباطه بها لاختلاف الديانة، ذهب إلى الأزهر ليُعلن إسلامه، واختار اسمًا آخر هو "بايزيد"؛ ليصبح اسمه الجديد في الأوراق الرسمية بايزيد حنين. ولربَّما استلهم الاسم من إحدى مسرحيات الكاتب الفرنسي الشهير راسين.

تحكى صديقة قاهرية شهدت حفل زفاف حنين أن المأذون سأله أثناء عقد الزفاف عن اسمه فأجابه: بايزيد. دُهش المأذون من غرابة الاسم. فشرح له جورج الأمر، فقال المأذون: "جورج اسم كويس". وسجّله في قسيمة الزوج رافضًا وساخرًا من اسم بايزيد!

بعد يوليو 1952م، كان العالم قد تغيّر. هاجر زملاء حنين ورفاق دربه، موزّعين في منافٍ مختلفة. وغادر العالم من غادر، وهاجر هو متنقلًا بين روما ومدريد قبل أن يستقر في باريس، مكررًا تمامًا رحلة الطفولة.

وقبل أن يموت بلحظات، سأل زوجته إقبال العلايلي: لماذا يموت أبناء الفيلة بمفردهم؟

كان يتذكر رفاق الرحلة الذين تفرّقوا بين المنافي المختلفة، وسبقوه إلى الموت: فؤاد كامل، وكامل التلمساني، ورمسيس يونان.