السوق هو القلب النابض في كل مدينة، وهو الشريان الذي يمدها بالحياة.

وأكثر من ذلك، لا وجود لمدينة مهما كانت صغيرة من دون سوق، ولا مكان للسوق خارج المدينة. حتى إننا لا نعرف أيهما سبق الآخر إلى الظهور.

إنه الفضاء الذي يمد الحياة الحضرية بجميع احتياجاتها اللازمة للاستقرار. يتغذى من نمو المدينة، وتتغذى المدينة من نموه. فيكاد يكون خطابًا عن نوعية الحياة فيها وأحوالها.

وبسبب ارتباطه العضوي هذا بالحياة الحضرية، كثيرًا ما تتجاوز أهمية السوق وظيفته الأولية، ليصبح مسرحًا للأحداث واللقاءات والاستكشاف، حتى ليمكن القول إن “السوق” أصبح نافذة ثقافية على كثير مما يجري في العالم، وفيه نتعلم الاختيار والمفاضلة وقيمة الأشياء.

في هذا الملف، يجول بنا عبدالله العقيبي وفريق القافلة على حفنة من أسواق العالم، لاستكشاف مدى تغلغلها في الحياة الحضرية، والتلوّن الكبير في شخصياتها، وحضورها في الحياة الثقافية، الذي لا يقل شأنًا عما تعبّر عنه في الاقتصاد.

لو شئنا أن نقتصر في تعداد مكوّنات أي مدينة أو بلدة في العالم على مكوّنين اثنين فقط، لقلنا إنهما: المسكن والسوق. فلا حياة لأي منهما من دون الآخر. ولذا، فإن تاريخ السوق، وحتى إن لم يُؤتَ على ذكره بالتفصيل، هو من ضمن تاريخ أي مدينة.

وأن يتكوّن السوق بشكل أساس من مجموعة متراصة من المتاجر، فهذا لا يعني أنه يقتصر عليها؛ إذ إن هذه المتاجر تتكامل مع مرافق عديدة أخرى مثل: المقاهي والمطاعم وحتى الفنادق؛ ليصبح السوق مقصدًا لغايات إضافية أخرى، ومتنزهًا لكثيرين.

عند البحث عن نشأة الأسواق، لا نجد غير ترجيحات علماء الأنثروبولوجيا القائلة إن الأسواق نشأت مع نشوء التجارة، قبل نحو سبعة آلاف سنة. وإلى ذلك تُضاف ترجيحات أخرى تجمل وصف الأسواق في معظم المدن التي كانت قائمة قبل الميلاد، بأنها كانت تُقام خارج المدن. وعلى الأرجح، أنها كانت دورية عندما كانت في بدايات تشكّلها. أمَّا في داخلها، فلم يكن هناك غير تجّار متفرقين يزاولون أعمالهم من بيوتهم. والمؤكد، أن الحضارات القديمة أولت التجارة وأحوال الأسواق العناية اللازمة، وتدل على ذلك “شريعة حمورابي” في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، التي احتوت على عشرات القوانين الخاصة بضبط التجارة، ومن بينها سبع مواد تتعلق بعمل الدكاكين والتجارة بالجملة.

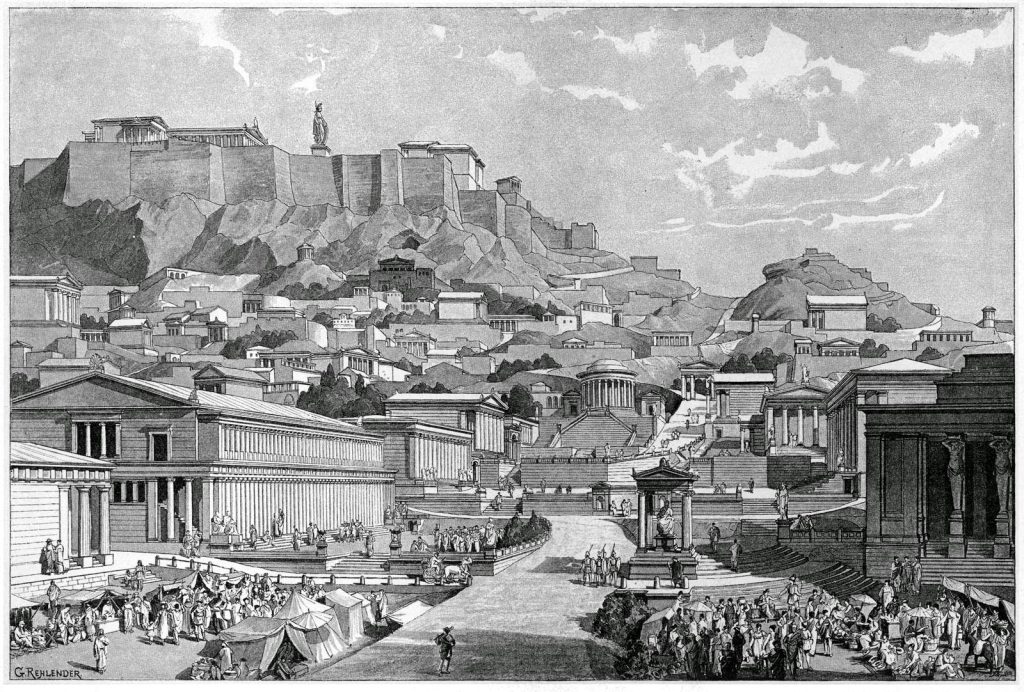

كان الإغريق أول من أنشأ أسواقًا مخططة ومنظمة في وسط كل واحدة من مدنهم الكبيرة، وأطلقوا عليها اسم “أغورا”. وهي أماكن وفضاءات عامة يلتقي فيها البائعون والمشترون بهدف التبادل التجاري، حيث يجتمع أصحاب كل حرفة أو مهنة في أكشاك متقاربة وفق نوعية السِلع؛ فبائعو السمك لهم موقعهم الخاص، وبائعو الملابس من الدباغين وأصحاب الجلود في مكان واحد هم أيضًا، وبائعو السلع الباهظة مثل العطور والقوارير وآنية الفخّار في مكانهم المخصص لهم. وإليهم يعود الفضل في تقسيم السوق وفقًا للمهن والصنائع، الذي نجده حتى اليوم في كثير مدن العالم.

وفي الإمبراطورية الرومانية، تعزَّز موقع السوق في قلب المدينة بجوار المعابد الكبرى، وأسموه “الفوروم”. وفي عام 707 بعد الميلاد، منعت الصين إقامة الأسواق خارج المدن، تمكينًا للسلطات من الإشراف على عملها بدقة، ومراقبة الموازين والسلع والأسعار والعملات المزيّفة.

السـوق في المدينة الإسلامية

وفي حين أن الأسواق في أوروبا ظلت طوال القرون الوسطى تُقام في الهواء الطلق قرب قصور النبلاء والإقطاعيين الذين كانوا يملكون حصة من الغلال، تطورت في المدن الإسلامية الأسواق المسقوفة في قلب المدن؛ لتصبح معالم بارزة في مجال العمران والهندسة والتخطيط الحضري، كما الحال في إسطنبول والقاهرة ودمشق.

وتتميز الأسواق الإسلامية بسِمة ربَّما لا نجدها في أنحاء أخرى من العالم، وهي تسمية أنحاء السوق بمسميات لها علاقة بنوعية المعروضات الموجودة فيه، مثل: سوق العطارين وسوق الخياطين وسوق الصاغة وسوق النحاسين. وكثير من هذه الأسواق موجود حتى اليوم، بل إن بعضها لا يزال يحافظ على المباني القديمة المتميزة في عمارتها، التي تعود إلى مئات السنين، كما هو الحال اليوم في “سوق المدينة” في حلب، الذي بُني في القرن الرابع عشر الميلادي ويبلغ طوله الإجمالي 13 كيلومترًا، وهو مسقوف بشكل شبه كامل. وانفصال هذه الأسواق بعضها عن بعض بسبب التخصص، راجع إلى تسهيل عملية التسوق، إلا إن الأمر قد يكون له مبررات أخرى، منها سهولة التواصل والانتفاع بين أبناء المهنة الواحدة، أو بسبب الإزعاج المنبعث من بعض المهن، مثل مهنة النحاسين أو النجارين. فعلى الأغلب، لن يتحمل تبعات مهنته إلا من كان لديه المشكلة نفسها.

واللافت أن ترتيب هذه الأسواق في المدن الإسلامية، كان ينطلق من موقع السوق بالنسبة إلى المسجد الكبير في المدينة. فأقربها إلى الجامع هي الأسواق التي تبيع سلعًا ثمينة وجميلة مثل سوق الصاغة أو سوق العطارين. أمَّا أسواق اللحوم والطيور والخضار، فكانت في الأطراف، عند أبعد ما يكون عن الجامع. وهذا هو الحال الذي لا يزال قائمًا من القرن الرابع عشر حتى اليوم في مدينة طرابلس اللبنانية.

وقد استلهمت بعض المدن الحديثة الطراز المعماري القديم للسوق الإسلامي، كما استلهمت التخصص في نوعية المعروضات، وفق المجالات المتاحة وحجم العرض والطلب.

مدن بأسواق عديدة

أدت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر إلى تضخم المدن بوتيرة غير مسبوقة، بفعل تدفق سكان الأرياف إلى العمل في المجالات الجديدة. فتعاظمت الاحتياجات إلى السلع، ولأن المدن كانت تتمدد أفقيًا، لم يعد السوق المركزي التقليدي كافيًا لسد هذه الاحتياجات، فصار لكل منطقة سكنية سوقها. وأكثر من ذلك، صار لكل سوق طابعه الخاص الموسوم إجمالًا بالفئة الاجتماعية التي يخدمها. منها ما هو في الهواء الطلق على جانبي شارع، كما هو حال معظم أسواق المدن الحديثة، أو مسقوفة في أزقة للمشاة، أو داخل أبنية كبيرة تُعرف اليوم باسم “المول”. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نشأ في العصر الحديث فنٌ قائم بحد ذاته، ومقرّه السوق، ألا وهو فن عرض السلع وتصميم واجهات المحال التجارية بما ينسجم مع هويتها، وقد أصبح هذا الفن قطاعًا اقتصاديًا ومهنيًا مستقلًا بذاته.

الدائم والدوري منها

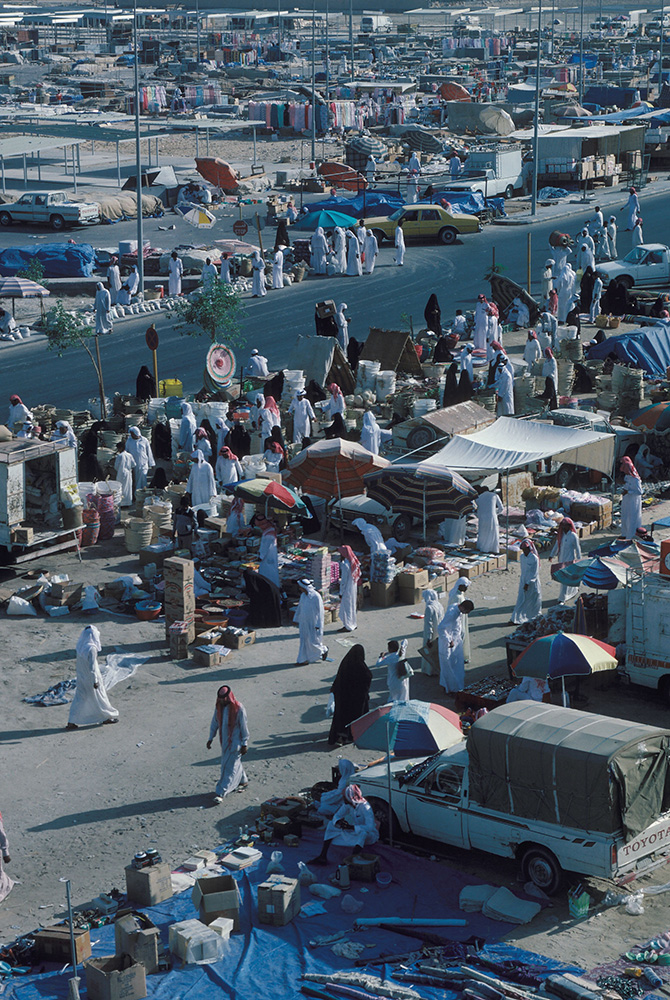

تنقسم الأسواق بحسب مدة عملها إلى قسمين: أسواق تعمل بشكل يومي وعلى مدار السنة باستثناء أيام العطل الرسمية، وتُعرف بالأسواق الدائمة، وهي عصب الحياة اليومية والاقتصادية كما هو حال معظم الأسواق التي يرتادها الجميع. في حين تعمل أسواق أخرى يومًا واحدًا في الأسبوع مثل سوق الجمعة في مدينة الدمام، أو أيامًا قليلة محددة وتُسمَّى “الأسواق الموسمية أو الدورية”، ومعظمها يكون في الهواء الطلق عند أطراف المدن أو خارجها، خلافًا للأسواق الدائمة التي تتمركز في وسط المدينة. وفي حين أن معظم الأسواق الدورية يتخذ مظهرًا يتسم بشيء من العشوائية، يمكن لبعضها أن يكون ضمن إطار معماري منظّم، كما حدث مع سوق الأربعاء الشهير في الأحساء.

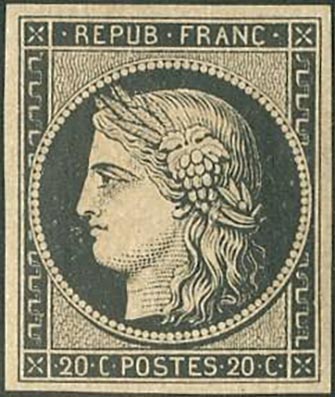

ومن الأسواق الدورية ما هو متخصص بسلعة معينة، وهي أماكن مميزة يجتمع المهتمون فيها بنوع معين من المنتجات أو السلع. ففي باريس على سبيل المثال، يوجد كثير من الأسواق الدورية المتخصصة التي تستهدف فئات معينة من المهتمين بنوع معين من السلع، مثل السوق الدوري الذي يُقام ثلاث مرّات أسبوعيًا في جادة مارينيي، لبيع الطوابع البريدية وشرائها فقط.

والواقع أن معظم مدن العالم تعرف هذا النوع من الأسواق التي يمكنها أن تشمل كل شيء من المنتجات الغذائية في مواسمها، إلى الكتب والتحف الفنية والمفروشات المستعملة وكل ما يريد أصحابه التخلص منه. وبعض هذه الأسواق هي مقصد لصيادي “اللقطة”، الباحثين عن صفقة مربحة بشكل غير اعتيادي.

لكل سوق تاريخه وشخصيته

لكل سوق في العالم صورة مختلفة في وجدان المتسوق، حتى عند من سمع به ولم يزره سابقًا. بعضها موسوعي لاشتماله على مختلف أنواع السلع، وبعضها يغلب عليه الطابع التاريخي، وبعضها يتعالى على الطبقة الوسطى، وبعضها يتعاطف مع الطبقة التي دونها. وفيما يأتي عينة من هذه الأسواق، من دون الزعم طبعًا أنها مسح شامل لأهم أسواق العالم.

سوق البطحاء في الرياض

تأسس هذا السوق فوق مجرى وادي البطحاء خارج بوابة الثميري، منذ أن كانت الرياض مدينة طينية مسوّرة، وكانت قوافل التجار تلتقي في هذا المكان. وغداة توحيد المملكة وتوسعها خارج الأسوار، تعزّز هذا السوق وموقعه ليصبح قلب المدينة الحديثة. ونما بسرعة نمو المدينة حتى غدا من أكبر الأسواق في الجزيرة العربية. فعلى محوره الرئيس، تصطف عشرات المراكز التجارية المؤلفة من طابقين أو ثلاثة، ويتكامل هذا المحور مع عدة شوارع فرعية شبه متخصصة لتجعل منه سوقًا موسوعيًا؛ إذ يجد المتسوق فيه ما لا يمكن إحصاؤه من السلع المتنوعة التي تشمل كل شيء من الملابس للجميع إلى الخضار المستوردة من شرق آسيا، ومن سبائك الذهب إلى السجاد العجمي، ومن جوارب الأطفال إلى الإلكترونيات. والطابع الرئيس الذي يطبع “البطحاء”، هو توجهه بشكل خاص إلى الطبقة الوسطى في المدينة.

سوق الحميدية في دمشق

هو سوق من خط مستقيم ومسقوف، بُني على مرحلتين: المرحلة الأولى كانت في عهد السلطان عبدالحميد الأول، في عام 1780م، وقد كان اسمه في تلك المرحلة “السوق الجديد”؛ لأنه بُني بديلًا لسوق الروم آنذاك. أمَّا المرحلة الثانية، فقد كانت في عام 1884م، حيث جرى تجديد السوق وتوسعته، وهو السوق الذي نعرفه اليوم. وعلى الرغم من تكامله مع متفرعات كثيرة منه وأهمها سوق البذورية، فإنه يصعب وصفه بالموسوعية؛ لأنه موسوم بطغيان المشغولات اليدوية الشامية التقليدية على معروضاته، مثل: الحلي والتحف والمفروشات والأقمشة الفاخرة. وهذا ما جعل منه مقصدًا سياحيًا ومعرضًا فنيًا يجذب إليه المتسوقين كما الفضوليين. وعن هذا السوق قال أحد الرحّالة الغربيين ذات مرة: “فيه من الأشياء الجميلة لدرجة لو أنك كنت تخبئ مالك في عظمة ساقك لكسرتها لتخرجه وتشتري به”.

سوق الذهب في دبي

تأسس عام 1940م بجوار خور دبي، وهو سوق متخصص، ويعدُّ أحد أكبر أسواق الذهب في العالم؛ إذ يحتوي على أكثر من 400 متجر لبيع الحُلي الذهبية والماسية والأحجار الكريمة، منها ما هو في متناول الطبقة الوسطى، ومنها ما يستفز خيال هذه الطبقة. وبات هذا السوق مقصدًا سياحيًا حتى لغير المشترين الذين تُدهشهم رؤية هذه الأكوام الهائلة من الذهب في مكان واحد.

السوق المصري في إسطنبول

في قلب مدينة إسطنبول القديمة، وتحديدًا في منطقة “إمينونو” في الجزء الأوروبي من المدينة يقع السوق المصري، الذي أنشئ في عهد السلطان مراد الثالث عام 1597م. وتفيد الروايات التاريخية بأنه سمِّي بالسوق المصري بسبب استيراد القهوة والتوابل من الهند وجنوب آسيا إلى مصر، ومنها إلى إسطنبول. ومن أشهر أقسامه بازار التوابل، الذي كان قد بدأ بوصفه مكانًا لبيع التوابل والكافيار والأعشاب فقط، ثم تطور مع مرور الزمن ليتضمن مجموعة متنوعة من المأكولات، مثل: المكسرات وعسل النحل والحلويات التركية والفواكه المجففة والخضراوات. وبجوار بازار التوابل، يمكن للزوار أيضًا استكشاف مجموعة مختارة من الأجبان، بالإضافة إلى لحم البقر المدخن والمجفف. يضم البازار أكثر من 100 متجر، ويعدُّ وجهة سياحية للسياح العرب والأجانب.

ساحة كونوت في نيودلهي

هي فخر العاصمة الهندية وقلبها التجاري والاقتصادي. بدأ بناؤها في عام 1929م، واكتمل عام 1933م. وأسميت في الأساس على اسم الأمير الإنجليزي أرثر دوق كونوت، وتغيّر اسمها عام 1995م ليصبح “ساحة راجيف غاندي”.

تتكوّن هذه الساحة من دائرتين متمركزتين. الدائرة الداخلية هي عبارة عن أبنية من دورين فقط، مبنية على الطراز الكولونيالي، وتحتوي في أدوارها الأرضية على متاجر، يغلب عليها الطابع الثقافي؛ إذ إن الأجنحة المختلفة فيها مخصصة لعرض أفضل المنتجات (وخاصة الحرفية منها) في كل ولاية هندية على حدة. أمَّا الدائرة الكبرى، فقد ارتفعت فيها الأبنية الزجاجية الحديثة التي تضم مقرّات الشركات الكبرى وفروع المصارف، إضافة إلى المتاجر والمراكز التجارية بمفهومها الحديث.

مع أن هذه الساحة هي سوق حقًّا، فإن غناها بمرافق الترفيه من دور سينما ومسارح وصالات عرض فنية، يضيف إليها بُعدًا ثقافيًا. إضافة إلى ما فيها من فنادق فاخرة، ومن بينها أول فندق فاخر بُني في الهند، استضاف مفاوضات بين غاندي ونهرو ومحمد علي جناح، لمناقشة انفصال باكستان عن الهند. وبسبب ارتفاع إيجارات المتاجر فيها (1650 دولارًا للمتر المربع الواحد سنويًا)، تستبعد هذه الساحة معظم التجارات الصغيرة وزهيدة الثمن.

الجادة الخامسة في نيويورك

الجادة الخامسة هو اسم أحد أشهر أسواق العالم وأكثرها تعاليًا على الطبقة المتوسطة، نظرًا لما يجتمع فيها من أفخر الماركات العالمية وأغلى السلع ثمنًا. تأسست هذه الجادة في القرن التاسع عشر بوصفها شارعًا رئيسًا للتسوق والثقافة، وشهدت حركتها التجارية أكثر من انتكاسة خلال القرن العشرين، قبل أن تتابع صعودها بدءًا من سبعينيات القرن الماضي. ليصبح إيجار المتجر فيها الأغلى في العالم، وكذلك السكن في الأدوار العليا من مبانيها. وأن تكون الجادة الخامسة مقصدًا للتسوق بالنسبة إلى المتمكنين ماليًا، فهذا لا يعني أن غيرهم مستبعد عنها. إذ تضم هذه الجادة صالات عرض فنية ومتاحف (المتروبوليتان ومتحف قصر روكفلر) ومكتبات ومطاعم ومقاهي تجعلها وجهة ثقافية أيضًا لأبناء المدينة، وفرصة للسياح لاستكشاف أبرز معلم حضري في أمريكا، والاطلاع على كل ما هو جديد ومعاصر.

شارع الريفولي في باريس

يقع في وسط العاصمة الفرنسية تمامًا، ويبلغ طوله نحو 2.15 كيلومتر، ويضم مجموعة واسعة ومتنوعة من المتاجر الفاخرة والماركات العالمية المشهورة. وعلى الرغم من أنه ليس أكبر أسواق باريس (بولفار سان جيرمان أكبر منه بطوله البالغ 3.5 كيلومترات)، فإنه يتميز عن غيره بأمرين: مكانته التاريخية؛ إذ إن نواته بوصفه سوقًا تعود إلى القرون الوسطى، ثم كان أن وسّعه نابليون الأول في القرن التاسع عشر ووحد مظهره الخارجي الجميل الذي نراه اليوم على شكل رواق مسقوف وطويل.

والأمر الثاني، هو موقعه بمحاذاة الجناح الشمالي لقصر اللوفر، أكثر المقاصد السياحية استقطابًا للسياح في العالم. كما تتفرع منه عدة طرق صغيرة هي أسواق شهيرة مثل “رو دي لا بي” الذي ينتهي بدار الأوبرا، وعلى مرمى حجر منه تقع ساحة “فاندوم”، مقر أكبر دور المجوهرات الفرنسية. كما أن طرفه الغربي ينتهي عند بداية شارع “فوبور سانت هونوريه”، حيث أشهر دور الأزياء الفرنسية وأعرق معارض الفن في باريس. ولذا، يمكن القول إنه سوق يستمد أهميته مما يحيط به بقدر ما هو موجود فيه.

السكن في السوق

الزائر للأسواق القديمة، سيلاحظ أن بعضها يتكوّن من طابقين: الطابق الأرضي عبارة عن محال تُعرض فيها البضائع المخصصة للبيع والتداول، بينما يحتوي الطابق الثاني على مساكن. وعلى الأغلب وُجدت هذه لتوفر على التجار الجهد والمال والوقت. وللسكن في السوق تاريخ عريق. إذ كانت توجد قديمًا فنادق شعبية وخانات داخل الأسواق. وقد شغلت هذه الفنادق مكانةً مهمة في العمران الاقتصادي، وكَثُرت بصفةٍ خاصة في مراكز المدينة، وحول المساجد الكبيرة، وبجوار حمامات المدن.

وغالبًا ما كانت هذه الفنادق تُسمَّى بأسماء البضائع والسلع التي تُباع فيها، وسُمّي بعضها الآخر بأسماء أصحابها أو بلد منشأ التجار الذين كانوا يترددون عليها.

وتحولت هذه الفنادق والخانات مع مرور الوقت من مجرد نُزل يقطُن به التجار أثناء عمليات البيع والشراء، إلى أسواق صاخبة يختلط فيها التجار المقيمون مع القادمين بسلعهم وبضائعهم من أماكن بعيدة، كما كانت تُعقد داخل هذه الفنادق الصفقات التجارية، فضلًا عن البيع بالمزاد. إن ظاهرة السكن في السوق، وما صاحبها من معمار خاص، انتقلت مع الزمن إلى الأسواق الحديثة، حتى غدت المناطق السكنية المجاورة للأسواق المركزية، مكانًا شبه مخصص لسكن أهل هذه الأسواق، من تجار وعاملين. والزائر لمنطقة البلد في مدينة جدة في المملكة، على سبيل المثال، سيلاحظ بوضوح هذه الظاهرة، فمعظم ساكني العمارات المجاورة لأسواق البلد هم من الموظفين في السوق.

تبقى الإشارة إلى أن للسكن في السوق حسناته وسيئاته. فمن حسناته الوجود بالقرب من مركز العمل ومن الموارد التي يحتاج إليها الفرد بشكل يومي، فيغني عن الاعتماد على وسائل النقل ويوفر الوقت. أمَّا أبرز سيئاته، فهي المعاناة من الضجيج والازدحام، وما قد ينبعث من بعض الأسواق من ملوثات للجو.

المول.. ما للظاهرة وما عليها

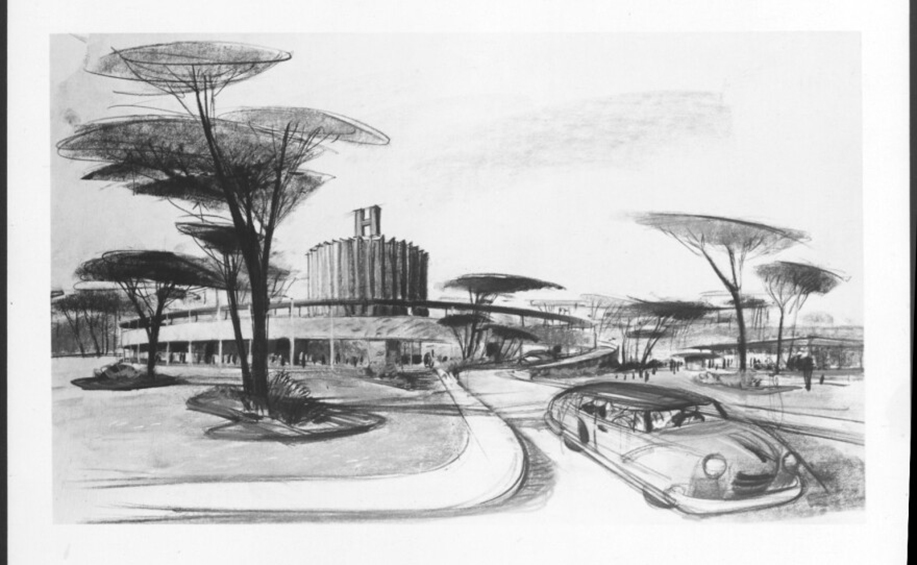

ظهر المركز التجاري الحديث المعروف عالميًا باسمه الإنجليزي “مول”، في منتصف القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1956م، عند افتتاح أول مركز للتسوق في إيدينا بولاية مينيسوتا الأمريكية، من وحي أفكار المهندس المعماري فيكتور جروين، الملقّب بأبي المراكز التجارية، الذي قدم للبشرية أول تصميم معماري يمثّل صورة المول بشكله الذي نعرفه اليوم في كل مدينة من مدن العالم.

لكن بالعودة إلى المؤرخين، ظهرت نواة فكرة المول قبل ذلك بنحو قرن، وتحديدًا في عام 1869م، عندما أنشأ رجل الأعمال الفرنسي أريستيد بوسيكو أول مركز للتسوق في باريس، والمعروف باسم “لو بون مارشيه”. واهتم بوسيكو بشكل المركز المعماري الحديث، قبل أن يُضاف إليه ما يتعلق بقانون التسوق. فقد كانت واجهات المركز زجاجية وفي غاية الفخامة، تغطي هيكله الحديدي الضخم، حتى أصبحت علامة من علامات الإبهار البصري، وأيقونة معمارية لافتة للانتباه. والجدير بالذكر أن بوسيكو أوكل هذه المهمة إلى اثنين من أعظم مصممي المباني آنذاك، وهما: لويس شارل بوالو، وغوستاف إيفل مصمم ومبتكر برج إيفل.

فحتى آنذاك، كانت الأسواق أبسط معماريًا، تحتمي من أشعة الشمس الحارقة بظل ألواح خشبية أو أقمشة مظلات قديمة، أو ربَّما بأسقف حجرية كتلك التي تغطي الأسواق القديمة في المشرق، ويتسلل منها نور الشمس من دون أن يضيئها بالكامل. وكانت تجربة التسوق اجتماعًا قائمًا على الاحتياج، لا التسويق واستغلال ازدياد كثافة الطبقة الوسطى في المجتمع الصناعي، التي بدأت فعليًا بتغيير نمط حياتها تبعًا لتطور مستواها المادي، الذي فرض عليها محاولة التشبه بالطبقة الأرستقراطية.

وإضافة إلى المظهر المعماري الباهر، ابتكر بوسيكو نظامًا أو مفهومًا حديثًا للتسوق، لا يعتمد على المفاوضة في الأسعار كما في السابق، وهو نظام مبتكر ومبكر بالنسبة إلى ذلك الزمن. ويمكننا أن نجمل أهم عناصر هذا النظام التسويقي في الابتكارات التالية، التي تعد اليوم بديهية، ومنها:

• التنوع في التجزئة: حيث تُعرض مجموعة متنوعة من المنتجات تحت سقف واحد، وهو ما يوفر للزبائن تجربة تسوق مريحة وشاملة، وهذه إحدى أساسيات المول بمفهومه الحديث.

• تطبيق سياسة الأسعار الثابتة والموضحة بشكل علني على المنتجات للاستغناء عن التفاوض، ما جعل عملية التسوق أكثر شفافية وأسهل بالنسبة إلى الزبائن.

• عروض التخفيضات الفصلية: ابتكر بوسيكو مفهوم التخفيضات الموسمية والتخفيضات الفصلية، وهو ما جذب العملاء بشكل كبير وزاد من مبيعات المتجر.

• الخدمات المبتكرة وخدمات ما بعد البيع: ومنها التسليم إلى المنازل والاستشارات الشخصية للعملاء، وكذلك إمكانية تجربة المعروضات داخل المتجر، وإمكانية الاستبدال خلال أيام، في حال تردد الزبون في شراء المنتج. كل ذلك أسهم بشكل مبكر في جعل تجربة التسوق أكثر راحة ورفاهية، للرجال والنساء على حد سواء.

كانت تلك الابتكارات في تجربة التسوق داخل مكان واحد محورًا لتغيير مفهوم التسوق بوجه عام، وذات تأثير بارز على التجارة العالمية حتى وقتنا الحاضر.

لكن هذه البذرة المبكرة ذات الطابع الباريسي، على الرغم من أهميتها، لم يكن لها تأثير كبير على مفهوم التسوق العالمي الذي نعرفه اليوم. إذ لم يرصد المؤرخون تأثيرها خارج أوروبا على سبيل المثال. لكن التأثير الأكبر، الذي امتد إلى أصقاع الأرض، كان للمعماري الذي ذكرناه في بداية حديثنا، أي المهندس فيكتور جروين، الذي صمم أول مركز تجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استوحى تصميمه من العناصر الجمالية في مدينته في النمسا، التي فرّ منها عام 1938م بعد الاحتلال النازي. وكان غرضه من التصميم، أن يكون كل يوم يومًا مثاليًا للتسوق. ففي يوم افتتاح مركز التسوق في ولاية مينيسوتا، كان الثلج يغطي الشوارع، ومع ذلك كان التجول بين المحال في ممرات مزينة بديكورات أنيقة أمرًا ممكنًا، والموسيقى الهادئة حفظت للمتجولين الشعور بالراحة طوال الوقت.

انتشاره عالميًا

ابتكار جروين هذا أحدث تأثيره في المجتمع الأمريكي، وما لبث أن انتشر كالنار في الهشيم. فبحلول عام 1986م، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تكتظ بنحو 25 ألف مركز تسوق. واستوحى معماريون آخرون مراكز تجارية من التصميم الذي وضعه جروين، ليُطلق على المعماري النمساوي بعد ذلك لقب “أبو المراكز التجارية”. وصنفت مجلة “كونسيومر ريبورت” ابتكار المول ضمن أفضل خمسين ابتكارًا أحدثت ثورة في حياة المستهلك.

بفضل ابتكار المول شهد نمط التسوق نقلة هائلة أثّرت في العالم كله. وصار المول عنصرًا يتكرر ظهوره في المدن الكبيرة والتجمعات الحديثة، وتتعدد أغراض ارتياده بين الأغراض التجارية والترفيهية والثقافية؛ إذ تتوفر في هذه المولات المقاهي ودور السينما والألعاب الترفيهية، وكذلك أماكن العناية بالأطفال.

الغريب أن فيكتور جروين نفسه، تراجع عن أفكاره المعمارية بخصوص المجمعات التجارية، وقال بصريح العبارة قبل وفاته في الستينيات الميلادية: “أرفض إنفاق الأموال على هذه المباني البغيضة، التي دمرت المدينة. أنت تذهب لتشتري شيئًا، ثم تجد نفسك وسط الكثير من الأشياء الأخرى، حتى تنسى ما جئت من أجله، لقد استغل الرأسماليون فكرتي، وأنا أعلن براءتي منها”.

ما كان المؤسس يبتغيه حقًا

ولكن، ما الذي كان يريده هذا المعماري من فكرة المول؟

بتتبع أفكار الرجل في مؤلفاته ومقالاته، نجد أنه كان يريد أن تتخلص المدينة من الآثار السلبية لتزايد أعداد السيارات، التي كان يكرهها، ويقف ضد زيادة تصنيعها الذي سيدمر البيئة. لذلك فكر في إنشاء مراكز تجمّع يستطيع الناس من خلالها ممارسة المشي والتبضع، بالإضافة إلى احتواء هذه المراكز على مرافق تثقيفية مثل المكتبات، ومرافق خدمات مثل العيادات الطبية، وجعلها صديقة للبيئة من خلال تشجيرها وإمدادها بالقنوات المائية. لكن رأس المال تنازل عن كل هذه الأفكار التي تساعد على أنسنة المدن، واكتفى من الفكرة بالطبيعة المعمارية، التي تخدم السعي إلى الربح الفوري.

غادر جروين الولايات المتحدة الأمريكية في آخر حياته إلى مسقط رأسه في النمسا، محاولًا تنفيذ مشاريعه الواعدة من دون تدخلات الفكر الرأسمالي المهووس بالربح، وحاول تنفيذ عدد من المشاريع التي تعتمد على المساحات الكبيرة الخالية تمامًا من تهديد السيارات، وآثارها السلبية على البيئة الحضرية للمدن. وهذه النظرة إلى الأسواق بدأت تتنامى في عدد كبير من مدن العالم، فأصبحت تتنافس في جعل فضاءات المدن تختلف عن سابق عهدها. فبدلًا من المجمّعات التجارية (المولات)، أصبحنا نسمع دعوات قوية تُطالب بإعادة فضاء السوق إلى سابق عهده؛ أي جعله مساحات خضراء ممتلئة بالمشاة، يزينها حسن التنظيم المعماري صديق البيئة. وتعدُّ المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة التي تبنّت مثل هذه النظرة إلى السوق، وجعلها مبدأ من مبادئ جودة الحياة لمواطنيها في إطار رؤية السعودية 2030.

اليوم، وبسبب إمكانية التسوق عبر الإنترنت، باتت مكانة المولات مهددة بالتراجع في مدن كثيرة حول العالم، وهذا ما أعطى للشكل الأحدث منه، الذي يسمح بالتفاعل مع البيئة، فرصة كي يبرز بوصفه مظهرًا حضاريًا يمكنه أن يغير مفهوم التسوق داخل المجمّعات المغلقة؛ لتعود فكرة فيكتور جروين الأصلية للظهور مرة أخرى، ربَّما لأنها كانت فكرة مخلصة وإنسانية وبعيدة الأثر.

السوق في الرواية

لمَّا كان السوق هو المكان الرحب لحراك الناس واحتكاك بعضهم ببعض، وفيه تختلط المرئيات بالمسموعات وبالروائح المختلفة، فهو الفضاء الأنسب لكتَّاب ومبدعي فن الرواية، الذين يبحثون دائمًا عن أرض خصبة تتصارع عليها شخصيات أعمالهم. وهذا واقع ماثل في كم هائل من الروايات، التي استخدمت السوق مكانًا للأحداث والوقائع الروائية.

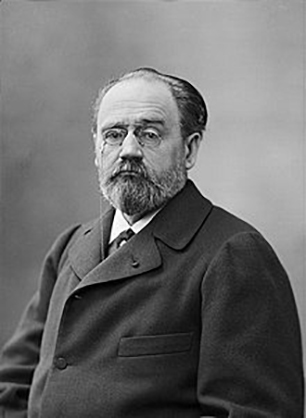

كان ظهور السوق بصفته مسرحًا للأحداث، مبكرًا في فن الرواية. فالروائي الفرنسي إميل زولا، استلهم في روايته “من أجل سعادة النساء”، أو “سعادة السيدات” كما في الترجمة العربية للرواية التي صدرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، نمط متجر “لو بون مارشيه” الباريسي ذائع الصيت والمستحدث آنذاك، بما في ذلك عمليات الطلب عبر البريد، ونظام العمولات، ومفوض الموظفين الداخلي، وطرق استلام البضائع وبيعها بالتجزئة.

تدور أحداث الرواية بين عامي 1864م و1869م، حول دينيس بودو، وهي سيدة شابة تنتقل إلى باريس مع أشقائها للعمل بائعةً في متجر “من أجل سعادة النساء”، ويصف زولا ظروف العمل القاسية في المتجر، والصراعات التي تنشأ بين الموظفين. بينما يقدم أوكتاف موريه، صاحب المتجر، منافسة شرسة للتجار التقليديين من خلال تقديم خدمات مبتكرة وجذابة للزبائن الإناث. ويستغل موريه النساء لتحقيق أهدافه الشخصية، لكنه يقع في حب دينيس، وينتهي الأمر بزواجهما، وهو ما يعدُّ انتصارًا للمرأة، التي بدا السوق بالنسبة إليها فضاء مكانيًا مناسبًا لتحقيق تطلعاتها الاجتماعية.

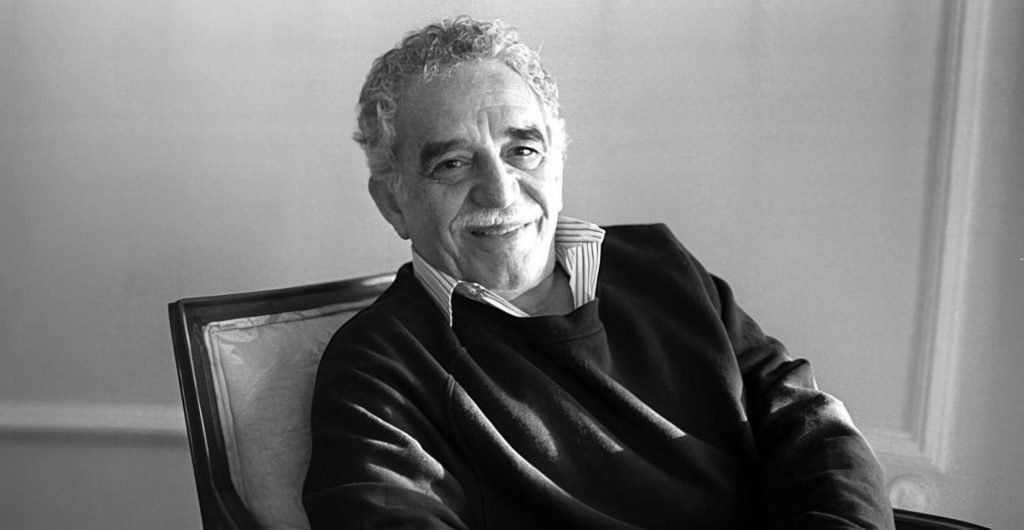

وفي رواية “الحب في زمن الكوليرا” لجابرييل غارسيا ماركيز، يظهر سوق السمك مكانًا للتلاقي والتعارف بين الحبيبين فيرمينا وفلورنتينو. ففي مطلع الرواية، يصوّر المؤلف بأسلوب سحري سوق السمك في مدينة ساحلية جميلة لا يذكر اسمها، لكنها على الأغلب إحدى مدن الكاريبي. ويصف ماركيز الصخب والحيوية في السوق، حيث يشبه أصوات البائعين والزبائن بترنيمة موسيقية متجانسة، بينما يتألق الضوء الساطع على المأكولات البحرية الملونة والطازجة، ما يجعل السوق ينبض بالحياة والنشاط. ويعدُّ السوق في الرواية مكانًا مميزًا، يجسّد جمال المدينة وروحها، ويعكس تنوع ثقافتها وازدهارها الاقتصادي. إضافة إلى أنه يمثّل مكانًا مثاليًا لالتقاء الحبيبين.

ولمناسبة الحديث عن سوق السمك، يمكننا تذكر رواية “العطر” للألماني باتريك زوسكيند. فولادة بطل الرواية جان باتيست جرونوي تحصل في سوق السمك في باريس. ويصوّر زوسكيند هذه اللحظة بأسلوب مثير ومليء بالدهشة والتشويق. فجان باتيست يولد في ظروف بائسة ومأساوية، في جو السوق المليء بالضوضاء والروائح الكريهة للسمك. يعكس هذا المشهد التناقض الشديد بين جمال الحياة وقساوتها، وبين روح الولادة الجديدة والبدايات الصعبة. ويعدُّ مشهد الولادة في سوق السمك بمنزلة بداية لرحلة جرونوي في عالم الروائح والعطور، ويضع الأساس للغموض والتعقيدات التي ستلاحقه فيما بعد.

وفي الرواية العربية

عربيًا، لم يرتبط فضاء السوق بوصفه مكانًا للقصص والحكايات بأديب عربي مثلما ارتبط بنجيب محفوظ، ولعل ارتباط رواياته بالأسواق القاهرية عائد إلى عنصرين مهمين: أولهما اهتمام محفوظ الروائي بالقاهرة الفاطمية، التي لا يوجد بين حاراتها وأسواقها فاصل، بل إن معظم أسماء الحارات هي نفسها أسماء أسواق. والعنصر الثاني هو فني بحت، ويتمثّل في وعي نجيب محفوظ بأهمية السوق الشعبي بكونه مسرحًا للصراعات الاجتماعية والخلجات الداخلية للشخصيات. فالسوق يمكن أن يكون المكان الأمثل لتبادل الآراء والأفكار، وتكوين العلاقات بين الشخصيات. وفي بعض الأحيان تتجسد الصراعات السياسية والاقتصادية من خلال أحداث تجري في السوق. وهذا الأمر ليس فيه افتعال، أو خروج عن واقع الحياة المصرية، ما يجعل انتباه نجيب محفوظ إليه انتباهًا فنيًا بالدرجة الأولى.

ولو أردنا أن نمثّل لروايات نجيب محفوظ، التي حضر السوق في عناوينها أو في أحداثها، لاحتجنا إلى إفراد دراسة كاملة ومستقلة. لكن حسبنا هنا أن نكتفي بأشهرها على الإطلاق، وهي رواية “خان الخليلي”، التي صدرت عام 1945م، والتي مثّلت استثمار مبكرًا جدًا لفضاء السوق في الرواية العربية.

تتحدث الرواية عن أحمد أفندي عاكف، الذي اضطر إلى أن يترك تعليمه للبحث عن عمل، ليتمكن من رعاية أسرته بعد فصل والده وإحالته إلى المعاش. كانت الأسرة تعيش في حي السكاكيني، لكن مع تصاعد الحرب العالمية الثانية وتزايد الغارات الألمانية، اضطرت الأسرة إلى الانتقال إلى حي خان الخليلي.

وهناك، يبدو السوق هو الفضاء المكاني الرحب الذي تتفاعل شخصيات الرواية من خلاله بعضها مع بعض، وصولًا إلى الخاتمة حين تضطر الأسرة إلى مغادرة خان الخليلي الذي كانت تعيش فيه، والذي شكل سوقه الحيوي تجربة فريدة لبطل الرواية أحمد أفندي عاكف.

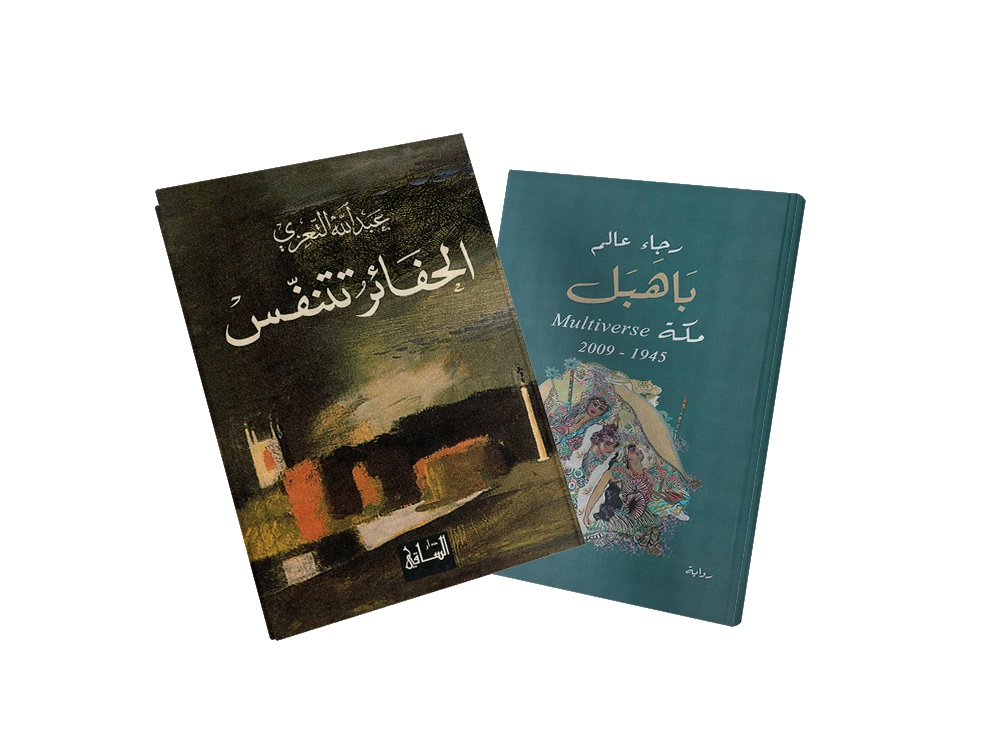

وبالنسبة إلى الرواية السعودية، يحضر السوق في عدد من الأعمال الروائية البارزة، مثل السوق الشعبي للقرية في رواية “الحزام” لأحمد أبو دهمان، وسوق العبيد التاريخي في مكة المكرمة في رواية “الحفائر تتنفس” لعبدالله التعزي. وبشكل متفرق ومختلف في روايات عبده خال، حضرت أسواق القرى بشكل خاص. أمَّا الحضور الأبرز للسوق، فكان في رواية “باهبل” لرجاء عالم، التي تدور أحداثها في الفضاء المكاني لأحد أقدم الأسواق الشعبية وأهمها في مكة المكرمة، وهو سوق أو شارع “المدعى” المطل على مسعى الحرم المكي الشريف، وهي الرواية التي صدرت حديثًا، والتي صعدت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر). وفي الرواية حضور طاغٍ للسوق بوصفه مكانًا يدور فيه كثير من أحداث الرواية على مدى خمسين سنة انتهت بزوال سوق “المدعى” بسبب توسعة الحرم المكي الشريف.

والملاحظ من خلال ما سبق، هو جمال أشكال الأسواق وتعدديتها في الروايات العالمية والعربية على حد سواء، من متاجر فاخرة، إلى أسواق السمك، والأسواق الشعبية في القاهرة كما لدى نجيب محفوظ، وانتهاءً بأسواق العبيد التاريخية في مكة المكرمة، مرورًا بما هو شعبي منها. كل هذا يجعلنا نعيد التفكير في أهمية السوق داخل فضاءات المدينة، وتأثيره بالغ الأهمية في حياة الناس الحقيقية، وكذلك المجازية داخل النصوص الأدبية.

السوق في الفن التشكيلي

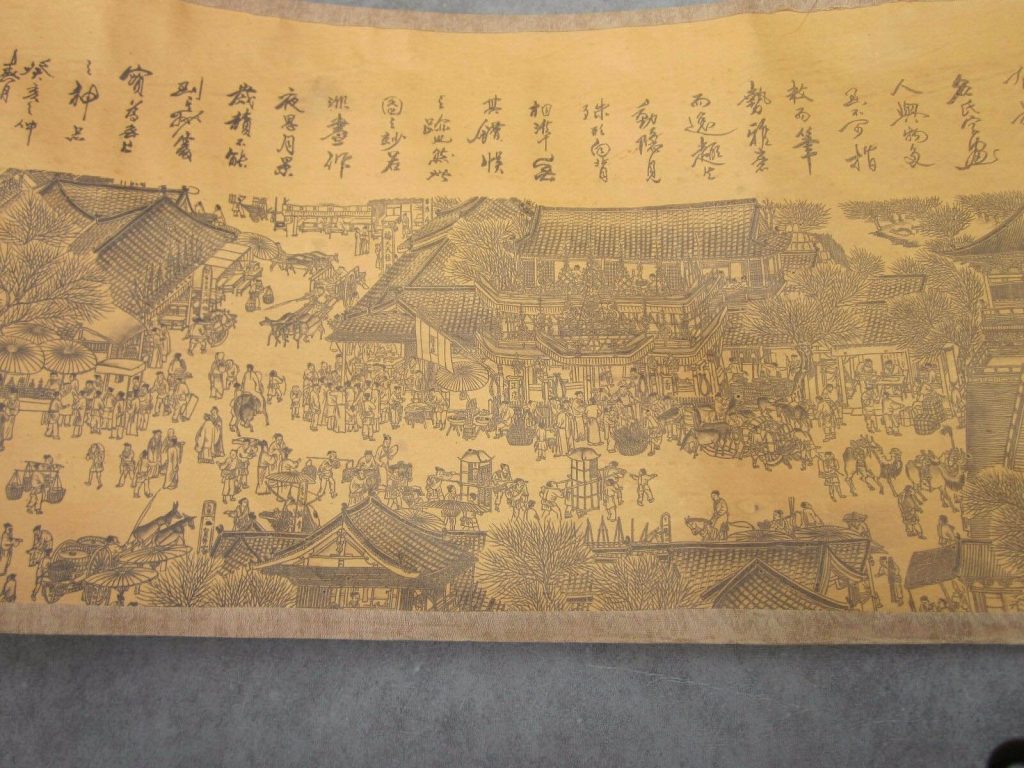

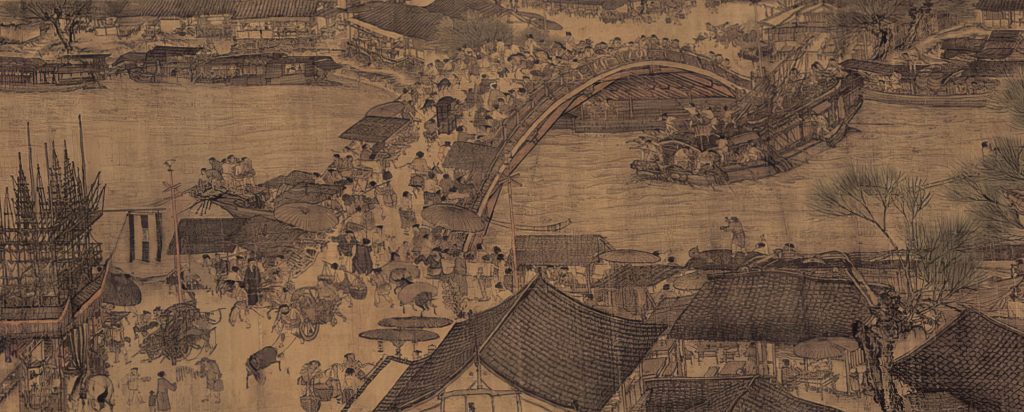

كان الفنانون الصينيون رواد الالتفات إلى الأسواق ورسمها، لكونهم رواد رسم المدن على لفائف من الورق قد تصل أطوال بعضها إلى عدة أمتار. وأشهر عمل بلا منافس قريب في هذا المجال، اللفافة المعروفة باسم “على طول النهر خلال مهرجان كينغ مين” للفنان تزانغ زيدوان (1085م – 1145م). تبلغ مقاييس هذه اللفافة 25.5 سنتمترًا عرضًا، و5.25 أمتار طولًا، وتمثّل جانبًا كبيرًا من مدينة بيانجينغ عاصمة أسرة سونغ (كايفينغ حاليًا). يظهر في هذه اللفافة 814 شخصًا من مختلف الشرائح الاجتماعية والمهن، ومن بينهم تجّار خارج باب المدينة يبيعون ويشترون المشروبات والأسلحة والأدوات الموسيقية والأدوية والأصبغة وأدوات الزينة، ويتراص هؤلاء الباعة ومتاجرهم وبعض المطاعم فوق جسر وبجواره.

جزآن من اللفافة الصينية “على طول النهر خلال مهرجان كينغ مين” العائدة إلى القرن الحادي عشر، ويظهر جانب من السوق داخل المدينة في الأولى، والسوق الآخر المقام على جسر خارج بابها.

كانت هذه اللفافة، التي تُعدُّ أغلى كنز فني صيني، فاتحة تيار استمر حتى اليوم في رسم المدن وأسواقها، إضافة إلى أنها العمل الوحيد الذي استمر الفنانون في نسخه طوال عشرة قرون تقريبًا.

وفي أوروبا، بدأت الأسواق تظهر في فن اللوحة خلال عصر النهضة في أوروبا الشمالية، حيث راج رسم مشاهد الحياة اليومية في القرن السادس عشر. فحضر السوق موضوعًا رئيسًا عند بيتر بروغل الكبير في أكثر من لوحة، وبدا دائمًا فوضويًا وعشوائيًا وفي الهواء الطلق. ورسم جان بروغل الحفيد، عدة أسواق متخصصة من أشهرها لوحتان: إحداهما بعنوان “سوق السمك الكبير” (1603م)، والأخرى “سوق سمك على ضفة نهر” (1620م).

وفيما استمر رسم الأسواق الأوروبية بشكل متفرق، اتخذ هذا المنحى بُعدًا جارفًا في القرن التاسع عشر، بلغ ذروته مع المستشرقين والأسواق التي شاهدوها أو تخيلوها في بلدان المشرق العربي وشمال إفريقيا من أسواق السجاد إلى أسواق العبيد، إلى التصوير بواقعية فائقة الدقة لجوانب بعض الأسواق. فلا نكاد نجد أحدًا من هؤلاء الفنانين تجاوز السوق الشرقي بوصفه موضوعًا من موضوعات لوحاته.

ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر، الفنان الأسكتلندي دافيد روبرتس، الذي رسم معالم مصر ولبنان والأردن، إضافة إلى حياة الناس اليومية فيها. وكان من أهم أعماله لوحته “بازار الحرير”، التي تُصور أحد أسواق الحرير في مصر بدقة فائقة الجمال.

ومن هؤلاء الفنانين المستشرقين الرسام والنحات الفرنسي جان ليون جيروم، الذي انطلق في عام 1868م، في رحلة طويلة إلى مصر وآسيا الصغرى، رسم خلالها الكثير من المعالم التي شاهدها. لكن لوحته التي تهمنا هنا هي “تاجر السجاد”، التي تصور وتوثق لحظة التفاوض بين تاجر السجاد وزبائنه، بينما تنسدل قطعة رائعة من السجاد من إحدى الشرفات أمام أنظار المشترين.

ومنهم أيضًا الرسام الألماني غوستاف باورنفايند، الذي زار فلسطين بين عامي 1888م و1889م، ورسم خلالها عددًا كبيرًا من اللوحات التي تصور الأراضي القديمة. وتُعدُّ لوحته “سوق يافا” من أهم لوحاته، وتعكس صورة حقيقية لساحل مدينة يافا وملامح من سوقها آنذاك. واللوحة، بحسب المهتمين، تُعدُّ خارقة للعادة، ففيها دقة عظيمة في التصوير، وتدرج انسيابي للضوء بين أركان السوق، الذي يكتظ بأشكال وأصناف شتى من الرجال والنساء والأطفال. كما أن فيها تصويرًا لبعض الحيوانات، من دون إغفال معروضات السوق. ومعروف أن غوستاف باورنفايند، ولشدة ولعه بالمشرق، قرر الاستقرار في فلسطين بصحبة زوجته وابنه، وعاش في القدس حتى نهاية حياته.

وفي العصر الحديث، يمكننا أن نجد الكثير من الأعمال الفنية، وخاصة التزيينية منها، تمثل مشاهد من أسواق الزهور أو السمك أو الخضار. غير أن أبرز ما في هذا المجال من أعمال بعيدة عن التزيين وتتضمن خطابًا اجتماعيًا وحضاريًا، هي أعمال الفنان الأمريكي المعاصر ريتشارد إيستيس، المتخصص عمليًا في رسم الأسواق والمحال التجارية في أشهر المدن الأمريكية، بدقة فوتوغرافية وتركيز عظيم على لمعان المعادن والزجاج في الأبنية الحديثة وما ينعكس عليها من إضاءات نيون المباني المجاورة، في شوارع نظيفة جدًا وخالية من المشاة، وهو ما يجعل من تجربة هذا الفنان بتقنياتها الحديثة مساحة رحبة للتأمل في موضوع رسم الأسواق بشكل مختلف عن المعهود.

أسواق المال والأسهم

لأن المال هو عصب حياة أي سوق، كان من الطبيعي أن يكون له سوقه الخاص. ففي كل عاصمة اقتصادية، هناك سوق للاتجار بالعملات، ولشراء حصص في الشركات أو بيعها، ويُعرف مركز هذا السوق باسم “البورصة” التي تتابع أخبارها وسائل الإعلام لحظة بلحظة، لما لها من أهمية في التعبير عن الأوضاع الاقتصادية على أوسع نطاق ممكن.

قد تتبادر في أذهاننا على الفور بورصة “وول ستريت”، التي تأسست عام 1792م، على الرغم من أنها ليست البورصة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ سبقتها بورصة فيلادلفيا، غير أنها البورصة الأشهر والأقوى على الإطلاق في أمريكا وفي العالم كله، وهي علامة بارزة على هيمنة الرأسمالية على العالم الحديث.

وبالعودة إلى تاريخ أسواق المال، نجد أن المصادر تـثبت أن تجار البندقية كانوا أول من بدأ التبادل والاتجار بالأسهم في القرن الرابع عشر الميلادي، حين كان المقرضون يبيعون إصدارات الديون الحكومية للمستثمرين. وعلى ذلك، يُعدُّ تجار البندقية روادًا في هذا المجال، حتى إنهم كانوا يحملون قوائم تحتوي على معلومات حول الإصدارات المختلفة المعروضة للبيع ويجتمعون مع العملاء، مثلما يفعل وسطاء سوق الأسهم اليوم.

وفي القرن السابع عشر، أعطت الحكومات الهولندية والبريطانية والفرنسية مواثيق لشركات تحمل اسم “الهند الشرقية” بأسمائها. وقد نشأت هذه الشركات نتيجة وضع الرحلات التجارية البحرية من الشرق آنذاك، والتي كانت محفوفة بمخاطر القراصنة والطقس وسوء الملاحة. ولتقليل هذه المخاطر، كان صاحب السفينة يبحث عن مستثمر يجهز السفينة وطاقمها مقابل نسبة من العائدات حال نجاح الرحلة.

كانت هذه الشراكات تستمر لرحلة واحدة فقط وتنحلّ بعدها. ثم تنشأ شركة جديدة للرحلة التالية، وفي الوقت نفسه يتوزع المستثمرون المخاطر على مشاريع مختلفة، للحد من احتمالات انتهاء كل منها بكارثة.

ثم كان أن غيّرت “شركات الهند الشرقية” طريقة العمل تلك. فأصدرت أسهمًا تدفع أرباحًا على عائدات جميع الرحلات التي تقوم بها، لتصبح بذلك أولى شركات المساهمة الحديثة، وهو ما سمح لها بالمطالبة بالمزيد مقابل أسهمها وبناء أساطيل أكبر. فقد كان حجم الشركات، بالإضافة إلى مواثيق الملكية التي تحظر المنافسة، يعني أرباحًا ضخمة.

ولأن الأسهم في شركات الهند الشرقية صادرة على الورق، كان بإمكان المستثمرين بيعها لآخرين. ولأنه لم تكن هناك بورصة للأوراق المالية، كان يتعين على المستثمر تعقب وسيط للقيام بالتداول.

كان معظم الوسطاء في بريطانيا يمارسون أعمالهم في المقاهي في جميع أنحاء لندن. وكانت تُكتب إصدارات الديون والأسهم المعروضة للبيع وتُنشر على أبواب المحال التجارية، أو تُرسل بالبريد على شكل رسالة إخبارية. وتمتعت شركات الهند الشرقية بسبب ذلك بميزة تنافسية كبيرة، وهي الاحتكار المدعوم من الحكومة.

ومع مرور الوقت، انتقلت مراكز التداول إلى المدن الرئيسة في أوروبا وبعدها إلى أمريكا الشمالية، حيث نشـأت بورصة نيويورك، التي كانت في البداية تعتمد على تجارة السلع والسندات قبل أن تتطور لتصبح مركزًا رئيسًا لتداول الأسهم.

“الفوركس”

سوق العملات والمعادن الثمينة

يقود الحديث عن البورصة وسوق الأسهم إلى الإشارة إلى سوق المال، الذي يُطلق عليه اسم “الفوركس” (الصرف الأجنبي)، وهو سوق عالمي يجري فيه تداول العملات الأجنبية والمعادن الثمينة بعضها مقابل بعض. ويُعدُّ سوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول والسيولة، تشارك فيه البنوك المركزية والمؤسسات المالية والشركات الكبرى والمستثمرون من الأفراد.

وتُنفّذ صفقات الفوركس من خلال شبكة إلكترونية عالمية؛ إذ تُحدّد أسعار الصرف بناءً على العرض والطلب، وتتغير أسعار العملات في الوقت الفعلي بناءً على عوامل متعددة، مثل: العرض والطلب والتضخم ومعدلات الفائدة والسياسات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.

ومن خلال تداول العملات، يمكن للمستثمرين تحقيق الأرباح عن طريق استغلال التقلبات في أسعار الصرف. ومع ذلك، يجب على المتداولين فهم المخاطر المرتبطة بسوق الفوركس، واتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة هذه المخاطر.

السوق السوداء

السوق السوداء

هي كناية عن فضاء التعامل التجاري بسلع مختلفة ووفق العرض والطلب، بعيدًا عن سلطة القانون. وغالبًا ما تكون هذه السلع مهرَّبة تجنبت القوانين الضريبية. وتغطي هذه التسمية مجموعة كبيرة من الأنشطة السرية والسلع المختلفة، منها ما هو ممنوع قانونًا مثل الأسلحة والمواد الخطرة، ومنها ما يخضع لرسوم ضريبية كبيرة مثل السجائر والسلع الفاخرة والوقود، وأيضًا السلع المقلّدة للماركات الشهيــرة أو تلك التي أُنتجت خلافًا لحقوق الملكية مثل نسخ الأفلام السينمائية والأغاني وغير ذلك الكثير.

وبوجه عام، يرتفع حجم السوق السوداء وتنشط أكثر في الدول التي تعاني فسادًا إداريًا، ويتضاءل حجمها كلما كانت القوانين المتحكمة باقتصاد الدولة أكثر ليبرالية، وانخفضت فيها الضرائب والرسوم.

ومقابل الفائدة المحدودة التي يجنيها المستهلك من الطبقة الوسطى من شراء احتياجاته من السوق السوداء، تُلحق هذه السوق ضررًا بالغًا باقتصادات الدول، خاصة الفقيرة منها؛ لأنها تحرمها من الموارد المالية التي كان يمكن إنفاقها للصالح العام ودعم المجتمع ككل.

السوق الإلكتروني

استعاد جيف بيزوس في مطلع شهر مارس من عام 2024م، لقب أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وبيزوس هو الرائد الفعلي للبيع عبر الإنترنت والرئيس والمدير التنفيذي لشركة “أمازون دوت كوم”، التي أحدثت ثورة في عالم التسوق الإلكتروني، وأصبحت أكبر سوق إلكتروني في العالم، تتعدى قيمة سلعه منذ عام 2016م، مائة مليار دولار سنويًا.

إن قصة نجاح بيزوس المدوية، يشبهها اليوم المئات من قصص النجاح في جميع أنحاء العالم، التي يجمعها مجال البيع عبر الإنترنت، ذلك المجال أو السوق الذي اكتسح العالم أجمع، وتطور بشكل لا يمكن تصديقه. فقبل سنوات قليلة لا تتجاوز خمس سنوات، لم تكن فكرة الشراء عن طريق الإنترنت مستساغة لدى أكثر الناس، وكان كثيرون يتشككون في مستوى أمانها. أمَّا اليوم، ومع تقدم هذا السوق ومنافسته للأسواق التقليدية، فإن مفهوم التسوق بشكله القديم بات مهددًا. فالجميع، كبارًا وصغارًا، من سكان المدن الكبيرة أو الضواحي الصغيرة، أصبحوا يبتاعون أشياءهم وهم في غرف نومهم، أو مضطجعون على أرائكهم الوثيرة، وهو ما جعل معظم رواد العمل في هذه السوق من الأغنياء اليوم، وعلى رأسهم بيزوس الذي بدأ عام 2000م، في تنفيذ أفكاره الواعدة من خلال موقعه لبيع الكتب على الإنترنت، لتتضخم الفكرة مع الوقت، وليصبح موقعه أعظم سوق إلكتروني في العالم، يبيع كل شيء تقريبًا.

وينقسم البيع عن طريق الإنترنت إلى قسمين: القسم الأول والأصغر، يتمثّل في المتاجر الإلكترونية، وهي كيانات صغيرة لا يمكن أن ننعتها منفردة بـ”السوق”. أمَّا القسم الآخر، فهو الأضخم، ويحتوي على كل ما يمكن بيعه وتوصيله إلى المشترين من خلال شركات التوصيل، ويمكن النظر إليه على أنه سوق قائم بحد ذاته؛ إذ يمكن عن طريقه ممارسة التسوق والتبضع المعادلة لمفهوم الأسواق بشكلها التقليدي. ومن أشهر هذه الأسواق: أمازون، وعليّ إكسبرس، وإيباي، وغيرها.

أثره على السوق التقليدي

أثّرت هذه الأسواق الإلكترونية سلبًا في الأسواق التقليدية. وقد أجريت دراسات مكثفة حول هذا التأثير، منها دراسة معمقة أجرتها كلية هارفارد للأعمال بواسطة ألبرتو كافالو، الذي وجد أن تأثير أمازون يسبب تغييرات عديدة في سوق التجزئة، منها زيادة مرونة الأسعار والتسعير الموحد في المتاجر التقليدية. وكشفت دراسات أخرى مختلفة أن تأثير أمازون قد أجبر مراكز البيع بالتجزئة وتجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت، على إنشاء تجربة تسوق خارج الإنترنت من أجل سحب الأعمال بعيدًا عن التجارة الإلكترونية.

أسعد نجاح السوق الإلكتروني أصحابه، ولكنه كان بمنزلة الكارثة المحزنة التي حلّت على كثيرين من أصحاب المتاجر في الأسواق التقليدية. فبعضهم انسحب، وبعضهم استمر، ومعظمهم يترقب. ولكن…

كما هو حال معظم الابتكارات الحديثة، من المرجّح أن السوق الإلكتروني سيغيّر المزيد من أحوال الأسواق التقليدية في العالم. ولكن من شبه المستحيل أن يقضي عليها نهائيًا. فالسوق التقليدي لم يكن للبيع والشراء فقط، بل كان ولا يزال أكثر من ذلك. وحتى اليوم، لا يزال كثيرون يستمتعون بزيارة السوق التقليدي، ويفضلونه على السوق الإلكتروني.

في معجم الاقتصاد

بتطور علم الاقتصاد ونظم التجارة وتنوع أشكال التبادل الاقتصادي في العصر الحديث، صارت لفظة السوق تُطلق على أمور عديدة غير ما يشير إليه ذلك السوق التاريـخي الذي كان قائمًا في المدن الصغيرة، ولا تمتُّ بعضها إلى بعض بصلة، ومنها:

• السـوق الحرّة أو السوق المفتوح: وهي سوق تباع فيها السلع من غير جمرك أو خارج البورصة.

• السوق المشتركة: وحدة اقتصادية تتألف من دول تتعاون فيما بينها بهدف تقليل العوائق التي تعرقل التجارة بين الدول الأعضاء أو إزالتها.

• السوق الخيرية: سوق تُصرف أرباحها في وجوه الخير.

• سعر السوق: السعر السائد أو الشائع الذي تباع به البضائع.

• سياسة السوق الحرة: منهج عمل تتبعه البنوك المركزية في بيع الأوراق المالية وشرائها لتغيير حجم النقد المتداول.

• اقتصاد السوق: حركة الإنتاج والتوزيع والتبادل وفقًا لقواعد الاقتصاد الحر، المُعتمد على حرية التجارة ورأس المال، بعيدة عن قبضة الدولة.

• القيمة السوقية: قيمة الأصول لشيء أو لشركة مضافة إلى قيمة ما تنطوي عليه من إمكانات تطوير، أو تحقيق أرباح شبه مؤكدة على المدى المنظور.

أسواق الجملة

هي الأسواق الخاصة بالتجار أنفسهم، لأنها لا تستهدف المستهلك النهائي. ولذلك تأتي أماكن تخزين البضائع فيها على شكل مستودعات كبيرة جدًا، لا على هيئة محال تجارية. وغالبًا ما تكون هذه المستودعات في أطراف المدن الرئيسة، لأسباب تتعلق بالمواصلات وبقيمة الإيجارات. كما أن هذه التجارة تنشط بشكل خاص في المدن الساحلية لقربها من الموانئ.

إنها ليست سوقًا بالمفهوم التقليدي؛ إذ لا يقصدها المستهلكون، وليس باستطاعتهم زيارتها للاستكشاف ومتابعة جديدها. فهدفها التخزين والبيع بكميات كبيرة، ولا تهتم بأساليب العرض، لأن ذلك الأمر خاص بتجار التجزئة.

وتجار المستودعات في الغالب يشغلهم التخصص. فكل مستودع كبير يتيح لتجار التجزئة سلعًا من نوع محدد، أو من عدة أنواع متقاربة. كما أن تجمعاتهم تكون أيضًا وفق التخصص، تسهيلًا للأمور على تجّار التجزئة. فهناك تجمعات لمستودعات مواد البناء، وأخرى للمواد الغذائية، وثالثة لقطع غيار السيارات… وغيرها من المجالات.

ومستودعات أسواق الجملة عالم مستقل بذاته، يحتاج إلى سنوات طويلة من التعامل والخبرة لإدراكه. لكن أهم ما يميزه الأسعار والجودة. وتعود أهمية ذلك إلى أن زبون تاجر الجملة هو بدوره تاجر أيضًا، وهو الذي سيكون أمام المستهلك. ولهذا، لا يمكن التهاون في مسألة الجودة. فاستمرارية تاجر التجزئة مرهونة بجودة معروضاته، وسمعته في السوق مبنية على اختياراته لبضائعه، التي يجلبها في الأساس من أسواق الجملة.

ومع تطور التجارة الإلكترونية، أصبح المجال مفتوحًا على مصراعيه أمام تجار التجزئة، الذين صاروا في السنوات الأخيرة يجلبون بضائعهم من مواقع بيع الجملة على الإنترنت، وخاصة المواقع الصينية، ومن أشهرها وأنجحها موقع “علي بابا”.