في كل لحظة من النهار والليل من كل يوم، وعلى مدار السنة، هناك أناس يُوضِّبون حقائبهم استعدادًا للهجرة. وفي الوقت نفسه، يوجد في مطارات العالم مغادرون وقادمون جدد يأملون في عيش حياة أفضل بعيدًا عن أوطانهم الأصلية. وعلى المعابر الحدودية البرية وفي البحار هناك أيضًا مثلهم. وأن تكون للهجرة أسبابها العديدة، فالمؤكد أن سيل هذه الأسباب لم ينقطع يومًا، منذ أن هاجر أجداد جنسنا البشري من موطنهم الأم ليستوطنوا أرجاء العالم المختلفة. وفي مفاعيلها، قد تكون الهجرة واحدة من أكبر المؤثرات في صياغة تاريخ الإنسانية، وفي نشوء الأمم، وفي التلاقح الثقافي، وتغيير أحوال ملايين البشر. في هذا الملف، وضمن المجال المتاح، يستطلع عبود طلعت عطية بعضًا مما تنطوي عليه الهجرة، وهو كثير ويتراوح ما بين الحزن الدفين والأمل في نفس المهاجر على مستوى الفرد، ودورها الضخم على مستوى اقتصادات دول العالم. وما بين هذا وذاك أدبٌ وفن وطموحات وخيبات وآمال وإنجازات أعطت العالم الوجه الذي نراه اليوم.

هل أخطأنا في اختيار الهجرة موضوعًا لملف هذا العدد؟

في وقت ما خلال البحث، قفز هذا السؤال إلى الذهن. فالموضوع شاسع، حتى يكاد يشمل نصف تاريخ العالم، فمن أين نبدأ؟ وأين نتوقف؟ وما من شاردة أو واردة في موضوع الهجرة، أي هجرة، إلا وحظيت بسيل من الدراسات والأبحاث. وما من دولة في العالم إلا وأنشأت جهازًا حكوميًا خاصًا بشؤون الهجرة والمهاجرين، المغادرين منهم والوافدين؛ نظرًا لما لها من تأثيرات مصيرية على كل الصُّعد الوطنية. وإلى ذلك تُضاف الوكالات الأممية ومراكز الأبحاث والدراسات التي يتدفق منها نهر متواصل من المعلومات والبيانات. فصرنا نتعامل مع الهجرة وكأنها مجموعة أخبار متفرقة، تارة هي من بيت مجاور، وتارة من الحدود الأمريكية المكسيكية. ولذا، فإن الجواب على السؤال الذي طرحناه آنفًا هو: لا، لم نخطئ، بالرغم من أن القارئ يمكنه أن يضيف كثيرًا من التفاصيل والأمثلة على أي فقرة في هذا الملف، ولكن الهجرة تستأهل التقاط صورة بانورامية لها تؤكد أنها أكثر من بحث الفرد عن عيش أفضل مما يتيحه وطنه، بل أقرب إلى أن تكون جزءًا من صميم النسيج الإنساني، ومن تاريخ الحياة البشرية وحتى الحيوانية وطبيعتهما.

اعتدنا في كل ملف أن نتناول تاريخ موضوعه. أمَّا الهجرة، فلا بداية لها ولا نهاية. كانت وستبقى فعلًا إنسانيًا متواصلًا في سعي بني البشر إلى وضع أفضل عندما يضيق بهم موطنهم لسبب أو لآخر. ويكفي لتوضيح الصورة أن نتطلع إلى أقرب الأمثلة إلينا: شبه الجزيرة العربية.

فقد ثبت أن الأحوال المناخية في الجزيرة العربية تبدّلت مرّات عدة ولآلاف السنين خلال العصر الجليدي المتأخر (البليستوسين)، وأنها عرفت فترات اعتدال مناخي جعلتها غنية بالأنهار والبحيرات والنبات. وفي الفترات التي يكون فيها المناخ ملائمًا، كان الإنسان القديم يهجر إفريقيا عبر برزخ السويس، إمَّا لتبدّل المناخ سلبًا هناك، وإمَّا لقلة الموارد اللازمة. وعندما يكون المناخ غير ملائم، كان يمتنع عن عبور برزخ السويس. ويقول عالم الأحافير مايكل ستيفنسن إن الدلائل الأحفورية تؤكد هجرة سلالات بشرية إلى شبه الجزيرة العربية على خمس دفعات على الأقل، وكانت على التوالي قبل: 400 و300 و200 و130 و75 وإلى 50 ألف سنة.

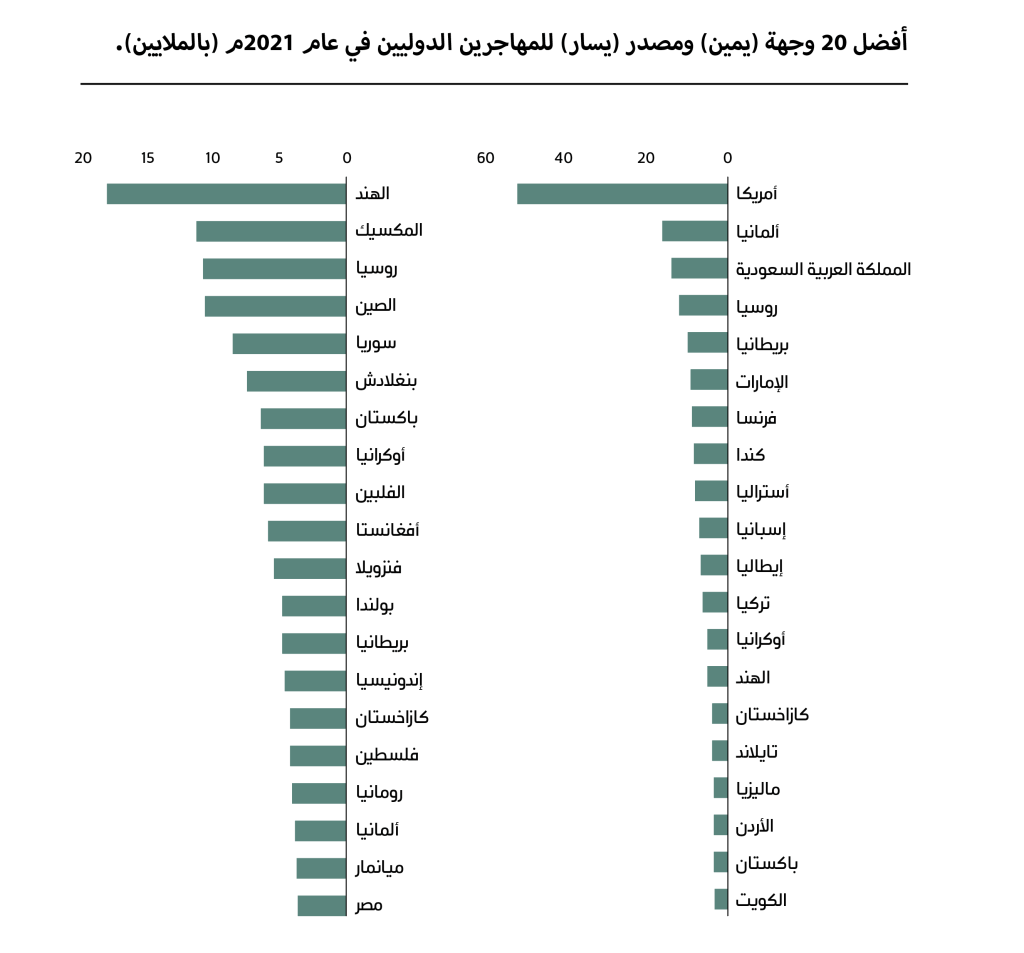

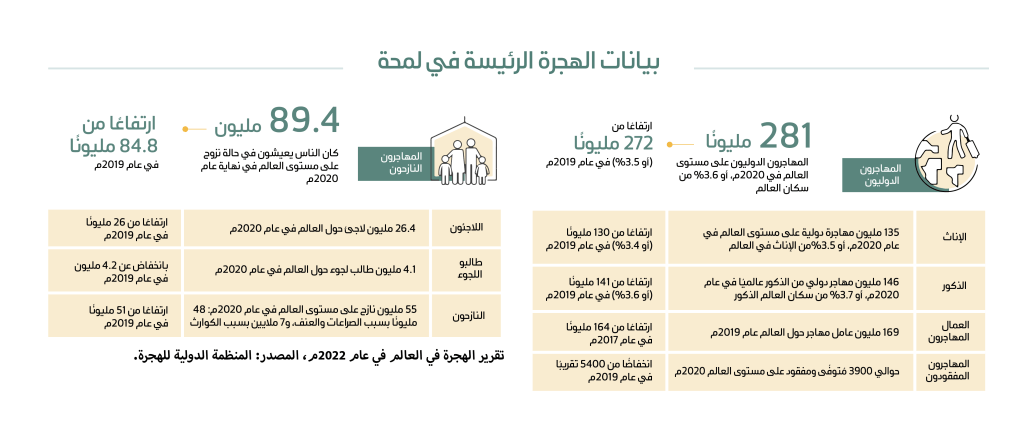

وبالقفز من ذلك الماضي السحيق إلى ما نقرؤه اليوم على شبكة الإنترنت، نجد أن “تقرير الهجرة العالمية” الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2022م، يضع المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بين أكثر دول العالم جاذبية للمهاجرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وارتفعت بذلك من المرتبة الثامنة التي كانت لها في عام 2000م، بوصول عدد المهاجرين فيها إلى 13.5 مليون شخص، تليها في الجزيرة العربية دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة بنحو 8.7 ملايين مهاجر فيها.

وما بين البحث عن الماء والنبات قديمًا والبحث عن فرصة عمل مُجزية اليوم، يبقى الهدف الرئيس من الهجرة هو نفسه في جوهره: السعي إلى حياة أفضل يتيحها موطن آخر لسبب أو لآخر. وبين هذا وذاك، وكما هو الحال في كل بقاع العالم، كانت تقلبات الأحوال هي التي تُعزز الهجرة إلى هذه المنطقة أو تلك، أو تدفع بعض سكانها إلى هجرها. فالهجرة التي رسمت خريطة الحضارات، من أقدمها التي لا نعرف عنها أكثر من بضعة أسطر، إلى أحدثها وما تواجهه من قضايا بفعل الهجرة إليها، ستبقى شغلها الشاغل حتى ما بعد المستقبل المنظور. ففي لندن، على سبيل المثال، يوجد متحف للهجرة، ويعرّف عن نفسه بالقول: “إن متحف الهجرة يستكشف كيف أن حركة الشعوب من المملكة المتحدة وإليها وعبرها، هي التي صنعت ما نحن عليه بوصفنا أفرادًا وأممًا”.

تكشف مصادر الأمم المتحدة أن عدد المهاجرين في العالم بلغ في نهاية العام الماضي 2023م، نحو 281 مليون مهاجر دولي. وارتفع عدد الأفراد النازحين بسبب الصراعات والعنف والكوارث وأسباب أخرى إلى أعلى المستويات التي شهدها العصر الحديث، حيث وصل العدد إلى 117 مليون نازح ونازحة، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة أزمات النزوح.

ما بين أحلام المهاجر ويأس النازح

معظم البحوث التي طالعتنا حول الهجرة تُقسّمها إلى نوعين رئيسين على المستوى الجغرافي: الهجرة الداخلية ضمن الدولة الواحدة، والهجرة العابرة للحدود الدولية.

أمَّا على مستوى الدوافع والأهداف، فغالبًا ما تُصنّف الهجرة في البحوث الرائجة ضمن إطارين: إمَّا للبحث عن فرص عمل ومورد رزق أو حياة أفضل، وإمَّا للنجاة من ضغط عامل ذي خطورة لا تُقاوم، مثل: الكوارث الطبيعية والحروب والاضطهاد السياسي والتطهير العرقي وما شابه ذلك، وتُسمَّى الهجرة عندئذٍ نزوحًا، ويُسمّى المهاجِرون نازحين. وفي الفصل بين هذين النوعين من الهجرة، لا يتورع البعض عن الحديث عن هجرة “طوعية” وأخرى “قسرية”. صحيح أن النزوح هو غالبًا دراماتيكي وأعنف بكثير من الهجرة طلبًا للعمل. ولكن لا “طواعية” على الإطلاق في أي شكل من أشكال الهجرة، بل كل الهجرات هي في الواقع قسرية، والاختلافات ما بينها على المستوى الإنساني تكمن في مستوى الألم الذي يصاحبها مهما كَبُرت الآمال والتوقعات. وهذا الألم قد يكون في حده الأدنى عند المهاجر للدراسة (معظم البحوث تصنف الدراسة الخارجية ضمن الهجرة)، وفي حده الأقصى عند النازح هربًا من الموت من دون أي اطمئنان إلى وجهته النهائية.

ما بين الهجرة، التي نسمِّيها اصطلاحًا هنا “التقليدية”، والنزوح، اختلافات عديدة وعلى كل المستويات، من نوعية العامل الضاغط في الوطن الأم، إلى اختيار الوطن البديل والسبيل إليه، وحتى الانصهار فيه. ولتوضيح الصورة، يمكننا أن نتوقف أمام اثنتين من أكبر الهجرات في العصر الحديث، تعبّران بشكل متطرف عن هذه الاختلافات.

هجرة الإيرلنديين إلى أمريكا

خلال العقود الخمسة التي تلت استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776م، كان الأنجلو سكسون البيض البروتستانت، يشكّلون الغالبية التي تطبع الشخصية الإثنية للشعب الأمريكي. ولكن ما بين العشرينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر، صار الإيرلنديون يكوِّنون غالبية المهاجرين إلى القارة الجديدة، يليهم عددًا الإنجليز والألمان. وكان المهاجرون الإيرلنديون من متوسطي الحال بمقاييس ذلك الزمن، هاجروا لرغبة منهم في التخلُّص من الحكم البريطاني لبلادهم، وكانوا يملكون بعض المال لتأسيس عمل في الموطن الجديد. وكانوا يصلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية إمَّا بحرًا، وإمَّا برًا من كندا التابعة للتاج البريطاني؛ إذ كان السفر من إيرلندا إلى كندا أرخص بكثير من السفر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن تعاظم تدفق الإيرلنديين اتخذ منعطفًا بارزًا في أواسط القرن التاسع عشر.

ففي عام 1845م، انتشرت جرثومة في محاصيل البطاطس في إيرلندا، تجعل الثمار سوداء غير صالحة للأكل. فبدأت بذلك “مجاعة البطاطس” التي استمرت خمس سنوات، وأدت إلى وفاة مليون نسمة، وتهجير مليونين إلى خارج البلاد، منهم نحو 850 ألفًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولمَّا تألفت غالبية هذه الموجة الكبرى من المهاجرين الإيرلنديين من فقراء هاربين من المجاعة، وكما هو الحال في أي ثقافة تخشى من تعاظم ثقافة مختلفة في بيئتها الخاصة، تعرَّض الوافدون الإيرلنديون في هذه الموجة للكراهية على أساس طائفي، وللتمييز في العمل. فالغالبية البروتستانتية، التي كانت تطبع هوية الولايات المتحدة الأمريكية، خشيت من تأثير الإيرلنديين الكاثوليك، والذريعة في ذلك أنه في حال نشوب حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة أخرى، فإن ولاء الإيرلنديين سيكون لبابا الفاتيكان. وفُتح ذلك الباب على مصراعيه لنقاش حول “الانصهار” و”تحديد ماهية المواطن الأمريكي”. ولا يزال هذا النقاش مفتوحًا على مصراعيه حتى يومنا هذا.

وفي عودة إلى مفاعيل هجرة “مجاعة البطاطس”، نشير إلى أنها كانت آنذاك وراء نهضة صناعة السفن البخارية في بريطانيا، وبداية تحسين ظروف السفر. فبحلول عام 1855م، كانت السفن البخارية التي يزيد وزنها على 1500 طن قد أصبحت رائجة. ولم يقتصر دورها على اختصار مدة السفر عبر الأطلسي بنحو أسبوعين عمَّا كان عليه في السفن الشراعية، بل ولّدت انطباعًا عند المهاجرين بأن المهجر قريب، والعودة إلى الوطن الأم ستكون متاحة وسهلة. ولكن هؤلاء انصهروا سريعًا في بلادهم الجديدة، وأصبحوا من أنجح الجاليات فيها.

مأساة المهاجر مضاعفة 15 مليون مرة!

إن كان لا بدَّ للمهاجر من الإحساس بالحزن على مغادرة موطنه، وأن يتخذ هذا الحزن بُعدًا مأساويًا إذا كانت الهجرة قسرية، فماذا لو ضاعفنا هذا البعد المأساوي 15 مليون مرة؟

في 18 يوليو 1947م، أقرَّ البرلمان البريطاني استقلال الهند وباكستان على أن يدخل هذا الاستقلال حيّز التنفيذ في 15 أغسطس، بعد أن تتولى لجنة يرأسها بريطاني ترسيم الحدود الجديدة ما بين البلدين. وبالفعل أعلنت باكستان استقلالها يوم 14 أغسطس، وتبعتها الهند في اليوم التالي. ولمَّا كان التوتر الطائفي ما بين الهندوس والمسلمين على أشده، آنذاك، بعد سنوات من المناوشات الدموية، جاء ترسيم الحدود ليصبَّ الزيت على النار؛ إذ تُرك في كل من البلدين، وخاصة على جانبي الحدود الجديدة، أقليات طائفية شعرت بالهلع، وسعت إلى الانتقال إلى الجهة الأخرى، اعتقادًا منها أنها ستكون في أمان أكبر هناك. وهكذا بدأت في 17 أغسطس 1947م، أكبر هجرة قسرية موثقة في التاريخ، وأكثرها دموية ومأساوية؛ إذ اتجه المسلمون إلى باكستان الجديدة، والهندوس والسيخ إلى الهند.

بلغ عدد النازحين من الجهتين نحو 15 مليون نسمة (8 ملايين من ولاية البنجاب وحدها). بعضهم ركب القطارات، ولكن غالبيتهم رحلوا عن ديارهم مشيًا على الأقدام، وحملوا من ممتلكاتهم ما استطاعوا على أكتافهم ورؤوسهم، وانضموا إلى قوافل النازحين التي كانت الواحدة منها تضم عشرات الآلاف. وكانت هذه القوافل تتعرض لهجومات دموية من قبل النازحين في الاتجاه المعاكس، كما كان حال القطارات أيضًا. وتتفاوت تقديرات عدد القتلى خلال هذا النزوح ما بين 200 ألف ومليوني نسمة من الطرفين، وأكثرها اعتدالًا يتحدث عن مليون قتيل. واستمرت أعمال العنف والقتل نحو ستة أسابيع، ولكن جراحها لم تلتئم تمامًا في ذاكرة الشعبين حتى اليوم.

الهجرة النبوية

لا مجال في هذا الملف، ولا في غيره، لإضافة أي جديد إلى موضوع الهجرة النبوية التي يعرفها كل مسلمي العالم، والموثّقة بدقة فائقة في كل تفاصيلها المنشورة في مئات المجلدات وعلى عشرات المواقع الإلكترونية المعروفة برصانتها، حيث تطالعنا المعلومات نفسها من دون أي اختلاف على حقيقة هذا التفصيل أو ذاك. التلوّن الوحيد الذي يمكن أن يطالعنا هو في أسلوب السرد، وأحيانًا في التحليل الذي يتكامل مع غيره من دون أن يناقضه، مثل اكتفاء بعض المصادر بحصر سبب هجرة الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، من مكّة إلى يثرب في الحديث عن كيد قريش وتربّصها بالمسلمين واضطهادهم. في حين أن مصادر أخرى تتوسع في قراءة هذه الهجرة بوصفها خطوة كبرى جاءت تنفيذًا لأمر إلهي، وواجبة على المسلمين، ليس لإنقاذ الرسول، صلّى الله عليه وسلم، وأنصاره فقط، بل للبدء بنشر الدعوة خارج حدود مدينة مكّة.

والواقع أن الهجرة النبوية تشكّل حالة استثنائية في التاريخ الإنساني على مستوى توثيق تفاصيلها، خلافًا لأحداث تاريخية عظمى حدثت في زمن أقرب إلينا.

فبالرغم من أن الحدث حصل في القرن السابع الميلادي، فإننا نعرف تاريخ هجرة الرسول الكريم من مكة إلى المدينة باليوم والشهر والسنة (ليلة الجمعة 27 صفر من السنة الأولى للهجرة، الموافق 13 سبتمبر 622 للميلاد)، ومن كان معه (أبو بكر الصديق، رضي الله عنه)، والطريق الذي سلكاه، والغار الذي استراحا فيه ولكَم من الوقت، ووقت الوصول إلى يثرب (12 ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة، الموافق 27 سبتمبر 622 للميلاد)، ومن كان في استقبال رسول الله، صلّى الله عليه وسلم. ونعرف أيضًا أن أبا سلمة بن عبد الأسد كان أول المهاجرين، وأن العباس بن عبدالمطلب كان آخرهم في السنة الثامنة من الهجرة، عندما كان الرسول، صلّى الله عليه وسلم، عائدًا من هجرته يستعد لفتح مكّة.

ويعود هذا التوثيق إلى أن كتّاب السيرة النبوية، التي تلي من حيث الدقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي منها كتب الأحاديث، عرفوا الأهمية العظمى لحدث الهجرة على صعيد إنقاذ الدعوة والبدء بنشرها في أرجاء المعمورة. فكان الفصل الخاص بالهجرة من أهم الفصول في كتب السيرة، بدءًا من مؤرخيها الأوائل، وبعضهم كان من الصحابة مثل عبدالله بن عمرو بن العاص، والبراء بن عازب، وعبدالله بن عباس.

ولأننا هنا أمام دور الهجرة على زمن الدعوة، فلا بدَّ من ذكر هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة، التي أمرهم النبي، صلى الله عليه وسلّم، بالهجرة إليها ليسلموا من بطش قريش. والهجرة إلى الحبشة كانت في الواقع هجرتين: الأولى ضمت أحد عشر رجلًا وأربع نسوة، وضمَّت الأخرى ثلاثة وثمانين رجلًا وتسع عشرة امرأة. والمدهش في أمر هاتين الهجرتين أنهما موثقتان أيضًا بكل ما فيهما من تفاصيل بما في ذلك أسماء كل من ضمتاهما.

التقويم الهجريما كان للتقويم الهجري أن يحمل هذا الاسم لولا الهجرة النبوية، ولبقي اسمه التقويم القمري المعروف في الحضارات القديمة، والذي كان معمولًا به في الجاهلية. وشيوع تسمية هذا التقويم بالهجري يعود إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، اعتمد سنة الهجرة النبوية، لتكون الأولى في التاريخ الإسلامي.

فقد أورد الإمام البخاري في “التاريخ الصغير” عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، جمع المهاجرين ليسألهم: “متى نكتب التاريخ؟” فقال عليّ، رضي الله عنه: “من يوم هاجر النبي، صلّى الله عليه وسلم”.

وأورد ابن عساكر عن الشعبي قوله: “كتب موسى إلى عمر: إنه تأتينا من قبلك كتب ليس لها تاريخ، فأرّخ. فاستشار عمر في ذلك، فقال بعضهم أرّخ لبعث رسول الله، صلّى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لوفاته، فقال عمر، رضي الله عنه: لا بل نؤرّخ لمهاجره، فإن مهاجره فرّق بين الحق والباطل”. وبذلك صار التقويم الهجري معتمدًا في الدولة الإسلامية.

وبالرغم من شيوع استخدام التقويم الشمسي الغربي في العصر الحديث حتى في بعض الدول الإسلامية، تبقى مكانة التقويم الهجري راسخة ومعتمدة في كل العالم الإسلامي خلال شهر رمضان، وأشهر الحج، والأشهر الحُرُم، والأعياد، ودفع الزكاة، وما شابه ذلك.

شخصية المهاجر

لو أخذنا الهجرة على مستواها الفردي الأبسط القائم على البحث عن حياة أفضل، لقلنا إن هذا الفرد ما إن يعقد العزم على الهجرة حتى تطغى عليه مشاعر وهواجس واهتمامات تُحيله شخصًا غير ما كان عليه، وستبقيه كذلك لبعض الوقت بعد وصوله إلى مهجره.

أول هذه الأحاسيس هو الشعور بالخيبة مما يقدمه له موطنه، يليه وعد بحال أفضل يمكن لموطن بديل أن يقدمه. وعند اتخاذ القرار بالهجرة، تصبح الخيبة من الوطن رمادًا يغطي حبه الفطري، كما يتعاظم الوعد ليصبح أملًا ومادة للرجاء. ولكن القلق مما قد يخبئه المستقبل، يمنع هذا الأمل من التحوّل إلى تفاؤل.

بالوصول إلى مرحلة التنفيذ، تتراجع هذه الأحاسيس لصالح أمور لا مكان فيها للمشاعر. فيتحوّل المهاجر إلى ما يشبه الآلة وهو يرتب أمور الذين سيتركهم وراءە، ويخطط للشكل الذي ستسلكه علاقته بهم لاحقًا ودوره في مستقبلهم على المدى المنظور، بموازاة الاستعدادات لما تقتضيه الرحلة منذ المغادرة إلى ما بعد الوصول. يحاول تحكيم العقل والحسابات الباردة، وينجح إلى حدٍّ ما في ذلك.

عند الوصول إلى المهجر، تبقى المشاعر بضعة أيام في المرتبة الثانية بعد السلوك الآلي في ترتيب الأمور. ولكن ما إن يترتب الحدّ الأدنى من أمور الحياة اليومية، حتى تستيقظ المشاعر القديمة لتمتزج بتحديات جديدة. ويصبح للمزيج اسم “كآبة المهاجر” التي تستمر في التصاعد مدة ثلاثة أشهر، وفق دراسة من إعداد “جمعية علم النفس الأمريكية” في عام 2012م، ومنشورة على موقعها.

تتألَّف هذه الكآبة من استيقاظ حنين المهاجر، أولًا إلى الناس الذين تركهم خلفه، ومن ثم إلى موطنه ككل، متناسيًا خيبته من ذاك الموطن. وفي الوقت نفسه، يجد نفسه أمام تحديات الوجود في موطن ذي ثقافة مختلفة، عليه إمَّا أن يعتنقها، وإمَّا أن يتكيّف معها. وعندما يكون هذا الاختلاف الثقافي كبيرًا يصبح في الأمر شيء من القسرية القاهرة. وهنا يختلف الحال من مهاجر إلى آخر، وأيضًا وفق الدافع وإمكانية الانصهار والقوانين في المجتمع المُضيف.

فالهجرة للعمل سنوات معدودة، تُعفي المهاجر من وجوب الانصهار في المجتمع الجديد، كما هو حال المهاجرين الآسيويين في دول الجزيرة العربية، أو اللبنانيين في البلدان الإفريقية الذين يُعرف عنهم أنهم غالبًا ما يعودون إلى بلادهم. على عكس الهجرة الدائمة التي توجب الانصهار، وهذه قضية معروفة تواجه المهاجرين إلى الدول الأوروبية وأمريكا وحكوماتها المُضيفة.

وأحيانًا، تكون الفروقات الثقافية كبيرة بما يكفي لأن تدفع المهاجرين من ثقافة واحدة إلى التجمع قريبًا بعضهم من بعض، كما هو حال الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين أنشؤوا في كل مدينة كبيرة حيًا يُعرف باسم “شايناتاون”. وعندما تكون الفروقات الثقافية محدودة، يسهل انصهار المهاجر في مجتمعه الجديد، كما هو حال الإيرلنديين والألمان في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن، إن كان طابع الحزن هو الغالب على كل شكل من أشكال الهجرة قديمًا وحديثًا، فإن وسائل السفر القديمة البطيئة والمحفوفة بالمخاطر، وغموض الأحوال في وجهات المهاجرين، كانت تطبع المهاجر بطابع درامي يغلب عليه اليأس والاستسلام للزمن. أمَّا وسائل السفر الحديثة، فقد خففت بسرعتها وسلامتها من حدة هذه الدراما؛ لأنها تُوهم المهاجر أن العودة إلى موطنه الأصلي ممكنة، حتى لو لم يكن ينوي ذلك.

في الاقتصاد.. وجها العملة الواحدة

خلافًا للصورة الرمادية على المستوى الإنساني، يرى الاقتصاديون أوجهًا إيجابية عدة للهجرة الدولية؛ إذ تسهم في ردم الهوة ما بين الدول الغنية والفقيرة، بتوفير فرص عمل تزيح عن الدول النامية جزءًا كبيرًا من عبء البطالة. كما أنها تلبي احتياجات الدول الغنية والصناعية إلى الأيدي العاملة على مستويات مختلفة من المهارات. حتى إن هناك ما يشبه الإجماع عند الاقتصاديين على أن المهاجرين هم مكوّن أساس لنمو اقتصادي مستدام في البلدان الصناعية. وفي المقابل، تؤدي هجرة الأدمغة والمهارات العليا إلى إفقار البلدان النامية بالعناصر البشرية اللازمة لتنميتها، ولكنها قد تستعيض عن ذلك بحجم التحويلات التي تردها من المهاجرين.

فاستنادًا إلى تقرير لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، حوّل المهاجرون في العالم خلال العام الماضي 2023م، نحو831 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم، كان من بينها 647 مليارًا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لدعم عائلات المهاجرين وتأمين مستلزمات عيشها والإسهام في تنمية بلدانهم. ويمكن أن تشكل هذه التحويلات جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان. وعلى الصعيد العالمي، تتجاوز هذه التحويلات الآن الاستثمار الأجنبي المباشر الموجود في تلك البلدان.

ويصف التقرير المذكور المهاجرين بأنهم محرّك التنمية المستدامة. ويسلِّط الضوء على أن الهجرة الدولية لا تزال محركًا قويًا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، وهو ما أبرزته زيادة التحويلات الدولية بنسبة تزيد على 650% في الفترة من عام 2000م إلى عام 2022م، إلى أن وصل الرقم إلى 831 مليار دولار أمريكي في العام التالي. واستمر هذا النمو على الرغم من توقعات كثير من المحللين أن التحويلات كانت ستنخفض بشكل كبير إثر كوفيد19-.

ومن الأرقام الواردة آنفًا، يتضح أن البلدان النامية ليست وحدها المستفيدة من تحويلات المهاجرين، بل إن نحو 180 مليار دولار تُحوّل إلى بلدان صناعية وغنية، صدّرت مهاجرين من المستثمرين، أو من أصحاب المهارات المهنية العليا.

ومن خلال النظر إلى نتائج التقرير الرئيسة، يتضح أنه في حين أن الهجرة الدولية لا تزال تدفع التنمية البشرية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة على صعيد الأزمات التي يتسبب فيها النزوح الذي يشكّل عبئًا على الدول المُضيفة في مرحلة أولية على الأقل، إلى أن يُؤهّل النازح للاستفادة من طاقته الإنتاجية إذا كان ذلك ممكنًا.

أدب المهجر وشعره

يمتد ميدان البحث عن حضور الهجرة في الشعر العربي من الشعر المعاصر، الذي يتضمن مئات القصائد التي تتحدث عن الهجرة والنزوح، وبشكل خاص عند الشعراء الفلسطينيين، وعودة إلى الوراء حتى الأبيات الأولى من الشعر الجاهلي. أوليس الوقوف على الأطلال وليد هجرة لم تترك أمام الشاعر غير ديار غادرها أهلها وآلت إلى الخراب؟ ولضيق المجال، سنتوقف هنا أمام ما اصطلح على تسميته “أدب المهجر” أو “شعر المهجر”، لا لأن اسمه يحاكي عنوان هذا الملف، بل لأنه خير تعبير عن التلاقح الثقافي الإيجابي الذي يمكن أن يتولّد عن الهجرة.

عندما يدور الحديث عن شعراء المهجر أو أدب المهجر، تتجه الأنظار نحو “الرابطة القلمية” و “العُصبة الأندلسية”، اللتين ضمتا عددًا كبيرًا من أبرز الأدباء والشعراء العرب في القرن العشرين.

فمن بين جموع المهاجرين الذين غادروا بلاد الشام، وخاصة لبنان، في أواخر القرن التاسع عشر، كان هناك عدد من الأدباء الذين نالوا قسطًا وافيًا من التعليم في وطنهم الأم، أو تابعوا دراساتهم في المهاجر والتفوا على بعضهم؛ ليشكلوا مجموعات قادت نهضة شعرية وأدبية قد تكون الأكبر بعد زمن الشعر الأندلسي، وهي بلا شك الأكبر من دون منافس قريب في العصر الحديث.

التفاصيل معروفة، فقد تأسست “الرابطة القلمية” في نيويورك عام 1920م، وضمَّت جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي ونسيب عريضة ورشيد أيوب، وغيرهم. وتأسست “العُصبة الأندلسية” في ساو باولو بالبرازيل عام 1933م، برئاسة ميشال معلوف، وضمَّت رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) وإلياس فرحات وفوزي المعلوف وغيرهم. وعلى مدى نصف قرن تقريبًا أنتج هؤلاء أدبًا وشعرًا عربيًا اتسم بموضوعات وخصائص جديدة، وذلك بفعل الاطلاع على الأدب الغربي المعاصر، وتأثرهم به إلى الحد اللازم للتطوير من دون التضحية بأصالة الانتماء المتجذّر فيهم.

أمين الريحاني.

خصائص شعرهم

ثمة دراسات كثيرة على شبكة الإنترنت تستعرض خصائص شعر المهجر، وتتوسع في ضرب الأمثلة. ومن أهم هذه الخصائص التحرر من قيود العروض التقليدية، فنظم هؤلاء شعر التفعيلة، والشعر النثري، وكثيرًا من الأناشيد وكلمات الأغاني القومية والعاطفية، إضافة إلى الشعر الموزون المُقفَّى.

وتعزّز هذا التحرر من التقاليد الصارمة باستخدام لغة فصحى، لأنهم كانوا يعدُّون أنفسهم مؤتمنين عليها، ولكنها بقيت سهلة على فهم العامة؛ وهو ما مكّن شعرهم من الرواج على أوسع نطاق في البلدان العربية كافة.

وإضافة إلى الإكثار من استخدام الرموز، حتى غدت الرمزية صفة طاغية عند بعضهم مثل جبران خليل جبران، تميّز شعراء المهجر بالحرص الشديد على وحدة القصيدة، وحصرها ضمن موضوع واحد. ثم إن دواوينهم اتسمت أيضًا بوحدة الموضوع، كما هو حال “الزمازم” و “الأعاصير” عند رشيد الخوري في “العُصبة الأندلسية”.

ولعلَّ خير من عبّر عن آراء “الرابطة القلمية” في الشعر، هو الأديب ميخائيل نعيمة في كتابه “الغربال”؛ إذ كتب في مقدمة دستور الرابطة: “ليس كلّ ما سُطر بمداد على قرطاس أدبًا، ولا كلّ من حرّر مقالًا أو نظم قصيدة موزونة بالأديب. فالأديب الذي نعتبره هو الأديب الذي يُستمدّ غذاؤه من تُربة الحياة ونورها وهوائها… والأديب الذي نُكرمه هو الأديب الذي خُصّ بِرقّة الحسّ ودقّة الفكر وبُعد النّظر في تموّجات الحياة وتقلّباتها، وبمقدرة البيان عمّا تُحدثه الحياة في نفسه من التأثير”.

.. وموضوعاته

في الحنين إلى الوطن، لم تختلف عواطف شعراء المهجر عن تلك التي هي عند أي مهاجر. فرؤية الثلج في مدينة نيويورك ذات صباح، قد دفعت رشيد أيوب إلى نظم قصيدته الشهيرة:

يا ثلج قد هيّجت أشجــاني

ذكّـرتني أهلي بلُبــنانِ

بالله عنـي قُــل لإخـــوانـي

ما زال يرعى حُرمة العهدِ

ولكن عندما نضيف إلى الحنين التقليدي العواطف الوطنية التي كانت متأججة بفعل مقاومة الاستعمار في بلاد الشام، يمكننا أن نتخيل التلوّن الكبير في أشكال التعبير عن هذا الحنين، الذي يتراوح ما بين الخطاب الوطني والانكسار النفسي العميق. فعند الطرف الأول نجد الشاعر القروي يقول في “تحية للأندلس”:

فإذا بيروت أم النــور ولّى

عن سمــاها أثقل الرايــات ظلّا

وإذا لبنــان بالأمـــر استـــقلَّا

فلبسـنا العـزّ أو متنـــا كرامـا

عند هذا سوف نهديك السلامَا

وعند الطرف الآخر، نسمع نسيب عريضة يتمنى العودة إلى مسقط رأسه في حِمص ولو في كفن:

يا دهر قد طال البعاد عن الوطنْ

هل عودة تُرجى وقد فـات الظعن

عُد بي إلى حمص ولو حشو الكفن

واهتـــف أتيــتُ بعـــــاثرٍ مـردودِ

واجعل ضريحي من حجــارٍ ســودِ

وحفل شعر المهجر بكثير من الوجدانيات والنقد الاجتماعي والترويج للقيم الأخلاقية، مثل قصيدة إيليا أبو ماضي التي دخلت المناهج المدرسية:

نسي الطين ســـاعة أنه طين

حقيــر فصــال تيهًا وعربد

ومن جديد هذا الشعر النزعة التأملية في الطبيعة ومحاورتها، ومن أبرز المعبّرين عنها جبران خليل جبران، في قصيدته المغناة “أعطني الناي وغنِّ”، أو في قوله:

ليس في الغابـات مـوتٌ

لا ولا فيـــــها القبـــورْ

فــإذا نيســـــــان ولّــى

لم يمت معه الســـرور

غيض من فيض التفاعل الثقافي

ما تقدّم هو غيض من فيض “الرابطة القلمية” و “العُصبة الأندلسية” فقط. ولكن لتوضيح سعة ميدان أدب المهجر في العصر الحديث، تجدُر الإشارة إلى أنه كان هناك بعض الكبار الذين لم ينضووا في أي من هاتين المجموعتين، مثل أمين الريحاني وعبدالله الحاج. كما أن الولادة الحقيقية كانت قبل ولادة جبران بسبع سنوات، وعلى ساحات أوسع، خاصة إذا ما كان المقصود بالتتبع هو التفاعل الثقافي في المهجر.

فقبل تعاظم الهجرة إلى الأمريكتين كانت هناك موجة هجرة من لبنان باتجاه مصر. ففي عام 1875م، هاجر إلى مصر الأخوان سليم وبشارة تقلا، حيث أسسا جريدة “الأهرام” الشهيرة في الإسكندرية قبل نقلها إلى القاهرة. ثم هاجر جرجي زيدان المولود عام 1861م، إلى مصر لدراسة الطب، ولكنه أصبح واحدًا من أغزر الأدباء إنتاجًا، وأصدر عام 1892م مجلة “الهلال” التي لا تزال قائمة حتى اليوم. وألّف لاحقًا مجموعة “روايات تاريخ الإسلام” الشهيرة. وإليه يُضاف يعقوب صروف وفارس نمر، اللذان كانا ضمن أول دفعة خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت، وأسسا مجلة “المقتطف” عام 1876م، ثم نقلا المجلة إلى القاهرة عام 1885م، ولاحقًا شارك صروف في تأسيس جريدة “المقطم”.

كما أن الشعر العربي في المهجر الأمريكي سبق تأسيس “الرابطة القلمية”. ومن روّاد هجرة الأدباء إلى أمريكا، هناك ميخائيل أسعد رستم، الذي أصدر في فيلادلفيا “جريدة المهاجر”، وله ديوان شعري من ثلاثة أجزاء بعنوان “الغريب في الغرب” صدر جزؤه الأول عام 1895م، فكان بذلك أول كتاب عربي يُطبع في أمريكا.

في عالم الحيوان

ثمة فرق أساس بين معنى الهجرة عند الإنسان وتلك التي عند الحيوان. ففي الأولى تحصل الهجرة وفق ظروف غير محددة زمنيًا ومكانيًا، وقد تتقطع بعضَ الوقت، ثم تزداد زخمًا في أوقات غير متوقعة أخرى، وقد تكون ببطاقة ذهاب وعودة، أو ببطاقة ذهاب فقط. أمَّا في عالم الحيوان، فالهجرة هي أولًا ظاهرة موسمية وفق “جداول رحلات” أكثر انتظامًا مما هو عليه الحال عند الإنسان، كما أنها تتضمن رحلة ذهاب وعودة، لا سعي فيها إلى الحصول على جنسية البلد المُضيف. حتى إنه لا يجوز علميًا استخدام كلمة “هجرة” لوصف انتقال حيوان من مكان إلى مكان آخر للاستقرار فيه نهائيًا بحسب مجلة “ناشيونال جيوغرافيك”. أمَّا أسباب هجرة الحيوان، فتكاد تكون هي نفسها التي عند الإنسان: البحث عن الغذاء، أو ظروف عيش أفضل، أو للتزاوج.

وأن تكون الطيور والأسماك هي أشهر الأنواع الحيوانية المهاجرة، لا ينفي وجود مئات، وربَّما آلاف الأنواع الأخرى، من الحشرات الصغيرة إلى الثدييات الكبيرة مرورًا بالبرمائيات، التي تهاجر وفق أنظمة لا تزال تحيّر العلماء في دقتها.

أثارت هجرة الحيوانات دهشة الإنسان منذ القِدم. وما زال هناك الكثير لنعرفه عنها؛ إذ إن العلماء لا يزالون غير متأكدين تمامًا من الطريقة التي تعرف بها هذه الحيوانات إلى أين تذهب وكيف تعود. والبعض يُرجّح أنها تستخدم خليطًا من الوسائل، مثل: أشعة الشمس، والحقل المغناطيسي للأرض، وإشارات كيميائية معينة للاهتداء إلى سبيلها. ومع ذلك، فقد ساعدت العلوم الحديثة في الكشف عن بعض الجوانب المدهشة في هذا المجال، والأمثلة أكثر من أن تُحصى.

في طول المسافات: الخرشنة القطبية طائر متوسط الحجم، لا شيء يُوحي بقدرته على تحمّل السفر الطويل، ولكنه في بحثه عن الطقس المعتدل نسبيًا، نراه يمضي حياته مطاردًا فصل الصيف. فعندما يحل موعد الشتاء البارد في القطب الشمالي يتجه جنوبًا إلى القطب الجنوبي، وبذلك يمضي معظم عمره فوق مياه المحيطات، وتُقدّر المسافة التي يقطعها بنحو 40,000 كيلومتر سنويًا.

في الهجرة على مدى أجيال: في أمريكا الشمالية يوجد نوع من الفراشات يُسمّى “فراشة الملك”، ويهاجر سنويًا من كندا إلى المكسيك للنجاة من برودة الشتاء، ومن ثَمَّ يعود إلى كندا في الربيع مجتازًا نحو 4,800 كيلومتر في كلٍ من الاتجاهين. ولكن الفراشات التي تعود إلى كندا، هي غير تلك التي هاجرت منها. لأن عدة أجيال تكون قد ولدت وماتت خلال الرحلة الواحدة.

في تحمّل مشاق السفر: تولد أسماك السلمون بأنواعها العديدة في الأنهار العذبة، ولكنها تعيش معظم حياتها في المحيطين الهادئ والأطلسي، قبل أن تعود من هجرتها إلى مكان ولادتها عندما يحين موعد وضع البيوض. ولهذه الغاية، تعود من أعماق المحيط إلى ثغر النهر، حيث يصبح عليها أن تسبح ضد التيار لمسافة قد تصل إلى 400 كيلومتر، وأن تكافح ضد الشلالات الصغيرة، وأن تحمي نفسها من الحيوانات المفترسة التي تنتظرها على ضفاف الأنهر.

في ضخامة الأعداد: “الهجرة الكبرى” هي اسم علم يُطلق على الهجرة السنوية لمجموعة من الثدييات ما بين كينيا وتنزانيا، التي تبحث عن المراعي اللازمة خلال تبدّل الفصول. وتضم هذه الموجة العملاقة من الحيوانات المهاجرة الظبي الإفريقي، وهو نوع من الغزال، ولكنه يشبه البقر، ويعيش ضمن قطيع يضم أكثر من مليون فرد، ويصحبه في هذه الرحلة عشرات الآلاف من الحمير الوحشية والغزلان. وتبقى هذه الحيوانات خلال رحلتها في مجموعات متراصة؛ لأن المتخلف عن القطيع سيقع طريدة سهلة للأسود والضباع والتماسيح التي تكون قد تجمعت بدورها لتتغذى عليها.

ناقوس الخطر عليها وعلى دورها البيئي

بموازاة ما جمعه العلماء من معلومات وبيانات حول الحيوانات المهاجرة، حظي دورها البيئي باهتمام مماثل، حتى إن الأمانة العامة لـ”مؤتمر الأنواع المهاجرة” تصف هذه الفئة من الحيوانات بأنها مكوّن رئيس للنظام البيئي حيثما وجدت. ومن الأمثلة التي يضربها العلماء في هذا المجال، وعلى مستوى الطيور المهاجرة، دورها في الحد من تكاثر الحشرات الضارة بافتراسها، وتلقيح الزهور، ونشر بذور نباتات تكون قد أكلتها في مكان ما وتبرَّزتها في مكان آخر؛ وهو ما يؤدي إلى ظهور النبات في أماكن ما كان له أن يظهر فيها. ومن هجرة أسماك السلمون استخلص العلماء أنها تشكِّل في طريق هجرتها طعامًا للدببة. لذا، فإن براز الدببة يتحول إلى سماد يغذي الغابة، تمامًا كما تفعل جيف الأسماك الميتة التي ترسو على ضفاف الأنهار.

ولكن “المؤتمر الدولي للحفاظ على الأنواع المهاجرة” بدأ بدق ناقوس الخطر. ففي مطلع العام الحالي 2024م، كشف المؤتمر في تقرير أعدَّه علماء من “مركز المراقبة في برنامج الأمم المتحدة للحماية”، أنه من بين آلاف الأنواع المهاجرة التي يترصدها، هناك 1,189 نوعًا بات يتطلب حماية دولية، من بينها 962 نوعًا من الطيور، و94 نوعًا من الثدييات البرية، و64 من الثدييات البحرية، و58 نوعًا من الأسماك، و10 أنواع من الزواحف، وحشرة واحدة هي “فراشة الملك”.

وعدّد التقرير عوامل الخطر التي تحيط بهذه الأنواع المهددة، ومنها: الصيد الجائر، وتدمير البيئة في المحطات على طرق الهجرة، والتغير المناخي. ويوضّح الصورة عالم البيولوجيا في جامعة إيلينوي الأمريكية، بنيامين فان دورين، بقوله إن الأنواع المهاجرة تتعامل في رحلتها مع أحوال جوية غير متوقعة، ومناخ متغير، وفقدان البيئة الملائمة، وقلة الغذاء، والافتراس، والأمراض، ومخاطر أخرى. وهي تعتمد على نظامين بيئيين على الأقل للحفاظ على استدامتها، وعلى محطات توقف. وإذا عجزت إحدى المحطات عن خدمتها بالإيواء المؤقت والتغذية، أو إذا عجزت الحيوانات عن الوصول إلى هذه المحطات، فإن مجموعاتها قد تنهار كليًا، تاركة مفاعيل جذرية في أنظمة بيئية برمّتها.

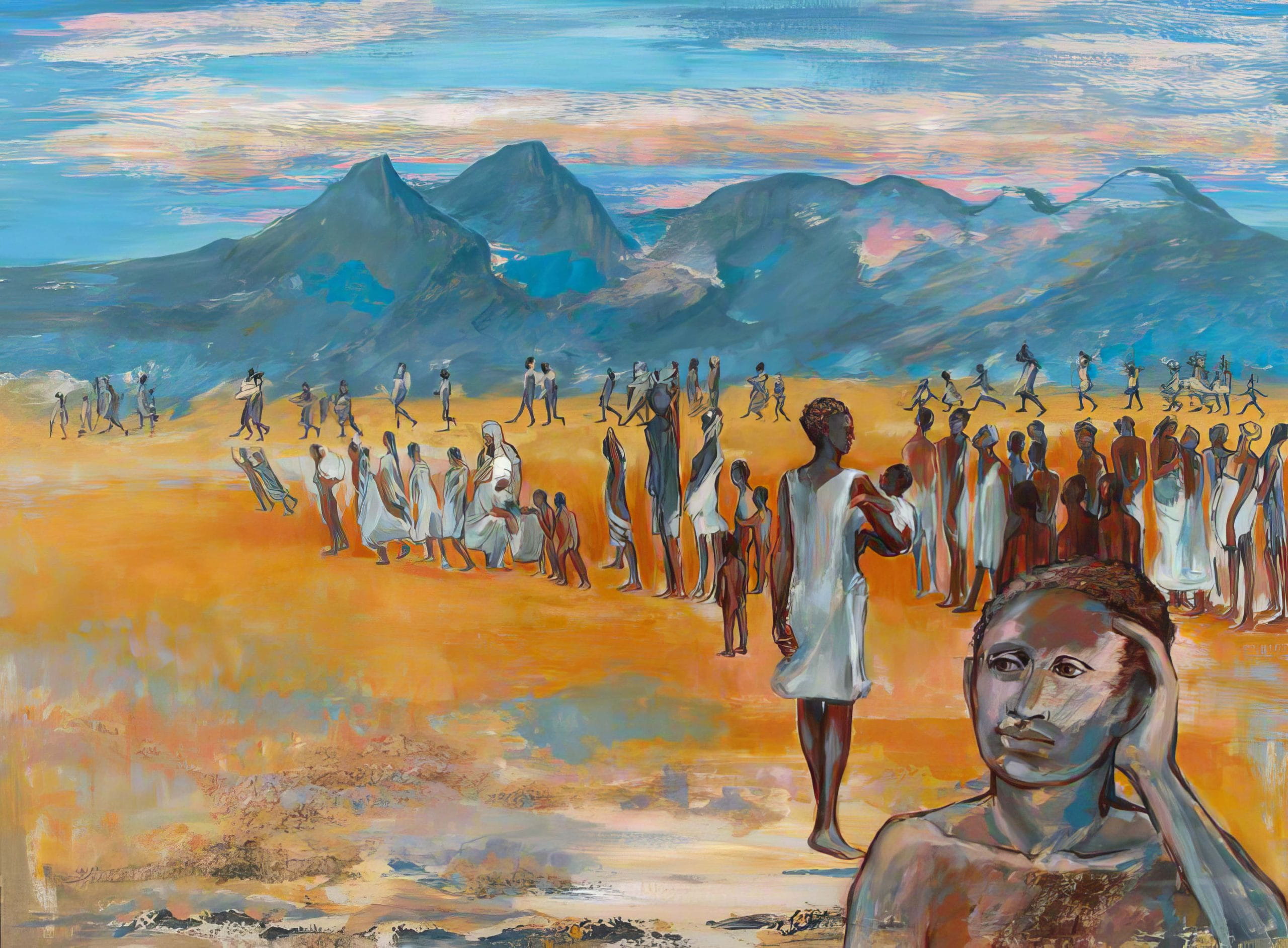

في الفن التشكيلي

الأعمال الفنية التي تتناول الهجرة ظاهرة حديثة جدًا، وكانت شبه معدومة قبل القرن التاسع عشر. ولكن، لو قارنا حضور موضوع الهجرة في تاريخ الفن التشكيلي بغيره من الموضوعات، لوجدنا أنه قد يكون الأقل حجمًا، ولكنه من أبلغها تأثيرًا في تاريخ الفن المعاصر لأكثر من سبب يستحق التوقف أمامه.

عندما اجتاحت العالم جائحة كورونا وأقفلت الحدود بين الدول، لم يكن البقاء في المكان نفسه خيارًا ممكنًا للبعض، فرمى بنفسه في مهب رياح الهجرة التي انتهى كثير منها بشكل مأساوي، إمَّا غرقًا وإمَّا مـوتًا بالوباء. وعندها كانت ردة فعل الفنان العالمي بانكسي، أن اشترى سفينة كبيرة لتجوب البحر المتوسط بحثًا عن المهاجرين المحتاجين للنجدة، ورسم بأسلوبه الخاص على أحد جوانبها طفلة يعصف الهواء بشعرها وحول رقبتها طوق نجاة. وكانت هذه الخطوة بمنزلة أحدث صرخة احتجاج لفنان على تحوّل الهجرة إلى مادة نقاش سياسي بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية.

قديمًا، لم تكن الهجرة موضوعًا أثيرًا عند الفنانين، ولا غرابة في ذلك. ولعلَّ من أقدم الأعمال المهمة في هذا المجال لوحة “نهاية لوكابر” للفنان جون واتسون نيكول، التي تعود إلى عام 1883م، ونرى فيها رجلًا وزوجته وقد جمعا أمتعتهما على ظهر سفينة، والرجل يلقي نظرة وداع على بلدته الأسكتلندية لوكابر.

أمَّا في العصر الحديث، ونتيجة فاعلية الإعلام وقوته، وتمكن البُعد الأخلاقي من اختراق النظريات الجمالية التي سيطرت على الفن خلال السنوات المائة الماضية، فظهرت أعمال كثيرة تتناول مختلف جوانب التحديات التي تواجه الهجرة والمهاجرين. ومنها على سبيل المثال، لوحة “هل المجاعة مسموحة؟” للفنانة إيف كوكسيتر (الصورة الرئيسة للمقالة)، التي رسمت صفوف النازحين الإثيوبيين في الصحراء الإفريقية عام 1991م. والفنان الكوري دو هو سو، الذي عرض عام 2018م منحوتة تمثّل بيتًا كوريًا تقليديًا فوق جسر علوي في لندن، وسمَّاها “جسر إلى البيت”، معبرًا بذلك عن حنينه إلى وطنه.

ولكن، أتكفي هذه الأمثلة لتعظيم دور الهجرة في الفن التشكيلي كما أوردنا في البداية؟

والهجرة تُخصب الفنان

الأثر الأكبر للهجرة في تاريخ الفن التشكيلي يكمن في هجرة الفنان نفسه، أكثر مما هو في تفاعله مع المهجرين. وإن كان المجال يضيق هنا بالتوسع، يمكننا أن نعطي مثلًا واحدًا عن مَهجرٍ واحد، وهو العاصمة البريطانية لندن.

في عام 2019م، نُظِّم في بريطانيا معرض بعنوان “اللجوء والفن البريطاني”، تمحور حول التأثير المتبادل مع فنانين هاجروا إلى لندن لأسباب مختلفة بدءًا من مونيه وبيسارو اللذين هربا من الحرب الفرنسية البروسية عام 1870م، وصولًا إلى موندريان والفنانين البلجيكيين والهولنديين الهاربين من النازية، والوافدين من أمريكا الجنوبية، والهاربين من القارة العجوز خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان هذا المعرض منطلقًا لبحث نشره المؤرخ والناقد بيتر واكلين حول الموضوع نفسه وهو بعنوان “اللجوء والتجديد في الفن البريطاني”، ولكنه عاد إلى فترة زمنية أطول بدءًا من ثلاثة قرون سبقت عصر مونيه وبيسارو، وصولًا إلى الفنانين العرب والآسيويين المقيمين حاليًا في بريطانيا. وخلص البحث إلى أن “هناك مساهمات في الفن البريطاني تعود إلى فنانين أتوا إلى هنا لاجئين أو زائرين غير قادرين على العودة إلى ديارهم. وغالبًا ما سجّل هؤلاء تجاربهم في فَقْد بلدانهم، والحرب والاضطهاد. وبعضهم عبّر عن ذكرياته في وطنه بأشكال تقليدية وحساسيات من ثقافات أخرى. والوقع الكبير للمهاجرين حديثًا على الفن في بريطانيا لا يزال مستمرًا”.

وما سقناه عن لندن ينطبق على أي مكان استضاف فنانين مهاجرين أو نازحين. فالفن التشكيلي الأمريكي تأسس برمَّته تقريبًا على أيدي فنانين هاجروا من إنجلترا. وأول معرض عالمي الطابع نُظِّم في مركز جورج بومبيدو غداة افتتاحه في باريس، كان بعنوان “باريس – موسكو”، وكشف التطور الكبير الذي حصل في الحياة الفنية في فرنسا والعالم، بفعل استضافة باريس للفنانين الروس الذين نزحوا إليها غداة الثورة الشيوعية في روسيا.

في الأغنية وفي السينما

ثلاثة أصوات من ثلاث زوايا وأضعفها صوت المهاجر

بوجه عام، يمكننا أن نقسّم مجموع الأغنيات التي تتناول الهجرة والمهاجرين إلى ثلاثة أقسام، وفي هذا لا فرق بين الأغنية العربية والفرنسية والإنجليزية. وهذه الأقسام الثلاثة هي:

أولًا: الأغنية التي تخاطب المهاجر، من زاوية الذين تركهم خلفه. وهذه الأغنيات تتميز بصدق المشاعر، وهي في الواقع الأعمق تأثيرًا على المستوى العاطفي، وتكثر في هذا البلد أو ذاك وفق مستوى الهجرة على الصعيد الوطني، كما هو حال لبنان من بين البلدان العربية، حيث غنَّت فيروز من كلمات طلال حيدر:

يا رايحين وليل

ما عاد بدكم ترجعوا

صرّخ عليهم بالشتي يا ديب

بلكي بيسمعوا

وحيث غنّى وديع الصافي:

يا مهاجرين ارجعوا

غالي الوطن غالي

لبنان صوته اسمعوا

صوت العتب عالي

ثانيًا: الأغنية التي تتحدث عن المهاجِر وتتلمس معاناته، والمغني فيها مجرد مشاهد متورط عاطفيًا بقضية المهاجرين ومآسيهم وأحزانهم. وهذه الفئة كثرت في الآونة الأخيرة في الأغنية الغربية بفعل ما راحت تنقله وسائل الإعلام عن مآسي النازحين، مثل غرق السفن التي تحملهم، والاضطهاد أو التمييز الذي يلقونه في مهاجرهم. ومنها على سبيل المثال، أغنية “تطلعوا إلى عيونهم” (2016م)، للمغني دايفيد كروسبي، التي تدعونا إلى التطلع في عيون المهاجرين لمعرفة قصتهم، ولكننا للأسف منشغلون عن ذلك، ولا نراهم عندما يمرون بجوارنا.

وهناك أغنية “أرض أمريكية”، وهي أغنية ظهرت في خمسينيات القرن الماضي، غير أن بروس سبرينغستين أعاد تأديتها في عام 2012م. وتتحدث عن مهاجر يترك حبيبته للسفر إلى أمريكا، على أن تلحق به لاحقًا إلى حيث يُعثر على الذهب في الأنهار، وحيث ترتدي النساء الحرير والساتان. ولكن لا شيء من ذلك يتحقق.

وأيضًا أغنية “أشجان الهجرة” للمغني كريس ريا، الذي يصف مهاجرًا باع خاتم أمه كي يهاجر إلى أمريكا، وهو الآن يقف في طوابير لا تنتهي، ويعيش في غيتو، ويشتاق إلى أحبابه. كما تشير الأغنية إلى ما يتعرض له هذا المهاجر من معاملة مهينة على أيدي موظفي دائرة الهجرة.

وأن تكون هذه الفئة من الأغنيات قد تكاثرت في العقدين الماضيين، لا يعني أنها لم تكن موجودة قبل ذلك. ففي أواخر سبعينيات القرن الماضي غنّت البرتغالية ليندا دي سوزا، أولى أغنياتها الفرنسية التي أطلقت شهرتها عالميًا “البرتغالي”، وذلك في وقت شهدت فيه فرنسا موجة هجرة كبيرة من البرتغاليين للعمل بوصفهم حراس مبانٍ، وفيها تقول:

حقيبتان من الكرتون على أرض فرنسا

هناك برتغالي غادر للتو برتغاله...

أمَّا القسم الثالث من هذه الأغنيات، فهي التي حاولت أن تنطق بلسان المهاجر. وبالرغم من أن الذين كتبوا فيها هم من كبار الشعراء ومؤلفي كلمات الأغاني، فإن غالبية هذه الأغنيات تتسم بالبرودة وتصنّع العواطف، وكأن ما في نفس المهاجر يبقى عصيًا على كل من يحاول أن يتحدث باسمه. ولا تنجو الأغنية إلا بفعل اللحن وصوت المؤدي، تاركة الكلمات في الصف الثالث. كما هو حال أغنية “سالمة يا سلامة”، التي كتب كلماتها بديع خيري ولحّنها سيد درويش في عام 2019م. فالأغنية التي يُقال إنها تتحدث عن معاناة المهاجر المصري، لا تثير فينا أي تعاطف مع المهاجر، بل نهتز نشوة لجمال اللحن؛ لأن كلماتها تتسم بالمباشرة، وتبقى إنشائية وعامة:

صفر يا وابور واربط عندك

نـزلني في البلد دي

بلا أميركا بلا أوروبا

ما في شي أحسن من بلدي

حتى وديع الصافي الذي ذكرناه آنفًا، عندما حاول أن يغني باسم المهاجر “جايين يا أرز الجبل جايين”، كانت النتيجة أغنية شبه خالية من أية لمسة عاطفية عميقة، وثلاثة أرباع مفرداتها مجرد تعداد لأسماء قرى ومناطق من بلاده.

والأمر نفسه ينطبق على الأغنية الغربية، فعندما غنَّى مايكل جاكسون “غريب في موسكو” في أواخر تسعينيات القرن الماضي، ومع أن الأغنية نابعة من تجربة ذاتية خلال “زيارة” الفنان لموسكو، قال النقاد إنها تُعبِّر عن قلق المهاجر الذي يجد نفسه في بيئة غريبة. ولكن التمعن في كلمات الأغنية بما فيها من حديث عن ظلال الكرملين التي تُصغّره، وقبر “ستالين” الذي يمسك به، ومطاردة المخابرات له، نجد أنفسنا أمام خطاب سياسي، لا يكاد يمت لمشاعر المهاجر بصلة.

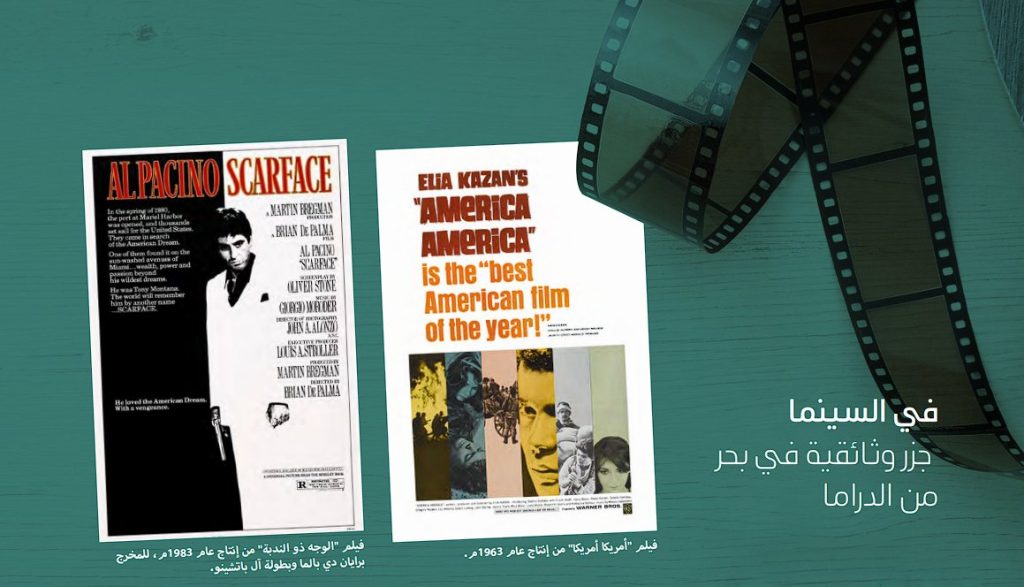

كما هو الحال في الفن التشكيلي، أدَّت وسائل الإعلام دورًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين في تصاعد وتيرة إنتاج الأفلام السينمائية التي تتناول قضايا الهجرة. وهذا ما يلاحظه من يستعرض تواريخ إنتاج الأفلام في القوائم المنشورة على المواقع الإلكترونية، التي تتحدث مثلًا عن “أفضل عشرة أفلام عن الهجرة”، حيث يتبيَّن أن من بين كل عشرة أفلام، هناك ثمانية على الأقل جرى إنتاجها في الألفية الجديدة من دون أن يعني ذلك أنها بجودة الأفلام التي سبقتها.

وفي الواقع، هناك حفنة من الأفلام القديمة نسبيًا التي تحولَّت إلى أعمال كلاسيكية تناولت الهجرة والمهاجرين من زوايا مختلفة. أشهرها على الإطلاق فيلم “أمريكا أمريكا” (1963م) من إخراج إيليا كازان، الذي يروي قصة شاب يوناني يعيش في منطقة خاضعة لتركيا، ويخطط للسفر إلى أمريكا. وفي مسعاه هذا، يبدد الرجل مدخرات العائلة، ويرفض الزواج واحتمالات الحصول على المال إن كان ذلك يعيق مسعاه إلى الهجرة الذي يمكن أن يكلفه حياته.

ومن الكلاسيكيات السينمائية، على سبيل المثال، فيلم “الوجه ذو الندبة” (م1983، Scarface) للمخرج برايان دي بالما، الذي يروي قصة مهاجر كوبي إلى ميامي، يتورط في تجارة المخدرات. وهناك أيضًا الفيلم الشهير “تيتانيك” (1997م) للمخرج جيمس كاميرون، الذي يستعرض تنوّع المهاجرين من أوروبا إلى أمريكا في وقت ما، وعلى متن الباخرة نفسها. ولكن بطولة الفيلم تبقى للباخرة نفسها ولغرقها.

أمَّا في الألفية الجديدة، فقد تعددت العناوين بشكل يصعب حصره. وتركّزت الموضوعات على انصهار المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة أو عدمه، وبعض المآسي الدرامية المثيرة للتعاطف. ومن الأفلام الجيدة في هذا المجال فيلم “لأجل مكانة الاسم” للمخرجة الهندية ميرا نير، ويدور حول عائلة مهاجرة من كالكوتا الهندية إلى نيويورك وانصهارها في نمط الحياة الأمريكية، وصياغة هوية جديدة من دون تناسي تراثها الخاص.

ومن الدراما الواقعية الحديثة نذكر فيلم “حياة أفضل”، الذي يحكي عن مهاجر مكسيكي غير شرعي يعاني صعوبة في التفاهم مع ابنه المرتبط بعلاقة مع فتاة أمريكية تشده صوب عالم الجريمة. فعندما تُسرق شاحنة الابن، ولعدم قدرته على الاستنجاد بالشرطة، ينطلق مع أبيه للبحث عن الشاحنة.

وإضافة إلى الدراما، يتَّسع صدر الهجرة للكوميديا أيضًا، مثل فيلم “أفضل فندق ماريغولد”، حيث نرى مجموعة من المتقاعدين البريطانيين يسافرون إلى الهند لتمضية بقية حياتهم في فندق أغرَّهم بإعلان خادع، واكتشفوا هناك أن الفندق هو مجرد بقايا فندق قديم خرب. ولكنهم وجدوا في موطنهم الجديد ما كان ينقصهم في موطنهم الأصلي.

ولكن ما تقدَّم لا ينفي وجود أفلام وثائقية تناولت الهجرة بأعلى المستويات من الجدية، ومن أفضلها فيلم “الوجه الآخر للهجرة”، الذي أخرجه روي جيرمانو، في عام 2010م، لاستكشاف الدوافع عند الذين يغادرون المكسيك للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وما يحصل لمجتمعاتهم والعائلات التي يتركونها خلفهم.