ما بين قوارب الصيد المتواضعة والسفن المهيبة بضخامتها، أبحرت وما زالت تُبحر في العالم مجموعة واسعة من المراكب البحرية أدَّت دورًا كبيرًا في تشكيل التاريخ البشري؛ فربطت القارات وقصَّرت المسافات، وأسهمت في تطوُّر النقل والتجارة والتبادل الثقافي وتلاقح الحضارات وحتى الحروب. فضلًا عن أنها حملت في خبايا هياكلها وأشرعتها ومجاديفها أحلام وتطلعات عدد لا يُحصى من البشر.

وبحسب تعريفها في اللغة العربية، فالسفينة هي نوع من المراكب البحرية التي تُستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع، والقارب هو أصغر أنواع المراكب البحرية ويُستخدم للتنقل في الأنهار والبحيرات والبحار. أمَّا الزورق، فهو المركب الذي يُدفع بالمجاديف أو بالمحرِّك ويُستخدم للصيد أو للنقل ولأغراض أخرى.

في هذا الملف، تستطلع مهى قمر الدين ما يتسع له المجال من أوجه هذا الإبداع الإنساني الذي استمر أكثر من ستة آلاف سنة في تطوير وسائل ركوب البحر، وما كان للمراكب البحرية من تأثيرات حضارية تذهب إلى ما هو أبعد من استخداماتها المباشرة، وانعكاس ذلك في ثقافات الشعوب. وتتوقف بشكل خاص أمام المراكب الشراعية في الخليج العربي التي ميَّزت هذه المنطقة من العالم، وتحوَّلت إلى رمز من رموزها وإرثها الحضاري.

تاريخ المركب البحري هو شهادة على الإبداع البشري والمرونة والقدرة على التكيُّف والتصميم على الاستكشاف وسبر أغوار البحار والمحيطات، وذلك منذ أن جمع الإنسان القديم حزمة من القصب ليطفو بها على سطح الماء، فشكَّل بذلك أول أنواع المراكب البحرية في التاريخ. ومن ثَمَّ، اتخذت تلك المراكب أشكالًا مختلفة، فكانت منها السفن واليخوت والقوارب والزوارق بأنواعها وخصائصها المتنوعة.

بتقدُّم الحضارات وتطورها، تبدَّلت أشكال المراكب البحرية، حتى إن حضارات معينة تميزت بمراكب خاصة ارتبطت بها وعكست في تصميماتها واستخداماتها ومعانيها الرمزية، البيئات والتاريخ والقيم الفريدة للمجتمعات التي أنشأتها. فعلى سبيل المثال، ارتبطت مراكب البردي بالحضارة المصرية القديمة، وهي المراكب المصنوعة من قصب البردي الذي كان ينمو بوفرة على طول نهر النيل، واُستخدِمت خلال النهر للنقل والتجارة وممارسة الطقوس الدينية. وعكست سفن الجنك الصينية القيم الثقافية الصينية في تصميم القوارب، فاستخدمت الأدوات والمواد التقليدية مثل الكافور وخشب الصنوبر في صناعتها، وترجمت الهندسةَ الصينية المتقدمة بفضل هياكلها المميَّزة وصواريها المتعددة وسماتها الفريدة مثل المقصورات المقاومة للماء. وعربيًا، قد تكون مراكب “الداو” الشراعية أبرز المراكب التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالحضارة العربية، ولا سيَّما الخليجية منها. فهذه المراكب تُعدُّ من السفن الأيقونية، لما تمثِّله من التراث الثقافي لبلدان الخليج العربي. إذ كانت هذه المراكب الخشبية التقليدية جزءًا لا يتجزأ من التاريخ البحري للمنطقة قرونًا عديدة؛ فلم تكن لمجرد التجارة وصيد الأسماك فحسب، بل كانت أيضًا رمزًا للهوية والحضارة والإرث البحري الغني الذي شكَّل الاقتصاد والثقافة في تلك البلدان زمنًا طويلًا.

سرعة المركب.. ما العُقْدَة؟

تتوقف سرعة المركب في إبحاره على عوامل عديدة، منها مصدر الطاقة، والتصميم وحال البحر، وغير ذلك. وتتأرجح هذه السرعات ما بين الكيلومتر الواحد في الساعة للقارب الفردي الذي يُجدِّف به رجل واحد، و250 كيلومترًا في الساعة كحدٍ أقصى في زوارق “الفورمولا 1″، التي أطلِقت في سبعينيات القرن الماضي.

أمَّا في السفن والمراكب التقليدية، فتُقاس السرعة بـ”العُقْدة”، وهي وحدة قياس تعادل 1.852 كيلومترًا في الساعة. ابتكرها البحَّارة الهولنديون عندما اخترعوا جهازًا يتكوَّن من رقاقة خشبية معلقة على حبل ملفوف على بكرة، ومؤقِّت زمني عبارة عن ساعة رملية مُحدَّد بـ30 ثانية زمنية. يرتكز عمل هذا الجهاز على مبدأ ربط القطعة الخشبية بحبل البكرة من الجانبين على نحو متساوٍ، ثمَّ رميها في البحر خلف السفينة. فيبدأ الحبل بالفك عن البكرة بسرعة متناسبة طرديًّا مع سرعة السفينة، وتُحسب سرعة السفينة بالاعتماد على حساب عدد العُقد الحبليّة التي أطلِقت في فترة زمنية معينة تُقاس باستخدام الساعة الرمليَّة.

تطوُّر المراكب عبر الزمن

كان تطوُّر المراكب البحرية بحد ذاته رحلة رائعة للعبقرية الإنسانية تعكس الطموح والقدرة على التكيف مع البيئات المختلفة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتغيرة، ولكنه كان تطوُّرًا بطيئًا، تدلُّ على ذلك رسومات المراكب المسجلة على الألواح الطينية والحاويات الأثرية منذ عام 4000 قبل الميلاد، ونفهم منها أنها تشير إلى مدى بطء تطورها على مدى القرون، واستمرار ذلك حتى قبل حوالي 150 عامًا مع دخول الدفع بالبخار إلى عالم القوارب والسفن. ويؤكد هذا الأمر جوزيف غريبونز، في كتابه “القوارب الخشبية” (1994م)، فيقول إنه: “منذ الزمن الغابر حتى يومنا هذا، لطالما كانت القوارب الخشبية متشابهة في كثير من الأماكن حول العالم؛ لأنها تتشارك في المزايا الأساسية نفسها، فهي يجب أن: تعبر المياه، وتكون مدببة في المقدمة، لها قدرة على نقل حمولة معينة وتتميز بالثبات، كما أنها يجب أن تكون واسعة في الوسط؛ ولكي تطفو يجب أن تكون مقاومة للماء إلى حد معقول”.

بدأت القصة قبل نحو ستة آلاف سنة، عندما خاض البشر الأوائل أوَّل مغامرة على الماء باستخدام طوافات بسيطة مصنوعة من جذوع الأشجار وحزم القصب، فسمحت هذه السفن البدائية للمجتمعات بعبور الأنهار والبحيرات، وفتحت فرصًا جديدة للصيد والتجارة والنقل. ومن ثَمَّ، تقدَّم المصريون القدماء في بناء القوارب من خلال صناعة قوارب البردي للملاحة في نهر النيل، التي أصبحت ضرورية للتجارة والتواصل مع المناطق المجاورة. وبنت شعوب بلاد ما بين النهرين قوارب خفيفة مستديرة مصنوعة من القصب المنسوج وجلود الحيوانات؛ لتسهيل النقل والتجارة على طول نهري دجلة والفرات.

الحضارات القديمة: الفينيقيون والبولينيزيون والإغريق والرومان والفايكينغ

بينما كان السومريون يطوِّرون سفنهم التي أوصلتهم بمحاذاة الشواطئ إلى وادي السند شرقًا، كان الفينيقيون يخوضون غمار البحر الأبيض المتوسط غربًا. إذ أدَّوا دورًا مهمًا في دفع حدود الملاحة البحرية من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس قبل الميلاد، فطوروا سفنًا خشبية قوية تُعرف باسم “القوادس” أو “القوارب الشراعية” التي كانت تحتوي على أشرعة وصفوف متعددة من المجاديف. وفي المحيط الهادئ، كان للبولينيزيين إنجازات ملحوظة في الملاحة البحرية وتصميم القوارب، فبنوا زوارق مزدوجة الهيكل، قادرة على تحمل الرحلات الطويلة، وذلك من خلال تقنيات الملاحة الاستثنائية التي اعتمدوا عليها، المرتكزة على ملاحظاتهم في عِلم الفلك ومعرفتهم بالتيارات المحيطية وهجرة الطيور.

كما حقَّق كل من الإغريق والرومان تقدُّمًا تقنيًا كبيرًا في تصميم القوارب، فإضافة إلى السفن التجارية، طوَّر الإغريق السفينة ثلاثية المجاديف (باليونانيةtriērēs )، وهي سفينة حربية مدمِّرة كانت تُبحر في البحر الأبيض المتوسط، وبفضل سرعتها وقدرتها على المناورة ووجود كبش برونزي في مقدمتها كانت تستطيع إغراق سفن العدو؛ فمكَّنت أثينا من بناء إمبراطوريتها البحرية والهيمنة على بحر إيجة في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد استوحى الرومان من تقنيات بناء السفن اليونانية، وتبنوا تصميمًا يُعرف بـ”القوادس”، وصقلوها بشكل أكبر، فطوّروا طُرزًا أخرى من السفن مثل “الكورفوس”، المزود بجسر ذي مسامير يمكن إسقاطه على سفن العدو، والاشتباك معها بسهولة أكبر.

أمَّا الفايكنغ، فقد اشتهروا برحلاتهم البحرية واستكشافاتهم من القرن الثامن إلى الحادي عشر الميلادي، واستخدموا سفنًا طويلة شهيرة أدَّت دورًا مركزيًا في بعثاتهم وغزواتهم وأنشطتهم التجارية. فكانت سفنهم الطويلة أنيقة بتصميمها وهيكلها المرن. وكانت تعمل بالمجاديف والأشرعة، وهو ما سمح للفايكنغ بالإبحار في الأنهر والمياه الساحلية وحتى المغامرة عبر البحار المفتوحة.

التطوُّرات في العصور الوسطى وعصر النهضة

بوجه عام، شهدت العصور الوسطى وعصر النهضة تطورات كبيرة في تصميم القوارب وبنائها، مدفوعة بالثقافات البحرية العربية والصينية والأوروبية. وقد أدَّت هذه التطورات إلى توسيع إمكانات الاستكشاف البحري والتجارة والتبادل الثقافي، وهو ما ترك أثرًا دائمًا على مسار التاريخ البشري.

في العصور الوسطى، قدَّمت الحضارة العربية مساهمات كبيرة في تصميم القوارب والملاحة، وخاصةً من خلال تطوير مراكب “الداو”، التي كانت عبارة عن سفن شراعية تتميز بأشرعتها الطويلة المميزة، التي سمحت بالملاحة بكفاءة ضد الرياح السائدة. كما مارست دورًا حاسمًا في شبكات التجارة العربية، عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر، ولا سيَّما أنها كانت متعددة الاستخدامات، وقادرة على حمل البضائع والركاب وحتى الماشية. وقد انتشر تأثير الثقافة البحرية العربية وتصميم سفن المراكب الشراعية في جميع أنحاء المحيط الهندي، من شرق إفريقيا إلى الهند وجنوب شرق آسيا. وحتى اليوم، لا يزال التصميم التقليدي وخطة الأشرعة للمراكب الشراعية مستخدمَيْن في أجزاء عديدة من العالم.

سفن الجنك الصينية: مدن مستقلة في حد ذاتها

في حوالي عام 1100م، بدأ الصينيون في بناء ما يُعرف بـ”الجنك”، وهي سفن شراعية مصنوعة من الأخشاب خفيفة الوزن، مع قاع مسطح وأعمدة من الخيزران، تتميز بحجرات محكمة الغلق ضد الماء، وكانت تُدار باستخدام دفات للتوجيه. أمَّا استخدامها، فكان للتجارة ولأغراض حربية أيضًا. وبالمقارنة مع السفن الأوروبية، آنذاك، كانت تلك السفن أكثر تقدُّمًا وأكبر حجمًا، حيث بلغ طول بعض سفن الجنك 150 مترًا، وكانت تحتوي على تسع صوارٍ. والجدير بالذكر أن الرحالة العربي ابن بطوطة، في القرن الرابع عشر، أُعجب بهذه السفن لعظمتها وكبر حجمها، ووصفها بأنها مدن مستقلة في حد ذاتها.

سفن الاستكشاف الأوروبية بما في ذلك سفن الكارافيل والغاليون

خلال عصر الاستكشاف، حقَّقت الدول الأوروبية تقدُّمًا إضافيًا في بناء السفن، وهو ما مكَّنها من القيام برحلات طموحة للاستكشاف والتجارة، مثل سفن الكارافيل الصغيرة نسبيًا التي اجتمعت فيها الأشرعة المربعة واللاتينية (المثلثة)، وهي ذات دفة مثبتة في المؤخرة، ما يسمح بزيادة التحكُّم والقدرة على المناورة. وكانت سفن الكارافيل السفن المُفضَّلة لمستكشفين من أمثال كريستوفر كولومبوس وفاسكو دي جاما، وهي التي مكَّنتهم من المغامرة في المياه المجهولة والوصول إلى أماكن بعيدة. أمَّا سفن الغاليون، فكانت بمنزلة تطوُّر ملحوظ آخر في بناء السفن الأوروبية، فقد جمعت هذه السفن الكبيرة المسلحة بين قدرة سفن الكارافيل على المناورة وقوة نيران السفن الحربية، وكانت مُجهَّزة بطوابق متعددة تحمل مجموعة من المدافع، وهذا ما جعلها سفن حرب واستكشاف هائلة.

الثورة الصناعية والقوارب الحديثة

خلال الثورة الصناعية، أدى ظهور المحرك البخاري إلى تطوير السفن التي تعمل بالبخار (البواخر) التي مثَّلت تحوُّلًا ثوريًا في النقل البحري والتجارة والحرب. فقد حلَّت المحركات البخارية محل طاقة الرياح والقوة العضلية، وهو ما سمح للسفن بالإبحار بكفاءة وموثوقية أكبر، بغض النظر عن طبيعة الرياح وأحوال البحار.

مع تقدُّم التصنيع وازدهار المجتمعات، أصبح ظهور القوارب الترفيهية مُمكنًا. فكان إدخال هذه السفن بمنزلة تحوُّل من القوارب المستخدمة لأغراض نفعية، في المقام الأول، إلى السفن المصممة للأنشطة الترفيهية. فخلال القرن التاسع عشر، اكتسبت اليخوت شعبية بين الأثرياء، فبُنيت القوارب الشراعية واليخوت المتقنة للرحلات البحرية الترفيهية وسباقات الإبحار التنافسية. وقد أدى إنشاء سرب اليخوت الملكي عام 1815م، وسباق كأس أمريكا عام 1851م، إلى زيادة شعبية القوارب الترفيهية، وهو ما أدى إلى تصميم اليخوت الشراعية الأكثر تطورًا.

بعد ذلك، أدى ظهور الطيران إلى تراجع أهمية المراكب في نقل المسافرين. ولكن ذلك لم يُوقف تطوُّر صناعة المراكب. فقد أدَّت الابتكارات الحديثة في التصميم والمواد وأنظمة الدفع، بما في ذلك هياكل الألياف الزجاجية والمحركات الخارجية، إلى ظهور ناقلات النفط العملاقة وسفن الرحلات البحرية للسفر الفاخر؛ إذ تُقدِّم للركاب مجموعة واسعة من وسائل الراحة وخيارات الترفيه، بما في ذلك حمامات السباحة والمطاعم والمسارح ومناطق التسوق. ويُمكن لسفن الرحلات البحرية الحديثة استيعاب الآلاف من الضيوف وأفراد الطاقم. أمَّا أكبر السفن، التي بناها الإنسان، فهي ناقلات النفط المعروفة باسم “ناقلات النفط تصنيف تي. آي”، ويبلغ طول الواحدة منها 380 مترًا؛ أي أنها أطول بنحو 43 مترًا من حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” وهي الكبرى من بين كل حاملات الطائرات في العالم بطولها البالغ 337 مترًا.

والطاقة المحرّكة لها ما بين العضلات والطاقة النووية

كان لمصادر الطاقة المتوفرة للإنسان دور كبير في تطوير المراكب عبر العصور، من قوته العضلية في القوارب البدائية إلى المحركات العاملة بالطاقة النووية، كما هو الحال في حاملات الطائرات الحديثة، مرورًا بمختلف أنواع الوقود الأحفوري مثل الفحم والديزل والبنزين. ولكن أطول مصادر الطاقة عمرًا، التي اعتمدها الإنسان للإبحار، كانت طاقة الهواء في المراكب الشراعية، وهو ما يستدعي التوقف أمامه من خلال أقرب الأمثلة إلينا..

مراكب الداو

الأشرعة التي رفرفت بقصص الأجداد وأحلامهم

لا يمكن استعراض أنواع المراكب من دون التوقُّف أمام نوع خاص من المراكب التي كانت مَعلمًا في هوية المجتمعات الخليجية فترةً طويلة من الزمن، وهي مراكب الداو الشراعية، التي ظلت حتى أوائل القرن العشرين تطوف في مياه المحيط الهندي والبحر الأحمر. فقد أدَّت هذه السفن دورًا حاسمًا في التجارة ونقل السلع الثمينة، مثل التوابل والمنسوجات والتمور واللؤلؤ، بين شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية والهند وما وراءها، وفي صيد الأسماك بحيث إن تصميمها الخاص كان يسمح لها بالملاحة في المياه الضحلة القريبة من الشاطئ، والتبادل الثقافي لأنها سهَّلت التفاعلات الثقافية بين المجتمعات المتنوعة عبر المحيط الهندي، إضافة إلى أنها كانت تُستخدم بوصفها منصات للغوص بحثًا عن اللؤلؤ.

شكَّل تاريخ سفن الداو نسيجًا غنيًا عكس تراث شعوب منطقة الخليج العربي، وجسَّد براعتهم وحرفيتهم في صناعة السفن والمراكب، لا سيَّما أنهم كانوا يمتلكون مهارات خاصة في الملاحة ومعرفة مميزة في علم الفلك والأنواء. كما كان للموقع الجغرافي والإستراتيجي للخليج العربي دور في تطوُّر الحركة الملاحية والتجارية ووصول الخليجيين إلى أماكن بعيدة شملت وادي السند وشرق آسيا.

أصل اسم “الداو”

من حيث تسميته، هناك روايات عديدة لأصل كلمة “داو”. ففي السابق، كان يُعتقد أنها قد تكون من أصل عربي أو فارسي، وعلى الرغم من أن البحوث الحديثة لا تدل على وجود مثل هذه الكلمة في أي من اللغتين العربية أو الفارسية، فإن بعض الوثائق الهولندية من القرنين السابع عشر والثامن عشر، تُشير إلى أن الكلمة الفارسية “داو” كانت تعني “سفينة صغيرة”. ولكن في الآونة الأخيرة، يميل معظم الباحثين إلى الاعتقاد أن هذا المصطلح يأتي من اللغة السواحلية في شرق إفريقيا، حيث كلمة “داو” تعني “سفينة”..

وينضوي تحت اسم “الداو” عدد كبير من السفن التي تحمل أسماء مختلفة، ولكن هناك أربعة أنواع أساسية منها هي التي تشكِّل معظم هذه السفن، وهي: السنبوك، والبوم، والباجالا، والجالبوت، وهي تختلف من حيث الشكل وعدد الصواري، وكذلك الاستخدامات. بيْدَ أنها جميعها، تقريبًا، كانت تستخدم ترتيبًا للشراع المثلث الذي ميَّز تلك المراكب التي كانت تُبحر في المحيط الهندي، عن غيرها من السفن التي تطوَّرت في البحر الأبيض المتوسط والتي كانت تتميز بشراع مربع. ولأن هذه الأشرعة المثلثة تساعد على الإبحار بشكل أفضل في الرياح المتغيرة، أُعجب بها الأوروبيون واعتمدوها نقلًا عن السفن الخليجية، ولكنها صارت تُعرَف في الغرب باسم “الشراع اللاتيني”. ومما يؤكده الباحثون أنه لولا الشراع الخليجي المثلث لما قام الأوربيون برحلاتهم المحيطية التي استكشفوا فيها مناطق مجهولة من العالم.

كانت صناعة تلك السفن عملًا فنيًا بحد ذاتها، فإلى جانب أشرعتها المثلثة، كانت مراكب الداو تتميز ببنيتها المخيطة، حيث كان يجري جمع ألواح الهيكل الخشبية بواسطة الخياطة باستخدام الألياف أو الحبال أو الأربطة. ففي القرن الثاني عشر الميلادي، قدَّم المؤرخ ابن جبير في كتابه “تذكرة بالإخبار عن اتفاقات الأسفار”، وصفًا للخيوط المستعملة في تثبيت الألواح، فكتب يقول: “إن هذه السفن مخيطة بأمراس من القنبار وهو قش جوز النارجيل يرسونه؛ أي صنَّاع السفن، إلى أن يتخيط، ويفتلون منه أمراسًا يخيطون بها المراكب”. كما تحدث عن هذه الميزة الرحَّالة ماركو بولو في كتاب “أسفار ماركو بولو” من القرن الثالث عشر الميلادي، عندما رأى السفن المخيطة في مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي، فقال عنها: “كانت هذه السفن مخيطة بألياف لتثبيت ألواح السفينة. وهي تظل صالحة للاستخدام، ولا تتآكل بفعل مياه البحر، ولكنها لا تصمد في وجه العاصفة”.

قوارب النجاة

ومن مميزاتها أيضًا أنها تحمل فوق ظهرها مراكب صغيرة للنجاة، وهي على نوعين: القارب الذي يُمكنه أن يحمل حوالي 15 شخصًا، والدونيغ الذي يتسع حوالي 4 أشخاص. ولهذه السفن صارٍ يُسمَّى “الدقل” وهو من جذع النخيل، وقد يصل ارتفاعه إلى 76 قدمًا. أمَّا “الأنكر” أو المرساة، فكانت غليظة وتُصنع من الحجر وفي وسطه ثقب للحبال. ومن الطريف الإشارة إلى أن السفن العربية الخليجية، لقوتها ومتانتها، عُرفت في الهند باسم “ماداراتا” التي كانت مأخوذة من الكلمة العربية “مدرعات”..

أمَّا اليوم، فقد تراجع حضور مراكب الداو في منطقة الخليج بسبب عوامل عديدة، من بينها التقدم التكنولوجي، حيث أدى إدخال السفن البخارية في القرن التاسع عشر وسفن الحاويات، في وقت لاحق، إلى إحداث ثورة في النقل البحري؛ فقدَّمت وسائل أسرع وأكفأ لنقل البضائع، ومنها التحولات الاقتصادية وتوسع التجارة العالمية، وهو ما زاد الطلب على النقل السائب؛ فعانت “الداو”، المصممة في المقام الأول للتجارة الإقليمية على طول سواحل المحيط الهندي والخليج العربي، صعوبةَ المنافسة مع سفن الشحن الأكبر حجمًا التي يمكنها نقل البضائع بتكاليف أقل، بالإضافة إلى المشهد الجيوسيـاسي الذي أثَّر في تراجع السفن الشراعية. فمع تحوُّل طرق التجارة وتطوُّر الموانئ الجديدة، أصبحت طرق السفن الشراعية التقليدية أقل أهمية، وفُضِّلت السفن الأكبر حجمًا القادرة على خدمة هذه الموانئ بشكل أفضل.

جهود لإنقاذها قبل أن تُبحر نحو الاندثار

على الرغم من هذه التحديات، فإن هناك جهودًا مستمرة لإحياء تراث الداو وتعزيز استخدامها في سياقات مختلفة، منها استكشاف بعض روَّاد الأعمال الأسواق المحتملة والترويج لها بوصفها تجارب سياحية فريدة، بحيث يمكن استخدامها في جولات لمشاهدة المعالم السياحية، أو رحلات الصيد، أو التجارب الثقافية التي تسمح للزوَّار بالتفاعل مع التقاليد المحلية. وهنا، يُمكن تسليط الضوء على أحد أقدم مراكز بناء القوارب في شبه الجزيرة العربية، وهو ولاية صور على خليج سلطنة عُمان، حيث لا يزال الحرفيون يصنّعون، يدويًا، مراكب الداو بجميع أحجامها باستخدام تقنيات عمرها قرون. ولكنها في معظمها مخصصة لصناعة السياحة بدلًا من الحياة على طول طرق التجارة، وبعضها بتكليف من أفراد بارزين.

فقد أوصت شخصيات بارزة بتصنيع مراكبها الشراعية في ولاية صور، ومن أبرز هؤلاء الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن. كما قدِم المستكشف والمؤرخ البريطاني تيم سيفيرين، إلى مركز صناعة المراكب الشراعية في صور قبل رحلته الملحمية التي سعى فيها إلى تتبع رحلة “السندباد البحري” الواردة في حكايات “ألف ليلة وليلة”. وقد بنى صنَّاع السفن هناك سفينته “صحار”، خلال 165 يومًا، وهي نسخة طبق الأصل، بطول 87 قدمًا، عن مركب شراعي عربي من القرن التاسع، مزود بشراع قطني، أبحر فيه سيفيرين بعد ذلك من صور إلى الهند، ثم إلى الصين.

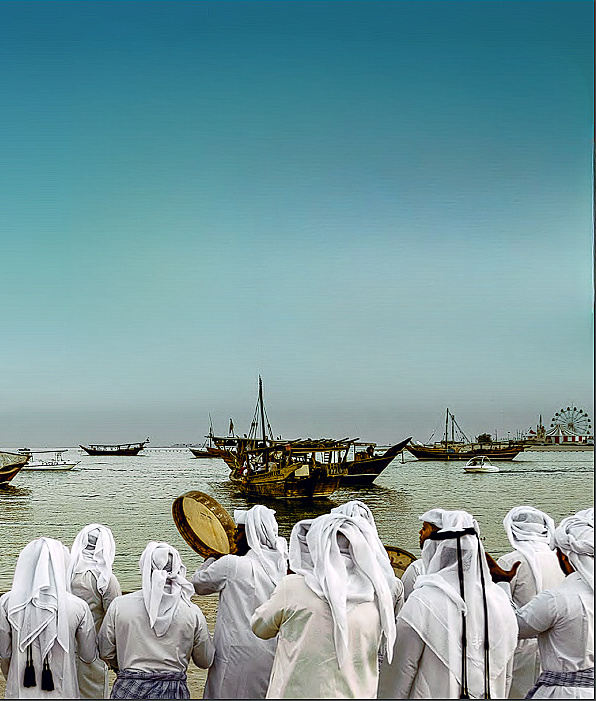

ومن الجهود الأخرى لإعادة إحياء تراث الداو الشراعي، المهرجانات والفعاليات التي تحتفي بالحرف اليدوية وتسلِّط الضوء على أهمية صناعة القوارب التقليدية، ومن أبرز الأمثلة عليها مهرجان الساحل الشرقي، وهو المهرجان الذي أقيم منذ بضع سنوات بالمنطقة الشرقية، وتحديدًا في الواجهة البحرية لمدينة الدمام، والذي سعى إلى تصوير مجتمع الساحل الشرقي التراثي بكل تفاصيله. ونظرًا لأن المنطقة الشرقية كانت قد شهدت ازدهار صناعة السفن اليدوية فيها منذ زمن بعيد، بشكل خاص، أضاء المهرجان على التراث البحري للمنطقة أكثر من خمسين فعالية بحرية وتراثية بمشاركة حرفيين ونواخذة وبحارة وفرق شعبية من دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك اهتم بالتعريف بتاريخ أهم میناء في المملكة وهو ميناء العقير. كما كان هناك استعراض للمراكب الشراعية ورحلة غوص شارك فيها بعض أشهر النواخذة في المنطقة، لنقل حياتهم اليومية في رحلات الغوص وصيد اللؤلؤ.

وفي يناير 2024م، نظَّمت شركة “البحر الأحمر الدولية”، المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم، مبادرة ترميم السفن الشراعية بالشراكة مع “جمعية تمكين”، وذلك بهدف إعادة إحياء الموروث البحري والمحافظة عليه. وتتضمن المبادرة كثيرًا من الأنشطة للمجتمع المحلي، مثل العروض الشعبية وورش العمل التي تستهدف تثقيف الجيل الحالي وتعليمه كيفية بناء السفن الشراعية وهياكلها.

أمَّا المحافظة على “القلاليف”، فكانت مسعى آخر من المساعي المبذولة للمحافظة على تراث صناعة السفن الخليجية. والقلاليف هم صنّاع السفن التقليدية ومهندسوها. فهم من يحددون المقاسات بدقة، ثم أعمال النجارة، وانتقاء الأخشاب المناسبة للقوارب أو السفن، واستخداماتها؛ أي هم من يمارسون مهنة القلافة. والقلافة لفظ عربي مشتق من قلف الشجرة، أي إزالة اللحاء عن جذعها. فـ “القلاليف” اليوم هم أحفاد الذين بنوا ذات يوم الباجلات والسنبوك والبوم والجالبوت، التي انقرضت تقريبًا بصناعة السفن الشراعية الأنيقة ذات المحركات في الوقت الحاضر. والأحفاد مثل أجدادهم، لا يزالون يتعالون على الخطط والمخططات احترامًا لتقليد وصفه أحد بناة السفن الكويتيين عندما طلب منه ضابط بحري إنجليزي رؤية مخططات سفينة شراعية كان يعمل عليها، فقال له صانع السفن وهو يشير إلى رأسه: “الخطط؟ أي خطط؟ الخطط موجودة هنا!”. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى إنشاء ما يُعرف بـ”ديوانية القلاليف” في الكويت عام 1983م، التي تؤرخ لصناعة السفن القديمة، وترعى عددًا من القلاليف الذين يصنعون نماذج من السفن الصغيرة تُباع بوصفها هدايا تذكاريةً.

في القرآن الكريم

الفُلك والجَوار للنقل والنجاة وإظهار عظمة الخالق

ورد المركب البحري في أكثر من آية في القرآن الكريم، ولكن بتسميات أخرى للدلالة عليه، وهي الفُلك والجوار. ومنها:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾. (البقرة: 164).

وهنا يدعو الله، سبحانه وتعالى، الناس للتفكر في مظاهر الخلق، وكيف أن السفن تجري في البحر بقدرة الله لتحقق منافع لهم.

﴿وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾. (يس:41).

إذ يُفهم أن “الفُلك” تشير إلى سفينة نوح، عليه السلام، التي حمّل فيها الله، عزَّ وجلَّ، مَن نجا مِن بني آدم وأجناس أخرى من المخلوقات؛ لاستمرار الحياة بعد الطوفان.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ﴾. (الرعد: 32).

وتُبرز هذه الآية نعمة الله، سبحانه وتعالى، في تسخير البحر والسفن لتلبية احتياجات البشر.

﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. (الإسراء:66).

وهي آية تدل على أن الفلك تُستخدم للبحث عن الرزق.

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾. (يونس: 22).

وتعني هذه الآية أنه عندما جرت الفُلك (السفن) بالناس بريح طيبة (في البحر)، فرح ركبان الفُلك بالريح الطيبة التي يسيرون بها، بينما ينقلب الحال إلى خوف عندما تهب ريح عاصف، مما يدفع الإنسان ليلجأ إلى خالقه.

وفي سورة الرحمن يُشار إلى السفن بلفظة الجَوار، وهي السفن الجارية في البحار، كما في قوله تعالى:

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾. (الرحمن: 24).

ويُذكر أن أول من صنع السفن هو نبي الله نوح عليه السلام، بأمر من الله تعالى له لصناعة السفينة، في قوله:

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾. (هود: 37).

البحَّار… من المغامر الرومانسي إلى الثري المُرفَّه بالحياة البحرية

منذ فجر الملاحة البحرية، خضع البحَّارة لتراتبية صارمة في عيشهم وعملهم على المراكب. ولذا، كان للبحَّار الموجود على ظهر أي مركب ألف صورة وصورة تبدَّلت بتبدل الأحوال عبر الزمن، من البائس الذي كان يشقى في القيام بأصعب الأعمال وأخطرها في الحضارات القديمة، إلى “قباطنة” اليخوت الفاخرة في عصرنا. ولكن ما بين هذا وذاك، ارتسمت في وجدان الإنسان صورة عامة ونمطية عن البحَّار باعتباره مغامرًا ومستكشفًا وشجاعًا في خوض غمار المجهول، فكان بمنزلة رائد الفضاء في عصرنا الحالي.

تغلب الرومانسية على صورة البحَّارة القدماء بفعل الروايات التاريخية والفولكلور والثقافة الشعبية. فغالبًا ما جرى تصوير العصر الذهبي للقرصنة، من أواخر القرن السابع عشر إلى أوائل القرن الثامن عشر، على أنه مثالي، مع الاحتفاء بقراصنة مثل “بلاكبيرد” أو “اللحية السوداء”، وهو القرصان الإنجليزي الذي اشتهر في الهند الغربية وفي السواحل الأمريكية والأوروبية، و”كاليكو جاك”، القرصان الإنجليزي الذي اشتهر في جزر البهاماس في أوائل القرن الثامن عشر لمغامراته الجريئة. فقد صُوِّرت حياة البحَّارة على أنها سلسلة من المغامرات المثيرة المليئة بمطاردة الكنوز ومعارك البحر، وهو ما طغى على الحقائق الوحشية والجوانب السلبية للقرصنة.

وأدَّى الأدب دورًا مهمًا في تشكيل الصورة الرومانسية للبحَّارة، وذلك من خلال أعمال مثل “جزيرة الكنز” لروبرت لويس ستيفنسون (1883م)، التي تُقدِّم القراصنة على أنهم محتالون ساحرون يتمتعون بقواعد شرف، و”قصيدة البحار العجوز” لصمويل تايلور كولريدج (1798م)، التي تُصوِّر الجانب الإنساني للبحّارة، فتتحدث عن رحلة البحَّار بوصفها استعارة لاكتشاف الذات والصحوة الروحية. وفي الثقافة العربية، تعدُّ أسطورة “السندباد البحري” من أشهر القصص العربية التي تحكي عن بحَّار من مدينة بغداد قام بسبع رحلات إلى الأراضي والجزر عبر البحار شرقي إفريقيا وجنوبي آسيا، وخاض خلالها مغامرات عظيمة ونجا من أخطار عديدة واكتسب ثروات كثيرة خلال أسفاره.

أمَّا في المجتمع المعاصر، فقد تغيَّرت صورة البحَّار بشكل كبير؛ إذ أصبح بحَّارة اليوم يرتبطون باليخوت الفاخرة بدلًا من قوارب الصيد أو سفن الشحن. وهذا يعكس تغييرات مجتمعية أوسع، حيث أصبح الإبحار الآن نشاطًا ترفيهيًا للأثرياء بدلًا من ضرورة للبقاء أو التجارة. ولا سيَّما أن البحّارة المعاصرين استفادوا من تقنيات الملاحة المتقدمة مثل نظام تحديد المواقع العالمي وأدوات التنبؤ بالطقس المتطورة، وكذلك من التقدُّم في استخدام المواد المركبة في بناء اليخوت، وهو ما جعل الإبحار أكثر أمانًا وأكفأ وأقدر على الوصول إلى جمهور أوسع.

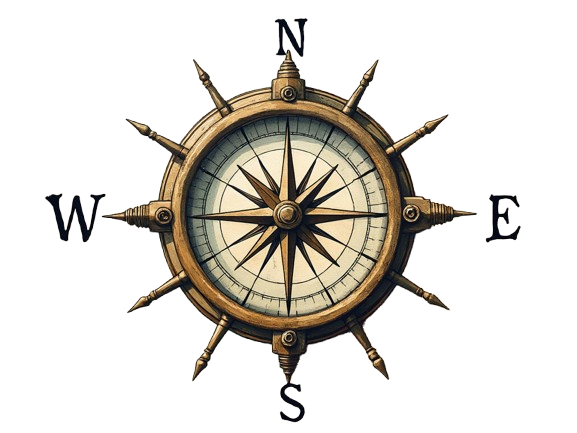

البوصلة.. النجم المرشد وقلب البحَّار وهمسة الأفق ومؤشر القِبلة

أدَّت البوصلة دورًا حاسمًا في تشكيل التاريخ البحري، فهي لم تُمكِّن المستكشفين من اكتشاف عوالم جديدة فحسب، بل أصبحت كذلك رمزًا دائمًا للملاحة والتوجيه الصحيح طوال التجربة البشرية.

تعود جذور هذه الأداة الملاحية الأساسية إلى الصين القديمة، وتحديدًا إلى عهد أسرة هان (206 قبل الميلاد – 220 بعد الميلاد)، حيث استُخدمت في البداية للتنبؤ وعلم الجيومانسي بدلًا من الملاحة. وكانت البوصلات المبكرة مصنوعة من حجر المغناطيس، وهو شكل ممغنط طبيعي من خام الحديد، وقد أطلق الصينيون على هذه الأجهزة الأولى اسم “الملعقة التي تشير إلى الجنوب”.

ومع ذلك، وبعد أكثر من ألف عام، كان الإيطاليون هم الذين اكتشفوا الاستخدام النهائي لحجر المغناطيس وأطلقوا العنان لقوته الهائلة. ففي مدينة أمالفي الإيطالية، في وقت ما من القرن الثاني عشر الميلادي، وُلدت البوصلة، فتوجَّت الإيطاليين حكَّامًا جددًا للبحار، وبشَّرت ببداية العالم الحديث. ومن ثَمَّ، انتشرت في جميع أنحاء أوروبا، وأطلقت العنان لأسفار الأوروبيين واكتشافاتهم، لا سيَّما أن الملاحين الأوروبيين الأوائل كانوا قبل ذلك يعتمدون بشكل كبير على الأجرام السماوية، مثل الشمس والنجوم للتوجيه، وهو ما حدَّ من أسفارهم إلا في مواسم محددة. ولكن البوصلة سمحت بالإبحار بثقة أكبر عبر المياه المفتوحة، بغض النظر عن الظروف الجوية أو الطبيعية. وبعد ذلك، بحلول القرن الثالث عشر، تبنى العلماء المسلمون البوصلة لأغراض الملاحة والفلك، حتى إنهم طوروا نسخة تُعرف باسم “مؤشر القبلة”، التي ساعدت المسلمين في تحديد اتجاه القبلة في مكة المكرمة للصلاة.

وباستخدام البوصلة في عصر الاكتشافات، من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، وهي الفترة التي تميزت بالاستكشاف المكثف من قبل القوى الأوروبية، رسم مستكشفون من أمثال كريستوفر كولومبوس وفاسكو دا جاما، طرقًا جديدة عبر المحيطات، أدَّت إلى اكتشافات مهمة وفرص تجارية هائلة.

وبمرور الوقت، تطوَّرت البوصلة من جهاز مغناطيسي بسيط إلى بوصلة جيروسكوبية أكثر تطورًا تُستخدم في السفن والطائرات الحديثة، وتتأثر بشكل أقل بالشذوذ المغناطيسي. كما غيَّرت أنظمة الملاحة الرقمية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) طريقة تنقلنا، وأصبحنا نضع أنفسنا في مركز الخريطة كنقط زرقاء صغيرة تتحرك عبر تطبيقات جغرافية مكانية. ولكن، على الرغم من ذلك، فإن البوصلة التقليدية لا تزال تحظى بالتقدير لبساطتها وموثوقيتها، وتظل المبادئ الأساسية للاتجاه التي وضعتها حيوية لأغراض الملاحة.

وأخيرًا، يبقى القول إن البوصلة أصبحت رمزًا مجازيًا للتوجيه والإرشاد في حالات الضياع وعدم اليقين في الحياة؛ لمساعدة الأفراد في إيجاد الطريق الصحيح واتخاذ خيارات مستنيرة.

حضوره القوي في الوجدان الإنساني

تلامس المراكب البحرية الروح البشرية بطرق عميقة، وتستحضر مجموعة واسعة من الرموز ومشاعر الرهبة والخوف والحرية والمغامرة والتأمل والبدايات الجديدة. وتعمل المراكب بوصفها رموزًا قوية تعكس أعمق مشاعرنا بشأن رحلة الحياة، فهي تذكرنا بنقاط ضعفنا، بينما تحتفي بقدرتنا على التواصل والتحوُّل. وسواء أكانت مراكب تُبحر في بحار هادئة أم عاصفة، فإنها تجسِّد جوهر التجربة الإنسانية: رحلة مستمرة مليئة بالتحديات والاكتشافات والعواطف العميقة. كما أنها ترمز إلى وعد الأفق واحتضان المجهول، وتُحدِّد المسافة بين الفراق واللقاء، وهو ما يجعل الرحلات البحرية تجارب إنسانية غنية لقيت صداها بقوة في الموسيقى والفن ومختلف الأعمال السينمائية..

الخليج.. ونغمات البحر

يقال إن المراكب هي أقرب الأشياء إلى الأحلام التي صنعتها الأيدي البشرية. ففي خبايا هياكلها تكمن روح الألحان وكأنها عندما تواجه الأفق وتلامس مياه البحار بعواصفه العاتية وهدوئه الساحر وألوانه المتغيرة، تلهم النغمات وتثير المشاعر التي تتدفق أغنيات يطلقها البحَّارة للتعبير عن مجموعة واسعة من المشاعر؛ مشاعر الحرية والانطلاق والبدايات الجديدة والخوف والحزن والحنين والاحتفال بتجمعات البحارة المبهجة.

ففي مختلف أنحاء العالم، كانت هناك أغنيات اشتهر بها البحَّارة بشكل خاص، وربَّما كان أكثرها تميّزًا في منطقة الخليج العربي. فقد تميزت هذه المنطقة بنوع من الأغاني يُعرف بالغناء “البحري”، انتشر منذ سنين طويلة بين التجار عبر المحيط الهندي والصيادين والباحثين عن اللؤلؤ عندما كانت أصواتهم تصدح بأغانٍ جماعية يُطلقونها من على مراكبهم الشراعية، وهي تشق عباب البحر، فتعلو فوق صوت هدير المياه وهياجه. وكانت، بحسب الوصف الدقيق الذي قدَّمه المستكشف والأديب الأسترالي ألان فيليرز، كما كتب عام 1939م من على متن سفينة تجارية كويتية، “… تلك الضوضاء المتمادية للدمدمة التي تصدر فقط عن الحناجر الاستثنائية للبحَّارة الخليجيين، وهو أشبه بصوت مجموعة من الأسود الخاضعة والجائعة إلى تناول وجبة من الطعام، أو بزمجرة مجموعة من الدببة ثقيلة الوزن داخل حفرة طلبًا لعظمة تأكلها، أو بهدير بركان عميق يغلي”.

كان البحَّارة يغنون عندما يرفعون الأشرعة، ويغنون عندما يجدفون، ويغنون لبث روح العزيمة والاندفاع، ويغنون لكل شيء تقريبًا. وكان محور كل تلك الأغنيات مَن يُعرف باسم “النّهَّام” الذي كان حاضرًا على كل مركب وسفينة، ويُعدُّ العنصر المركزي في الغناء البحري. فكان يقود الأغاني ويعمل حلقةَ وصل بين البحارة، لا سيَّما أنه يتمتع بمهارات خاصة وقدرة على حفظ كثير من الأبيات الشعرية. فالأغاني الشعبية التي ينشدها كانت لها علاقة بكل عمل يُؤدَّى على ظهر السفينة تقريبًا؛ إذ إن له دورًا وظيفيًا مرتبطًا بدورة العمل. فهو يُوعز بكل حركة أو مجهود عضلي يتطلبه العمل من مجموعة البحَّارة، وذلك من خلال التنغيم والتلحين الموزون إيقاعيًا لنصوص باللهجة المحلية الدارجة، بمساعدة آلة الطبل والطوس التي تُسهم في الاندماج الذهني والعضلي لمجموعة البحَّارة، وتوجه طاقاتهم إلى العمل الجماعي الموحد.

وعلى الرغم من تراجع هذا النوع من الغناء مع تراجع تجارة المراكب الشراعية عبر المحيط الهندي في أوائل القرن العشرين، ومع توقف صيد اللؤلؤ بعد اختراع اليابان للؤلؤ المستزرع عام 1928م، فإن الغناء البحري بقي يُشكِّل الأساس الذي انطلق منه فن الغناء الخليجي، واستمر صداه يتردد ليُسهم في تشكيل الهوية الموسيقية للمنطقة، وما زال البحر والمراكب والإبحار من أبرز الرموز التي تتكرر في الموضوعات التي تتناولها الأغنية الخليجية الحديثة.

من الأغنيات البحرية، التي كانت تساعد البحَّارة على سهولة العمل والتخفيف من عنائه، وخاصة أثناء رفع الشراع الذي يتطلب مجهودًا شاقًا لكبر حجمه وثقله:

صلوا على النبي

ربي كريم ستار

تعلم بحالي والأسرار

سبحان ربي هدانا

اللي هدانا على الدين

احنا ضعاف مساكين

مولاي نظرتك في العين

توفي ديون علينه

توفي ديون الثقالي

الأولى والتوالي

يا موفي الدين يا الله

ومن أغاني الشيلة، التي عادةً ما تتألَّف من بيتين أو ثلاثة أبيات شعرية لها لازمة ثابتة تُغنَّى أثناء العمل، سواء عند نقل الأمتعة داخل السفينة أو تحريك السفينة عندما تغوص بالرمال والطين:

دمعي تحدر على وجناي

واستاهل يا قلبي العذاب

وإلى جانب ذلك، أسهم بعض تلك الأغاني في معرفتنا بخط سير المراكب والعلامات والجزر، فتحوَّلت إلى خريطة يستفيد منها كل من يركب البحر، فكان من بينها:

يا عبرتي مــن مكـلا

سنّـــد علــــى خورفكــان

اتجيك سبع الجزايـــر

وام الفيــاريـــن جـــــدام

إن جيت هنيـام ساعـــة

طـــاب المـــزر للرباعـــة

صبيان كـــود شراعــة

انـوا بنـــــو العزيمــــــة

يا نوخــذه دار كــوسان

قوموا اربطوا اليوش بالكـلب

غربي بــدوره شمـــال

دور العـماريــــن جــــدام

واستطاع بعض هذه الأغنيات أن يعرِّفنا بأماكن لم تكن معروفة مُسميَّاتها لدينا بعد أن طرأ عليها تغيير، سواء بعد انقضاء أهميتها المكانية، أو ضمها إلى دول غيَّرت من مُسميَّاتها، من بينها:

جينا الفحل تالــي الليـــلواصبح جزيـــرة ســـوادي

يا سحـار ما فيــك بتـــور

كــود الوصــل والعتـــادي

أمَّا اليوم، فربَّما تكون الحناجر قد سكتت ولم يَعُد بحَّارة اليوم ينشدون أغاني البحر، ولكن صداها بقي ليجسِّد تاريخًا طويلًا من التجارب الإنسانية التي شكَّلت حياة المجتمعات الساحلية في الخليج العربي، واستمر في التأثير على الفنون والموسيقى الحديثة في المنطقة.

ابن بطوطة

ومراكب عصره

معلوم أن ابن بطوطة انطلق في القرن الرابع عشر الميلادي في رحلات شاقة عبر كثير من البلدان في العالم الإسلامي وخارجه، استغرقت حوالي ثلاثين سنة، قطع خلالها 75,000 ميل، أي ما يعادل 121,000 كيلومتر.

وقد اهتم ابن بطوطة بتنوع أسماء المراكب المختلفة التي استخدمها ووثقها، منها أسماء عربية وأخرى مستمدة من لغات أجنبية. وقد عكس هذا التنوُّع في الأسماء التفاعل الثقافي والتجاري بين الشعوب المختلفة، وأظهر تقنيات البناء وأغراض الاستخدام. وفي هذا المجال، يُمكن الإشارة إلى نوعين اثنين من المراكب استقلّهما هو شخصيًا، وهما: الجلبة والجاكر.

ففي بداية رحلته عام 1330م، ركب ابن بطوطة سفينة “الجلبة”، التي كان قد وصفها كتاب “الطواف حول البحر الإريتري”، وهو دليل ملاحة يوناني روماني، قبل أكثر من ألف عام، بأنها كانت مصنوعة من ألواح مخيطة معًا بجوز الهند ومُعالَجة بزيت سمك القرش. حدث التجربة الأولى لابن بطوطة على هذا المركب عندما كان يستعد للإبحار من جدة إلى اليمن. وعلى الرغم من روحه المغامرة، فإنه شعر بالقلق من الإبحار على متن سفينة محملة بالإبل، وهو ما زاد من مخاوفه من الإبحار في البحر أوَّل مرة. وكانت بالفعل مخاوفه في محلها؛ إذ جرفتها الرياح بعد يومين من الإبحار، وانحرفت عن مسارها لترسو على الساحل الإفريقي بدلًا من شواطئ اليمن.

وخلال رحلاته إلى جزر المالديف وسومطرة، استخدم ابن بطوطة سفينة أكبر تُعرف باسم “الجاكر”، التي كانت قادرة على حمل عدد كبير من الركاب والبضائع. وقد وصفها بأنها متينة، مصنوعة من خشب قوي، وهو ما جعلها قادرة على مواجهة العواصف والأمواج العالية. كما كانت مزودة بمرافق متعددة مثل أماكن لتخزين الماء والغذاء تكفيها للقيام برحلات الطويلة.

بالإضافة إلى ما ذكره عن تلك السفن، كان ابن بطوطة أول رحَّالة تحدث عن قيام بعض البلدان بتخصيص يوم يُحتفل فيه بالبحر، يجري فيه سباق للمراكب البحرية والتراشق بالماء، وتُوزَّع فيه الجوائز. وقد عُرِف هذا اليوم في جزر المالديف باسم “يوم التبحّر.”

المركب في الفن

بين اللوحة الأوروبية والمنمنمات الإسلامية

لطالما ألهم هذا التقابل المثير بين المراكب التي تَمخُر المياه بجميع أشكالها وأحجامها، وطبيعة البحار غير المتوقعة، الهادئة أحيانًا والصاخبة أحيانًا أخرى، مخيلة الفنانين في العالم الذين أبدعوا لوحات لا تُعد ولا تُحصى للسفن والزوارق والمراكب، وصوَّروها بوصفها رموزًا للحرية والسفر والاستكشاف والطبيعة البشرية بكل تعقيداتها. فمنذ الزمان الغابر، ترك المصريون القُدامى لوحات جدارية أظهرت صورًا للمراكب النهرية والبحرية لتعكس ما كان لها من أهمية في حياتهم اليومية وطقوسهم الدينية. كما تضمنت الأواني الفخارية من الحضارتين اليونانية والرومانية صورًا لمراكب متنوعة في سياقات سردية مختلفة.

ولكن فن رسم المركب البحري بوصفه تيارًا قائمًا بحد ذاته، لم يظهر إلا في نهاية العصور الوسطى في أوروبا، ومن ثَمَّ، تطوَّر بشكل كبير خلال عصر النهضة. وقد شهدت هذه الفترة ظهور رسومات رائعة للسفن، ولا سيَّما في سياق القوة البحرية والاستكشاف.

كان المُحفِّز الأكبر لهذا التحوُّل في الفن الأوروبي، انتصار الأسطول البريطاني على الأسطول الإسباني عام 1588م، في معركة الأرمادا. وقد امتد هذا التحوُّل مدة 300 عام تقريبًا، وتميَّز بظهور أنماط وموضوعات مميزة تعكس العلاقة المتطورة بين الإنسان والبحر.

فقد ألهم انتصار البحرية الإنجليزية على الأسطول الإسباني الهائل، موجة من الفخر الوطني والمساعي الفنية التي احتفلت بالموضوعات البحرية. فبدأ الفنانون في تصوير المعارك البحرية والاستكشافات وجمال السفن. وخلال أكثر من ثلاثة قرون، لم تُصنع سفينة واحدة في أوروبا، إلا وحظيت برسَّام يرسمها. صحيح أن غالبية آلاف اللوحات هذه تقتصر على توثيق هيئة هذه السفن، ومن أشهرها التي تعكس انتصارات إنجلترا البحرية، مثل “السفينة الملكية”(The Ark Royal). ولكن كان هناك كثير منها ما يتجاوز ذلك إلى التعبير عن خطاب أعمق من ذلك.

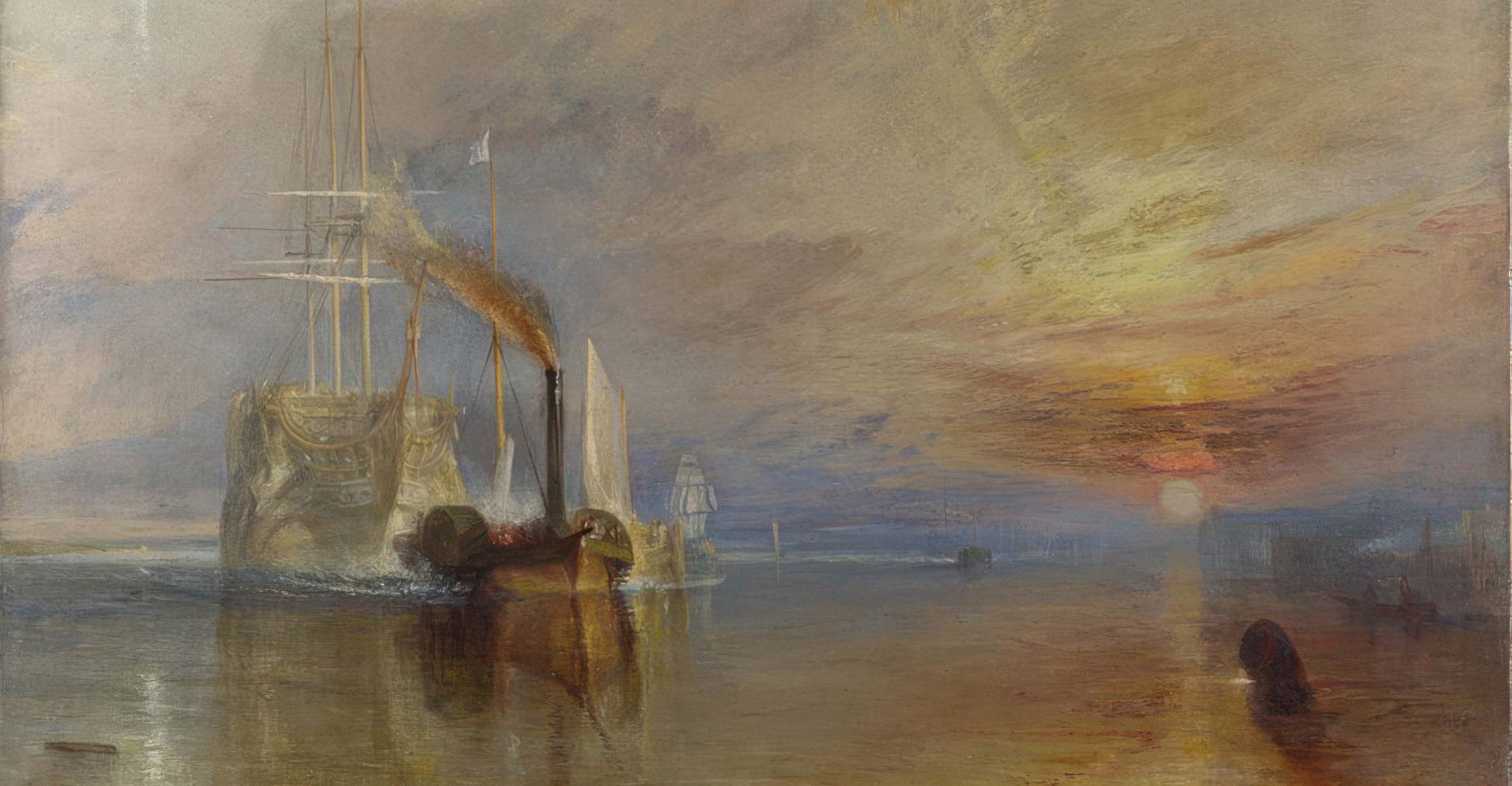

ففي عصر الرومانسية في أوائل القرن التاسع عشر، بدأ الفنانون في استكشاف القوة العاطفية للبحر من خلال المناظر الطبيعية الدرامية. فظهرت أعمال رائعة في هذا المجال من بينها لوحة الفنان البريطاني وليم تورنر، “المقاتلة تيمرير”، التي أنجزها عام 1838م، والتي تستحضر شعورًا عميقًا بالحنين إلى أيام الإبحار المجيدة؛ إذ تصوِّر السفينة الحربية “تيمرير” في مشهد درامي، وهي تُسحب عبر نهر التايمز لتفكيكها، في إشارة إلى نهاية حقبة عظيمة في تاريخ البحرية البريطانية.

.. وفي الفن العربي الإسلامي

أمَّا في الفن الإسلامي والعربي، فغالبًا ما تجسِّد القوارب الجمال والأهمية الوظيفية، لا سيَّما أن القوارب كانت جزءًا لا يتجزأ من سبل عيش المجتمعات الساحلية، وخاصة في الخليج العربي. ويُمكن العثور على بعض الرسوم التوضيحية لخياطة سفن الداو الشراعية في منحوتات مجمع سانشي البوذي في الهند، التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد. كما تظهر أيضًا في المنمنمات المصاحبة لمقامات الحريري، التي يعود تاريخها إلى عام 1237م..

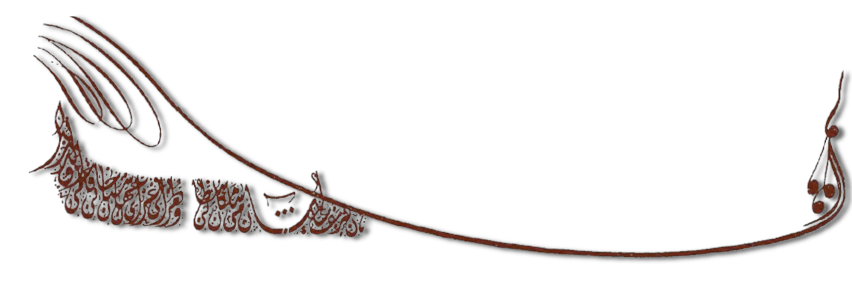

ومن ناحية أخرى، صوَّر الفنانون العرب القوارب بأشكال مختلفة، من اللوحات إلى الخط العربي. وعلى سبيل المثال، هناك تشكيلات بالخط الديواني للخطَّاط العراقي محمد عزت الكركوكي (1841م – 1904م) تتضمن نصوصًا بشكل إبداعي في شكل قارب، يدمج فيها بين فن الخط والتمثيل البصري. وفي كتاب “الشاهنامة” (كتاب الملوك) الذي وضعه الفردوسي في حوالي عام 1000م، توجد منمنمات عديدة تمثِّل سفنًا، كان الغرض منها إبراز معانٍ دينية وفلسفية عميقة؛ إذ يُطلق الله، سبحانه وتعالى، سبعين سفينة في بحر عاصف، وهو ما يرمز إلى التوجيه الإلهي وسط الضياع والفوضى.

على متن المركب في السينما

حب البقاء وقيم الحياة وأعماق النفس البشرية

من الحكايات الملحمية عن حب البقاء إلى دراسة الشخصية الحميمة، هناك عشرات، أو ربَّما مئات الأفلام التي تُبحر بالمشاهد على متن مركب لغاية ما.

في كثير من هذه الأفلام، تجسِّد المراكب بيئات مغلقة تُتيح الغوص في أعماق النفس البشرية واستكشاف الذات. فعلى سبيل المثال، في فيلم “تيتانيك” (1997م)، تعمل السفينة المنكوبة بوصفها خلفية لقصة حب مؤثرة تتجاوز الحواجز الطبقية الاجتماعية بين “جاك”، الفنان الفقير الذي يقع في حب “روز”، الشابة الثرية المخطوبة لرجل ثري، وتؤكِّد عواقب الغطرسة وانتصار الحب على التحيّز الطبقي. كما تتناقض عظمة سفينة تيتانيك، بشكل حاد مع مصيرها المأساوي، بحيث تتحوَّل السفينة نفسها إلى شخصية تجسِّد الأحلام والكوارث في آنٍ معًا.

وهناك أيضًا فيلم “عصيان على السفينة باونتي”، الذي اقتبسته السينما ثلاث مرات من الرواية التي تحمل العنوان نفسه، وكان ذلك في الأعوام 1935م و1962م و1984م، وقام ببطولته كل من: كلارك غيبل، ومارلون براندو، وميل غيبسون. يروي هذا الفيلم قصة عصيان جرى على متن إحدى السفن التجارية الإنجليزية في القرن الثامن عشر؛ ليطرح إشكالية صرامة النظام والقانون البحري الإنجليزي في مواجهة إمكانية التمرد عليه بفعل ميل النفس البشرية إلى الحياة الأفضل.

على نحو مماثل، في فيلم “حياة باي” (2012م)، الذي يروي قصة صبي هندي صغير اسمه “باي” نجا من غرق سفينة، فكان عليه أن يبحر في المحيط على قارب نجاة مع نمر بنغالي. وفي هذا الفيلم، يرمز قارب النجاة الذي استقَّل “باي” إلى قوة الرغبة في البقاء في مواجهة الصعاب الساحقة، بحيث يتجاوز القارب وظيفته الأساسية بوصفه وسيلة للخلاص، ليتحوَّل إلى نموذج مُصغَّر للصراع الداخلي ونمو “باي” النفسي.

وتدور أحداث الفيلم الحربي الألماني “القارب” (1981م)، على متن سفينة أثناء الحرب العالمية الثانية؛ لرسم صورة خانقة للحياة تحت ضغط شديد. فتصبح السفينة شخصية في حد ذاتها، تمثِّل عزلة الحرب والروابط الإنسانية المؤثرة التي تشكَّلت بين أفراد الطاقم البحري.

ومن أشهر الأفلام أيضًا، فيلم “مغامرة بوسيدون” (1972م)، الذي يصوِّر مجموعة من الركاب على متن سفينة فاخرة في المحيط، وهم يكافحون من أجل البقاء بعد انقلابها بفعل موجات البحر العاتية. يستكشف الفيلم الذي أعيد تصويره قبل سنوات قليلة، موضوعات الشجاعة والقيادة والتضحية في مواجهة الصراع من أجل الحياة.

الحرية هي جوهر المركب

وفي إطار آخر، يُعيد فيلم “قراصنة الكاريبي.. لعنة اللؤلؤة السوداء” (2003م)، تنشيط الاهتمام بتراث القراصنة ومغامرات الإبحار مع الاحتفال بوجهة النظر الرومانسية للقرصنة. تُعدُّ سفينة الكابتن جاك سبارو، “اللؤلؤة السوداء”، محور السرد، وتجسِّد الحرية والتمرد ضد السلطة، بحيث يُردِّد الكابتن جاك سبارو مقولة تؤكد أن السفينة رمز للحرية، حين يقول: “هذا هو جوهر السفينة، كما تعلمون. إنها ليست مجرد عارضة وهيكل وسطح وأشرعة؛ هذا ما تحتاج إليه السفينة. ولكن جوهر السفينة… جوهر اللؤلؤة السوداء حقًا… هو الحرية”.

ومن العالم العربي، نذكر الفيلم المصري “المركب” (2011م)، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات والشبان الذين يقررون قضاء عطلة داخل مركب ويتوجهون به في عرض البحر. وبتوالي الأحداث، يواجهون كثيرًا من المفارقات والمواقف التي تزيح الستار عن أسرارهم وحياتهم ومشكلاتهم التي يحاولون إخفاءها.

أمَّا الفيلم القصير “منسي” (2019م)، فهو فيلم وثائقي سعودي يغوص في أعماق البحر الأحمر غرب ينبع، ويستكشف السفن الغارقة التي بقيت راسية في قعر البحر منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تروي بحطامها وبقايا هياكلها أسرارًا وخبايا من مراحل تاريخية مهمة.