الهدية ليست مجرد شيء انتقل من يد إلى أخرى. إنها إشراقة تفاؤل وفرح.

والهدية خيط من خيوطٍ حيَّة تربط بين البشر، وتروي قصصًا عن التواصل والاحترام والامتنان والمصالحة والحب والتقدير. وقد شاع تبادلها بوصفها ممارسة تتجاوز الثقافات والجغرافيا والزمن واللغة.

إنها قيمة في صميم العلاقات الإنسانية، حتى إن عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي تيري واي. لي فاين، يَعدُّ تقديم الهدايا "جزءًا مما يعنيه أن تكون إنسانًا".

وتتشارك الهدية مع الصدقة والهبة والرشوة في مفهوم العطاء، مع اختلافها عن كل ذلك في النية، والطريقة، والغاية، والشرعية القانونية والأخلاقية.

وللهدايا تاريخ طويل عبر القرون والحضارات، وقد تطوَّرت إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم: صناعة عملاقة ذات ألف وجه ووجه.

في هذا الملف، تتناول مهى قمر الدين، بمشاركة فريق التحرير، عالم الهدايا من تاريخها وأبعادها الإنسانية والاقتصادية، إلى حضورها في الآداب والفنون والثقافة الإنسانية عمومًا.

لوحة ”الساتورناليا“ في متحف اللوفر، للفرنسي أنطوان كاليه عام 1783م، وتُظهر أجواء الفرح والاحتفال في المهرجان الروماني القديم.

تبادل الهدايا تقليد عريق، متجذّر في ثقافات العالم، ومتشابك في نسيج العلاقات الإنسانية، ولكن من أين جاءت هذه الممارسة في الأصل؟ وكيف تطوَّرت لتصبح صناعة بمليارات الدولارات كما هي اليوم؟

في مجتمعات ما قبل التاريخ، كان تقديم الهدايا مرتبطًا بالبقاء الاجتماعي والاقتصادي، فكان الإنسان الأول يتبادل الطعام والأدوات وجلود الحيوانات لتوطيد التحالفات، ولضمان الدعم المتبادل، وللتعبير عن الامتنان بين أفراد المجموعة، وحتى بين المجموعات البشرية الأخرى.

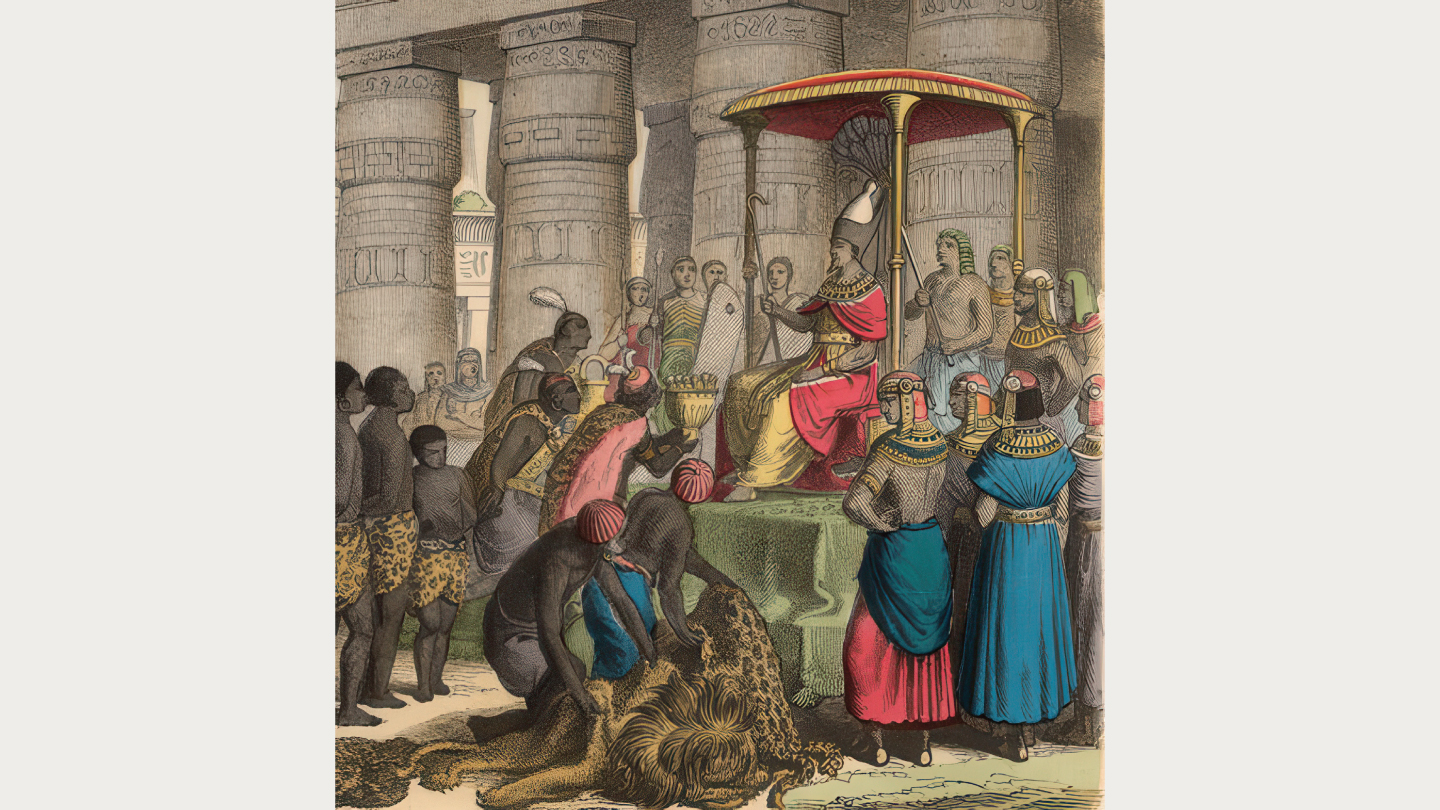

وفي الحضارات القديمة، أصبح تبادل الهدايا تقليدًا منظَّمًا ضمن سياقات دينية وسياسية دقيقة. ففي بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، كانت القرابين المُقدَّمة للآلهة الوثنية تتكوَّن من الأحجار الكريمة والبخور والطعام، وكلها رموز للتفاني والاحترام يُقصد بها طلب "البركات الإلهية"، إضافة إلى كونها جزءًا أساسًا من طقوس الحفاظ على التوازن الكوني والنظام العالمي. في الوقت نفسه، كان الحكَّام يتبادلون الهدايا ويتخذونها وسيلةً لتعزيز التحالفات السياسية أو لفرض الهيمنة على المنافسين. وهكذا، ظهرت الهدايا أدواتٍ دبلوماسية وسياسية، كما في نظام الجزية الذي اعتُمد في مصر القديمة؛ إذ كانت الهدايا تُرسل إلى الدول المجاورة رمزًا للسلطة والهيمنة السياسية.

وكان تبادل الهدايا عند اليونانيين والرومان جزءًا لا يتجزّأ من حياتهم الاجتماعية والسياسية. ففي اليونان، كان تقديم الهدايا ركيزةً في بناء الصداقة والتعبير عن الضيافة والاحترام المتبادل. أمَّا في الإمبراطورية الرومانية، فازداد الأمر تنظيمًا وارتبط أكثر بالتقاليد؛ إذ أصبح تبادل الهدايا جزءًا رئيسًا من الاحتفالات والمهرجانات، ولا سيَّما خلال مهرجان "ساتورناليا" الذي كان يُنظَّم في ديسمبر تكريمًا للإله "ساتورن". وقد تميّز هذا المهرجان بالولائم والاحتفالات المبهجة، وتخلّله تبادل الهدايا بين العائلات والأصدقاء رمزًا للمحبة والوئام. وثمَّة دراسات تُشير إلى أن عادات مهرجان "ساتورناليا" كانت بمنزلة الأساس الذي أسهم في تطوُّر تقاليد تقديم الهدايا خلال الأعياد الدينية التي يحتفل بها الغربيون في العصر الحديث.

وإذا ما انتقلنا إلى الصين القديمة، نجد أن الهدايا تُمثِّل ركيزةً مهمة في الفلسفة الكونفوشية التي تؤكِّد قيم الاحترام، والتراتبية الاجتماعية، والالتزامات المتبادلة المعروفة بمصطلح "لي". فكان تبادل الهدايا بين الأباطرة والمسؤولين يتّسم بالتعقيد والطقوسية، وكان الهدف منها الحفاظ على النظام الاجتماعي وتعزيز الروابط بين الطبقات المختلفة. وبالقرب من الصين، في اليابان تحديدًا، برز مفهوم "أوموتيناشي" الذي يُجسِّد فن الضيافة بكل تفاصيله؛ إذ أصبح تقديم الهدايا تعبيرًا طقوسيًّا عن الامتنان والتقدير بصدقٍ ورُقي.

تاريخيًّا، في العالم العربي، لم تكُن الهدايا مجرد تعبير عن الكرم فحسب، بل كانت رمزًا بارزًا للكرامة والاحترام والضيافة والمكانة الاجتماعية. وقد تعزَّزت هذه الثقافة العريقة للهدايا في التراث العربي والإسلامي ضمن إطار إيجابي؛ إذ حثَّت النصوص الدينية على تقديم الهدايا باعتبارها وسيلةً للتواصل الاجتماعي وتسهم في تحسين العلاقات. ومن أشهر ما ورد في هذا السياق الحديث النبوي الشريف: "تهادوا تحابوا"، الذي أدَّى دورًا مهمًّا في تشكيل سلوك المسلمين، وأسهم في تفعيل الحركة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتبادل الهدايا.

أمَّا في العصر الحديث، فقد تحوَّلت عادات تقديم الهدايا عمَّا كانت عليه؛ فكثرت مناسباتها وتنوّعت تنوّعًا غير مسبوق في التاريخ، لكنها واصلت احتفاظها بجوهرها الرمزي. فالتجارة أدخلت الهدايا المصنَّعة بكميات كبيرة، وعزّزت ظاهرة التسوّق الاحتفالي. لكن التقاليد الشخصية والثقافية لا تزال حية في أنحاء العالم. ومع ذلك، فحديثًا طرأت تطورات عديدة سهّلت عملية الإهداء ويسّرتها، ولكنها سرقت منها روحها وأفقدتها جوهرَها الإنساني وطابعها الشخصي، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل:

هل فقدت الهدية إنسانيتها؟

لم يعُد انتقاء الهدية اليوم يرتبط بالمشاعر الصادقة والذوق الشخصي وحسب، بل تحوَّل أحيانًا إلى إجراء مُنظّم ومُنسّق بأساليب تجارية مبتكرة وتعقيدات تقنية. من أبرز الظواهر التي عكست هذا التحول، انتشار الكوبونات الشرائية، التي يمكن اقتناؤها بسهولة من المحال الكبرى، لتُصبح هدايا جاهزة بلا أي لمسة شخصية. ربما تُعطي هذه الكوبونات المُهدى إليه حرية الاختيار، لكنها تبقى أشبه بفواتير بلا مشاعر، أو أوراق تُسجِّل صفقات تجارية باردة، وهي غالبًا ما تُمثّل تعبيرًا جافًّا عن الرغبة في الإهداء بأقل جهد، وكأن الأمر وسيلةٌ للتخلّص من الالتزام الاجتماعي، بلا نبض أو دفء. كما أنها تبقى بعيدة كل البعد عن مفهوم "هاو" الذي عُرِف في أنحاء العالم، والذي انطلق من ثقافة شعوب الماوري (السكان الأصليين لنيوزيلندا وجزر كوك)، ويرمز إلى روح الهدية نفسها؛ إذ تتشابك روح المعطي وسماته الشخصية مع الجسد المادي للهدية، وهو ما يجعلها أكثر من مجرد شيء يُعطى، بل رابطًا يحمل في طياته حضور الإنسان نفسه.

وهناك ظاهرة أخرى انتشرت في الأعراس والمناسبات الكبرى، وهي قوائم الهدايا المطلوب شراؤها. فبدلًا من ترك حرية الاختيار للمدعوّين، يُعِدُّ العروسان أو عائلتاهما قائمة تضم كل ما يحتاجون إليه من أجهزة كهربائية، وأدوات منزلية، وقطع أثاث، بحيث تزيل عن المدعوين عبء التخمين والتردّد في اختيار الهدية، وتضمن تقديم ما يحتاج إليه العروسان بالفعل، وهو ما يقلّل من الهدر والشراء العشوائي. ولكنها مع ذلك، تفقد عنصر المفاجأة والعفوية التي كانت تصحب تقديم الهدية وتُعبِّر عن ذائقةِ صاحبها، وتعكس مكانة المُهدى إليه. فتتحوَّل من فعلٍ إنساني ينبع من الصدق والمحبة، إلى مجرد استيفاء لمتطلبات مادية محددة مسبقًا، فيشعر المدعوون أحيانًا وكأنهم مُنفِّذون لأوامر وليسوا مشاركين في تبادل حقيقي للعواطف والمودَّة. وثمَّة تقليد غربي وصل إلى بعض الأرجاء العربية في السنوات الأخيرة، ربما، من الناحية الاقتصادية، هو أفضل من "قائمة الهدايا"، ولكنه أسوأ في المضمون العاطفي والإنساني، وهو أن يُرفَق رقم الحساب المصرفي للعروسين في بطاقات الدعوة إلى حفلات الزفاف، لإيداع قيمة الهدية بدل شرائها! وبذلك، لا يكون قد بقي من الهدية غير اسمها.

الهدية حرّة وملزِمة في آنٍ

في الهدية نجد ذلك الرابط الخفي الذي يرسم شبكة من الالتزامات والتواصل بين المُعطي والمتلقي. لأن فعل الإهداء ينطوي على مفارقة مثيرة: الهدية حرّة وملزِمة في آن، فهي فعل عفوي من الكرم، لكنها مقيَّدة بسلاسل غير مرئية من الواجبات الاجتماعية. في الظاهر، تعدُّ الهدية عطاءً طوعيًّا يُقدَّم من دون انتظار مقابل أو مردود، لكن عند التدقيق، نادرًا ما يكون فعل الإهداء خاليًا التوقعات الاجتماعية. فالهدية في جوهرها تُمنح بدافع محبة أو لطف أو مناسبة احتفالية، وتهدف لإسعاد المتلقي من دون قيود أو شروط مرئية. هذا التصوُّر المثالي للهدية ينطوي على مبدأ الحرية: فالمانح يعطي من دون توقُّع مكافأة، والمتلقي يقبل من دون أن يكون ملزَمًا برد العطاء. لكن هذه الحرية المثالية تنقلب أحيانًا أمام الواقع الاجتماعي المحيط بعملية الإهداء.

كشف عالم الاجتماع الفرنسي، مارسيل موس، في كتابه "مقالة في الهبة" هذه المفارقة، وأطلق عليها "العطاء الشامل". ففي مجال تبادل الهدايا، لا يتعلق العطاء فقط بالشيء المُعطى، بل بشبكة غير مرئية من الالتزامات التي تربط المُعطي بالمتلقي؛ إذ تحمل الهدايا جوهرًا روحيًّا، وصدًى لهوية المُعطي، وتوجب تكريمه بالردِّ بالمثل. فعندما يقبل المرء هديةً ما، يدخل رمزيًّا في علاقة تبادل والتزام متبادل. وتحمل هذه العلاقة توقعًا صامتًا بأن يحدث الرد بالمثل في وقتٍ لاحق، للحفاظ على توازن الروابط بين الطرفين، حتى وإن كان رد الجميل ليس فوريًّا أو متماثلًا ماديًّا.

هذه الالتزامات الاجتماعية تتجاوز الحسابات الاقتصادية البحتة، فهي ضغط أخلاقي وثقافي يحافظ على استمرار العلاقات وترابط المجتمع. فالهدية ليست مجرد شيء مادي، بل إشارة رمزية تُعبّر عن التقدير والاعتراف والانتماء، وتعمل مثل غراءٍ اجتماعي يربط الناس بدورة متجدِّدة من العطاء والتلقي، وهذا ما يعزّز الثقة والاهتمام المتبادل بمرور الزمن.

يُجسِّد النقش مشهدًا لـ ”الإسكندر الأكبر“ وهو يقدِّم القرابين للإله المصري القديم آمون-مين، في لوحة تعبِّر عن القداسة والرمزية الملكية في الفن المصري القديم.

لماذا يكره الاقتصاديون الهدايا؟

على ما في تبادل الإهداء من ترسيخٍ لقيمة العطاء، وتعميمٍ للنزعة التفاؤلية، وفوائدها التي تعمُّ الجميع، فإن الاقتصاديين لا يحبذونها! وأمَّا الأسباب فتعود إلى ما يُسمَّى "خسارة المكاسب القصوى".

فهناك ما يُعرف بـ"اقتصاد الهدايا"، وهو نظام للتبادل تُقدَّم فيه السلع والخدمات من دون توقُّع فوري بعائد مالي أو تعويض مماثل. فهو، على عكس اقتصاد السوق الذي يُحرّكه تحقيق الربح، يُركِّز على العلاقات الاجتماعية والثقة والمقابلة بالمثل، حتى إن هناك دراسات أنثروبولوجية عديدة أظهرت أن اقتصاد الهدايا يشجّع على التعاون والدعم المتبادل بما يتجاوز مجرد المعاملات البسيطة.

ولكن الاقتصاديين يخبروننا أن معظم المال الذي يُنفَق على الهدايا يُهدَر فعليًّا. ففي عام 1993م، نشر الاقتصادي جويل والدفوغل ورقة بحثية أثارت جدلًا واسعًا بعنوان "خسارة المكاسب القصوى في الكريسماس"، حاجج فيها بأن تبادل الهدايا غالبًا ما يتسبب في تدمير القيمة، لا عن قصد، بل بسبب الفارق بين ما ينفقه المُعطي وما يقدّره المتلقّي. وهي أكثر ما تبرز خلال الأعياد والولادات وحفلات الزواج. ففي عالم تقديم الهدايا، يشير مفهوم "خسارة المكاسب القصوى" إلى عدم الكفاءة الاقتصادية التي تنشأ عندما تكون القيمة التي يضعها المتلقي على الهدية أقل من التكلفة التي تكبّدها المعطي لشراء تلك الهدية، وهو ما يؤدي إلى خسارة في القيمة الاقتصادية أو المنفعة الإجمالية.

بكلام آخر، تخيَّل أنك قد أنفقت مائة دولار لشراء سترة تعتقد أنها أنيقة وعالية الجودة، وتناسب ذوق ابن عمك. لكن ابن عمك يرى العكس تمامًا؛ فهو يرى السترة غير جذابة وغير مريحة، ويفضل لو أن المائة دولار هذه قد أُنفِقت على اقتناء تذاكر لحفل موسيقي يحب حضوره. فمن وجهة نظره، تُقدَّر قيمة السترة بنحو ستين دولارًا فقط، وهو ما يخلق فجوة مقدارها أربعون دولارًا. هذه الفجوة تمثّل ما يسمّيه الاقتصاديون "خسارة المكاسب القصوى"، وهي الأموال التي لم تُستخدم بأفضل طريقة ولم تُعطِ القيمة الحقيقية التي يستحقها المتلقي. وعندما تتكرّر هذه الحالة عبر ملايين الهدايا التي لا تلائم رغبات المتلقين، يُقدّر والدفوغل أن بين 10% -30% من الأموال التي تُنفَق خلال موسم الأعياد تُهدَر في صورة بخس القيمة. وبالنظر إلى حجم الإنفاق على الهدايا في مختلف المناسبات الاجتماعية، فإن هذه النسبة تُترجم إلى مليارات الدولارات التي تُبدَّد كل عام من دون أن تحقق السعادة المرجوة.

تصوير زينب النابود، وحدة التصوير الضوئي بأرامكو السعودية.

ما بين الهدية والهبة والصدقة والرشوة

لا يمكننا الحديث عن الهدية من دون التطرّق إلى الهبة والصدقة والرشوة. إذ إن هناك قاسمًا مشتركًا بينها جميعًا وهو فعل العطاء نفسه، إلا أن الفرق الجوهري بينها يكمن في النية التي تحركها، والطريقة التي تُقدَّم بها، والغاية من ورائها، وكذلك شرعيتها القانونية والأخلاقية. فكل واحد من هذه الأفعال يحكي قصة مختلفة عن لحظة العطاء، ويُبرز كيف أن النية والهدف هما مفتاحان إمَّا ليمنحا الفعل معاني سامية ومضيئة، وإمَّا ليغلّفاه بالظِّلال السوداء.

تُقدَّم الهدية بلا شروط، ولا يُطلب من المتلقي أي مقابل، فهي رسالة غير معلنة تقول: "أفكِّر بك، وأريد أن أسعدك"، وقد تكون مشتراة أو مصنوعة خصيصًا لتقديمها في المناسبات الخاصة أو في اللحظات العادية لإضفاء لمسة من المفاجأة والسرور. أمَّا الهبة، فتعكس جانبًا أكثر رسمية وقانونية؛ إذ تُمثّل تبرعًا أو نقل ملكية شيء ما إلى شخص آخر بصورة رسمية، وغالبًا ما تتطلّب التوثيق، ولا سيَّما في حالة الممتلكات ذات القيمة الكبيرة مثل السيارات أو العقارات. ويجب أن تكون بنيَّة إحسان كاملة من دون انتظار مقابل، لكنها تختلف عن الهدية من حيث الإجراءات والجديّة القانونية. أمَّا الصدقة، فتختلف عن الهبة والهدية بكونها تحمل بُعدًا روحانيًّا وإنسانيًّا أعمق، فهي ليست مجرد عطاء مادي، بل فعل خير يهدف إلى تخفيف معاناة المحتاجين وإدخال الفرح إلى قلوبهم. وتُعدُّ الصدقة هبةً روحية تُغذّي النفوس وتقوِّي القلوب، وتعكس تعاطف الإنسان ورحمته ضمن إطار ديني وأخلاقي. فالصدقة في الإسلام وفي أديان أخرى هي من أفضل الأعمال؛ تُشجّع التقرُّب إلى الله وتُمنح بسخاء من دون انتظار أي مقابل، وقد تتخذ أشكالًا متعددة مثل التبرع النقدي، وتقديم الطعام والملابس، أو المساعدة المعنوية. وفي كل المجتمعات هناك مؤسسات وجمعيات ومنصّات تجمع الصدقات والتبرعات لرعاية الأسر الفقيرة أو الأيتام، بحيث تتولَّى هذه الجهة إرسال رسالة إلى المُهدى إليه تفيد بأن أحدهم تبرع باسمه، وهوما يعزّز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.

بالمقابل، هناك أشكال من الهدايا، تتضمن رسائل مبطنة تتوقَّع أو ترجو، بغير صراحةٍ، أن يُردّ هذا "الجميل" بتحقيق منفعة مرجوة. وهذا شكل من أشكال الرشوة التي تُمثّل الوجه المظلم للعطاء. والرشوة ليست فعلًا خيريًّا، بل هي استغلال ومصلحة شخصية غير مشروعة، تهدف إلى كسر القوانين ونشر الفساد، على عكس الهدايا والهبات والصدقات التي تنبع من نية صافية وروح إنسانية نبيلة.

تصوير عبدالله السيهاتي، وحدة التصوير الضوئي بأرامكو السعودية.

تغليف الهدايا: فن قائم بذاته

لا توجد هدية من دون ورق تغليف، حتى لو كان مجرد عقدة جذّابة تُضفي عليها أناقة شكلية، بغض النظر عن المحتوى. إذ إن لورق التغليف خطابًا يُحوِّل الهدية من مجرد غرض عادي إلى رمزٍ يحمل معنى خاصًّا.

قد يكون هناك كتاب موضوع على رفِّ مكتبةٍ من المكتبات، أو على إحدى الطاولات، فيبقى مجرد كتاب. لكن ما إن يُغلَّف بالورق الخاص بالهدايا يصبح هدية تستحق الانتظار والاهتمام. وحتى وعاء المربّى، المصنوع في المنزل، لا يحتاج إلا إلى لمسة تغليف بسيطة ليتحول إلى هدية محبة تحمل في طياتها دفءَ العطاء. فالتغليف فنٌّ يُعيد تعريف الأشياء، ويمنحها هوية جديدة تثير الفضول والبهجة، وأصبح فرعًا من فروع فن التصميم. أمَّا من الناحية النفسية، فلا يقتصر دور التغليف في أنه مجرد زخرفة، بل يُشكّل عنصرًا أساسًا يُثري تجربة تقديم الهدايا نفسها، محوِّلًا لحظة الإهداء إلى تجربة تثير الترقب والتشويق، وتُعزِّز عنصر المفاجأة. كما يعكس التغليف مدى اهتمام المانح وحرصه على التفاصيل، حاملًا في طياته رسالة صادقة من التقدير والمحبة.

ولهذا الفن تاريخ عريق. فأول أشكال تغليف الهدايا كان باستخدام القماش، كما في كوريا خلال فترة الممالك الثلاث (تقريبًا بين 300 و400 ق.م). في تلك الحقبة، اعتقد الناس أن الأشياء المُغلَّفة تحظى بحمايةٍ وترمز للحظ والسعادة. لذا، كان تقديم الهدايا ملفوفةً بقطعة قماش مربعة تُعرف باسم "بوغاجي" يُعدُّ من وسائل تقديم الحماية والحظ والخير للمتلقي.

أمَّا في اليابان، فكان هناك تقليد "الفوروشيكي"، الذي يعتمد أيضًا على تغليف الهدايا بقطعة قماش تُعرف باسمه، وهو مصطلح يعني حرفيًّا "بِسَاط الحمام". وقد ظهر هذا التقليد في فترة نارا (بين 710 و794م)، حين كان الناس يخشون إشعال النار في منازلهم لتسخين المياه للاستحمام خشية اندلاع الحرائق، فكانوا يتوجهون إلى الحمامات العامة. ولتفادي اختلاط ملابسهم مع ملابس الآخرين، كانوا يبسطون قطعة قماش مربعة يلفون بها ملابسهم في أثناء الاستحمام. ومع مرور الوقت، تحوَّلت هذه القطع القماشية القابلة لإعادة الاستخدام إلى أداة عملية لتغليف البضائع والهدايا، ولا سيَّما منذ القرن السابع عشر الميلادي. وسرعان ما تطوَّر تغليف الهدايا إلى فنٍّ قائم بذاته، مع ظهور تقنيات فنية مبتكرة لطي القماش وتزيينه بأساليب جميلة وأنيقة.

تصوير حسن المبارك، وحدة التصوير الضوئي بأرامكو السعودية.

ومن القماش إلى الورق

أمَّا التغليف الورقي، فيعتقد المؤرخون أن استخدام الورق لتغليف الهدايا بدأ بُعَيد اختراعه بوقت قصير. بل إن الورق استُعمل للتغليف قبل أن يصبح مادةً للكتابة. ففي الصين القديمة، منذ نحو 2,000 عام، كان الورق يُستخدم لحماية المواد الثمينة ولحفظ أوراق الشاي والأدوية. وفي عهد أسرة سونغ الجنوبية (960 – 1279م) استَخدم البلاط الإمبراطوري مغلّفاتٍ ورقية خاصة تُعرف باسم "تشي بوه"، لتقديم الهدايا المالية للمسؤولين الحكوميين. وقد اعتمد الصينيون على ورقٍ مصنوع من ألياف القُنَّب والخيزران وقش الأرز لتغليف هداياهم، وهو ما منحها طبقةً من الحماية وأظهرها بشكل لائق. أمَّا في الغرب، وفي بريطانيا تحديدًا، خلال العصر الفيكتوري، كان الأثرياء يستخدمون ورقًا سميكًا مزخرفًا جنبًا إلى جنب مع الأشرطة المخملية والحريرية والدانتيل لتغليف الهدايا، إذ كانت ممارسة معبّرة عن الثراء والرفاهية والأناقة.

لكن ورق التغليف المُزخرَف واللامع الذي نستخدمه اليوم هو ابتكار حديث نسبيًّا. وبدأت قصته عام 1917م، حين أدار الأَخوان جويس ورولي هول متجر قرطاسية في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية يُدعى "هولمارك". كان الأخوان يطبعان بطاقاتٍ ومناديل ورقية لموسم الأعياد. وذات مرَّة، نفدت منهما المناديل التي يستخدمانها لتغليف الهدايا، فاضطرّا أن يستعيضا عنه بالورق. وبينما كانا يبحثان في المتجر، صادفا كومة من الورق الفرنسي الفاخر المُستخدَم في بطانة المظاريف، فقررا تجربة لف الهدايا به، ولاقت هذه الفكرة ترحيبًا واسعًا من الزبائن.

استمرّ هذا الأسلوب خلال العامين التاليين، قبل أن يبدأ الأخوان "هول" بإنتاج لفافات كبيرة من ذلك الورق وبيعه، وكان الورق مزخرفًا لامعًا، مخصصًّا لتغليف الهدايا، تمامًا كما نعرفه اليوم. وفي غضون عامين فقط، تحوَّلت شركة "هولمارك" إلى مصنع رئيس لإنتاج كميات ضخمة من ورق التغليف المُباع في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وسرعان ما تبنَّت المتاجر الأخرى هذا الابتكار. وهكذا، ومن خلال مصادفة نابعة من حاجة ملحة وفكرٍ مبتكِر، أسهم الأخوان "هول" في تأسيس صناعة ورق تغليف الهدايا التي لا تزال تحظى بشعبية واسعة حتى يومنا هذا.

تصوير عبدالله السيهاتي، وحدة التصوير الضوئي بأرامكو السعودية.

بعض أشكال الهدايا ومناسباتها في التراث السعودي

في المجتمع السعودي، تتنوّع ثقافة الهدية بين العادات التقليدية كما في التراث الاجتماعي، وبين الهدايا المُستحدَثة التي دخلت مع تطور الزمن.

تاريخيًّا، لا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي مارسته الهدايا في ثقافة القبائل؛ إذ مثَّلت حجر الزاوية الذي يبني التلاحم الاجتماعي ويمنع تراكم الثروة بين الأفراد. وتغذّت هذه القيم على روح التعاون والتكافل التي فرضتها حياة البدو الرُّحَّل؛ إذ كانت القبيلة تلتزم بالوقوف بجانب أفرادها، ماديًّا ومعنويًّا، في أوقات الحاجة. ويتجلى ذلك في عادات مثل "الرفائد" و"المنيحة"، التي تَمنح الفقراء والباحثين عن استقرار فرصة مشاركة الموارد الثمينة مثل الماشية والنخيل لفترات محددة، فتتعمّق بذلك أواصر التضامن الاجتماعي وتترسّخ ثقافة العطاء المشترك.

لكن الهدايا في هذه البيئة لم تكُن مجرد تعبير عن الود أو التواصل، بل اتخذت أبعادًا أعمق لتصوغ هرمية اجتماعية واضحة داخل القبيلة؛ إذ يعكس الكرم والسخاء مكانة القادة والزعماء، فتتحوَّل الهدايا إلى رمزٍ للقوة والنفوذ الاجتماعي. وفي هذا السياق، يصبح تقديم الهدايا فنًّا دقيقًا لبناء العلاقات وتعزيز المراتب بين الناس.

ومن أبرز العادات التقليدية "الصوغة"، وهي هدية موسمية تتضمن مستلزمات يومية وعطورًا وأقمشة، وتختلف وفقًا للمناسبة. كما تُعرف "النقصة" أو "النغصة" بأنها تقليد اجتماعي متجذِّر، ولا سيَّما في المنطقة الشرقية؛ إذ تُشارك الأُسرُ الجيرانَ والأقارب جزءًا من وجبات طعام، وخاصة خلال رمضان، وهو ما يعزّز روح التكافل والتآزر.

وهناك أيضًا عادات مثل "الصباحة" التي تُقدَّم في صباح اليوم التالي للزواج، وهدية المولود التي تصاحبها زيارات وهدايا نسائية، و"الرضاوة" التي تُهدى للصلح الزوجي، و"النزالة" وهي وليمة يطبخها الجيران احتفاءً بجارهم الجديد النازل حديثًا إلى بيته، بالإضافة إلى الهدايا السفرية التي تعكس كرم الضيافة من خلال تقديم التمور والمنتجات المحلية.

أمَّا الهدايا المُستحدثة، فتمثّل تنوعًا مهمًّا يعبّر عن التطورات الاجتماعية والثقافية الحديثة. وتشمل هدايا يوم ميلاد المُهدى إليه، وهدايا النجاح والتفوق التي أصبحت جزءًا من ثقافة الاحتفال بالإنجازات الأكاديمية والمهنية، وهدايا الشكر على خدمة ما وما شابه ذلك.

غرائب الهدايا الدبلوماسية

من حصان طروادة إلى الفيل "أبو العباس" إلى تمثال الحرية

لطالما كانت الهدايا جزءًا لا يتجزأ من العلاقات الدولية، فهي تُمثّل رموزًا متنوّعة تُعبّر عن الصداقة والوفاق، أو الاعتذار والتكفير، أو إظهار السلطة والنفوذ. كما قد تُستخدم أحيانًا بوصفها وسيلة للسخرية، أو الرشوة، أو التباهي، أو المراوغة.

فقد ورد أن دولة مالي أهدت جملًا للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عام 2013م، وقد انتهى المطاف بذلك الجمل في طبق طاجن! ففي حادثة طريفة، أثارت جدلًا دبلوماسيًّا، قدّمت حكومة مالي للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هدية غير معتادة، عبارة عن جمل صغير، تعبيرًا عن الامتنان للدعم العسكري الفرنسي الذي قدّمته في قضايا أمنية لمالي. وكان الرئيس الفرنسي هولاند يخطط لنقل الجمل إلى حديقة حيوان في فرنسا، إلا أن صعوبات تتعلق باللقاحات والظروف المناخية القاسية حالت دون العناية المُثلى بالحيوان الصحراوي. لذا، تُرك الجمل في رعاية أسرة محلية في تومبوكتو، ولكن بعد مرور فترة من الزمن، انتهت الأسرة إلى ذبح الجمل وأعدّت منه طبقًا للطاجن المالي التقليدي، وهو ما أثار صدمة وانتقادات دبلوماسية وإعلامية واسعة؛ إذ عُدَّ هذا المصير غير لائق بالهدية الرمزية الممنوحة لرئيس دولة أجنبية.

أمَّا حصان طروادة، فيُعدُّ من بين أقدم الهدايا التاريخية وأشهرها. فبعد حصارٍ استمرَّ عشرة أعوام فرضه الإغريق على مدينة طروادة من دون أن يحققوا نصرًا حاسمًا، ابتكر القائد الإغريقي أوديسيوس خطة ذكية؛ إذ صنع حصانًا خشبيًّا ضخمًا أجوف، أخفى بداخله نخبة من أفضل المحاربين. ثم تظاهر الجيش بالانسحاب، وترك الحصان هديةً رمزيةً تُعبّر عن السلام. قَبِل سكان طروادة هذه الهدية وعدّوها علامةً على هزيمة الإغريق ونهاية الحرب، فأدخلوها إلى مدينتهم واحتفلوا بالنصر. لكن في منتصف الليل، خرج المحاربون الإغريق من داخل الحصان وساروا إلى بوابات المدينة، وفتحوها للجيوش المتخفّية التي كانت تنتظر في الخارج. وهكذا اجتاح الإغريق المدينة من الداخل، وأوقعوا كارثة مدمِّرة بسكانها، وبذلك انتهت قصة طروادة بسقوطها بواسطة تلك الهدية التي تحوّلت إلى فخٍّ مُحكم.

مشهد من فِلم ”طروادة“ عام 2004م للمخرج وولفجانج بيترسن.

في العصور الوسطى، برزت هدية فريدة ومميزة في العالم الإسلامي عندما أهدى الخليفة العباسي هارون الرشيد فيلًا نادرًا يُدعى "أبو العباس" إلى ملك الفرنجة شارلمان. وصل "أبو العباس" إلى بلاط شارلمان في مدينة آخن بألمانيا، وأثار وجوده دهشة السكان وإعجابهم، إذ إنهم لم يشاهدوا فيلًا من قبل. وقد جاءت هذه الهدية ضمن سلسلة من الهدايا التي أرسلها هارون الرشيد تعبيرًا عن تواصل دبلوماسي وثقافي رفيع المستوى بين حضارتين عظيمتين.

وعلى مرِّ التاريخ الإسلامي وعصور الخلافة، برز تبادل الهدايا بين الخلفاء والشخصيات الحاكمة، وجاءت بحصيلة مدهشة من أغرب الهدايا وأفخمها، التي لا تحكي فقط أحداثًا دبلوماسية، بل تعكس أيضًا حالة الترف، والثقافة، وتعقيدات العلاقات السياسية في تلك الأزمنة.

من بين أشهر هذه الهدايا وأكثرها إثارة، كما ذُكر بالتفصيل في كتاب "الذخائر والتحف" للقاضي ابن الزبير، وهو مرجع أساس في هذا المجال، تمثالٌ لامرأة ذات أربع أيدٍ وشراشيب مرصّعة بالجواهر، كان قد أُرسل إلى الخليفة المعتضد العباسي (تولَّى الحكم بين 892 و903م). وقد أُعجب الخليفة المعتضد بهذه الهدية إلى درجةٍ أنه أمر بنصبها في مجلس الشرطة ببغداد ليرى الناس هذا الابتكار الفني، وأطلق عليها لقب "شغلًا" تعبيرًا عن انشغال الجميع بالنظر إليها.

وبمرور الزمن، تنوّعت هدايا الدول لتشمل قطعًا فنية وتماثيل ضخمة، كما حصل عام 1830م خلال حكم محمد علي باشا، عندما قدّمت مصر هدية نفيسة إلى فرنسا تمثّلت في مسلّة الأقصر الشهيرة التي تحوي نقوشًا هيروغليفية تعود إلى العصر الفرعوني، وتزن حوالي 230 طنًا، ويبلغ ارتفاعها نحو 23 مترًا. وقد وصلت إلى العاصمة الفرنسية بعد رحلة شاقة استمرت عامين، واستقرّت في ساحة الكونكورد في باريس، ولا تزال هناك إلى يومنا هذا. وخلال زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان إلى الجزائر لترسيخ المصالحة الفرنسية الجزائرية، حمل معه هدية إلى الشعب الجزائري، وهي لوحة زيتية تمثّل الأمير عبدالقادر الجزائري، وهي اللوحة الوحيدة التي رُسمت لهذا القائد خلال حياته. ولا ننسى في هذا المجال تمثال الحرية الذي منحته فرنسا للولايات المتحدة الأمريكية عام 1886م، وكان من تصميم النحَّات الفرنسي فريديريك أوغست بارتولدي، وصنع هيكله المعدني المهندس غوستاف إيفل، وهو المهندس نفسه الذي صمّم برج إيفل في باريس، وأصبح رمزًا عالميًّا للحرية والصداقة التي تربط بين الشعبين عبر المحيط الأطلسي.

تصوير حسن المبارك، وحدة التصوير الضوئي بأرامكو السعودية.

الهدية في الشعر والرواية

عند توظيف مفردةٍ ما في الأدب عمومًا، والشعر خصوصًا، فإن هذه المفردة غالبًا ما تكتسب معاني جديدة. ويعود ذلك إلى رؤية الكاتب الذاتية لها، بوصفها مفردة مستقلة من جهة، وتخدم سياق النص من جهة أخرى. فالمطر عند السيَّاب، على سبيل المثال، يحمل دلالات مختلفة عن المطر لدى نزار قباني. وهكذا هي مفردة "الهدية"، التي وُظِّفت بنحوٍ واسع في النصوص الشعرية والأدبية القديمة والحديثة، سواء بدلالتها المباشرة أو ضمنًا في سياق النص.

في بيتين منسوبين إلى دعبل الخزاعي، وفقًا لبعض المصادر، وبعضهم ينسبهما إلى أبي العتاهية، يظهر أثر الهدايا المباشر في النفوس، وكيف أنها تمدُّ جسور الود والوصل بين المتهادِين وتُزيّن نفوسهم وسلوكهم بالجمال:

هدايا الناس بعضهم لبعضٍ تُولِّـــدُ في قلوبهــم الوصـالا

وتزرع في القلوب هوًى وودًّا وتكسوهم إذا حضروا جمالا

أمَّا في الشعر المعاصر، فقد وظَّف كثير من الشعراء مفهوم الهدية لتقديم دلالات معنوية متعدّدة. فعلى سبيل المثال، كتب بدر شاكر السيَّاب قصيدة كاملة بعنوان "الهدية"، تجاوز فيها المفهوم المادي للهدية إلى المعنوي الشعريّ الأسمى والأجل. في مطلع النص يقول:

يقول المحبون إن الهدايا طعام الهوى ذاك ما أسمعُ

ثم يتساءل بقوله:

فماذا سأهديك يوم اللقاء

وماذا سأهديك يوم النوى

ومن هنا، تتضح الحيرة التي تختلج قلب المحب عند اختيار هديته للتعبير عن محبته السامية في موقفين متناقضين؛ اللقاء والفراق. ويستمر في هذه الحيرة الشعرية حتى يقول:

سأهديك أغنية كنسيم المدينة يستقبل القافلة

وفي موضع آخر:

سأهديك من ساعديّ الحياة ومن قلبي الضحكة الصافية

وهكذا تتعدّد دلالات الهدايا المعنوية على الحب حتى نهاية النص.

أمَّا سعيد عقل، فقد ربط بين الهدايا وقيمتها عند المحبين بوصفها أحد مكوّنات الحب. ففي الحديث عن الفراق يقول:

حتى الهدايا وكانت كل ثروتنا حين الوداع نســيناها هدايانا

أسلمتها لرياح الأرض تحملها حين الهبوب فلا أدركتِ شطآنا

في المقابل، يأخذ محمود درويش مفهوم الهدية إلى دلالاتٍ أخرى، فيفرّغها من أثرها العاطفي الدافئ، ويملؤها شعورًا بالحسرة والندم والخسارات، كما يظهر في نصه:

في كلّ ريح تعبثُ امرأةٌ بشاعرها

خذ الجهة التي أهديتني

الجهةَ التي انكسرت

وهاتِ أنوثتي

لم يبقَ لي إلا التأمل في تجاعيد البحيرة

تصوير عبدالله السيهاتي، وحدة التصوير الضوئي بأرامكو السعودية.

أمَّا في مجال الرواية، فقد وظَّف عديد من الأدباء الهدية عنصرًا أساسًا في حبكاتهم، سواء كانت الهدية نقطة محورية تؤثر في مسار القصة وشخصياتها، أم رؤية تتبناها إحدى الشخصيات. ففي رواية "ألزهايمر" للكاتب السعودي غازي القصيبي، التي تحكي قصة "يعقوب العريان" المصاب بمرض ألزهايمر، يظهر مفهوم الهدية بمعناه السماوي كهبة من الله، حين يذكر بطل الرواية مقولة على لسان جدّه الذي تجاوز التسعين ولم يُصَبْ بالخرف:

"كل يوم أعيشه هو هدية من الله ولن أضيعه بالقلق من المستقبل أو الحسرة على الماضي".

تُشير هذه المقولة إلى أن عمر الإنسان هدية من الله، وأن المعنى الحقيقي لهذه الهدية يتحقق عند عيش اللحظة "هنا والآن"، من دون الانغماس في الخوف من المستقبل أو الحسرة على الماضي. كما تحمل الرواية ضمنًا معنى الهدية في مفهوم الذاكرة؛ إذ تُعدُّ الذاكرة هدية من الله تُمكّن الإنسان من حفظ تفاصيل حياته السعيدة والبائسة، وفقدانها يعني فقدان القيمة الجوهرية للعيش.

وفي الأدب العالمي، يعطي الكاتب الأمريكي أو. هنري في قصته "هدية المجوس" للهدية معنى ساميًا؛ إذ تتحول الهدية إلى مفهوم التضحية في سبيل الحب والارتباط المقدّس بين الزوجين. تحكي القصة عن زوجين شابين يقطنان في شقة سكنية متواضعة، وبالكاد يملكان المال الكافي لتوفير ضروريات العيش، فضلًا عن شراء الهدايا. تقرّر الزوجة "ديلا" بيع شَعرها مقابل 20 دولارًا فقط لشراء هدية ليلة يوم الميلاد لزوجها "السيد جيمس ديلينغهام"، وهي عبارة عن سلسلة لساعته. بالمقابل، يبيع "جيم" ساعته لشراء مجموعة أمشاط هديةَ حبٍّ لزوجته. وهنا تكمن المفارقة؛ فالهدايا فقدت فعليًّا قيمتها المادية، وأصبحت غير قابلة للاستخدام، لكنها معنويًّا عمّقت العلاقة بين الزوجين على أسس من الحب الصادق والتضحية الخالصة.

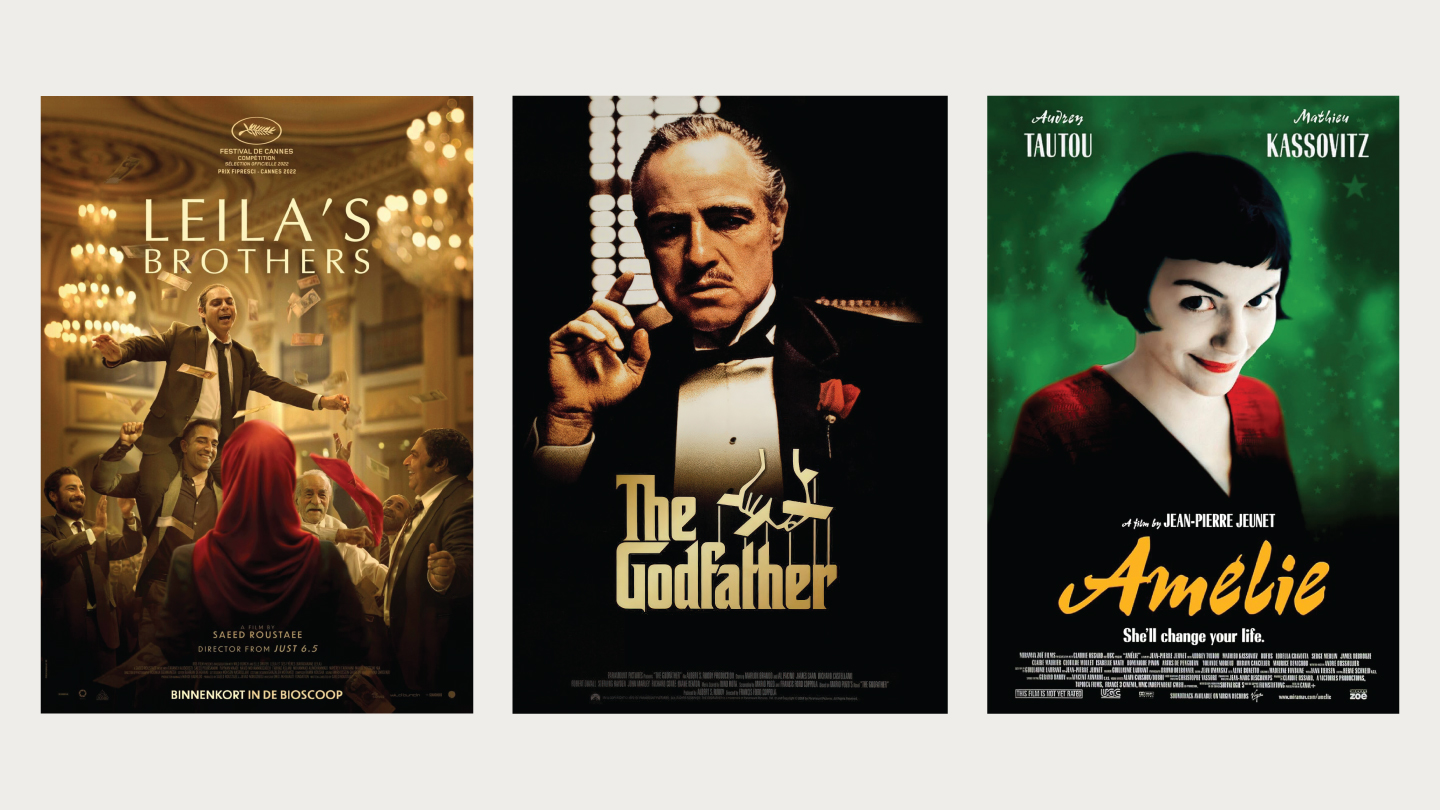

في السينما... قيمة الهدية في قراءتها فكريًّا

في المشهد الافتتاحي لفِلم "العرّاب" (1972م)، نعيش مع الحضور طقوس زواجٍ على الطريقة الصقليّة؛ زحامٌ شديد وفوضى عارمة، ولا نكاد نعرف الأبطال، ولا نفهم ما الذي يجري! نفهم بعد ذلك، أننا في نيويورك، نشاهدُ زواج "كوني كورليوني"، الابنة الوحيدة لأكبر رجال المافيا الإيطالية في الولايات المتحدة الأمريكية "دون فيتو كورليوني". فإن حضر "دون فيتو كورليوني" الزواج، وكان الزواج زواجًا إيطاليًّا، وتختلط فيه مشاعر الحب الإنسانية بالمال والسلطة والنفوذ، فقطعًا ستحضر الهدايا. غير أنها هدايا من نوعٍ خاصٍّ جدًّا. هدايا ننفذ من خلالها لفهم حضور الهدية في السينما.

ركَّزت السينما على مرِّ تاريخها على التقاط التفاصيل من حياتنا وعرضها على الشاشة. السينما تأخذ منّا حياتنا، ثمَّ تعيد عرضها علينا بأدواتها؛ إذ تفكّك معاني الأشياء وتُعيد تركيبها بالأسلوب السينمائي حتّى تكتسب معاني متعددة الوجوه ومضامين أعمق، لتحمل إلينا ما كنّا نعرفه بشكل يجعلنا بحاجة إلى أن نتعرَّف إليه من جديد. والهدية في السينما ليست استثناءً؛ فالهدايا على الشاشة تتجاوز الحدود المادية والمعنوية المعتادة، لتصير أداةً فكريّة. تدفعنا الهدية في هذا السياق إلى الانتباه للتفاصيل، الصغيرة منها قبل الكبيرة: من الذي يمنح الهدية؟ لماذا يمنحها؟ كيف تُتلقى منه؟ وأي أثرٍ تترك بعد ذلك؟ وكما هي الهدايا في الحياة، أحيانًا تكون الهدايا معنويةً ورمزية، من دون أن يكون لها وجودٌ حسّي، وكما أنها تحمل المعاني الإيجابية في كثير من الأحيان، فإنها قد تحمل معاني سلبية أيضًا.

بالعودة إلى "العرَّاب"، يتلقى "دون فيتو كورليوني" الهدايا في زواج ابنته. وكما أسلفنا، ليست هدايا عادية تُعبّر عن المحبة ومشاعر التواصل الإنساني؛ فضيوف حفل الزفاف يقدمون الأموال في مظاريف إلى "دون فيتو" وأبنائه. والهدية هنا رمزٌ لتقديم الولاء والطاعة إلى زعيم المافيا. وقبل أن ينتهي الزفاف، تنتقل بنا عدسة المخرج فرانسيس فورد كوبولا إلى المكتب المعتم، ومنه نفهم السياق العام، حيث "دون فيتو" جالسٌ يداعبُ قطته المدلَّلة، فيما يستعطفه أحد الرجال لنيل حمايته. وبالطبع، لم تكُن الهدية التي قدمها الرّجل كافيةً لينال رضا الزعيم. وفي مشهد آخر، نرى واحدة من أغرب الهدايا في تاريخ السينما (إن صحَّ تسميتها بالهدية)، وذلك حين يطلب المغني في حفل الزفاف "جوني فونتين"، وهو الصديق المقرب من عائلة "كورليوني"، من الأب أن يساعده ليصبح ممثلًا في هوليوود. يرفض رئيس الأستوديو "جاك وولتز" الوساطة، فيجيء القرار بأن يُهدَى هدية لن ينساها أبدًا. يستيقظ فيجد أنّ الهدية هي رأس حصانه موضوعًا بجانبه على السرير.

قدَّمت لنا السينما كذلك أنوعًا فريدة أخرى من الهدايا، وهنا نتذكر الفِلم الدرامي الإيراني "إخوة ليلى" (2022م)، الذي كتبه وأخرجه سعيد روستائي. في الفِلم نجد "ليلى" وعائلتها يصارعون أزمةً اقتصادية خانقة، فيما يخفي والدهم أنه يمتلك 40 قطعة ذهبية، يريد أن يهديها في زفافِ ابن قائد العشيرة، وبهذه الهدية سيُختار الأب زعيمًا جديدًا للعشيرة. لكن الهدية لن تصل أبدًا، وستكون هذه الهدية وغيابها هي المحرك الرئيس للأحداث طوال الفِلم.

أما فِلم "المصير العجيب لإيميلي بولان" (2001م)، فيعرض علينا الهدايا في أرقِّ صورها وألطفها. ويحكي عن "إيميلي بولان"، الطفلة التي عاشت حياة غريبة قضتها بأكملها في بيتها من دون أن تخرج منه، وحينما تبلغ الثامنة عشرة من العمر تخرج من البيت وتلتقي العالم والناس. ولأنها لم تعرف شيئًا في حياتها إلّا لطف والديها، فقد مارست هذا اللطف في حياتها خارج المنزل؛ تُقدِّم شتى أنواع الهدايا لكل المحيطين بها، كما لو أنها أخذت على عاتقها مهمة تحقيق أمنيات الآخرين.

وفي السينما العربية، حضرت الهدية بأوجه مختلفة. ومن أهمها ما عرضه الفِلم الفلسطيني "الهدية" (2020م) لمخرجته فرح النابلسي، الذي تُوِّج بجائزة أفضل فِلم قصير في حفل جوائز البافتا عام 2021م. يروي الفِلم قصّة "يوسف" وابنته "ياسمين"، اللذين يخرجان من البيت في رحلة لشراء هدية ذكرى زواجٍ سيهديها "يوسف" إلى زوجته "نور". فكانت أحداث الفِلم كلها تتمحور حول الصعوبات التي يواجهانها خلال رحلة البحث عن الهدية.

"هدية" أرامكو للأطفال

في عام 2004م، أصدرت أرامكو السعودية مجموعةً قصصية للأطفال بعنوان "الهدية.. وقصص أخرى"، وطُبع منها عشرات الآلاف من النسخ ووُزعت مجانًا. المجموعة من تأليف الكاتب السعودي جبير الملحيان، الذي انتقل إلى رحمة الله في سبتمبر الماضي، والرسومات لسيف الدين اللعونة. تضمنت المجموعة عددًا من القصص القصيرة منها: "الهدية"، و"السيارة العطشانة"، و"البنت وألوانها"، و"الأشجار تضحك"، وغيرها من القصص.

طقوس تقديم الهدايا وعاداتها بين المُحرّمات والرموز العميقة

في كثير من الثقافات، تُحيط بتقديم الهدايا عادات وتقاليـد دقيقة، إضافة إلى محرّمات وطقوس خاصة، ولا سيَّما خلال الأعياد والمناسبات المهمة.

ففي رأس السنة الصينية، تحكم عمليةَ اختيار الهدايا وتقديمها عددٌ من المحرمات التي تعكس رموزًا ثقافية وخرافات راسخة. فعلى سبيل المثال، يُعدُّ تقديم الساعات بجميع أشكالها من الأمور المُحرّمة؛ إذ يشير لفظ "ساعة" في لغة الماندرين (اللهجة الأكثر انتشارًا في الصين) إلى فكرة الختام أو الموت، وهو ما يدل على نهاية أو وداع غير مرغوب فيه، ولا سيَّما في مناسبة تحتفل بالبداية والتجدّد. وكذلك، الرقم (4) يُعدُّ رقمًا محظورًا؛ لأن لفظه يشبه كلمة "الموت"، ولذلك يُتجنّب تقديم أشياء بأعداد أربعة، مثل: 4 أو 14 أو 24. كما تحمل الأحذية دلالات سلبية بسبب لفظها أيضًا، لكون لفظها بالماندرينية قريبًا من كلمة تشير إلى "الشر" أو "الحظ السيئ"، ويُفسَّر تقديمها بأنها رغبة ضمنية في مغادرة المتلقي. ولا يُفضَّل إهداء الكمثرى أو المظلات؛ لأنهما ترتبطان بـ"الفراق" و"الانفصال"، وهو أمر يتنافى مع روح الوحدة والاحتفالات التي تميز رأس السنة الصينية. من ناحية أخرى، يُفضَّل تجنُّب الألوان البيضاء والسوداء التي ترمز إلى الحداد والأسى، على عكس الأحمر والذهبي اللذين يعكسان الحظ السعيد والازدهار. كما يُمنع تقديم الأدوات الحادة مثل السكاكين والمقصات؛ لأنها ترمز إلى قطع العلاقات وفسخ الروابط.

كان تبادل الهدايا ممارسةً شائعة لدى الإنسان القديم في إفريقيا.

وفي ثقافة شعوب الماساي في شرق إفريقيا، وتحديدًا في كينيا وشمال تنزانيا، هناك تقاليد غريبة تتعلق بتقديم الهدايا، من ضمنها فعل البصق خفيفًا على الهدية أو على المتلقي نفسه، وهو ما يُعدُّ بمنزلة طقس للبركة والحماية من الأرواح الشريرة. إذ على عكس مما قد يُظن في ثقافات أخرى، حيث يُعد البصق فعلًا مهينًا، فهو لدى شعوب الماساي علامة احترام وتعبير عن القوة في صد الطاقات السلبية وحماية الشخص الذي تُقدَّم له الهدية.

وتتنوّع عادات تقديم الهدايا وتقاليدها في العالم تنوّعًا لافتًا ومميَّزًا. ففي الهند، على سبيل المثال، يُتجنّب عادةً إهداء الساعة، كما هو الحال في الثقافة الصينية؛ لأنها ترمز إلى انقضاء الوقت ونهاية شيء ما. ومع ذلك، قد تُرفق أحيانًا بقطعة من العملة المعدنية، رمزًا لشراء الوقت، وتخفيفًا للدلالة السلبية المرتبطة بها. وفي النيبال، عندما تكون الهدية مبلغًا كبيرًا من المال مثل عشرة آلاف روبية، يجب أن تُرفق بورقة نقدية صغيرة مثل خمس روبيات للإشارة إلى أن هذا المبلغ هو كل ما أستطيع إهداءه.

وفي بعض الدول العربية، من المعتاد عدم فتح الهدية أمام المُعطي، لتجنُّب الإحراج أو الغيرة. أمَّا في بعض المناطق الإفريقية، فتُصاحب الهدايا تعاويذ خرافية المنشأ تهدف إلى ضمان الحماية الروحية وجلب الخير. وفي اليابان، يُولي الناس اهتمامًا بالغًا لفن التغليف والتقديم؛ إذ لا يُعدُّ التغليف الجميل مجرد زينة، بل هو تعبير صادق عن الاحترام والتقدير للمتلقي.