هو توق الإنسان الدائم إلى الحلاوة، لا في طعامه فحسب، بل في حضارته.

وهو عند أحد طرفيه صورة للبراءة والسعادة على وجه الطفولة، وعند طرفه الآخر مصدر قلق وتجهّم عند خبراء التغذية، وبعد أن عاش السكّر محبوبًا لأكثر من ألفي سنة، ولا يزال كذلك، يشهد عصرنا محاولات رصينة لزعزعة علاقتنا به، من دون أن يُكتَب لها النجاح المطلق في ذلك.

فهذه البلورات الصغيرة البيضاء عنيدة في صمودها، لا تكتفي بالذوبان في أحاسيسنا، بل تستدرج الذاكرة والخيال معًا.

وبين لذة الطعم ووصمة الخطيئة، يبقى السكّر في حياتنا كظلٍّ ناعمٍ لحاجات أعمق: الدفء، الانتماء، المواساة والحنين.

وحين نضع اليوم ملعقة من السكّر الأبيض في شاي الصباح، فربما لا ندرك أن لتلك الحبيبات تاريخًا عريقًا بدأ في حقول بعيدة، وتطلّب وصولها إلينا قرونًا من التطوير، اختلطت فيها جهود المزارعين والعلماء، ونضجت في قدور من نحاس على نار هادئة استمرت نحو ألفي سنة.

فكيف يمكن لشيء بهذا الصغر، وبهذا البياض، أن يحمل كلّ هذه الكثافة من المعنى؟

في هذا الملف، يتناول عبود طلعت عطية عالم السكّر، من مزارع القصب البعيدة إلى السكّرية على موائدنا، ويتوقف مليًا أمامه كقضية حديثة باتت الشغل الشاغل للعالم.

هدية العرب إلى العالم

يعود أول ذكر لقصب السكّر إلى الكتابات السنسكريتية في الهند (1500 ق. م)، أي بعد نحو 2500 سنة على بداية تدجين قصب السكّر لشرب عصيره. وبعد 1500 سنة أخرى، عرف الهنود كيفية استخراج السكر الصلب من عصير القصب في القرن الأول بعد الميلاد. فكانوا يغلون العصير في أوعية كبيرة، ثمّ يسكبونه في أوعية فخارية، لتتبلور على جنباتها بلورات السكر الصلب. وكان السكّر الناتج داكن اللون لا يخلو من الشوائب، وعُرف باسم "سكّر القوالب".

ولكن إن كان السكّر قد ولد في الهند، فإن العرب هم من ربّوه حتى صار ناضجًا، أبيض ناصعًا، أنيق المذاق، وواسع الحضور.

ففي القرون الأولى للهجرة، انتقل قصب السكر من الشرق إلى حواضر الدولة الإسلامية عبر فارس، ومعه انتقلت المعرفة الأولية بالعصر والغلي، لكنها لم تكن كافية لترضي الأذواق المرفهة في الحضارة العربية الإسلامية، التي كانت ترى في كل مادة سرًّا ينبغي كشفه، وصنعة يجب أن تُتقَن، وعلمًا يُدوَّن.

في القرن الثامن الميلادي، ومع اتساع الدولة العباسية، بدأ السكر يصبح صناعة منظمّة في مدن مثل البصرة وبغداد ودمشق، ثم في فلسطين، ومصر، والأندلس. ولم يكن السكر آنذاك مجرد طعام، بل مشروعًا حضاريًا، شارك فيه الفقهاء، والأطباء، والمهندسون، واختلطت فيه الكيمياء بالفلاحة، والمطبخ بالطب، والروح بالتجارة.

الكيميائيون وأسرار التبييض

كان العرب أول من نقل تكرير السكّر من حرفة بدائية إلى علم دقيق. فاستخدموا في معاملهم أوعية نحاسية دقيقة الصنع، وغرف تبخير لها فتحات محسوبة للحرارة، وطوّروا تقنيات التصفية بالغلي المتكرر، والترويق باستخدام المواد القلوية مثل رماد الخشب أو الطين الأبيض النقي، ثم لاحقًا كلس الجير، في تقنية معروفة باسم "الكلسنة".

وفي كتب الكيمياء المبكّرة، مثل كتاب "السرّ في صناعة السكر" الذي يُنسب لبعض المهندسين في العصر العباسي، يوجد وصف دقيق لكيفية تبييض السكر وتكثيفه. فقد كانوا يُكررون غليه وتبخيره، ثم يسكبونه في قوالب مخروطية مثقوبة، تمامًا كما تُصنع الشموع، ويُسمح للدبس بالنزول من الأسفل. وكانت القوالب نفسها تُصنع من فخار خاص يمتص رطوبة البلورات.

بل إنهم توصلوا إلى نوع من التكرير "النهائي"، حيث تُعاد إذابة السكر البني ثم يُصفّى بقطع من قماش القطن، ليخرج في النهاية شبه أبيض، ناعم الحبيبات، عُرف مذ ذلك الحين بـ "السكر المكرر"، أو "السكر الأبيض".

الطبّ الإسلامي والسكّر: غذاء ودواء

في كتب الطب العربي، مثل كتب الرازي وابن سينا، نجد إشارات متكررة إلى استعمالات السكر الطبية، لا سيما المكرر، في علاج أمراض الصدر والحنجرة والجهاز الهضمي، ولتحلية الأدوية المرة. وقد عُرف أيضًا في صناعة المربّيات والعقاقير، فكان السكر جزءًا من صناعة "الأشربة" التي كانت تُعدّ من أرقى علوم الصيدلة آنذاك.

وكان الأطباء المسلمون يوصون بتكرير السكر جيدًا قبل إعطائه المرضى، وقد عرفوا الفرق بين السكر الخام (القاتم، الحار على المعدة) وبين السكر الأبيض (اللطيف، سريع الهضم).

من معامل الشام إلى موانئ المتوسط

في الشام ومصر، بُنِيت معامل ضخمة لتكرير السكر في العصور الفاطمية والمملوكية، وكانت القاهرة من أكبر أسواق السكر في العالم. وذُكر أن معلّقات السكر (أي قوالب السكر الصلبة) كانت تُصدَّر من مصر إلى أوروبا، وتُباع هناك بأسعار باهظة.

وفي الأندلس، كانت مدينة مرسية ومحيطها مشهورة بزراعة القصب وتكريره، حتى إن الإسبان أخذوا عن العرب كلمة "azúcar"، التي دخلت اللغات الأوروبية كلها من باب الأندلس.

ولم يكتفِ العرب بصناعة السكر، بل جعلوه مادة جمالية. كانوا يصنعون منه تماثيل وهياكل صغيرة تُقدّم في الأعراس والولائم، ويصبغونه بالألوان الطبيعية، ويكتبون عليه بالأصباغ كلمات المدح والابتهال. وفي بلاط الخلفاء، كان السكر يُقدَّم هديّةً راقية، تعادل الذهب والطيب.

أوروبا تتذوّق السكر

تذوقت أوروبا السكّر العربي على دفعتين يفصل ما بينهما أكثر من ثلاثة قرون. فقد كانت المرةّ الأولى في القرن الثامن الميلادي عن طريق عرب الأندلس،كما مر آنفًا. ولكن تأثير ذلك لم يتجاوز الأطراف الغربية من القارة في إسبانيا والبرتغال. أما المرّة الثانية فقد كانت مع الاحتكاك بالعالم الإسلامي في أثناء الحروب الصليبية، إذ انتشر السكر شمالًا، لكن حبيباته ظلت حكرًا على الطبقة الأرستقراطية والكنيسة والنبلاء، يُقدم في حفلات الولائم الملكية علامة على الثراء والنفوذ، جنبًا إلى جنب مع الزعفران والفلفل الأسود والقرنفل. وأكثر من ذلك، ثمة روايات تاريخية عديدة تؤكد أن الفرنجة اقتبسوا عن سكان بلاد الشام، وتحديدًا مدينة طرابلس، عادة تناول قطعة حلوى بعد وجبات الطعام، لتصبح بعد ذلك طقسًا عالميًا لا يزال قائمًا حتى اليوم. ولكن أوروبا بقيت عاجزة عن إنتاج السكر لأن مناخها البارد والجاف لا يلائم زراعة القصب، فبقيت تستورده من العرب. وطوال عصر دولة المماليك، كان السكّر السلعة الأغلى ثمنًا من بين الصادرات إلى أوروبا. وحتى اكتشاف أمريكا، وما بعد ذلك بمئات السنين، بقي السكّر تابل الأغنياء، يباع بموازين الذهب والفضة.

“

في القرون الأولى للهجرة، انتقل قصب السكر من الشرق إلى حواضر الدولة الإسلامية عبر فارس.

السكر والتوسع الاستعماري

مع بدايات الاستعمار الأوروبي للعالم الجديد، وخصوصًا جزر الكاريبي والبرازيل، أصبح السكر "الذهب الأبيض" هو الذي يُحرك الجيوش والأساطيل. فعندما "تعثّر" كريستوف كولومبوس بأمريكا في طريقه إلى الهند عام 1492م، لاحظ أن المناخ الحار والرطب هناك يلائم زراعة القصب. وعندما عاد ثانية إلى جزر الكاريبي كان بحوزته بعض قصب السكّر لاختبار زراعتها. وما هي إلا سنوات قليلة، حتى كان دييغو ابن كولومبوس نفسه قد أسس أول مزرعة سكّر في جامايكا.

ولتغذية المزارع الناشئة بالقوى العاملة، شُحِن الملايين من الأفارقة عبيدًا عبر الأطلسي، فيما أصبح يعرف بـ "المثلث التجاري": سلع من أوروبا إلى إفريقيا، عبيد إلى الأمريكيتين، وسكّر إلى أوروبا. وفي تلك المرحلة، لعب السكّر دورًا اقتصاديًا فائق الأهمية، وأصبح سلعة إستراتيجية، تتحكم بالسياسات وتغيّر الخرائط. ورغم التوسّع في إنتاجه، استمرّت شراهة الأثرياء في استهلاكه بإبعاد الطبقة الوسطىى عنه لثلاثة أو أربعة قرون أخرى، وبقي خلالها السكر سلعة نادرة في قصور النبلاء، يُباع عند العطارين ويُستخدم دواءً أو بهارًا.

ظهور الشمندر السكّري في عزّ الثورة الصناعية

في القرن التاسع عشر، ومع تطور آلات التكرير، ظهر الشمندر السكري الأبيض مصدرًا بديلًا عن القصب في أوروبا، خصوصًا وأنه صالح للزراعة في المناطق الباردة خلافًا لحال القصب.

ففي عام 1747م، اكتشف الكيميائي الألماني أندرياس مارغراف عبر تجارب مخبرية أن الشمندر السكري يحتوي على سكر مشابه لسكر القصب. لكنه لم يتوصّل إلى طريقة فعّالة لاستخراجه بكميات كبيرة. غير أن تلميذه فرانز كارل آخارد تمكن من ذلك في عام 1801م، عندما بنى أول معمل تجريبي لاستخراج السكّر من الشمندر الأبيض في سيليزيا (آنذاك جزء من بروسيا، اليوم في بولندا). وكانت هذه أول خطوة فعلية لتحويل الاكتشاف إلى إنتاج صناعي جديد.

التحوّل الكبير: السكّر سلعة إستراتيجية

خلال الحروب النابليونية (1806م)، فرضت بريطانيا حصارًا بحريًا على أوروبا، ومنعت استيراد السكر من المستعمرات (الهند والكاريبي). فردّ نابليون بتشجيع زراعة الشمندر السكري في فرنسا، وأمر بإنشاء معامل تكرير السكر من الشمندر.

بحلول عام 1811م، كان في فرنسا أكثر من 300 مصنع صغير لاستخراج السكر من الشمندر السكري الذي لم يعد مجرّد بديل عن القصب، بل رمزًا للسيادة الاقتصادية الأوروبية، وسلاحًا زراعيًا في معركة الاستقلال الاقتصادي الأوروبي عن المستعمرات. فانتشرت زراعته في ألمانيا، وفرنسا، وبولندا، وروسيا، والنمسا. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كان الشمندر يُنتِج أكثر من نصف السكر الأوروبي. وكثُرت كميات السكّر في الأسواق، فظهرت أولى الحلويات التجارية، وانتشر الشاي المحلى، وارتبط السكر بنوع جديد من الحياة اليومية: ليس الترف، بل المتعة السريعة والرخيصة.

بحلول عام 1900م، أصبح السكر أحد المكونات الأساسية في غذاء الفئات العمالية في إنجلترا وألمانيا وفرنسا، ليس بوصفه ترفًا، بل بديل رخيص للطاقة، يدخل في عشرات الأطعمة والمشروبات.

وفي القرن العشرين، مع صعود الصناعات الغذائية والإعلانات، أصبح السكر جزءًا من لغة الطفولة والإعلانات والعزاء اليومي. كل شيء بات "محلّى": الشوكولاتة، والمشروبات، وحبوب الإفطار، وحتى الخبز.

أصبح السكر مرافقًا للحداثة، والمدرسة، والمصنع، وحتى للجيش. وبات جزءًا من "حصة التغذية" التي تُمنح للجنود والعمال والأطفال. وفي المقابل، بدأت تظهر تحذيرات الأطباء من الإفراط في استهلاكه، لكن صوتهم كان أضعف من ضجيج السوق.

صار السكر سلعةً لا نفكر بها، لكنها في كل مكان: يَعِد بالفرح، لكنه يزرع الإدمان.

منظر جوي لمزارع قصب السكر في كارناتاكا، الهند.

إنتاجه واستهلاكه بالأرقام

بلغ المعدل العالمي لاستهلاك السكر نحو 24 كيلوغرامًا للفرد سنويًا، وفق مصادر منظمة الصحة العالمية. وفي دول مثل البرازيل والمكسيك، يستهلك الفرد أكثر من 30 كيلوغرامًا سنويًا. وفي الولايات المتحدة وحدها، يستهلك الطفل في سن 8 أعوام ما يقارب 21 كيلوغرامًا من السكر سنويًا، حسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2022م. مقابل نحو 15-18 كيلوغرامًا في بلدان الشرق الأوسط، مع ارتفاع تدريجي.

ويبلغ إنتاج العالم من السكّر في وقتنا الحاضر (وفق إحصاءات عامي 2023 و2024م) ما بين 183 و186 مليون طن سنويًا، نحو 20% إلى 30% منه من الشمندر، والباقي من القصب.

أما أكبر الدول المنتجة (بملايين الأطنان)، فهي:

البرازيل 45.5، الهند 34–36، الاتحاد الأوروبي 15.5، تايلاند 11، الصين 10، الولايات المتحدة 8.4.

وبلغت قيمة صادرات السكّر عام 2024م نحو 39 مليار دولار، ومتوسط السعر بين 570 و580 دولارًا للطن، مع اختلاف طفيف بين الدول.

السكّر المر

لم يكن السكر دائمًا تلك الحبيبات البيضاء التي نذيبها في الشاي أو نقدّمها للضيافة.

فقد كان في يومٍ ما ذهبًا أبيضَ تلمع بلوراته فوق جراح السود في جزر الكاريبي، وفي مزارع البرازيل، وعلى الضفاف الموحلة لنهر المسيسيبي. وفي كل ملعقة، كانت هناك حكاية رقبة محنية تحت شمس حارقة، ويد مقطوعة من طول الحصاد، وطفل لم يعرف طفولته إلا بين سيقان القصب. واليوم، حين نرشه بخفّة فوق فطيرة أو نغمس به الذاكرة في كوب شاي، ننسى، أو نتناسى، أنه كان يومًا ما أحد أصفى أشكال العبودية المغطاة بمنديل الضيافة.

السُكّر قوّةً اقتصادية

في القرن السابع عشر، لعبت مزارع المستعمرات في جزر الكاريبي والبرازيل دورًا محوريًا في نقل السكّر من مادة نادرة إلى سلعة اقتصادية ضخمة تُنتَج على نطاق واسع، بدعم مباشر من القوى الاستعمارية الكبرى مثل بريطانيا، والبرتغال، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا.

ولأن قصب السكر محصول متطلب جدًّا؛ يحتاج إلى بيئة استوائية، وحصاده كان يتم يدويًا، ويجب معالجته بسرعة بعد الحصاد. كل هذا جعله يعتمد على قوى عاملة كثيفة ورخيصة. ووجد النظام الاستعماري في العبودية وسيلة "اقتصادية" لتشغيل هذه الزراعة، وتضاعفت أرباحه على حساب الكرامة البشرية.

فما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، عندما كانت جزر الكاريبي مثل هايتي وجامايكا مستعمرات أوروبية، استقدم المستعمرون ملايين العبيد الأفارقة قسرًا إلى هذه المناطق للعمل في مزارع قصب السكر تحت ظروف قاسية وغير إنسانية. وبسرعة تحوّلت البرازيل التي بدأت زراعة القصب فيها في القرن السادس عشر إلى أكبر مستورِدٍ للعبيد في التاريخ. وسرعان ما أصبح اعتماد البلاد كليًا على العبيد الأفارقة. وكان السكّر البرازيلي يُصدّر إلى أوروبا وأمريكا، وكان أحد أسباب ثراء النخبة البرتغالية.

وبحلول عام 1750م، كانت مستعمرات السكّر البريطانية في الكاريبي تُنتج أكثر من 80% من السكر المُستهلك في أوروبا، وفي الولايات المتحدة (وخصوصًا ولاية لويزيانا)، كانت مزارع السكر في الجنوب الأمريكي تعمل بالعبيد قبل إلغاء العبودية عام 1865م. وكان هؤلاء يُجبرون على العمل في ظروف شاقة جدًا، خصوصًا خلال موسم الحصاد والمعالجة.

عمّال المزارع يموتون بعد سبع سنوات!

تقدّر بعض الدراسات أن أكثر من 12 مليون إنسان أُسِروا ونُقلوا من إفريقيا إلى الأمريكتين، معظمهم للعمل في مزارع السكر، حيث كانت نسبة الوفيات بين العبيد مرتفعة جدًا. إذ تشير بعض الوثائق إلى أن العامل في حقل السكر نادرًا ما كان يعيش أكثر من 7 سنوات بعد وصوله إلى المزرعة، بفعل ظروف العمل الشاق والتغذية الرديئة وسوء المعاملة. حتى أن بعض الثورات التحررية في الكاريبي (مثل ثورة العبيد في هايتي عام 1791م) كانت نتيجة مباشرة للظلم في مزارع السكر.

هذه البنية الاستعمارية جعلت السكر سلعة تجلب الثراء الفاحش. إذ كان هامش الربح من استثماره يصل أحيانًا إلى 300% في زمن كانت فيه السلع الأخرى تحقق بالكاد 10-20%.

ساحة الطاحونة، طحن قصب السكر في طاحونة الهواء (1823م)، اللوحة الخامسة لدبليو كلارك.

الأبيض والبني وبدائلهما

يدللنا أصحاب المقاهي بعرض السكّر البني قرب السكّر الأبيض، لنختار ما يلائم اهتمامنا بالتغذية السليمة. وفي المتاجر نرى السكّر البني بجوار الأبيض وأغلى ثمنًا منه، لأن هناك اعتقادًا شائعًا بأن البني أفضل من الأبيض. أما لماذا هو أفضل؟ فهنا تتعثر الأجوبة على الألسنة.

يعود الفرق بين السكر الأبيض والسكر البني إلى طريقة التصنيع والمكونات، ما يؤثر قليلًا في الطعم، والقيمة الغذائية، والملمس.

فالسكر الأبيض، واسمه العلمي "سكروز"، يتألف من جزيئين مرتبطين بعضهما ببعض هما الغلوكوز والفركتوز، ينفكان عن بعضهما في لعاب الفم وخلال الهضم. ويعود بياضه إلى تكرير العصير عدة مرات، على نحو يزيل منه الدبس (المولاس) تمامًا. أما السكر البني فيتألف أساسًا من المكونين نفسيهما، ويُنتج عن مراحل تكرير أقل، فيبقى محتويًا على القليل من الدبس الطبيعي، وبعضه هو سكّر أبيض أضيف إليه قليل من الدبس.

أما من حيث المذاق، يقول الذوّاقة إن الأبيض طعمه حلو ونقي، في حين أن طعم البني أغمق قليلًا وبه نكهة "كراميلية" أو "دبسية" ناتجة عن وجود المولاس.

أما من ناحية القيمة الغذائية، فكلا النوعين يحتوي تقريبًا كمية السعرات الحرارية نفسها (حوالي 15-16 سعرة في الملعقة الصغيرة). وإن كان السكر البني يحتوي على آثار ضئيلة من المعادن مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم بفعل المولاس، فإنها كميات ضئيلة جدًا لا يُعتدّ بها غذائيًا.

ولكلا السكرين الأبيض والبني مؤشر جلايسيمي (Glycemic Index) متقارب، يتراوح عادة بين 60 و65. وهذا يعني أنهما يرفعان سكر الدم بسرعة بعد تناولهما. مما يعني أن كليهما غير مناسب لمرضى السكري أو لمن يعاني من مقاومة الإنسولين. كما أن تأثيراتهما الصحيّة متشابهة وهي معروفة.

تبقى الإشارة إلى الفرق الصغير الأخير، وهو الملمس. فالسكر البني أكثر رطوبة من الأبيض، لذا يُستخدم في بعض وصفات الحلويات ليعطي نعومة وقوامًا رطبًا (مثل الكوكيز). أما الأبيض فيستخدم عندما يُراد الحصول على قوام هش أو لون فاتح.

البدائل الأخرى

في السعي إلى تلافي العواقب الصحية الناجمة عن استهلاك السكّر الأبيض، بدأت بعض البدائل الأخرى تأخذ حيّزًا من الاهتمام، وأشهرها عسل النحل الطبيعي الذي يحتوي على بعض الفيتامينات، ويصلح لتحلية المشروبات. يليه التمر الذي يُعد أفضل من سابقه لغناه بالألياف والفيتامينات والمعادن، والذي بدأ يدخل على نطاق واسع في صناعة الحلويات.

إلى ذلك، فإن بعض المقاهي يبالغ، فيعرض علينا مُحليات أخرى في ظروف صغيرة تحتوي على بدائل السكّر. كما أنه ليس من المستغرب أن نرى شخصًا يرمي في كوب مشروبه حبة صغيرة استخرجها من جيبه، لأن الأبيض أو البني لا يلائمانه.

داء السكّري بنوعيه وعلاقة السكّر بهما

يخلط كثيرون بين داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني. ومع أنهما يبدوان متشابهين في النتائج (ارتفاع السكر في الدم)، فإن الاختلاف بينهما جوهري في الأسباب وتطور المرض وعلاجه.

فالنوع الأول هو مرض مناعي، يهاجم فيه الجسم خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين. يظهر ظهورًا مفاجئًا، غالبًا لدى الأطفال واليافعين، وأحيانًا عند البالغين، وعلاجه تناول الإنسولين الخارجي.

أما النوع الثاني فهو مقاومة الجسم للإنسولين ونقص تدريجي في إفرازه، يصيب غالبًا من هم فوق الأربعين، ويبدأ تدريجيًّا.

السكّر لا يسبب النوع الأول. لكن على المصاب به أن ينظم استهلاكه للسكر بدقة، لأن جسمه لا يفرز الإنسولين الذي من دونه قد يسبب تناول السكر ارتفاع سكر الدم بنحوٍ خطِر.

أما في النوع الثاني، فإن السكّر الزائد (خاصة المضاف إلى الأغذية والمشروبات) هو أحد أسباب تطوره. لأن الاستهلاك المفرط للسكريات والنشويات مع قلة الحركة، يسبب مقاومة الإنسولين، ما يمهّد للإصابة به، ولذلك يُعدُّ تقليل السكر وقاية.

عصير قصب السكّر

خلافًا للتحذير من السكّر المكرر، يمتدح خبراء التغذية مصدره، ألا وهو عصير قصب السكّر. ويرون فيه نقيضًا للسكّر المكرر في كل شيء، ويصفون خصائصه وقيمته الغذائية بـ "المهمة"، خصوصًا عندما يُستهلك طازجًا. ويعدد هؤلاء خصائصه على الوجه الآتي:

- المعادن: إضافة إلى احتوائه على السكروز وهو مصدر بسيط للطاقة، يحتوي العصير على معادن مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، التي تسهم في دعم صحة العظام، والقلب، وتوازن السوائل في الجسم.

- فيتامينات ب: يحتوي عصير القصب على فيتامينات ب، وخاصة ب 1 (ثيامين)، وب 2 وب 6 التي تساعد في عمليات الأيض وتحويل الطعام إلى طاقة.

- مضادات أكسدة: يحتوي العصير على مركبات طبيعية مضادة للأكسدة تعزز المناعة وتقلل الالتهابات.

- محتوى الألياف: العصير نفسه لا يحتوي على ألياف كما في قصب السكر الكامل، لأن العصر يستخلِص السائل فقط، لكن عند تناول القصب المبشور، يحصل المستهلك على كمية جيدة من الألياف.

- منخفض الدهون والصوديوم: عصير القصب طبيعي منخفض في الدهون والصوديوم، وهذا مفيد لصحة القلب وضغط الدم.

أما أبرز فوائده:

- مضاد للإجهاد والتعب: يُستخدم تقليديًا مشروبًا منشِّطًا يمنح طاقة فورية ويساعد في مقاومة التعب والإرهاق، بسبب السكريات سريعة الامتصاص والمعادن الموجودة فيه.

- مفيد للكبد: في الطب التقليدي، يُقال إن عصير قصب السكر يساعد في تنظيف الكبد وتحسين وظائفه، ويُستخدم أحيانًا علاجًا مساعدًا في حالات اليرقان.

- مدر للبول: يساعد على التخلص من السموم والفضلات من الجسم، ويدعم صحة الكلى.

- مفيد للهضم: يُعتقد أنه يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشكلات المعدة مثل عسر الهضم والإمساك، خاصةً عند تناوله مع عصائر الحمضيات أو الزنجبيل.

- علاج تقليدي للجروح: في بعض الثقافات، يُستخدم عصير القصب موضعيًا على الجروح الطفيفة أو الحروق لخصائصه المرطبة والمطهرة.

- يعزز صحة الأسنان: بسبب احتوائه على الفلور والمعادن. قد يسهم عصير القصب في تقوية الأسنان والوقاية من التسوس عند تناوله باعتدال.

- خفض حرارة الجسم: في المناطق الحارة، يُستخدم عصير قصب السكر مشروبًا طبيعيًّا يبرد الجسم ويقلل من الحمى.

ومع ذلك، لا بدّ من التنبيه إلى وجوب تناوله باعتدال، خصوصًا لمن يعاني من مرض السكري أو مشكلات تتعلق بتنظيم السكر في الدم.

صحيًا.. الإدمان الصامت في العصر الحديث

بعدما استمتع أجدادنا بالسكّر لأكثر من ألفي سنة من دون حسيب أو رقيب، جاء العلم الحديث ليقنن هذه المتعة. وبعد أن ارتبطت حلاوة الطعم بالطفولة والبراءة والمكافأة، بدأ يظهر في الخطاب الطبي المعاصر بعدٌ آخر: "السكر خطيئةً غذائية".

"هل أضفت سكرًا؟"، "كم ملعقة؟"، "حذارِ من السكري."

أصبح السكر لذة مرتبكة، تُمنح بحذر، وتُستهلك بذنب. حلاوة لا تخلو من تأنيب الضمير، وكأن الإنسان الحديث يعيش صراعًا دائمًا بين رغبته في الفرح وخوفه من العقاب الصحي.

والواقع أن الإنسان يدفع ثمن السكر باهظًا مع مرور الوقت. ففي إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 500 مليون مصاب بداء السكري من النوع الثاني عالميًا، وتُسجَّل أكثر من 1.5 مليون وفاة سنويًا مرتبطة مباشرة بفرط السكر في الدم.

وإلى ذلك، صار معروفًا أن السمنة، وتسوس الأسنان، وأمراض القلب، ومتلازمة الأيض، كلها مرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر.

وفي دراسة نُشرت عام 2013م في (Journal of the American Medical Association)، تبيّن أن الأشخاص الذين يحصلون على %25 أو أكثر من سعراتهم من السكر المضاف، يواجهون خطرًا أعلى بنسبة %38 للوفاة بسبب أمراض القلب، مقارنة بمن يحصلون على أقل من %10.

الطعم الذي يخدع الدماغ

السكر لا يُشبع فقط، بل يُكافئ. فعند تناوله، يطلق الدماغ الدوبامين، وهو الناقل العصبي نفسه المرتبط بالمكافأة والسعادة. هذا ما يجعل قطعة الحلوى تبدو وكأنها تقول لك: "أحسنت! استمر."

لكن على عكس الدهون أو البروتين، السكر لا يولّد شعورًا بالشبع الحقيقي، بل بالعكس: كلما تناولته، زاد طلبك له، وهذه ليست مصادفة، بل خاصية بيولوجية استغلتها الصناعة الغذائية بدهاء.

تشير دراسة نُشرت في مجلة (Nature Neuroscience) عام 2007م إلى أن السكر يُفعّل في الدماغ مراكز المكافأة نفسها التي تُفعّلها المخدرات مثل الكوكايين، بل ويؤدي الانسحاب المفاجئ منه إلى أعراض تشبه الانتكاس العصبي. وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى وصف السكر بأنه (substance of abuse) أي مادة يُساء استخدامها، مع أنه ليس "إدمانًا كيميائيًا" كالهيروين.

إستراتيجيات الصناعة: كيف يُباع الإدمان؟

الشركات الكبرى في الصناعات الغذائية لا تُخفي اعتمادها على السكر، لكنها تخفي نسبته، وتخفي أثره. ولهذه الغاية، تعتمد على إستراتيجيات خفية، منها: إخفاء السكر تحت أسماء متعددة، مثل: سكر العنب،المالتوز، شراب الذرة عالي الفركتوز، دكستروز، كارامل.

كما أن خلط السكر بالملح والدهون تركيبة مثالية للإدمان، وكذلك تعمد الشركات إلى الترويج للمنتجات بعبارة "خالية من الدهون"، ولكنها تضيف كمية أكبر من السكر لتحسين الطعم.

والأهم مما تقدم، هو استهداف الأطفال مبكرًا. فالدراسات تشير إلى أن التعرّض المبكر للأطعمة الحلوة يخلق أنماط تفضيل تدوم لعقود. إنه الإدمان الوحيد الذي يُقدَّم في علب ملوّنة، ويُباع لمن يشاء، ويُروّج له في برامج الأطفال. وفي هذا الصدد، يقول علماء مثل كيلي برونيل من جامعة "ديوك" إن شركات الأغذية تستخدم علم النفس والتسويق لترويج السكر من الطفولة (الألوان، والشخصيات الكرتونية، والجوائز). وهذا "يبرمج الدماغ" على استحسان السكر وربطه بالبهجة والمكافأة.

إنه إدمان من نوع خاص: مسموح، ومحبوب، ومسوَّق باحتراف. وما يجعل ذلك ممكنًا هو أنه موجود في كل مكان، لا يحتاج إلى وصفة، ولا يُمنع قانونيًا. وهو مرتبط بالحنين والذكريات، لا يمكن فصله عن الطفولة، أو الأم، أو المناسبات السعيدة. ولا يُعامَل معاملة الإدمان في الخطاب العام. إذ ليس هناك حملات توعية واسعة، ولا تحذيرات على الغلاف كما هو الحال مع التبغ.

إنه الإدمان الذي تبتسم له الإعلانات، وتبرّره الأمهات، ويُعطى مكافأة للأطفال، بينما يُخفي خلفه صمتًا صحيًا مروعًا.

في علم النفس.. العزاء الخفي في عصر الوحدة والقلق

تذهب الباحثة آشلي غيرهاردت من جامعة "يال" في دراستها للسكّر إلى أبعد من التفسير الغذائي، إذ طوًرت مفهومًا يُعرف بـ "إدمان الطعام". وبحسب دراساتها، فإن الناس لا يتناولون السكر فقط لإشباع الجوع، بل غالبًا ما يكون ذلك ردًّا على حالات التوتر، والوحدة، أو الحزن العميق. وتؤكد أن النساء تحديدًا يظهرن ميلًا أكبر لاستخدام السكر وسيلة للراحة النفسية، وأن هذا النمط السلوكي يتشكل باكرًا منذ الطفولة، حين تُستخدم الحلوى مكافأة أو وسيلة للتهدئة.

هذا الميل إلى السكر لا ينشأ من فراغ، بل من فجوات في الحياة العاطفية. فدراسات عديدة على البالغين تكشف أن أولئك الذين عانوا من حرمان عاطفي أو مادي في الطفولة، يميلون في مراحل لاحقة إلى الإفراط في استهلاك السكر، كأنه تعويض رمزي عن الأمان الذي لم يُمنح، أو الحب الذي لم يُعَش.

لكن السكر، على عكس ما يُظن، ليس دائمًا باعثًا على الراحة. وثمة دراسة بارزة أُجريت في جامعة لندن عام 2017م وشملت آلاف الأشخاص، أظهرت أن استهلاك كميات كبيرة من السكر مرتبط بارتفاع خطر الاكتئاب والقلق. ذلك لأن السكر، على الرغم من لحظات النشوة العابرة التي يمنحها، يخلّ بتوازن الطاقة في الجسم، ويؤثر سلبًا على الناقلات العصبية، ما يترك الإنسان في حلقة من التقلبات المزاجية وعدم الاستقرار.

كل هذا يعيدنا إلى مكان أعمق من الفم والمعدة. إنه القلب. فحين نقول "اشتهيت شيئًا حلوًا"، فربما نعني: "أحتاج إلى أن أشعر بأنني محبوب". وحين نلتهم قطعة كنافة بصمت، قد نكون بحاجة للتعبير عن حب لم نبح به، أو فرح لم يُحتفل به. ففي ثقافاتنا الشرقية، حيث العاطفة تُختزل في الأفعال لا الكلمات، يصبح تقديم الحلوى نوعًا من اللغة البديلة: لغة مسكّرة تقول ما لا يُقال.

وفي عصرنا المتسّم بانتصار القلق والتوتر، صار الإنسان يبحث عن سكينة بديلة، ولو في فتات يومه العادي. كوب قهوة مع قطعة شوكولاتة، عبوة بسكويت في منتصف الليل، مغرفة بوظة مساء الأحد… هذه لحظات قصيرة نبحث فيها عن طمأنينة رمزية، أو حضن مؤجل، أو كلمة طيبة لم تُسمع.

وكما كتب أحد الكتّاب ببساطة جارحة: "في كل مرة أفتح فيها عبوة بسكويت، أبحث عن شيء لا أعرف اسمه".

“

الذين عانوا من حرمان عاطفي أو مادي في الطفولة، يميلون للإفراط في استهلاك السكر، كأنه تعويض رمزي عن الأمان الذي لم يُمنح، أو الحب الذي لم يُعَش.

في الآداب.. تناقض الصورة بين الشرق والغرب

ثمة اختلاف كبير في صورة السكّر لدى الأدباء الشرقيين عنها لدى الغربيين. ففي الشرق يبقى السكّر رمزًا للحلاوة والرقة ولكل ما هو محبوب ومرغوب، ومفردة رئيسة في قاموس المدح.

"قلبي سكّرٌ مذاب، كلما لمسته النار، ازداد شفافية" قال جلال الدين الرومي.

و"أنا لا أكتب الشعر، فالشِعر يكتبني، وأنا قطعة سُكّر ذابت على لسان امرأة". يقول نزار قباني.

وهذه الصورة الإيجابية للسكّر، حاضرة أيضًا في الغرب، كما هو الحال في بعض الأغنيات. ولكن هناك، طغى على السكّر ما صاحب إنتاجه من مآسٍ إنسانية شكلت محاور لأعمال أدبية كبرى، خاصة في مجال الرواية.

سكّر البؤس والشقاء

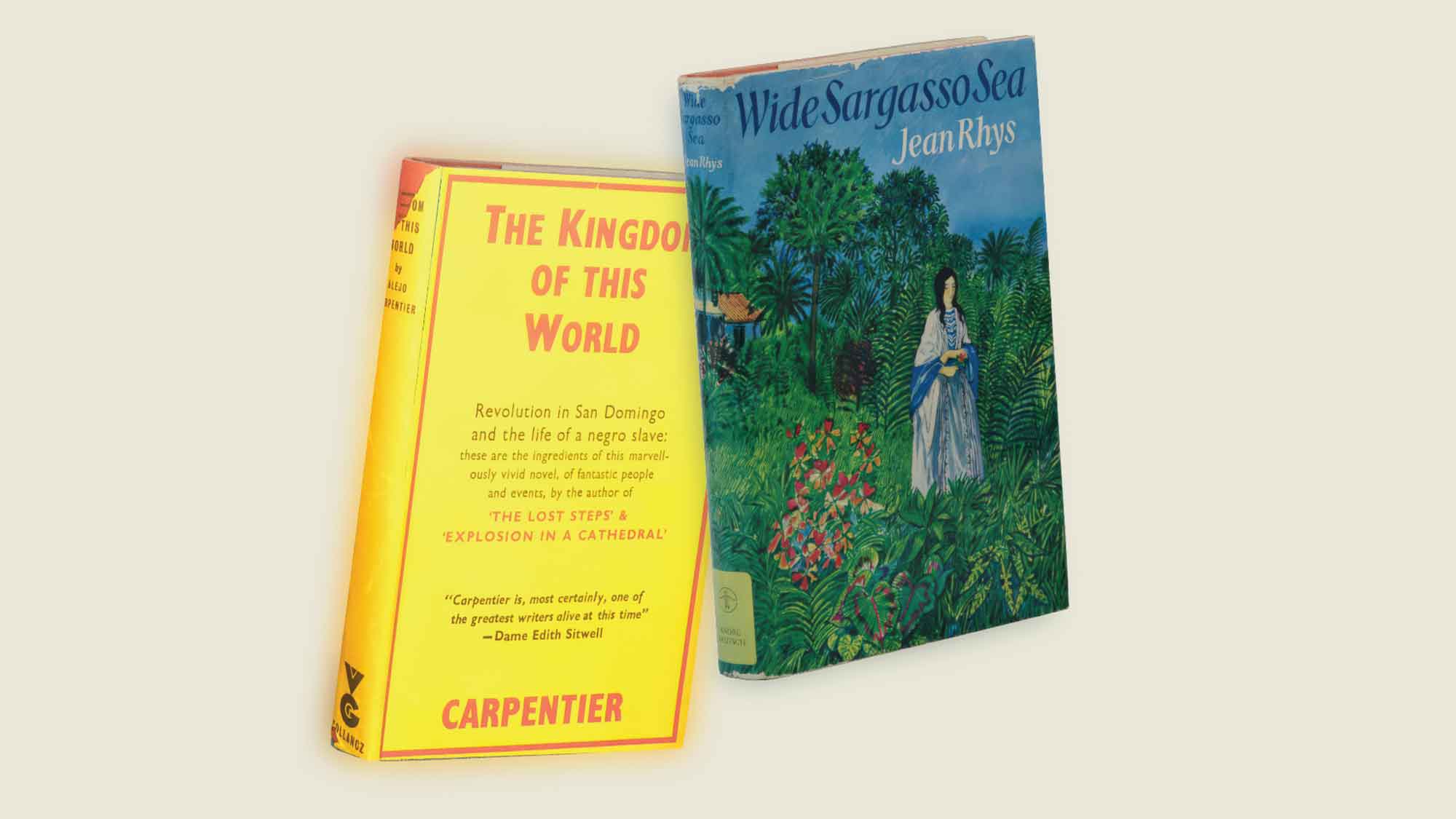

هناك عدد من الروايات العالمية التي تدور أحداثها كليًا أو جزئيًا عن زراعة السكر، أو تجارة السكر، أو عمال المزارع، وخصوصًا في سياق الاستعمار، والعبودية، والفقر، والتحوّل الاجتماعي. وأبرزها:

- "مملكة هذا العالم" تأليف أليخو كاربنتيير (1949م)، وتحكي بأسلوب الواقعية السحرية اللاتينية عن ثورة العبيد في هايتي ضد فرنسا، والخلفية هي مزارع السكر التي عمل فيها العبيد.

- "بحر سارغاسو الكبير" تأليف جان ريس (1966م)، وتدور أحداثها في جامايكا في القرن التاسع عشر، بعد إلغاء العبودية، في مزارع قصب السكر. ويشكل السكّر في هذه الرواية خلفية روائية عميقة للصراع الطبقي والعرقي، وانهيار اقتصاد المستعمرات بعد تحرير العبيد.

- "ممر قصب السكر" لجوزيف زوبل (1950م)، وهي سيرة ذاتية لولد فقير نشأ وسط مزارع قصب السكر في المارتينيك، حيث يعمل الأطفال والنساء بأجور زهيدة في ظل الاستعمار الفرنسي. تمزج الحلاوة بالحزن، والسكر بالفقر والوعي، ونُقلت إلى فِلم رائع يحمل الاسم نفسه عام 1983م.

- "كتاب امرأة الليل"، تأليف مارلون جيمس (2009م)، وتدور أحداثها في جامايكا، وتصوّر بأسلوب قاسٍ، وشعري، وواقعي، ومؤلم حياة عبدة تعمل في مزارع قصب السكر، وتخطط للتمرّد. والسكر هنا ليس حلاوة، بل جرح مفتوح.

في السينما.. وثائقيات للتحذير والتنوير

لم يحضر السكر محورًا رئيسًا مستقلًّا في الأفلام، مع ما له من تأثير طاغٍ في الاقتصاد والثقافة، لكنه يطل في عدد من الأفلام من زوايا مختلفة، تاريخية، سياسية، غذائية، وأحيانًا رمزية أو ساخرة. وأبرز هذه الأفلام هي وثائقية، مثل فِلم "السكر الكبير" (2005م)، الذي يستقصي صناعة السكر في الكاريبي والولايات المتحدة، وعلاقاتها بالعبودية، والسياسة، والاحتكار. ويفضح كيف أن صناعة السكر ما زالت تستغل الفقراء. وتؤثر في السياسات الزراعية. وهو مهم للباحثين في البعد الاقتصادي والسياسي للسكر

وهناك الفِلم الأسترالي "فِلم ذاك السكّر" وهو وثائقي أيضًا، ساخر ومؤثر. وفيه يقوم المخرج دامون غيمو بتجربة تناول 40 ملعقة سكر يوميًا من خلال "أطعمة صحية مموهة"، مثل اللبن والعصائر، بهدف فضح دور السكر في السمنة، والسكري، والاكتئاب. ورسالته أن السكّر هو التبغ الجديد.

ويتناول فِلم "أطفال السكّر" (2007م) ظروف العبيد الجدد في حقول قصب السكر في جمهورية الدومينيكان، خصوصًا أطفال هايتي. عنوان الفِلم ساخن، لكنه يوصل الحقيقة القاسية. وقد أُوقف عرضه في عدة مهرجانات بسبب ضغط شركات السكر.

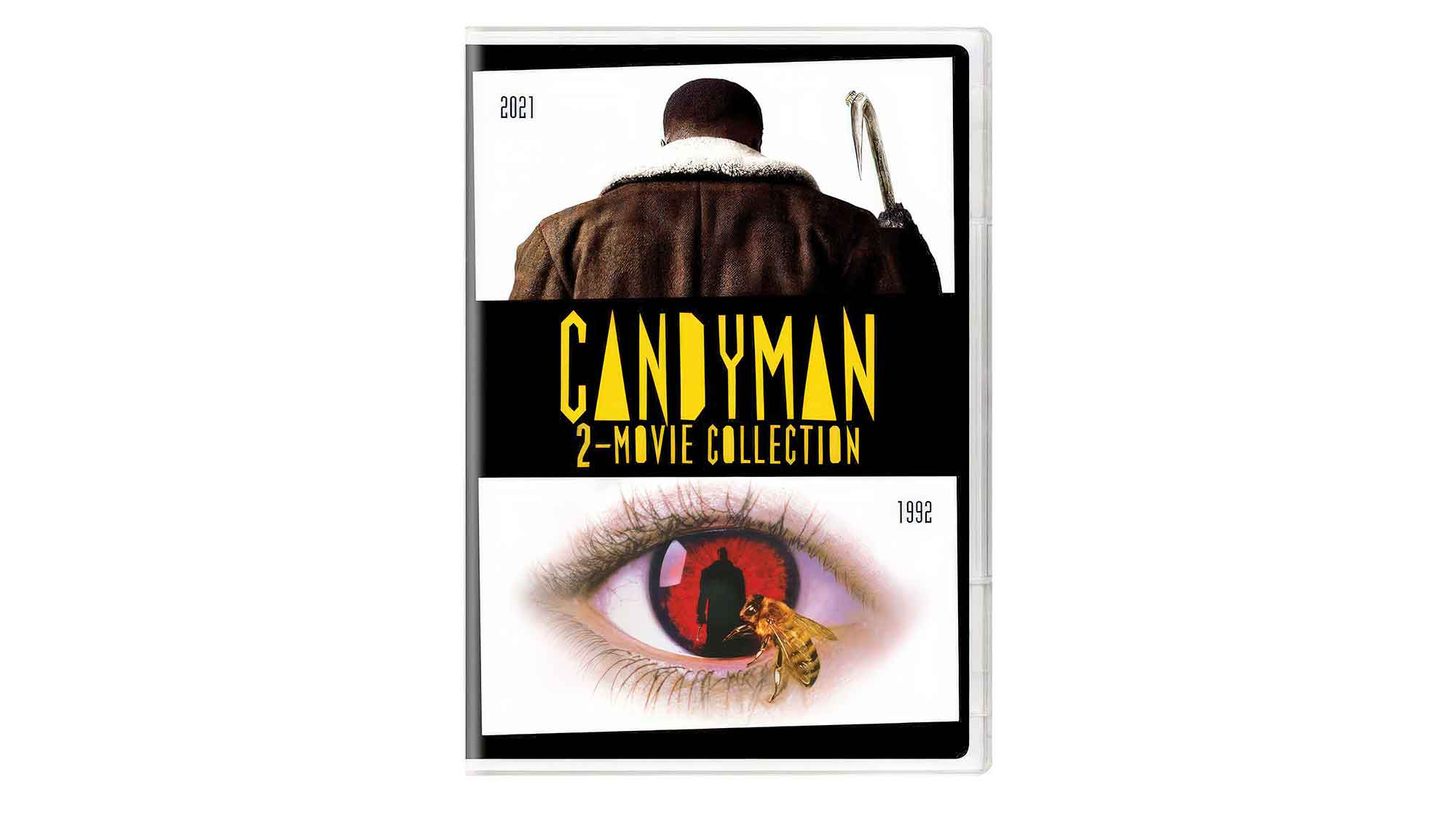

ومن الأفلام الروائية نذكر "رجل الحلوى" (Candyman) (1992، و2021م)، وهو فِلم رعب أمريكي ويفضح كيف أن صناعة السكر ما زالت تستغل الفقراء، ولكنه اسم البطل الأسطوري الذي يُستدعى عبر المرآة، ويرتبط بحكاية رمزية عن عبد أسود قُتل في مزرعة سكر، ثم صار أسطورة انتقامية. وتحضر في هذا الفِلم الخلفية العرقية لمزارع السكر في صورة مرعبة.

كما أن الشيف البريطاني جيمي أوليفر، صنع بنفسه فِلمًا لحساب تلفزيون "بي بي سي" بعنوان "التهافت على السكّر"، يحارب صناعة السكّر لأجل صحة الأطفال.

فِلم ”ذاك السكر“ (2014م). (يمين) وفِلم ”رجل الحلوى“ (1992م - 2021م).

توثيق تاريخه فنيًا.. وثائقيات للتحذير والتنوير

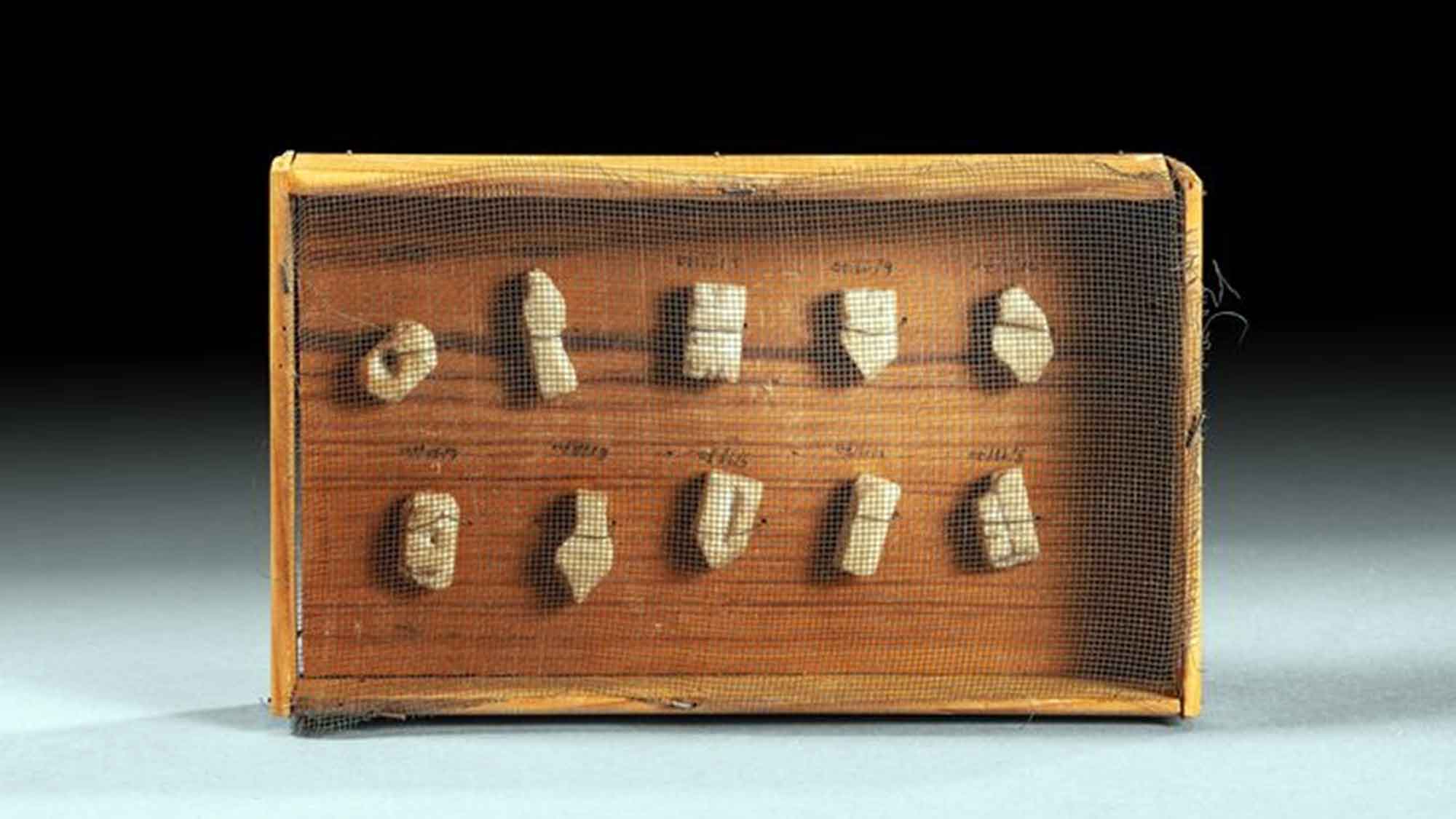

مع أن ما وصلنا من الفنانين التشكيليين حول السكّر يبقى محدودًا مقارنة بغيره، فإنه يكفي لتوثيق تاريخه بمنتهى الأمانة للواقع. فمنذ عصر النهضة، ظهرت أوعية السكّر في لوحات الطبيعة الصامتة للدلالة على الرخاء والثراء. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، رسم الفنانون من أمثال يان فان در شتات لوحات معدة للطباعة تصوّر مصانع السكر كما كانت آنذاك. وفي العصر الحديث، مع انتشار مكعبات السكر البيضاء في الحياة اليومية، ظهرت أعمال تجريدية ومفاهيمية عديدة، ومن أشهرها عمل الفنان كريستيان بولتانسكي الذي رصف عشر مكعبات من السكّر الأبيض داخل علبة، وغطاها بشبك معدني دقيق للدلالة على الأسر الذي يقع فيه من يريد تناوله في صرخة احتجاج على إدمان السكّر.

عمل تجريدي للفنان كريستيان بولتانسكي.

مقارنة بين لوحتين

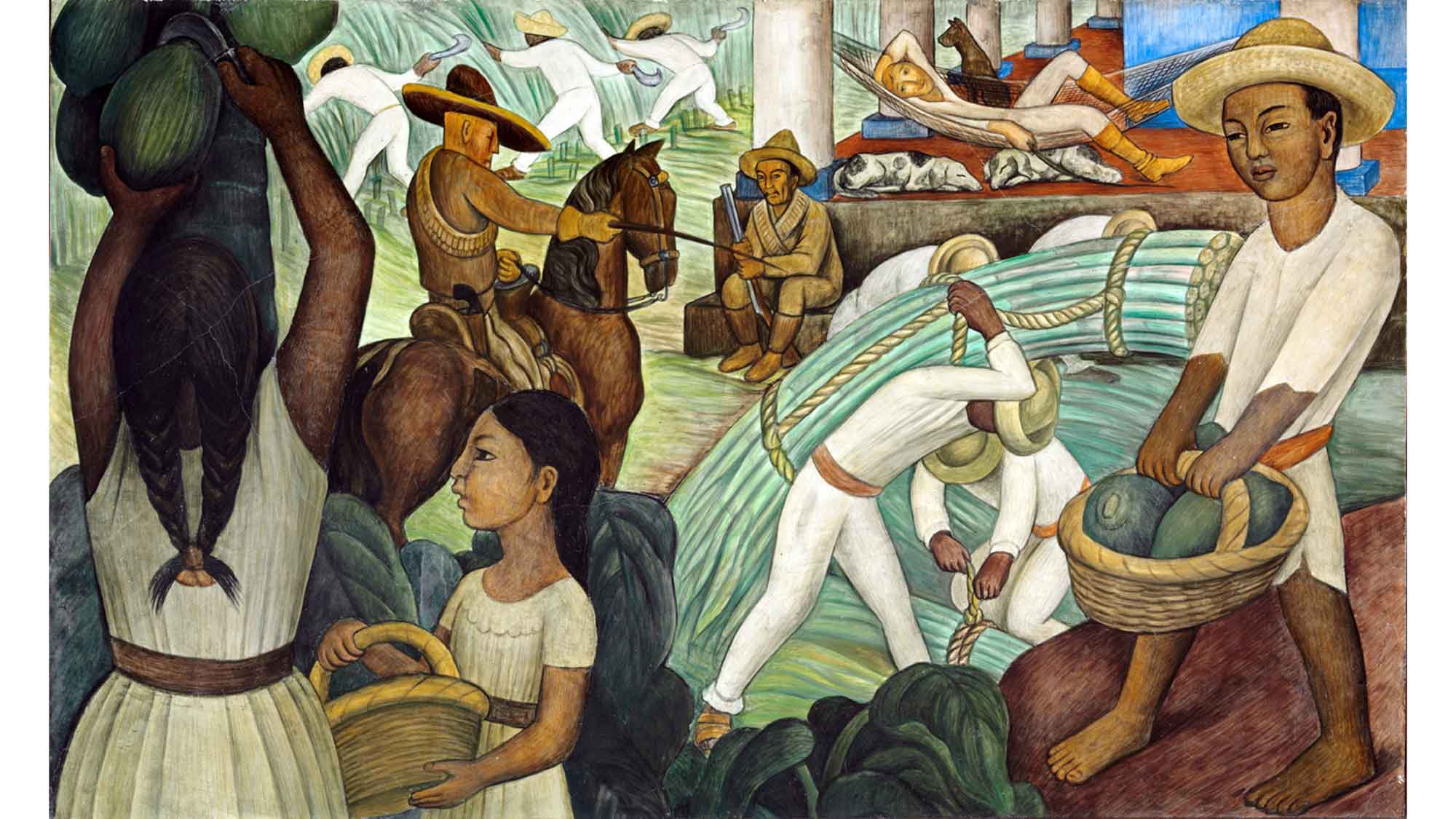

من بين كل جوانب تاريخ السكّر، كانت مزارع القصب في أمريكا الوسطى الموضوع الأثير عند كبار الفنانين، ومن بينهم الفنان المكسيكي الشهير دييغو دي ريفيرا، الذي رسم أحوال الناس في هذه المزارع في لوحات عديدة، أشهرها تلك الجدارية الضخمة الموجودة اليوم في متحف فيلادلفيا وتعود إلى عام 1931م.

نرى في هذه اللوحة التي هي صورة للشقاء، كل مكوّنات المزرعة، من العمال الذين تقوّست ظهورهم بأحمال من القصب، إلى صاحب المزرعة المستلقي على أرجوحة، ورجاله المسلحون ببنادق يراقبون سير العمل. أما نقيض هذا المشهد البائس فهو ما نراه في لوحة أخرى.

إنها لوحة الفنانة ماري كاسات "شاي بعد الظهر" (1880م)، ونرى فيها سيدتين من الطبقة البرجوازية تتناولان الشاي في جو مريح. في هذه اللوحة، السكّر مستتر في السكّرية على الطاولة. لا نراه، ولكن حضوره هو ما جعل كل هذا المشهد ممكنًا. مشهد يعبّر عن الارتياح والسكينة وأبعد ما يكون عن أجواء مزارع القصب المأساوية. إنه الفرق بين عالم المزارع المستعبد وعالم المستهلك الثري، حيث لا رابط بين الإثنين غير السكّر.

لوحة دييغو دي ريفيرا (1931م).

لوحة ماري كاسات ”شاي بعد الظهر“ (1880م).

الحلويات.. عندما يصبح السكّر خطابًا

السكّر هو عماد الحلويات على اختلاف أنواعها، هذه الصناعة التي خرجت من البيوت في بدايات القرن التاسع عشر لتغزو أسواق العالم، ولتصبح تعبيرًا رمزيًا عن الشعوب، تخزّن داخلها طقوسًا وهوية، وتقدّم نفسها على طبق من سكر وحنين. إنها المرآة الحلوة لهوية الشعوب، تختزن في طياتها طقوس العائلة ومناسبات الأعياد، والفروق الطبقية، وتكشف أيضًا عن ملامح من الاقتصاد والسياسة والتحولات الاجتماعية.

كثير من الحلويات أصبحت جزءًا من الصورة الذهنية لبلد ما، تمامًا كما هي الأزياء أو الموسيقى أو اللغة. في عام 2023م، اعتمدت هيئة فنون الطهي السعودية طبق المقشوش بوصفه حلوى وطنية، في خطوة قد تكون الأحدث في ربط الحلوى بالهوية الثقافية الوطنية كما الحال في معظم الثقافات.

فالدوناتس في أمريكا ليست مجرد عجينة مقلية مغطاة بالسكّر، بل أصبحت رمزًا للحداثة الأمريكية، للطبقة الوسطى، وحتى للشرطة في الأفلام، وأصبحت مرتبطة بجو الحياة اليومية الأمريكية

وفي الثقافة الشعبية، تحولّت الدوناتس في مسلسل "سيمبسون" أداة سخرية من نمط الحياة الاستهلاكي.

والمعمول الشامي هو رفيق الأعياد الإسلامية والمسيحية، وله خصوصية منزلية، إذ يُعدّ جماعيًا، وتتناقله الأمهات والجدّات مثل كنز دافئ. سكر وتمر ومكسّرات وسمن ويد حانية... كلّ ذلك يتحول إلى رمز للفرح الجماعي والانتماء العائلي.

والشوكولاتة السويسرية ذات السمعة القومية التي تجاوزت حدود الطعم والطعام، وأصبحت رمزًا للصناعة الرفيعة، والدقة، والتفوّق القومي. فكل قطعة منها مغلفة بدقة، تعبّر عن سويسرا التي تُحب النظام والإتقان، والتي تسوّق نفسها للعالم من خلال طعم راقٍ.

ومن طقوس "كعك القمر" الصيني تقديمه في مهرجان منتصف الخريف في الصين، وهو طقس سنوي ذو طابع روحي. وهذه الحلوى الكثيفة تُقطّع وتُشارك بين أفراد العائلة تحت ضوء القمر، رمزًا للوحدة والتوازن والامتنان للطبيعة.

أما البقلاوة فلا تزال حتى اليوم تُخاض من أجلها "حروب هوية" بين تركيا واليونان والبلقان. لكن الثابت أن البقلاوة ترتبط في الوجدان العام بالترف، وبالبلاط العثماني، وبالضيافة الشرقية الفاخرة. كل طبقة فيها تنطق بالحِرَفية، والتاريخ، وحتى بالذائقة المعمارية تقريبًا.

هذه العلاقة المتينة بين الحلوى وهويتها الوطنية هي التي جعلت كثيرًا من الأدباء يستغلونها للتعبير عن الحنين إلى الوطن. فالشاعر محمود درويش تحدث عن "الملبن" و"الميرمية" الفلسطينية في سياق الحنين والذاكرة. وفي الأدب الفرنسي، كانت حلوى "المادلين" مدخلًا لذاكرة بروست في روايته الشهيرة.

ولعل أكثر ما يعبر عن هذا الجانب هو ما نراه في الجاليات الحريصة على استحضار حلويات الوطن الأم في مناسباتها، وكأنها أداة مقاومة للنسيان. فالفلسطيني في أمريكا يصنع الكنافة، واللبناني يصنع الملبن، والمصري يصنع أم علي.

التحولات الاجتماعية والسياسية من خلال الحلويات

وفي بعض الدول، تعكس الحلويات الطبقات الاجتماعية. فالحلويات الغربية الراقية (مثل الإكلير والتيراميسو) ارتبطت لبعض الوقت في العالم العربي بالطبقات العليا. بينما بقيت الحلويات الشعبية مثل الزلابية أو الشعيبيات للطبقات الأوسع.

في زمن العولمة، قد تتشابه الحلويات، وتسافر وصفاتها من بلد إلى آخر. فها هي "فطيرة التفاح" الألمانية الأصل، والتي اكتسبت الجنسية الأمريكية، تُصنع على نطاق واسع في اليابان، ووصلت "الدونات" إلى الرياض وبيروت، و"الكرواسون" إلى القاهرة، لكن مذاق الذكرى يبقى محليًا، متجذرًا، لا يُستورد ولا يُقلَّد.