اقتصاد الانتباه.. الأبعاد والتداعيات

مع انتشار جيل الشاشات متعددة الاستخدام، حصل تدفّق من المعلومات والإشعارات والإعلانات والمحتوى يفوق قدرتنا على التركيز، وهكذا أصبح انتباه المستخدم سلعة ثمينة تتنافس عليها الشركات. وصار "اقتصاد الانتباه" من أهم مظاهر التجربة الرقمية المستحدثة.

المصطلح ليس جديدًا، لكنه قفز إلى الصدارة بسبب ضخامة رأس المال الذي يدور فيه. كان هيربرت سيمون أول من أطلق تعبير "اقتصاد الانتباه" في أواخر الستينيات؛ إذ كتب مقالة بعنوان "تصميم المنظمات لعالم غني بالمعلومات"، يؤكد فيها أن وفرة المعلومات تستهلك انتباه متلقيها. وهذه الفكرة وثيقة الصلة بنظريته "العقلانية المحدودة" التي كانت أحد مرتكزات فوزه بنوبل عام 1978م، وتعني ببساطة أن الإنسان يجب أن يتخذ قراراته بعقلانية، لكن هذه العقلانية تظل منقوصة لأسباب مختلفة، من بينها تدخل العواطف، ووفرة المعلومات، ومحدودية الوقت المتاح لدراسة الخيارات.

صراع المنصات على انتباه المتابع لا ينتهي عند حدوده الاقتصادية، بل له تبعاته النفسية والاجتماعية المتعددة. لذلك، تطرح "القافلة" هذه القضية لمناقشة وجوهها المختلفة بإسهام من فريقها واثنين من المتخصصين هما: أستاذ الإعلام الدكتور غسان مراد، والطبيب النفسي والروائي طلال فيصل.

1 - بيع الناس للمعلنين!

د. غسان مراد

يتّبع الانتباه الآليات الإدراكية. وللاطلاع على عمق اقتصاد الانتباه، من الضروري إدراك العملية الذهنية التي تحدث في دماغ المستخدم عند استقباله للمحتوى. فالانتباه ليس مجرد تركيز عشوائي، بل سلسلة معقدة من الخطوات يُجريها الدماغ لمعالجة المعلومات، بدءًا بـ"الانتقاء الحسي"، عندما يتعرض المستخدم لكميات ضخمة من المعلومات، فيُصفّي الدماغ هذه المدخلات، مختارًا منها ما يراه ذا أهمية أو مثيرًا للاهتمام.

يعتمد هذا الانتقاء على عوامل داخلية، مثل: الحالة المزاجية والاهتمامات والخبرات السابقة، وعوامل خارجية مثل: تصميم المحتوى والألوان والصوت. بعد ذلك، يأتي دور التركيز والتثبيت بعد اختيار المحتوى؛ إذ يحتاج الدماغ إلى توجيه الطاقة الذهنية لتركيز الانتباه عليه فترةً كافيةً تسمح بفهمه واستيعابه. تتطلّب هذه المرحلة موارد معرفية، وقد تتأثر بالإجهاد والتشتت. ففي هذه المرحلة، يبدأ الدماغ بربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة، وهو ما يخلق معنًى ويفتح المجال للتعلُّم أو التفاعل. هذا ما يُفسّر قدرة المحتوى الذي يُثير المشاعر أو المرتبط بتجارب شخصية على الاحتفاظ بانتباه المستخدم. والخطوة الأخيرة تتعلق بالتعب والإشباع الذهني مع مرور الوقت؛ إذ يبدأ الانتباه في التراجع نتيجة للإرهاق الذهني، فيصبح الدماغ أقل قدرة على استقبال المعلومات الجديدة، وهو ما يدفع المستخدم إلى الانتقال إلى محتوى آخر أو الابتعاد عن المنصة.

اقتصاد ضخم ركيزته الخوارزميات

اقتصاد الانتباه ليس مفهومًا نظريًا فقط، بل هو ركيزة اقتصادية أساسية في العصر الرقمي. فبحسب التقديرات في عام 2024م، بلغت العائدات العالمية الناتجة عن الإعلانات الرقمية، التي تشكّل العمود الفقري لهذا الاقتصاد، نحو 740 مليار دولار أمريكي.

تسيطر على هذه السوق شركات التكنولوجيا الكبرى، وبخاصة مجموعة "الغافام" (GAFAM) التي تشمل "غوغل وأمازون وميتا (فيسبوك سابقًا) وآبل وميكروسوفت"، إضافة إلى "تيك توك" وغيرها من المنصات العالمية. ويكمن منطق العملية على فكرة بسيطة جدًا: كلَّما قضى المستخدم وقتًا أطول على منصة معينة، ازداد عدد الإعلانات التي يشاهدها والبيانات التي تُجمع عنه، ومن ثَمَّ، قيمته الاقتصادية. وهكذا يتحوَّل انتباهنا إلى مورد مالي.

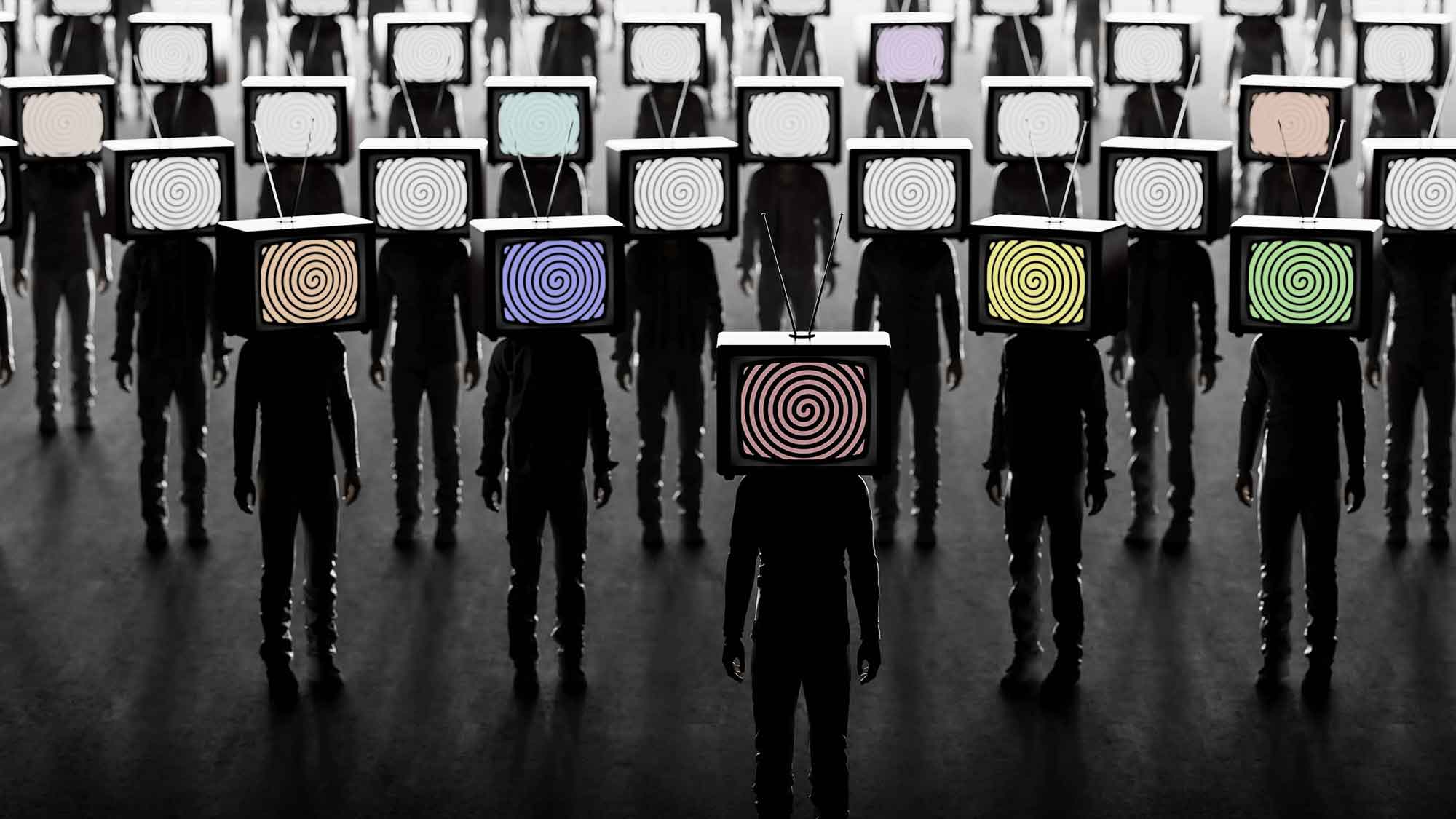

لجذب انتباه المستخدمين، تعتمد المنصات الرقمية أساسًا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي لا ترى المستخدم بوصفه إنسانًا له اهتمامات فقط، بل مصدر بيانات ديناميكيًا يتحرك، وينقر، ويقرأ، ويشاهد، ويتفاعل. فبات الإنسان وثيقة رقمية مثل بقية الوثائق يُحسب كما تُحسب الوثيقة!

وتكمن طبيعة عمل هذه الخوارزميات بجمع كم هائل من المعلومات عن كل مستخدم، من خلال الصفحات التي يزورها، ومدة المشاهدة للموقع والفيديوهات، وسرعة تمريره للمحتوى، ووقت الاستخدام اليومي للمنصة وفي أي شريحة زمنية من اليوم. إضافة إلى كل ما يتعلق بالتفاعل الذي قام به، مثل الإعجاب والتعليقات على المنشورات والمشاركة.

انطلاقًا من هذه المعطيات التي جُمعت يجري تحليل اهتمامات المستهلك آليًا باستخدام خوارزميات التعلُّم الآلي والتعلُّم العميق التي تشكِّل أسس الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليًا، وهي مُصمّمة لتتعلم بنفسها من التجارب السابقة، وهذا ما يؤدي إلى ازدياد دقة هذه الخوارزميات في التنبؤ باهتمامات المستهلك كلّما ازداد تفاعله.

وتوجد أنواع عديدة من الخوارزميات المستخدمة. أولًا، ما يُسمى "خوارزميات التوصية"، التي تقترح على المستخدم مقاطع فيديو أو منشورات أو منتجات بناءً على تاريخ تفاعلاته، وسلوك المستخدمين المشابهين له. ثم هنالك "خوارزميات ترتيب الأولويات"، التي كانت أساس نجاح منصة "غوغل" في بداياته. هذه الخوارزميات هي التي تُقرّر ما الذي سيظهر أولًا، وما الذي سيأتي في الآخر. ولا يرتبط هذا الترتيب أبدًا بأهمية المحتوى، بل يأتي بناء على احتمالية التفاعل مع هذا المحتوى. فكلَّما كان المستخدم متفاعلًا مع إشارة معينة لمحتوى معين كانت الأولوية لما يشبهه. وأخيرًا، هنالك خوارزميات الاستهداف الإعلاني، التي تجمع بين اهتمامات المستخدم وموقعه الجغرافي وعاداته، لتوجيه إعلان مخصّص له شخصيًا.

فالخوارزميات، كما صُمّمت، لا تهدف إلى تثقيف المستخدم، بل إلى زيادة الوقت الذي يقضيه داخل المنصة وفقًا للمعادلة القائلة: "كلَّما بقينا متصلين، ازدادت فرصة عرض الإعلانات علينا، ومن ثَمَّ، ازدادت أرباح الشركة".

“

تستغل الخوارزميات ما يُسمَّى "فقاعات التصفية" التي تعرض للمستخدم محتوى يشبه آراءه، وما عبَّر عنه، وما بحث عنه سابقًا، وهو ما يؤدي إلى منحه شعورًا بالراحة والانتماء.

إطالة مدة الانتباه

تستغل الخوارزميات نقاطًا عديدة تتعلق أولًا بالتحفيز العاطفي؛ إذ إنها تُظهر للمستخدم محتوى يُثير الغضب أو الدهشة أو الضحك؛ لأن المشاعر القوية تُطيل مدة الانتباه. ثانيًا، يرتبط هذا الاستغلال بوسائل الإقناع الرقمية من خلال مكافآت غير متوقعة، مثل فيديو مفاجئ أو منشور مُثير خلال عرض محتوى عادي، وهو ما يُحفّز الدماغ على الاستمرار في البحث. ثالثًا، تستغل الخوارزميات ما يُسمَّى "فقاعات التصفية" التي تعرض للمستخدم محتوى يشبه آراءه، وما عبَّر عنه، وما بحث عنه سابقًا، وهو ما يؤدي إلى منحه شعورًا بالراحة والانتماء، فيتعزّز ولاؤه للمنصة.

إن اقتصاد الانتباه بوصفه مفهومًا اقتصاديًا ليس جديدًا، بل هو موجود دائمًا بأشكال مختلفة قبل التحوُّل الرقمي وبعده. فعلى سبيل المثال: كانت الإعلانات في الصُحف المطبوعة تتبع نظام الأهمية، فكلَّما كانت الصحيفة معروفة ومباعة أكثر، زاد عدد الإعلانات وزادت قيمتها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى البرامج التلفزيونية وغيرها. ولكن هذا الاقتصاد بات يدخل مرحلة جديدة من الاستحواذ، مع تطوّر الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ نظرًا لإمكاناته المستجدة، التي برزت بعد نوفمبر 2022م، وظهور "تشات جي بي تي" وقدرته على أن يُنتج آليًّا محتوى متعدد الوسائط، وبنحوٍ سريع وفعّال. هذه القدرة على إنتاج المحتوى بكثافة تؤدي إلى ما يُعرف بتشبّع المحتوى؛ إذ يمكن توليد كم هائل منه يفوق قدرة البشر على الاستهلاك، وهو ما يجعل المنافسة على الانتباه أشرس. ومن جانب آخر، تسمح هذه التقنيات بتوليد محتوى شخصي وفق مزاج المستخدم واهتمامه وظروفه.

وهكذا، لم تعد الخوارزميات تكتفي بترتيب المحتوى، بل أصبحت تنتجه وتتفاعل معه أيضًا، من خلال روبوتات المحادثة والمساعدات الصوتية والواجهات التفاعلية، وهو ما يعمّق استهلاكنا الرقمي ويستنزف مزيدًا من الوقت الذهني المُنبه بكثافة.

غياب البُعد الأخلاقي

لهذه الخوارزميات أخطار على الفرد والمجتمع. فهي لا تملك وعيًا أو أخلاقًا، بل تنفّذ أهدافًا رقمية محددة، مثل "زيادة التفاعل" أو "إطالة مدة الاستخدام"، من دون الاكتراث بما إذا كان المحتوى مفيدًا أو محايدًا أو ضارًا. وبذلك تُعزّز الأخبار الزائفة لأنها تُلفت الانتباه أكثر وتُبرز المحتوى المتطرف الذي يولّد تفاعلات عالية، وتُقلّل من فرص ظهور المحتوى التربوي أو الرصين لأنه أقل جذبًا للعين.

وعلى الرغم مما يحققه من أرباح وابتكارات، لا يخلو اقتصاد الانتباه من التحديات، مثل "الإرهاق الذهني" بسبب تدفق المعلومات غير المنقطع، و"الإدمان الرقمي" الناتج عن خوارزميات مُصمّمة لإبقائنا مرتبطين باستمرار، والتلاعب السلوكي، واللامساواة في الانتباه؛ إذ تبرز بعض الأصوات وتتلاشى أخرى وفقًا لمعايير تجارية بحتة. حتى إنها تؤثر في حرية الاختيار من خلال تعزيز الاستقطاب، ونشر الأخبار المضللة، وتحفيز الاستجابات العاطفية على حساب التفكير النقدي.

وفيما يتعلق بالمستقبل القريب لاقتصاد الانتباه، فإنه سيتوجّه نحو بيئات أكثر انغماسًا، ولا سيَّما في تقنيات الميتافيرس. فمع تطوُّر تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والبدء بتصنيع نظارات الواقع الافتراضي التي تتيحها شركة أبل، والخوذات التي تتيحها شركة ميتا، فإن استهداف الانتباه لن يأخذ انتباهنا عبر الشاشات فقط، بل سينقل فضاءنا البصري الفعلي الذي سيخرجنا من الواقع المكاني إلى واقع غير موجود إلا افتراضيًا. ومن ثَمَّ، لن نضيّع انتباهنا فقط، بل هويتنا أيضًا. ومن المتوقع أن نتجه من اقتصاد الانتباه إلى "اقتصاد النية"؛ إذ سيصبح الهدف فهم احتياجات المستهلكين مسبقًا، وتقديم حلول تتماشى مع رغباتهم قبل أن يبحثوا عنها. وسيحدث ذلك من خلال التحليل التنبؤي للمستخدمين والتخصيص الذكي لكل مستخدم بناءً على نيّاته.

علاجه باقتصاد الانتباه العادل

من منظور موازٍ، بدأت بعض المنصات العمل على ما يُعرف بـ"اقتصاد الانتباه العادل"؛ أي أن المستخدم سيبيع انتباهه، ومن ثَمَّ، سيحصل على مكافآت مقابل وقته وبياناته. إذ إن الويب3 الذي يُعرف بـ"النظام اللامركزي" يسمح بتقاسم الأرباح بين المستخدمين. ويتجه بعض الفاعلين وصنَّاع المحتوى إلى بناء منصات تعاونية تُدار بعدالة وتحرص على احترام القيم الاجتماعية.

هذه هي حقيقة التحوُّل الرقمي، والأسئلة ما زالت تُطرح، فلمَن تعود ملكية انتباهنا؟ وهل المستخدم فاعل أم ضحية؟ وهل نختار ما ننتبه له، أم يختاره لنا صنّاع الخوارزميات غير المحايدة، التي تتبع نظام الربح والمضاربة؟

2 - تحديات الطب النفسي في عالم يتاجر بالانتباه

طلال فيصل

يحيا الإنسان اليوم في عالمٍ تتصارع فيه كلّ منصّة وجهاز وخدمة وفرد على هذا المورد النادر: "الانتباه". ونتيجة لهذا التنافس المحموم، يجد الطبّ النفسي نفسه في مواجهة وباء من نوع جديد، لا يتمثّل فقط في ازدياد حالات اضطراب نقص الانتباه المصنّفة طبيًا، بل في أزمة تركيز عامة، متغلغلة في النسيج الثقافي بأسره.

لا يمكن فهم هذا التحوُّل في قيمة الانتباه وهشاشته من دون النظر في امتداده التاريخي؛ إذ شغل الانتباه أذهان الفلاسفة وعلماء النفس وعلماء الأعصاب منذ قرون. ففي القرن التاسع عشر، قدّم الفيلسوف وعالم النفس ويليام جيمس، في كتابه المؤسس "مبادئ علم النفس"، تعريفًا شهيرًا للانتباه بأنه: "استحواذ الذهن، في صورة واضحة وحيّة، على أحد الأشياء أو سلسلة من الأفكار الممكنة، في وقتٍ تُعرض فيه عدة بدائل".

كان الانتباه عند جيمس ملَكَةً وانضباطًا في آنٍ؛ فعلًا إراديًا يؤديه الفرد، وركيزةً أساسية للإرادة والتعلّم والإدراك. ومع بزوغ علم النفس التجريبي في أوائل القرن العشرين، بدأ الانتباه يُدرَس عبر الملاحظة السلوكية والاختبارات المعملية. فكانت المدرسة السلوكية الأدق في التعامل مع مسألة "الانتباه والتركيز" بوصفها مجرد رد فعل بين المنبه، أو المُثير، وقدرة الدماغ على الاستجابة، وبوصفها مسألة يمكن التمرين عليها كما تتمرن العضلة على الحركة الرياضية. وسرعان ما تطوَّرت هذه النظرة في الخمسينيات من القرن العشرين مع المدرسة المعرفية، ومع أسماء مثل دونالد برودبنت وآن تريزمان، للحديث عن "نظرية الفلترة" أو الانتباه الانتقائي"، وهي قدرة الإنسان على المفاضلة بين المعلومات المهمة والمعلومات الأقل أهمية، بحيث يصير الانتباه قدرةً على المفاضلة والاختيار قبل أي شيء آخر.

وبحلول أواخر القرن العشرين، أتاح التقدُّم في تقنيات تصوير الدماغ إمكانية رسم الخرائط العصبية للانتباه. وتمكّن الباحثون من تحديد شبكات دماغية معنيّة بالانتباه، ليتوافر لنا فهم أعمق للأماكن في الدماغ المسؤولة عن توجيه الانتباه أو الحفاظ عليه، وهو ما وفَّر بنية بيولوجية لمفهوم طالما ظلَّ نفسيًا.

مع كل هذا التقدُّم النظري والعملي في دراسة قضية "الانتباه"، كانت المجتمعات، بالتوازي مع ذلك، تتغيّر على نحوٍ يُعيد تشكيل توزيع الانتباه واستهلاكه. بدأت هذه التحوّلات مع انتشار التلفاز، ثم الكمبيوتر الشخصي، وأخيرًا الإنترنت، فدخلنا حقبة بات فيها الانتباه سلعة تُؤخذ من الخارج ويُتاجَر بها. كما يلاحظ ماثيو كروفورد في كتابه "العالم وراء رأسك"، أن بيئة اليوم الحديثة مصمّمة أكثر لاختطاف الانتباه والتلاعب به، لا لدعمه وتعزيزه. وهكذا، لم يعد الانتباه في القرن الحادي والعشرين قدرةً داخليةً خالصة أو فضيلةً فرديةً؛ بل أصبح مشتبكًا مع أنظمة السلطة والاقتصاد والتقنية. وصار على الطبيب النفسي، الذي كان يركِّز سابقًا على اضطرابات مثل ADHD، أن يتعامل اليوم مع تدهور شامل في القدرة على التركيز على مستوى الثقافة بأسرها. فلم يعد المرضى يأتون حاملين تاريخًا شخصيًا فقط، بل بيئات رقمية تشكّل وعيهم، وتفتّت إدراكهم، وتنهك قدرتهم على الانتباه. لقد انتقل الانتباه من كونه ثمرة إرادة فردية، إلى ساحة صراع بين قدرات الإنسان القديمة واستغلاليات العصر الحديث.

تاريخيًا، ظلَّ الطبّ النفسي يتعامل مع الانتباه من منظور فردي. يقيس التركيز والاندفاع وفرط الحركة في بيئات مضبوطة. يشخّص، ويصف الأدوية، ويعالج الانتباه بوصفه ناتجًا عن تفاوت عصبي أو نفسي. لكن ماذا لو لم يكن العجز في داخل الفرد فحسب، بل في البنية العميقة للحياة الحديثة نفسها؟

اليوم، لم يعد الانتباه ملكًا خاصًا فحسب، بل أصبح سلعة متداولة. فشركات التقنية تصمّم خوارزميات لسلبه، والمعلِنون يبتكرون محتوى لاختطافه، ومنصّات التواصل تحوّله إلى بيانات، ثم تُحوّل البيانات إلى أرباح. الإشعارات والأخبار البرّاقة اللامتناهية والتمرير بلا نهاية، تفتّت الانتباه إلى ومضات متسارعة. وفي هذا المناخ، لا يعود الفرد مجرّد شخص يعاني صعوبة في التركيز، بل أصبح يُجرَّد منه عمدًا.

التبعات على الطب النفسي عميقة

إن النماذج التقليدية التي تحصر المشكلة في الدماغ أو النفس باتت قاصرة. إذ يواجه الأطباء النفسيون اليوم مرضى لا تنبع شكواهم من علل داخلية فقط، بل من بيئات خارجية صُمّمت للتشويش. إذ يصف المرضى أعراضًا من التشتّت والقلق والإرهاق المعرفي واضطراب المشاعر، لا تتطابق مع أمراضٍ داخلية، بل مع التعرض اليومي لفيض من المعلومات المتسارعة.

لا يعني هذا أن اضطراب نقص الانتباه أو غيره من التشخيصات لم تعد صالحة، بل يشير إلى ضرورة مقاربة أكثر تركيبًا، تدمج بين البيولوجيا العصبية، وعلم النفس، والظروف الاجتماعية التقنية التي تصوغ الحياة الذهنية. لم تعد المسألة فقط: كيف نُدرّب الانتباه أو نعالجه؟ بل: في أي بيئات يُستهلك هذا الانتباه؟ وكيف يُستنزف؟

في العيادات، صار هذا التحوُّل ملموسًا. المعالجون يرصدون تزايدًا في أعداد المرضى الذين يُنهكون من كثرة الخيارات، أو يعجزون عن الحفاظ على الاهتمام، أو يقعون في دوامات الفحص القهري والإرهاق الرقمي. والمراهقون، على وجه الخصوص، تظهر لديهم أنماط إدراكية تشكّلت بالخوارزميات أكثر ممَّا تشكّلت بالتجربة الشخصية. إذ تتشكّل هوياتهم عبر "الإعجابات" والمشاركات، وتأتي أفكارهم مجزّأة لا في سرد متماسك. وهنا، لا يعود الانتباه مجرّد مهارة معرفية، بل أداة لإدارة الهوية.

تشوّش القدرة على الاختيار

من منظور فلسفي، يرتبط الانتباه ارتباطًا عميقًا بالحرية. لقد ذهب مفكرون، مثل سيمون فاي وبيونغ-تشول هان، إلى أن الانتباه فعل اختيار: أن تختار ما تنظر إليه، وما تتأمّله، وما تُعرض عنه. وفي عالمٍ مشبع بالتشويش، تُقوّض هذه القدرة على الاختيار. وهكذا، فإن تآكل الانتباه هو، في جوهره، تآكل للحرية الذاتية والاستقلال. ويتجلّى هذا نفسيًا في صورة سلبية وقلق وشعور متناقص بالفاعلية الشخصية. أمَّا في ميدان الطبّ النفسي، فإن هذا يفرض على الطبيب ألا يعالج الأعراض فحسب، بل أن يساعد المريض على استعادة قدرته على توجيه حياته الذهنية بنفسه، وهو فعل هادئ، يومي، لكنه في جوهره فعل استرداد للحرية. بهذا المعنى، لم يعد الطبيب النفسي مجرد مُشخّص، بل صار أشبه برسام خرائط، يتتبع تضاريس الانتباه المتغيّرة في عالم يربح من تشتيت الناس.

لم تعد المعالجة تقتصر على تعديل الفرد، بل تتطلب إستراتيجيات أوسع للتكيّف. قد يشمل ذلك التثقيف النفسي حول استهلاك الإعلام، أو تقنيات معرفية سلوكية لإدارة الاستخدام القهري، أو حتى إعادة تصميم أسلوب الحياة لتقليل الضوضاء الرقمية. وقد يتطلب الأمر أيضًا أن ينخرط الأطباء النفسيون في المجال العام، متحدثين عن الطبيعة البنيوية لانهيار الانتباه.

تُذكّرنا هذه المعضلة بأخرى شبيهة وقف أمامها الطب النفسي بعد الحرب العالمية الثانية حين اتسع نطاقه ومجاله لمعالجة الصدمة النفسية بوصفها تجربة جماعية، بل حتى سياسية. وبالمثل، فإن اللحظة الراهنة تقتضي إعادة النظر في "نقص الانتباه" بوصفه أكثر من مجرّد تشخيص، بل هو عرض لحالة اجتماعية أوسع.

الاستعارة الاقتصادية هنا مناسبة تمامًا. ففي اقتصاد الانتباه الحقيقي، تقلّ الوفرة فيرتفع الثمن. أمَّا في السوق المعاصرة، فليس الانتباه نادرًا فحسب، بل هو مستهدف. وحين تستنزف المجتمعات انتباه أفرادها، لا تكون العواقب معرفية فقط، بل أخلاقية كذلك. فالتعاطف والتأمل والذاكرة والتفكير المتأني، كلها تحتاج إلى انتباه. وإذا انهارت هذه القدرات، تآكل معها نسيج المواطنة الواعية. ومن هذا المنظور، يتوسّع دور الطب النفسي. لم يعد فقط علاج الذهن، بل حماية الشروط التي تسمح للحياة الذهنية بالازدهار. وقد يتطـلّب ذلك تحالفات بين تخصّصات متعدّدة، مع المربين والمصمّمين والمشرّعين وخبراء التقنية، لتصوّر بيئات يمكن فيها استعادة الانتباه.

كيف يمكن أن يبدو هذا المستقبل؟ ربَّما تُصمَّم المناهج الدراسية لترسيخ التركيز العميق، لا لاجتياز الاختبارات. وقد يُكافَأ الموظفون على التروّي لا على سرعة الرد. وربَّما تنشأ مناطق هادئة في المدن، كما تُنظّم قوانين الضوضاء. بل قد تُعاد برمجة المنصات لتقاوم الإدمان بدلًا من أن تُغذّيه، ولتحمي الذهن بدلًا من استغلاله. في كلّ هذا، يقف الطبيب النفسي عند مفترق طرق. هل يُواصل مهنته باعتبار "فقدان الانتباه" خللًا فرديًا، أم سيرتقي إلى مستوى تحديات عصره، معترفًا بأن الانتباه هو ملكية جماعية تتعرض لهجوم شرس؟

قد يكون الجواب مفتاحًا لا لمرحلة جديدة من الطب النفسي فحسب، بل لإمكانية استمرار الفكر العميق في زمن بات يعاديه.

“

حين تستنزف المجتمعات انتباه أفرادها، لا تكون العواقب معرفية فقط، بل أخلاقية أيضًا. فالتعاطف، والتأمل، والذاكرة، والتفكير المتأني، كلها تحتاج إلى انتباه.

3 - كيف نستغني عن أطرافنا الصناعية؟

فريق القافلة

فيما تندفع التطورات التكنولوجية في طريقها، من دون التوقف أمام المخاوف أو التحفظات الأخلاقية، بدأت بعض الدول بالفعل في سن تشريعات لحماية المستخدمين، خاصة القُصَّر. لكن فرق السرعات مذهل بين التطور التكنولوجي والتحرك التشريعي.

إن الهدف النهائي للكيانات العملاقة هو تحقيق الأرباح. لكن من وجهة نظر علم الاجتماع يتعدّى التنافس على انتباه المستخدمين نطاقه الاقتصادي إلى إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية وتغيير البنية الثقافية، وحتى مفهوم الزمن الشخصي؛ إذ يتسبّب اقتصاد الانتباه في ظاهرة تسارع الزمن لأنه يعيد تشكيل إيقاع الفرد على سرعة المنصات الرقمية، ويؤثر هذا في جودة تجربة العيش.

يقرر جوناثان كراري في كتابه "الرأسمالية المتأخرة ونهاية النوم"، أن الرأسمالية الحديثة تسعى إلى استغلال كل لحظة في حياة الإنسان بما فيها وقت النوم، مشيرًا إلى أن اقتصاد الانتباه يطمس الحدود بين العمل والترفيه تحت وطأة التواصلية الإلزامية على مدار الساعة. ولا يقف في وجه هذه التواصلية حتى الآن سوى ساعات النوم. فمن حسن الحظ، لم يزل بوسع الإنسان ألا يتصل أو يشتري خلالها!

من جانب آخر، يناقش هارتموت روزا في كتابه "التسارع الاجتماعي.. نظرية جديدة للحداثة"، كيف يدفع تسارع الحياة الحديثة إلى الاغتراب وعدم القدرة على إقامة علاقة عميقة مع العالم، بل تصبح الحياة سلسلة من الممارسات السطحية.

لماذا التنازل للآخرين عن ثروة؟

لا يمكن للفرد التحكّم في الظاهرة، لكن بوسعه أن يتحكم في نفسه، وفي وقته، ويحترم طاقته على الانتباه. والسؤال الجوهري الذي ينبغي الانطلاق منه هو: إذا كان انتباهي ثروة، فلماذا أتنازل عنها للغير؟ يمكن لهذا السؤال أن يكون مدخلًا للمقاومة الثقافية والسلوكية في مواجهة تيار الرقمنة الجارف.

علينا أن نتذكر أن سقراط كان ضد التدوين، وكان يعدُّه خطرًا على القدرات العقلية في التأمل والتذكُّر؛ لكي نعرف المكان الذي صرنا إليه اليوم، حيث تحل تطبيقات البحث مكان ذاكرتنا ونستشير تطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما يجب أن نفعله في أمورنا الشخصية.

قد يكون الحل في الاستغناء، بعضَ الوقت، عمَّا بات يُعرف بـ"الأطراف الصناعية" من الكمبيوترات والهواتف التي أضعفت قدراتنا على مهام مختلفة، مثل إجراء عملية حسابية بسيطة بسبب الآلات الحاسبة، والتخلي عن مهارة معرفة الطرق وإدراك المكان بسبب وجود نظام الملاحة الذي يوجه سيرنا راكبين وراجلين.

يصف الخبراء تفويض هذه المهام للآلة بـ"التفريغ الإدراكي" الذي يحدث بتأثير التطبيقات على ما يُسمَّى بـ"العقل الممتد" المسؤول عن عمليات التفكير العميق والتحليل. فمع الوقت، تقل مهارة البشر في حل المشكلات باستقلالية، ويعتاد الإنسان قلة الصبر على الفهم، علمًا بأن الشبكات ليست متاحة طوال الوقت. وعندما نحاول الاعتماد على أنفسنا في غيابها نكتشف صعوبة التصرف، وهذا ما نواجهه أحيانًا على الطرق عند انقطاع الشبكة.

أهمية الإقلال من الاتصال بالشبكة

في مواجهة الأخطار التي تتكشف أمام علماء الاجتماع والنفس، نشأت الدعوة إلى "الصوم الرقمي" من أجل إعادة السيطرة على الوقت والانتباه. ومن حسن الحظ، أن الشبكة العنكبوتية، التي تأخذ انتباهنا في مساراتها، هي نفسها التي يمكن أن نجد عليها مقالات صحف وفيديوهات ومنصات متكاملة تحذّر من مضار الشبكة.

وعلى موقع وتطبيق (Fredom) تكتب أرلين تيكسيرا مقالًا عن "الديتوكس الجديد"، تضع فيه طريقة للصيام الإلكتروني من أجل التخلّص من سموم الشبكة على طريقة الحمية التي يتخلص بها الجسم من سمومه. والخطوة الأولى هي فرز المهام الضرورية من غير الضرورية التي يجب الإقلال منها.

ليس من السهل التخلّص من إدمان النقر والسحب؛ إذ يشعر الإنسان، الذي اعتاد أن يكون متصلًا دائمًا، بعدم الأمان إذا لم يستعرض هاتفه بين لحظة وأخرى. وهذا الحبل الرقمي هو ما يسحبه بعيدًا عن الجوهر الحقيقي للحياة. الأمر يستحق المحاولة؛ لأنه لا يتعلق بإنقاذ الوقت فقط، بل بإنقاذ انتباهنا وتركيزنا وسعادتنا وقدرتنا على استعادة علاقاتنا الاجتماعية.

تؤكد أرلين تيكسيرا أن الصيام صعب، لهذا يمكن البدء بالتدريج، وذلك بتخصيص أوقات ننقطع فيها عن الشبكة، وتحرير مناطق من البيت، وأهمها طاولة الطعام. تحديد ساعة خالية من الإنترنت يبدو أمرًا محتملًا، قبل أن نصل إلى يوم كامل، والاستعاضة عن الإنترنت بأنشطة نحبها مثل: القراءة، أو البستنة، أو الحياكة، أو أية هواية نحبها. ويمكن إشراك العائلة والأصدقاء ليصبح الصيام الرقمي ممارسة جماعية، وعندها ستتحسّن كثيرًا جودة الحياة.

ربَّما يساعدنا دفتر يوميات نسجّل فيه نجاحنا وانتكاسنا في تحقيق الصوم الضروري، وتدوين تأثيراته الإيجابية والسلبية في المزاج والإنتاجية. فهذه الرقابة ستكشف عن مدى النجاح وتشجّع على الاستمرار.

ومن الممكن إضافة الإقلال من التسوق الإلكتروني والعودة إلى التسوق المباشر قدر الإمكان إلى إجراءات الصوم الرقمي التي ذكرتها تيكسيرا. فهذا يسهم في الخروج من العالم الموازي الذي نعيش فيه على الشبكة، أو بمعنى آخر مغادرة الفقاعة الإلكترونية. فعندما نكون داخل المنظومة الإلكترونية ننفعل بجاذبية عرض سلعة ما، ونكبس زر الشراء. ومن الممكن استعراض إمكانات السوق رقميًا، ثم الاستغناء عن كبسة الشراء والاستعاضة عن ذلك بانتظار فرصة مناسبة للخروج والشراء المباشر.

إن الذين عاشوا زمن ما قبل "السوبر ماركت" يتذكرون كيف كان البائع يقف في دكانه خلف حاجز، يتلقى طلب الزبون ويلبيه بنفسه. لم يكن المتسوق يشتري غير الشيء الذي يحتاج إليه. ثم جاء السوبر ماركت ووفّر إمكانية التجوّل بين صفوف البضائع بخيارات مختلفة من كل صنف، فازدادت معدلات الاستهلاك. أمَّا الآن، فقد تكون العودة إلى ثقافة السوبر ماركت ومتجر الملابس الواقعي، هي الوسيلة لانتشال الإنسان من داخل المنظومة الرقمية ومنحه الفرصة للتراجع عن قرارات الشراء غير الضروري.

في التسوّق المباشر يعيش المستهلك تجربة حياة حقيقية متكاملة. فبالخروج من بيته، سيتعامل مع الآخرين، وفي المتجر ستتاح له تجربة لمس المنتجات، ومعاينتها ومقارنتها بغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه إجراء مناقشات مع البائع أو مع متسوقين آخرين لديهم خبرة سابقة مع المنتج الذي يريد شراءه. كل هذه التفاصيل تعزّز استقلالنا تجاه السلع التي تتصارع على انتباهنا، وتُعمِّق في الوقت نفسه روابطنا الاجتماعية وتحد من سيطرة الحياة الافتراضية علينا.

“

من وجهة نظر علم الاجتماع، يتعدّى التنافس على انتباه المستخدمين نطاقه الاقتصادي إلى إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية وتغيير البنية الثقافي.

وما العمل بالنسبة إلى الصغار؟

في مواجهة كل الأخطار، بوسع الكبار الانتباه إلى سلوكياتهم الرقمية والحرص على وقتهم وانتباههم، وبوسعهم البحث بأنفسهم عن المحتوى الذي يعزّز فهمهم لطبيعة عمل اقتصاد الانتباه وآثاره.

الصغار الذين وُلِدوا في ظل هذا الواقع الجديد، بحاجة إلى تعليمهم أن الحياة في مكان آخر غير الشبكة. وهذا يتطلّب إعدادهم جيدًا لمقاومة إلحاح الواقع الافتراضي وأخطاره. مسؤوليات الأسرة كبيرة وصعبة، وأصعبها أن يلتزم المربي بأن يكون قدوة.

كثير من الأمهات والآباء باتوا يعرفون القواعد السليمة، مثل تحديد الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت، وزيادة جرعة الأنشطة البدنية والألعاب اليدوية ومشاركة الصغير فيها. لكن، كل هذا لن يكون مقنعًا إلا إذا كان تجربة مشتركة في البيت. إذ لا يمكن أن ننهى الطفل عن سلوك ونأتي بمثله. وهذا يتطلب وعيًا وطاقة من الكبار قد لا تكون موجودة دائمًا. ففي ظل كثرة المشاغل قد تلجأ الأم إلى إلهاء طفلها بلعبة إلكترونية من أجل التفرغ لإنجاز مهامها.

بعد دور الأسرة، يأتي دور المدرسة، الذي يجب ألا يقتصر على إستراتيجيات الدفاع، أو بمعنى آخر، يجب ألا يقتصر على فرض لائحة النواهي فيما يتعلق باستخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وإنما يجب أن يمتد دور التعليم ليشمل إعادة النظر في شكل المناهج وطرق الاختبار والتقييم.

قبل أن تسيطر الشبكات بعقود، كانت المناهج الحديثة قد اتجهت إلى طريقة اختبار مستوى الطلاب بإشارة صح أو خطأ. ويرى المفكر الإيطالي أومبرتو جاليمبرتي، أن هذه الطريقة آلية تمامًا وتشبه طريقة عمل أكواد الكمبيوتر المتكررة 0/1. يرى جاليمبرتي في كتابة "الانفعالات" أن الطريقة تهيئ المتعلم لأن يكون مع شيء بالمطلق وضد آخر بالمطلق، من دون إدراك الظلال المختلفة للحقائق والظواهر التي نتعامل معها ونسبية الصح والخطأ. وهذا يقتل التفكير المنطقي والخلّاق.

ربَّما يجب كذلك العودة إلى الكتابة باليد التي تُطوِّر المهارة الحركية لدى التلاميذ وتساعد أكثر على التذكّر والتعمّق البطيء في الفكرة، وتعلُّم الصبر والانضباط. والأهم أن هذه الممارسة تجعل من التعليم تجربة شخصية، وتنمّي لدى الصغار الذكاء العاطفي الذي يجعلهم قادرين على الحكم الجيد أمام طوفان من الرسائل المتصارعة على وعيه وانتباهه.

الصغار الذين وُلِدوا في ظل هذا الواقع الجديد، بحاجة إلى تعليمهم أن الحياة في مكان آخر غير الشبكة. وهذا يتطلب إعدادهم جيدًا لمقاومة مخاطر الواقع.

صراع قديم يحتدم

عمليًّا، الصراع على انتباه المتلقي قائم منذ بدايات الصحافة، ثم بظهور الراديو والتلفزيون. فهذه الوسائل في العالم الحر تُموَّل من جيب الجمهور، من خلال دفع الخدمة مباشرة مثل شراء الصحيفة أو الاشتراك في قنوات الكابل، لكن الدخل الأكبر يأتي من الإعلان الذي يُصارع غيره للفوز بانتباه القارئ والمستمع والمشاهد.

وكان محتوى الإعلان اللغوي والبصري يعتمد على أساس الخبرة بالجمهور، ويستفيد من الاستبانات ودراسات علم النفس والاجتماع. لكن مع المنصات الرقمية الحديثة أصبح بالإمكان قياس اتجاهات المستخدمين بدقة من خلال تسجيل كل نقرة وتمريرة. وكلَّما تمكنت المنصة من جذب انتباه المستخدمين واحتجازهم لديها أطول وقت ممكن، تعزّز نجاحها. ولا تزال الخوارزميات تُقدّم يومًا بعد يوم برمجيات أدق لإحكام السيطرة على عادات المستهلك ومزاجه الشرائي.